Erfindungen: Herr Biedermann träumt

Der Winterthurer Heinrich Bachofner sass von 1911 bis zu seinem Tod 1926 in einer psychiatrischen Klinik. Seine Zeit verbrachte er damit, technische Erfindungen akribisch aufzuzeichnen. Gerade in seiner «Verrücktheit» glich er in merkwürdiger Weise einem der etabliertesten Technikvisionäre seiner Zeit. Ein Vorabdruck aus einem Buch über Bachofner.

«Solche Möglichkeitsmenschen leben, wie man sagt, in einem feineren Gespinst, in einem Gespinst von Dunst, Einbildung, Träumerei und Konjunktiven. (…) Wenn man sie loben will, nennt man diese Narren auch Idealisten.»

Robert Musil: «Der Mann ohne Eigenschaften»

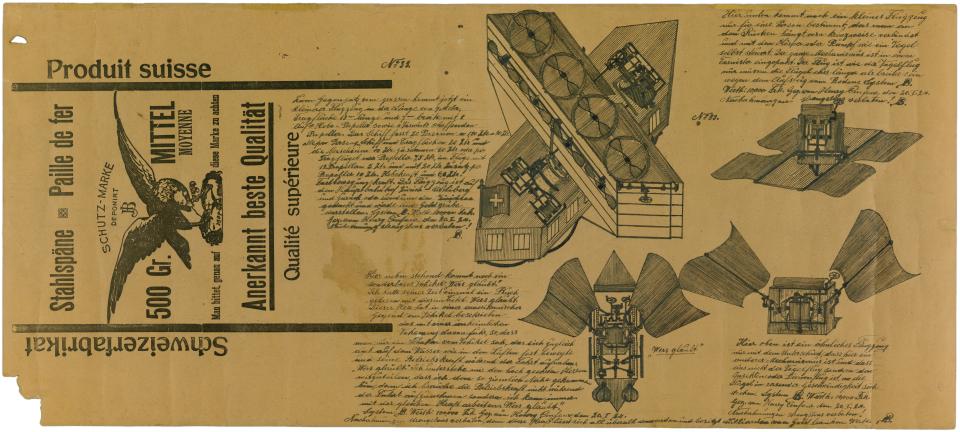

Am 20. Januar 1924 ist Heinrich Bachofner Henry Cinfour. Während Bachofner, 61-jährig, geplagt von Verfolgungsängsten, ohne Aussicht auf Entlassung in der Anstalt sitzt, macht sich sein Alter Ego Cinfour auf zum Fliegen. Auf einem Verpackungskarton erfindet er, woran andere scheiterten: nebst anderen Flugapparaten das «sonderbare Vehikel ‹Wers glaubt›».

Das Stück Karton, auf das Bachofner zeichnet, platzsparend neben den Aufdruck im linken Drittel des Kartons, ist von mehrfacher Ironie. Dass ein Einpersonenflugapparat, umzuhängen wie ein Rucksack, «Wers glaubt» heisst, kann man auf den ersten Blick nur ironisch verstehen. Liest man allerdings den Text dazu, so scheint die (Selbst-)Ironie eine unfreiwillige zu sein. Bachofner alias Cinfour schreibt: «Hier nebenstehend kommt noch ein sonderbares Vehikel: ‹Wers glaubt.› Ich hatte seiner Zeit einmal ein Buch gelesen mit diesem Titel: Wers glaubt. Dieser Herr hat in einer amerikanischen Gegend ein Vehikel beschrieben das mit einer unheimlichen Vehemenz davonfuhr, so, dass man nur ein Schatten vom Vehikel sah (…) ‹Wers glaubt.› Ich unterstehe mir den hoch geehrten Herren mitzuteilen, dass ich dem so ziemlich nahe gekommen bin (…) ‹Wers glaubt.› System HB Werth 100,000 Frk. Gez. von Henry Cinfour, dem 20. 1. 24. Nachahmung strengstens verboten, denn diese Kraft lässt sich all überall anwenden und besitzt Milliarden von Goldfranken Werth.»

Der Aufdruck des Kartons zeigt einen Adler, die Flügel gespreizt wie der Flugapparat. Aber wofür steht dieses heroische Tier? Für Stahlspäne, mit denen die PatientInnen der Klinik als Beschäftigungstherapie die Holzböden scheuern mussten: eine äusserst bodenverhaftete Sisyphusarbeit! Man könnte die Situation dieses Mannes, der vom Fliegen und dem Erwerb von Reichtum träumt, während er in der Anstalt festsitzt, kaum besser karikieren.

Gross und klein, kühn und bieder

Bachofner hat bis zu seiner Klinikeinweisung vieles aufgenommen, was zu seiner Zeit über Technik diskutiert wurde. Er zeichnet akribisch, und er versucht, was er weiss, in ein «System» zu bringen – ein Lieblingswort Bachofners. Dabei vermischen sich Verstandenes und Unverstandenes, verrutschen Grössenordnungen. Das Grosse steht neben dem Kleinen, das Kühne verbindet sich mit dem Biederen, das Anmassende mit dem Bescheidenen. Einmal soll ein fliegendes Hotel zwischen Amsterdam und Kairo zum Einsatz kommen, dann wieder erfindet er ein Luftschiff – «eine Goldgrube»! – für die Fahrt vom Zürcher Hauptbahnhof auf den Üetliberg.

Bachofner beschreibt den freien Raum um die Zeichnungen mit ausführlichen Erläuterungen und Berechnungen. Selbstbewusst bezeichnet er sein «Riesen-Salon-Luft-Schiff Stadt Winterthur» als «das grösste der Welt», schreibt anderswo aber mit dem Gestus der Unsicherheit: «Das sind aber alles nur mutmassliche Berechnungen, Zeichnungen und Gedanken und es bedarf alles eine gründliche Prüfung und Berechnung um nicht zu Schaden zu kommen.»

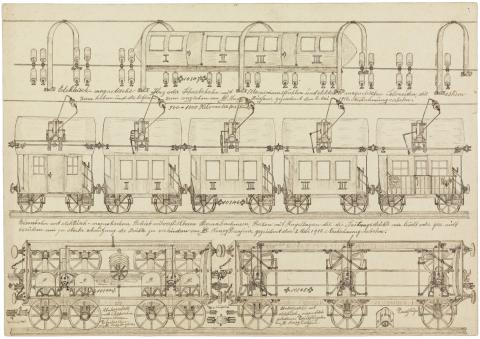

Heinrich Bachofner verwendet, wie in technischen Zeichnungen üblich, Schraffuren, hebt Details in separaten Zeichnungen hervor; eine Zeichnung erinnert an eine Explosionszeichnung, wie man sie aus Techniklehrbüchern kennt. Dazu gesellt sich ein ausgeprägter gestalterischer Wille. Ein ausgebildeter Zeichner war er aber nicht: Seine Parallelperspektiven sind nicht immer eindeutig lesbar, er vermischt Ober- und Untersicht. Geschwungene Kurven mag er nicht, was seine Zeichnungen statisch wirken lässt, selbst wenn es sich um «das schnellste Schiff der Welt» handelt.

Sein technisches Wissen muss sich Bachofner aus Zeitschriften angelesen haben. Er verwendet Fachtermini – meist korrekt – und stellt Berechnungen an, die manchmal richtig, mitunter abenteuerlich sind. Wie viele technisch ungebildete Erfinder glaubt er an das Perpetuum mobile. Bei ihm funktioniert das so, dass er Turbinen und Motoren mit Druckluft antreibt und die Luft in einem geschlossenen Kreislauf behält, in dem sie Arbeit verrichtet, ohne Druck zu verlieren. Damit will er dem grössten Kraftwerk der Welt, das sich bei Paris befinde, die gesamten Brennstoffkosten im Wert von 43 617 500 Franken pro Jahr einsparen.

Zu seinen Flugapparaten stellt Bachofner umfangreiche Berechnungen an. Die Tragkraft von Luftschiffen und Ballonen berechnet er korrekt, andere Kennzahlen sind weitab der Realität. Dass die Tragflächen, die er mit bis zu 598 Rotoren kombiniert, den Luftzug durch ebendiese Rotoren behindern würden, fällt ihm nicht auf.

Dass der technische Laie Bachofner mit falschen Werten rechnet, erstaunt kaum. Wie unbekümmert er die Grössenordnungen durcheinanderbringt, ist aber doch bemerkenswert. Das «Flugschiff ‹Adler›», ein zweistöckiges fliegendes Haus, erreicht aufgrund einer Hochrechnung, in der Bachofner vom Flügelschlag des Adlers ausgeht und dessen Schlagfrequenz und Flügelflächen auf die Werte seines Flugschiffs umlegt, 1080 Stundenkilometer, wozu Bachofner anmerkt: «Das sind natürlich nur unbestimmte Angaben und muss das Fachleuten überlassen wie lang und breit und in welcher gediegenen Form das grosse Luftschiff ‹Adler› sein muss.» Gar 2160 Stundenkilometer ergeben die Berechnungen für den «Flieger Sturm», eine Einmannflugmaschine, «also eine fabelhafte Schnelligkeit, so dass ich es für unglaublich hielt und mich veranlasst fühlte, es zu streichen».

Technik als utopische Gegenwelt

Einiges, was Bachofner erfindet, scheint auf den ersten Blick hellsichtig: etwa seine «elektrisch-magnetische Flug oder Schwebebahn», die sogar ein bisschen futuristisch aussieht, oder die Idee berührungsfreier Stromabnehmer, die an heutige Induktionsstromschienen erinnern. Doch Bachofner zeichnet die Zukunft, wie man sie sich um die Jahrhundertwende vorgestellt hatte. Nach seinem Eintritt in die Psychiatrie nahm er kaum mehr neue Informationen auf. Den Weltkrieg, in dem viele technische Neuerungen der Jahrhundertwende ihre Unschuld verlieren, muss Bachofner trotz seiner Isolation mitbekommen haben, doch er blendet ihn aus.

Bachofners Flugmaschinen waren bereits 1911 altmodisch. Seine fliegenden Häuser gleichen den allerersten Flugzeugen weit mehr als den Sport- und Kriegsgeräten von 1911 mit ihren Stromlinienformen. Seine Figuren tragen nicht die Insignien der Geschwindigkeit der 1910er-Jahre – Lederhauben und Windschutzbrillen –, sondern Strassenkleidung. Modern ist Bachofner aber, wenn er insgesamt zwei Piloten zeichnet – und vier Pilotinnen.

Die Technik als Spielplatz der Utopien gewinnt im späten 19. Jahrhundert an Bedeutung. Technische Utopien werden zur beliebten literarischen Gattung, mit Jules Verne als prominentestem Vertreter. Manche Idee Bachofners war in der damals populären techno-utopischen Literatur verbreitet. Magnetschwebebahnen gibt es in Theodor Hertzkas Bestseller von 1895 «Entrückt in die Zukunft», Helikopterschiffe bei Jules Verne.

Die Technik – genauer: die Welt der unrealisierten technischen Möglichkeiten – war Heinrich Bachofners Fluchtwelt. Indem er zeichnete, erfand er mehr noch als seine Maschinen ein Bild seiner selbst als eines Beglückers der Menschheit (und reichen Mannes). Ein guter Ingenieur ist einer, der die Grenzen zwischen dem Möglichen und dem Wirklichen verschiebt, indem er Regeln infrage stellt; er ist ein Spieler und bewegt sich zwischen Fantasie und Realismus, und nicht immer lässt sich eindeutig sagen, wer verrückt ist, weil er zwischen dem Möglichen und dem Fantastischen nicht zu unterscheiden vermag, und wer visionär, weil er den Gegensatz zwischen möglich und noch nicht möglich nicht als gegeben zu akzeptieren bereit ist.

Der technische Traum wurde zur Linken wie zur Rechten geträumt. Hat die technische Entwicklung bisher den Kapitalismus gestärkt, träumen die SozialistInnen von ihrer emanzipatorischen Kraft. So soll die junge Elektrizität mit dem «Dampfmaschinenkapitalismus» aufräumen: Stand die Dampfmaschine für das Grosse und Schmutzige, für zentralisierte Macht und schweren Stahl, so findet die saubere Elektrizität Anwendung im Kleinen, kann dezentral eingesetzt werden und steht für das leichte Aluminium.

Dass Technik so und anders genutzt werden kann, äusserte sich etwa im epischen Streit zwischen Thomas Alva Edison und George Westinghouse um 1890. Edison wollte viele lokal autarke Gleichstromversorgungsnetze; der siegreiche Westinghouse eine zentralisierte, überregionale Versorgung mit Wechselstrom. Die Auseinandersetzung findet bei Bachofner, ohne dass er sie erwähnte, einen späten Widerhall, wobei sein Herz für das Dezentrale schlägt. 1921 schreibt er:

«Auch wegen Feuergefahr ist es nicht ratsam zu grosse Anlagen anzulegen und anstatt eine Anlage mit fünf so grossen Turbinen und Motoren fünf Anlagen verteilt in Stadtvierteln zu je einer Turbine oder Motor anzulegen.»

Der positivistisch-technokratische Utopismus passte zu Bachofner, der von Verfolgungsängsten geplagt wurde. Menschen machten ihm Angst, und so ist es wohl kein Zufall, dass er sich als Wohltäter der Menschheit imaginiert, aber kaum Menschen zeichnet. Bachofner ist ein Homo Faber, dem die berechenbaren Maschinen (auch wenn er rechnerisch an seine Grenzen gerät) lieber sind als die unberechenbaren Menschen.

Praktisch, sparsam, angenehm

Heinrich Bachofner sah sich als Wohltäter der Menschheit, aber er zielte nicht auf Gesellschaftsveränderung. Nicht Umstürze hat er im Sinn, sondern das Praktische, das Sparsame, das Sichere, das Angenehme und das Gemeinschaftliche:

- Das Praktische: Ballone sind mit Propellern ausgestattet, «damit man wieder im Ballon retour kann und nicht die Bahn benutzen muss».

- Das Sparsame: «35 % mehr Ertrag» verspricht die Erfindung «Autofeuerspritze, Bewässerung, Beregnungs und Jauchewagen».

- Das Sichere: Die automatischen Barrieren bieten mehr Sicherheit als menschliche Barrierenwärter, denn «vergessen ist menschlich aber absolut nicht sicherer».

- Das Angenehme: Die Maschinisten im Kraftwerk müssen, weil das Kraftwerk ja keine Kohle mehr braucht, «nicht in der Hitze beinahe verbraten, sie müssen keinen Rauch und Russ schlucken. Die Maschinisten können ruhig und anständig nicht beschmutzt in Holzschuhen und Gummihandschuhen mit der Oelkanne den Maschinen nach gehen.» Das Kraftwerk «präsentiert sich gegenüber den Dampfanlagen wie ein Fräulein aus dem Badendrücklein, keine russigen Hochkamine mehr» (der Traum vom Ende des Dampfmaschinenkapitalismus!).

- Das Gemeinschaftliche: Ein Bahntriebwagen dient als «elektrischer Motorwagen für kleinere Gesellschaften»; dagegen spielt das Individualfahrzeug par excellence, das in Bachofners Zeit seinen Siegeszug antritt, das Auto, in seinem Werk keine Rolle.

Dass Bachofner biedere Träume träumt und eher an gesellschaftliche Ausfahrten als an individuelles Rasen im Automobil denkt, kann kaum verwundern: kämpft er doch darum, wieder Teil der Gesellschaft der «Normalen» werden zu dürfen. Das Normale war ihm begehrenswert.

Wer ist da verrückt?

Heinrich Bachofner war ein armer «Verrückter». Doch sein Schaffen spiegelt auf merkwürdige Weise das Streben eines der etabliertesten seiner Zeitgenossen, und zwar gerade auch in einem seiner «verrückten» Aspekte: dem unvermittelten Nebeneinander des Grossen und des Kleinen. Vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass in jener Zeit angesichts der grossen Beschleunigung, die die Technik in die Welt brachte, manch eine Grössenordnung verrückte.

Adolf Guyer-Zeller (1839–1899), Erbe einer Spinnerei im Zürcher Oberland, der seinen Reichtum aus dem Textilgewerbe in Eisenbahnprojekte investierte, war einer der prominentesten Unternehmer seiner Zeit. Dem technikinteressierten Bahnangestellten Bachofner war er zweifellos bekannt. Vermutlich arbeitete der Winterthurer Bachofner vor der Gründung der SBB im Jahr 1902 für die Schweizerische Nordostbahn (NOB), deren prägende Figur Guyer-Zeller als Grossaktionär, Verwaltungsrat und schliesslich Verwaltungsratspräsident war.

Zunächst bestehen einige äusserliche Parallelen. Bachofner nannte einen seiner Ballone «Jungfrau»; Guyer-Zeller war der Erbauer der Jungfraubahn. Bachofner zeichnete «Orient-Express-Luftschiffe»; Guyer-Zeller träumte von einer Schweizer Linienvariante des Orientexpresses. Aber der Psychiatriepatient teilte Grundlegenderes mit dem Industriellen.

Guyer-Zeller kämpfte verbissen gegen Projekte für eine Schmalspurbahn in Graubünden. Denn er träumte von Grösserem: Er hoffte, mit einer Bahn über Albula- und Ofenpass den bestehenden Orientexpress von Paris über München und Wien konkurrenzieren zu können, weshalb er in Graubünden unbedingt die Normalspur wollte. Die Ofenpasslinie wäre der Kulminationspunkt der Prunklinie gewesen, Zürich wäre zur Kreuzung «zweier grosser Weltstrassen, der Romlinie (…) und der skizzierten Orientlinie» geworden, die in wenigen Jahren bis Bombay verlängert würde: «Dann wird das ‹indische Felleisen› nicht mehr den Weg durch den Suezkanal nehmen!» Ofenpass statt Suezkanal!

An dieses weltumspannende Bahnnetz sollte Guyer-Zellers Spinnerei im abgelegenen Neuthal direkten Anschluss erhalten. Guyer-Zeller lieferte der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat der NOB einen jahrelangen Kampf, zuerst als Grossaktionär und schliesslich selber als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats. Am Anfang des Streits stand sein Begehren, die NOB solle eine Bahnlinie von Bauma im Tösstal an den Zürichsee bauen, um den Bodenseeraum mit der Gotthardlinie (grösser gedacht: Moskau mit Rom) zu verbinden. Sie sollte direkt vor Guyer-Zellers Fabriktür vorbeiführen: ein Anliegen, so kleinkariert, wie es vielleicht der Stoff war, aus dem Heinrich Bachofner in der Fantasie die Vorhänge seiner Orientexpress-Luftschiffe nähte. Guyer-Zeller propagierte seine Bahnpläne mit der ganz grossen Geste und konnte sich doch im Streit um die Linienführung im ganz Kleinen festbeissen – die Grössenordnungen gerieten ihm durcheinander.

Als Unternehmer führte Guyer-Zeller eine harte Hand. Er sprach sich gegen eine Gehaltserhöhung aus, die die Direktion dem einfachen Personal gewähren wollte. Heinrich Bachofner mag von ihm beeindruckt gewesen sein, aber im Beruf waren sie Kontrahenten. Dass Bachofner eine Brücke von Meilen nach Horgen als Teil einer Bahn Winterthur–Horgen zeichnete, erscheint wie eine Spitze gegen Guyer-Zeller: Winterthur–Meilen–Horgen war eine der Konkurrenzstrecken zu Guyer-Zellers Uerikon–Bauma-Bahn.

Bachofners Brücke sollte aber nicht nur Verkehrsverbindung sein, sondern auch «Spaziergängern jeder Art» eine «splendite Aussicht» über See und Hochgebirge bieten. Splendide Aussichten bot auch Guyer-Zeller seinen SpinnereimitarbeiterInnen: Er liess ihnen Wanderwege anlegen, über Brücken und Holztreppen vorbei an Wasserfällen und zu Aussichtspunkten. Wäre Bachofner sein Spinnereiangestellter gewesen: Der Patron hätte seine Wünsche recht gut getroffen.

Zeichnen in der Psychiatrie

Heinrich Bachofner, geboren 1863, arbeitete als einfacher Bahnangestellter ohne technische Ausbildung. 1911 wurde er auf Veranlassung seiner Frau in die Psychiatrie eingewiesen, wo er bis zu seinem Tod 1926 blieb. Die sehr knappe Krankenakte sagt wenig über seine Leiden aus; offenbar litt er unter Verfolgungsängsten.

Der Krankenakte zufolge verbrachte Bachofner fast all seine Zeit mit Zeichnen. Siebzig seiner Zeichnungen sind erhalten geblieben – viele davon auf Verpackungskartons, da es in der Klinik an Papier mangelte.

Im Rahmen des Forschungsprojekts «Bewahren besonderer Kulturgüter» der Zürcher Hochschule der Künste, das sich mit den Werken von PatientInnen psychiatrischer Kliniken der Schweiz vor 1930 befasst, erscheint im Verlag Scheidegger & Spiess der Sammelband «Heinrich Bachofner. Erfinder», herausgegeben von Katrin Luchsinger und Jacqueline Fahrni.

Der abgedruckte Text ist eine gekürzte Fassung eines Kapitels aus dem Band.

Die Buchvernissage findet am 2. November 2017 um 18 Uhr im Stadtzürcher Toni-Areal (Viaduktraum 2.A05) statt.

Katrin Luchsinger und Jacqueline Fahrni (Hrsg.): «Heinrich Bachofner. Erfinder». Verlag Scheidegger & Spiess. Zürich 2017. 156 Seiten. 59 Franken.