Möblierte Apartments: Der Immokönig

In der Stadt Zürich werden zahlreiche Wohnungen in Einzimmerstudios für Kurzaufenthalter umgebaut. Einer der grossen Akteure ist Hans Ulrich Kobelt, ein ehemaliger Pleitier, der heute wieder ein Immobilienimperium besitzt. Die Stadtregierung schaut ihm tatenlos zu.

Das weisse Hochhaus in unmittelbarer Nähe zum Zürcher Bahnhof Oerlikon hat schon bessere Tage gesehen. Wer hier in den sechziger Jahren wohnte, muss sich privilegiert vorgekommen sein und konnte von oben einen unverstellten Blick auf Oerlikon und die Bahngleise geniessen. Mit seinen die ganze Fassadenbreite einnehmenden Balkonen zeugt der Binzmühlehof, wie er früher hiess, von der damaligen Aufbruchstimmung.

Nun ragen im Quartier neue Gebäude in den Himmel. Am Altbau blättert der Verputz ab. Ein dunkler, enger Eingang ist vollgestellt mit Briefkästen. Manche sind bloss mit einer Nummer angeschrieben, andere tragen mehrere Namen. Das Haus heisst jetzt Swiss Star Tower. Es ist auf zwölf Stockwerken vollgepackt mit kleinen möblierten Apartments. Man kann sie tage-, wochen-, oder monatsweise über Internetplattformen mieten. Ein Zimmer gibt es hier für neunzig Franken die Nacht, je nach Buchungsstand manchmal sogar schon für sechzig – ein Schnäppchenpreis in Zürich.

Der Swiss Star Tower ist das sichtbarste Beispiel eines Geschäftsmodells, das derzeit in der Stadt Zürich boomt und auf Kosten langjähriger MieterInnen geht. In Dutzenden Mietshäusern sind in den letzten Jahren Drei-, Vier- und Fünfzimmerwohnungen in Einzimmerstudios umgewandelt worden. Neben Swiss Star sind mehrere andere Unternehmen im Geschäft. Swiss Star ist das grösste. Allein entlang der Friesstrasse, an der der Swiss Star Tower liegt, betreibt sie auf einer Länge von kaum 300 Metern sieben weitere Wohnhäuser mit möblierten Apartments.

Der pensionierte Wirt Rolf Baumann wohnt seit vierzig Jahren an der Friesstrasse und hat die Veränderung hautnah miterlebt. Lange führte er in der Strasse auch eine Beiz. Der Schriftsteller, Journalist und WOZ-Autor Niklaus Meienberg sei einer seiner Stammgäste gewesen. «Er wohnte grad hier», sagt er und zeigt auf ein Haus in einer Seitenstrasse. «Früher gab es in dieser Strasse einen Beck und eine Metzg.» Jetzt sei die meist dicht befahrene zweispurige Strasse zur «kleinen Langstrasse» geworden: Gäste mehrerer Shisha-Bars, die links und rechts die Strasse säumen, sitzen draussen an den Tischen und rauchen Wasserpfeife. Süsslicher Duft liegt in der Luft. Baumann kann sich nicht erinnern, wann es genau mit den Apartmenthäusern in der Strasse angefangen hat. «Irgendwann habe ich realisiert, dass es immer mehr wurden.» Baumann weiss, wer hinter den Apartmenthäusern in der Friesstrasse steht: Hans Ulrich Kobelt. «Es ist sein Stil, alte Häuser aufzukaufen und dann umzubauen.»

Firmengeflecht im Hintergrund

Der 62-jährige Kobelt ist Geschäftsführer der Agensa AG, einer Immobilienfirma mit Sitz im idyllischen Wangen bei Dübendorf. Er ist in der Branche ein alter Hase: Anfang der neunziger Jahre stand er einem unübersichtlichen Firmengeflecht vor und ritt auf dem damaligen Immobilienboom. Als die Zinsen dramatisch anstiegen, ging er mit mehreren seiner Firmen Konkurs; die Wirtschaftszeitung «Cash» schrieb damals von 500 Millionen Franken Schulden.

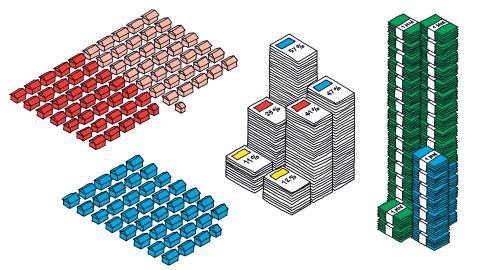

Recherchen der WOZ zeigen: Kobelt zählt wieder zu den Grossen. Seine Firma Agensa besitzt inzwischen in der ganzen Schweiz über neunzig Liegenschaften, rund vierzig davon in der Stadt Zürich. Die meisten der Liegenschaften in Zürich liess Kobelt in Apartmenthäuser umbauen – «Immobilienentwicklung» wird das auf der Agensa-Website genannt. Viele davon vermietet Agensa an die Swiss Star; eine Firma, die Kobelt selber mitgegründet hat und in deren Verwaltungsrat er sitzt. Andere Wohnhäuser werden von weiteren Immobilienfirmen verwaltet, die ebenfalls zum Kobelt-Imperium gehören. Doch der Agensa-Besitz ist nicht alles: Kobelt beziehungsweise seiner Familie gehören – teils zusammen mit seinem Geschäftspartner Rolf Schawalder – in der Stadt Zürich noch mindestens neun weitere Wohnhäuser. Auch diese sind teilweise an Swiss Star vermietet. Swiss Star ihrerseits betreibt ihr Apartmentgeschäft auch mit Liegenschaften, die sie von anderen BesitzerInnen zugemietet hat.

Hotspot Langstrasse

Auch für Niklaus Scherr ist Hans Ulrich Kobelt kein Unbekannter. Scherr, ehemaliger Sekretär des Zürcher Mieterverbands und Altgemeinderat der Alternativen Liste, beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Stadtentwicklung. Er verfolgt die Umbauprojekte und Hauskäufe im Kreis 4. Schon länger ist ihm aufgefallen: Im Langstrassenquartier ist Kobelt innert weniger Jahre zum grössten Liegenschaftenbesitzer aufgestiegen. Mindestens siebzehn Liegenschaften gehören hier zu Kobelts Umfeld, sieben tragen Firmenschilder der Swiss Star. Zum Kobelt-Imperium in der Nähe der Langstrasse gehören auch zwei bekannte Gaststätten: der traditionelle Brauerhof an der Brauerstrasse sowie das Rotlichtlokal Amazonia-Bar.

Scherr führt manchmal Interessierte durch das Langstrassenquartier und zeigt auf, wie die Immobilienspekulation das Quartier verändert: InvestorInnen betrachten Wohnhäuser als reine Anlageobjekte. Sie kaufen auf, was erhältlich ist, und versuchen, mit Umbauten und einer neuen MieterInnenschaft die Rendite zu maximieren. Andere warten weitere Preissteigerungen ab und lassen die Häuser verlottern. Sie vermieten die Wohnungen dann zimmerweise an Prostituierte oder SozialhilfeempfängerInnen, die sie bei Bedarf schnell wieder loswerden. Es gibt auch jene, die versuchen, Einfluss auf ganze Häuserzeilen zu erlangen, um diese dann an Grossinvestoren mit Aufpreis weiterzuverkaufen. «Ich habe schon mehrere dieser Spekulationswellen erlebt», sagt Scherr. Meist brachte ein rasanter Hypothekarzinsanstieg, wie zuletzt Anfang der neunziger Jahre, die Party zum Platzen.

Das Apartmentgeschäft an der Langstrasse scheint vor allem deshalb so gut zu laufen, weil die Strasse zur Partymeile geworden ist, das Rotlichtmilieu wurde zurückgedrängt. Immer neue Bars und Musiklokale werden eröffnet. An den Wochenenden sind bis in die frühen Morgenstunden Tausende auf der Strasse und feiern. Der pensionierte Architekt Walter Ramseier wohnt seit langem an der Dienerstrasse, einer Querstrasse zur Langstrasse. Hier besitzt Kobelt inzwischen vier Apartmentliegenschaften, zwei davon werden von Swiss Star geführt. Ramseier stört das: «In diesen Apartmenthäusern wohnen Leute, die hier nicht verwurzelt sind, sie sind nur kurz da und rasch wieder weg. Die interessieren sich doch gar nicht für das Quartier», sagt er. Viele seiner Bekannten seien inzwischen aus dem Quartier weggezogen. Das Besondere an der Gegend, die Verschiedenheit seiner BewohnerInnen, verschwinde, beklagt sich Ramseier. Mit dem Rotlichtmilieu gebe es kaum Probleme: «Freier sind eher ruhige Typen, die wollen nicht auffallen.» Jetzt aber sei hier ständig Partylärm. «Und das in einem Wohnquartier, in dem der Richtplan einen Wohnanteil von sechzig bis achtzig Prozent festlegt.»

Umnutzung geht problemlos

Tatsächlich ist die Umnutzung von Wohnliegenschaften zu Hotels oder möblierten Apartmenthäusern in Zürich völlig legal. Anders als etwa in der Stadt Basel (vgl. «Basel gewinnt gegen Swiss Star» im Anschluss an diesen Text) gelten solche Häuser weiterhin als normale Wohnliegenschaften. Niklaus Scherr ist dieser Umstand schon lange ein Dorn im Auge. Bereits 2009, als er noch im Gemeinderat sass, reichte er eine dringliche Motion ein und forderte eine entsprechende Änderung. Die Mehrheit seiner RatskollegInnen unterstützte ihn. Doch der Zürcher Stadtrat blockierte das Anliegen und sah trotz der für dringlich erklärten Motion keinen Grund zur Eile: 2016 wollte er den Vorstoss sogar beerdigen, da er angeblich nicht umsetzbar sei. Der Gemeinderat verweigerte dies allerdings und verlangte einen Zusatzbericht. Dieser wird nun Ende Juni vorgestellt.

Und es besteht noch eine andere Gesetzeslücke: Während der Kauf von Wohnliegenschaften gemäss der Lex Koller auf Personen beschränkt ist, die in der Schweiz ihren Wohnsitz haben, können bei Hotels und hotelähnlichen Häusern auch Firmen und Personen aus dem Ausland investieren. Gemäss Abklärungen beim Zürcher Bezirksrat ist es tatsächlich möglich, dass ein solches Mietshaus mit ausländischem Geld aufgekauft wird. Die InvestorInnen müssen bloss glaubhaft belegen können, dass sie tatsächlich eine Umnutzung vornehmen und die Vermietung von Wohnungen mit Serviceleistungen wie Zimmerreinigung gekoppelt ist.

BetreiberInnen von möblierten Apartments können also ausländisches Kapital zur Finanzierung einsetzen, und dennoch zählt ein Haus mit diesem Geschäftsmodell gemäss Bau- und Zonenordnung als Wohnhaus.

Auch Rolf Vieli kritisiert die Folgen der geltenden Gesetzeslage. Der ehemalige Journalist galt während zehn Jahren als «Mister Langstrasse», angestellt vom Stadtrat, um das Quartier durch politische Massnahmen aus dem Bann der Drogenszene und der überhandnehmenden Prostitution zu befreien. In seiner Funktion wurde ihm von linken KritikerInnen immer mal wieder vorgeworfen, er leiste der Gentrifizierung des Quartiers Vorschub; die Hauspreise würden aufgrund der angestrebten Aufwertung steigen und die angestammte Wohnbevölkerung verdrängen.

«Diese Art von Apartmenthäusern macht das Quartier kaputt», sagt Vieli heute. «Es kann doch nicht sein, dass hier systematisch Wohnliegenschaften umgenutzt werden und dadurch der Wohnungsmarkt weiter verknappt wird.» Rolf Vieli sieht in den Apartmenthäusern ein Ausbeutungsmodell. «Damit wird eigentlich nur aus einem knappen Gut noch mehr Profit geschlagen – auf Kosten der grossen Mehrheit. Weshalb gibt es ein Recht auf Wohnraumverknappung? Das ist rücksichtslos.»

Ist der Hype vorbei? Oder beginnt er erst?

Hans Ulrich Kobelt kann mit solcher Kritik wenig anfangen. Gerade im Langstrassenquartier gebe es ein Bedürfnis für neue Wohnformen. «Das Quartier entwickelt sich doch gut», sagt er, die Langstrasse sei heute eine «Fanmeile der Jungen», so was gebe es sonst nirgends in der Schweiz. «Muss man gegen zu viel Lärm kämpfen, ist das im Grunde positiv. Es zeigt, dass das Quartier lebt, auch wegen der vielen Hotels und Apartments.»

Kobelts Apartmenthäuser finden sich allerdings auch zunehmend in verkehrsberuhigten Wohnquartieren, wo er mit seinen Hauskäufen ebenfalls von den veränderten Verhältnissen profitiert: Schliesslich gibt es auch viele KurzzeitaufenthalterInnen, die eher eine ruhigere Gegend bevorzugen. An der Weststrasse etwa hat er sich mit seinem Geschäftspartner Schawalder gleich zwei Häuser gesichert. Hier verstopfte früher der Transitverkehr die Strasse, heute prägen Strassencafés und VelofahrerInnen das Bild. Die Immobilienpreise sind entsprechend in die Höhe geschossen.

Die Politik solle sich nicht in den Wohnungsmarkt einmischen, findet Kobelt. Der Markt werde sich von alleine wieder einpendeln. «Der Hype mit den Apartments ist bereits vorbei», sagt er. «Mieter sind heute nicht mehr darauf angewiesen, auf möblierte Wohnungen auszuweichen.» Die Margen seien gesunken.

Diese Einschätzung teilt Kobelts Geschäftspartner Shahin Ardabili allerdings nicht. Der Geschäftsführer und Besitzer von Swiss Star betont, sein Unternehmen wolle in Zürich von derzeit 1000 auf 2000 Apartments wachsen. «Der Boom hat erst begonnen», sagt Ardabili. Seine Apartments hätten einen Auslastungsgrad von 95 Prozent. Der Wirtschaftsraum Zürich sei zunehmend auf Leute angewiesen, die hier für einige Monate arbeiteten.

Auch Robert Weinert, Leiter Immo-Monitoring beim Beratungsunternehmen Wüest Partner, rechnet bei anhaltend guter Konjunktur in den nächsten Jahren mit einem weiteren Anstieg. «Das Angebot dürfte allerdings nicht mehr so stark zunehmen wie in den letzten Jahren.»

Vergangenes Jahr hatten Wüest Partner in einer Studie den Markt für sogenannte Serviceapartments untersucht. Darin wird bestätigt, dass viele der Apartments in «ursprünglich klassischen Mehrfamilienhäusern» realisiert wurden. Für dieses Geschäftsmodell seien vor allem zentrale Lagen in grossen Städten gefragt. Die Erträge der BetreiberInnen lägen klar über den Einnahmen, die sie mit normalen Wohnliegenschaften realisieren würden. Je nach Serviceangeboten würden pro Quadratmeter bis zu 40 Prozent mehr an Miete verlangt. Die durchschnittliche Monatsmiete betrage für ein Apartment 2500 Franken, während in einer Grossstadt eine vergleichbare Mietwohnung 1800 Franken koste. Um die Rendite hoch zu halten, seien allerdings die hohe Auslastung der Apartments und ein «gutes Kostenmanagement» entscheidend. Im Fokus stünden dabei etwa «Reinigungspersonal auf Abruf» und «Skaleneffekte», also Kosteneinsparungen pro Einheit durch den Betrieb von möglichst vielen Apartments.

Hunderte Millionen Kredite

Das Geschäft mit den Apartments gäbe es nicht, würden nicht die Banken mit Hypothekarkrediten die Hauskäufe und Umbauten im grossen Stil finanzieren. Auch hier ist das Unternehmen von Hans Ulrich Kobelt ein eindrückliches Beispiel: Laut einer Bilanz der Agensa, die der WOZ vorliegt, war deren Hausbesitz am 1. Januar 2017 mit rund 400 Millionen Franken belastet. Allein für die Häuser in der Stadt Zürich stehen Schulden von 170 Millionen Franken in den Büchern. Diese Hypotheken stammen je zur Hälfte von der UBS und der Raiffeisenbank. Warum finanzieren die beiden Banken einen ehemaligen Pleitier mit derart hohen Beträgen? Weshalb beteiligen sie sich aktiv an der Vernichtung von Wohnraum?

Sowohl Raiffeisen wie die UBS wollen sich nicht zum konkreten Fall äussern. Die UBS legt auch ihre allgemeinen Kreditrichtlinien nicht offen. Man orientiere sich gemäss «Branchenstandard» bei der Kreditvergabe an wirtschaftlichen Faktoren. Ob Umnutzungen standortpolitisch opportun seien, hätten die zuständigen Behörden zu entscheiden. Auch Raiffeisen berücksichtigt bei der Kreditvergabe keine sozialen Faktoren. Raiffeisen betrachtet den Immobilienmarkt Zürich als «besonders stabil». Die hohen Mieten führten zwar «zu einer gewissen Verdrängung einkommensschwacher Haushalte in die Agglomeration». Doch sei dies «bei weitem kein schweizerisches Phänomen, sondern global in jedem Ballungszentrum feststellbar». Grundsätzlich finanziert Raiffeisen Mehrfamilienhäuser mit bis zu 80 Prozent, wie ein Sprecher sagt. Der Kunde brauche also 20 Prozent Eigenkapital.

Fragt sich, woher Kobelts Agensa so viel Kapital bekommt. Die Agensa weist in ihrer Bilanz von Anfang 2017 ein Eigenkapital von 14 Millionen Franken aus. Das sind gerade mal 3,5 Prozent der Schulden. 2016 versteuerte sie zudem nur einen Ertrag von 1,6 Millionen Franken und ein Kapital von 3,9 Millionen. Mit so wenig Eigenkapital soll man einen Immobilienbesitz von weit über einer halben Milliarde Franken halten können? Wie ist das möglich? BrancheninsiderInnen berichten, dass gerade die Raiffeisenbank sehr locker bei der Kreditvergabe sei und die Zwanzigprozentregel keineswegs so streng auslege. Die Finanzaufsichtsbehörde Finma warnt zwar vor einer Überhitzung des Marktes, doch lässt sie den Banken bei ihren Belehnungen viel Spielraum. Entscheidend für die Finma ist nur, dass die Banken bei einem allfälligen Immobilienkollaps genügend Eigenmittel halten, um die Verluste wegstecken zu können, wie es auf Anfrage heisst.

Kobelt profitiert bei seinen Operationen in der Stadt Zürich offensichtlich von der verbreiteten Annahme, dass der Liegenschaftenmarkt weiterhin stabil bleibt und die Hauspreise weiter steigen. Man kann auch davon ausgehen, dass er mit seinen vielen Hauskäufen bereits beträchtliche Buchgewinne realisiert hat. Die Bewertung der Häuser wäre heute also um einiges höher als zum Zeitpunkt ihres Erwerbs. So gesehen klingt seine Aussage einigermassen plausibel, wenn er sagt, dass er seine bestehenden Liegenschaften als Sicherheit für weitere Hauskäufe einsetze. An einen Preiszerfall denkt in Zürich offensichtlich niemand. Denn tatsächlich ziehen ja auch immer mehr Menschen in die Stadt. Sie ist mit ihren vielen Bildungseinrichtungen attraktiv für Unternehmen, die hier Arbeitsplätze schaffen. Eine Immobilienkrise ist so nur vorstellbar, wenn die Zinsen massiv steigen und damit die Kosten für Hypothekarkredite. In der Branche will man allerdings von einem solchen Szenario nichts wissen. Alle Befragten geben sich überzeugt, dass die Zinsen noch jahrelang tief bleiben.

Gut möglich, dass Kobelt für seine Immobilienkäufe auch noch Geld von Bekannten erhält oder von Firmen, die für ihre KundInnen Anlagemöglichkeiten im boomenden Liegenschaftenmarkt suchen. Laut BrancheninsiderInnen gibt es grosses Interesse von InvestorInnen, am Zürcher Liegenschaftenmarkt etwas mitverdienen zu können. Die Banken würden dabei helfen. Kobelt kommt bei seinem Geschäft zudem zugute, dass er, so sein ehemaliger Geschäftspartner Hanspeter Hofer, ein sicheres Gespür dafür habe, was aus Liegenschaften herauszuholen sei: «Er kann in ein Haus reinlaufen und weiss sofort, was man umbauen könnte.» Hofer sass Anfang der neunziger Jahre mit Kobelt in mehreren Verwaltungsräten von Baufirmen, die später pleitegingen. «Ich habe jahrelang Schulden zurückbezahlt», sagt er heute. Mit solchen Immobiliengeschäften will er seither nichts mehr zu tun haben. Kobelt sei einer, der nie genug kriegen könne. Kobelt selber sagt von sich: «Ich spekuliere nicht. Die Agensa hält Häuser immer langfristig.»

Im Swiss Star Tower an der Friesstrasse kümmern solche Fragestellungen niemanden. Ein Gast wartet auf den Lift. Er stamme aus Indien und arbeite in Zürich für eine Softwarefirma. Hier im Haus lebt er seit einem Monat bei Freunden. Schon bald möchte er in eine eigene Wohnung ziehen.

Im obersten Stock ist eine Putzequipe daran, ein Zimmer zu reinigen. Das Putzmaterial vor dem Lift verstellt den engen Gang mit den vielen Türen. Ein kurzer Blick in ein Zimmer mit gerade nass aufgenommenem Fussboden offenbart eine spartanische Kücheneinrichtung mit zwei alten Kochplatten. Laut den Bewertungen auf den einschlägigen Buchungsplattformen sind viele Gäste mit dem Gebotenen unzufrieden; Adjektive wie «lärmig», «stinkig», «dreckig» werden benützt.

Draussen auf der Strasse ziehen zwei KoreanerInnen ihre Rollkoffer zu einem Apartmenthaus. Eine der beiden liest vom Mobiltelefon einen Code ab, den sie in eine Tastatur beim Eingang tippt. Doch irgendwas funktioniert nicht, die Tür will sich nicht öffnen. Sie telefoniert mit der Swiss-Star-Zentrale, deren Nummer bei der Tastatur steht. Etwas abseits steht derweil Özdal Saltik, Wirt eines türkischen Lokals in der Friesstrasse. Er zeigt auf die gegenüberliegende Strassenseite, wo zurzeit ein Neubau entsteht: «Das gibt nochmals Apartments», weiss er. Und ärgert sich. Früher stand da ein Mietshaus. Auf die Bemerkung, dass ein Zimmer wie im Swiss Star Tower für achtzig Franken doch eigentlich ziemlich billig sei, schüttelt er vehement den Kopf. «Hier gibt es viele Ausländer, die finden mit ihrem Lohn von vielleicht 3500 Franken keine Wohnung.» Müssten sie in einem solchen Apartment leben, ginge mehr als die Hälfte ihres Einkommens drauf. «Wieso lässt diese Stadt nicht mehr günstige Wohnungen bauen?», fragt er. Und schüttelt wieder den Kopf.

Unbehagen auch in anderen Städten: Basel gewinnt gegen Swiss Star

In vielen Städten der Schweiz gibt es einen starken Druck, Wohnliegenschaften in kurzfristig vermietbare Apartmenthäuser umzuwandeln. In Basel gehört die Vermietungsagentur Swiss Star wie in Zürich (vgl. Haupttext oben) zu den grössten Anbietern. Allerdings stösst die Firma dort auf Widerstand der Behörden. Denn seit 2014 ist im Stadtkanton ein Gesetz zur Wohnraumförderung in Kraft. Es besagt, dass «jede Zweckentfremdung von Wohnraum» einer Bewilligung der Behörden bedarf. Aufgrund dieses Gesetzes hatte 2015 das Basler Bau- und Gastgewerbeinspektorat von Swiss Star ein nachträgliches Gesuch zur Umnutzung einer Liegenschaft verlangt. Swiss Star weigerte sich, doch die Basler Gerichte gaben dem Inspektorat recht: Swiss Star betreibe Zweckentfremdung. Für die Amtsleiterin Luzia Wigger ein Erfolg: «Wohnraum ist knapp, der Entscheid stützt unser Bemühen, diesen zu schützen.» Wann genau von einer Umnutzung gesprochen werden könne, sei allerdings nicht klar definiert, sondern müsse von Fall zu Fall geprüft werden. Wohnungsthemen werden derzeit in Basel heiss diskutiert: Am 10. Juni stehen gleich vier Initiativen zur Abstimmung, die zum Ziel haben, den MieterInnenschutz auszubauen und das Recht auf Wohnraum zu garantieren.

Gegen die Umnutzung von Wohnraum in Apartmentliegenschaften will nun auch die Stadtberner Regierung vorgehen. Mitte Mai informierte der Gemeinderat die Öffentlichkeit, dass er eine Änderung der Bauordnung anstrebe. In der Altstadt soll es künftig nicht mehr erlaubt sein, Erst- in Zweitwohnungen umzuwandeln. Damit hat die Stadtregierung auf einen Vorstoss aus dem Gemeindeparlament reagiert.

Das Berner Vorgehen hat wiederum ParlamentarierInnen aus Luzern inspiriert: In einem entsprechenden Postulat fordert die SP nun ein ähnliches Vorgehen für ihre Stadt.

Daniel Stern