Schweizer Immobiliengeschäft: Die grosse Umverteilung

Die ImmobilienbesitzerInnen ziehen den MieterInnen pro Jahr illegal vierzehn Milliarden Franken aus der Tasche – das will die Wohnungsinitiative bekämpfen, über die Anfang Februar abgestimmt wird. Die Mietexplosion geht auf Kosten einer Mehrheit der Schweizer Bevölkerung.

Am Morgen des 25. Juni 2018 erhielt Anna Groshans die Kündigung ihrer Wohnung. 36 Jahre lang hatte die eben pensionierte Spitex-Pflegerin in der Wohnung in Regensdorf gewohnt. Hier war ihr Umfeld, ihr Leben. Nun musste sie mit 66 Jahren nochmals auf Wohnungssuche, alles abbrechen und irgendwo neu beginnen. So wie über hundert andere BewohnerInnen der Riedthofstrasse, darunter viele ältere Menschen, die kurz nach dem Krieg hier eingezogen waren.

«Ich kenne hier niemanden», sagt Groshans am Esstisch ihrer neuen Wohnung in Dietikon, gut dreissig Minuten Zugfahrt von ihrem alten Zuhause entfernt. Sie habe in Regensdorf jedoch nichts gefunden. «Also biss ich in den sauren Apfel.»

Letzten Oktober sind die Kräne aufgefahren und haben die Häuser an der Riedthofstrasse 54 bis 92 niedergerissen. Die Eigentümerin Swiss Life will mehr Rendite. Wo die Mehrfamilienhäuser aus den fünfziger Jahren standen, soll eine moderne Überbauung entstehen, mit roten Backsteinen und breiten Glasfronten. Wo Groshans für ihre Dreizimmerwohnung 935 Franken bezahlte, soll eine solche neu um die 1700 Franken kosten.

Es gibt schweizweit unzählige ähnliche Fälle. Im Berner Breitenrainquartier hat die Migros alte Häuser gekauft, abgerissen und eine riesige Überbauung hochgezogen, in der eine Dreieinhalbzimmerwohnung bis zu 2900 Franken kostet. Und in Basel hat der Mieterinnen- und Mieterverband (MV) seit 2018 drei Dutzend Leerkündigungen mit Totalsanierungen gezählt, die stets zu höheren Mietpreisen führten. Oft wird der Zins auch nach MieterInnenwechseln oder kleinen Renovationen nach oben geschraubt.

Und so klettern die Mieten immer höher, seit Ende 2005 um neunzehn Prozent.

Ein 4-Billionen-Markt

Treibende Kraft dahinter sind die wachsenden Vermögen, die teilweise über Fonds, Pensionskassen, Versicherungen, Stiftungen oder Immobilienfirmen nach rentablen Anlagen suchen. Und derzeit ist nichts so sicher und rentabel, wie Geld in Immobilien zu stecken. Wird mit dem Geld ein zusätzliches Angebot an Immobilien gebaut, wirkt sich das dämpfend auf die Mieten aus. Vieles wird jedoch in bestehende Liegenschaften gesteckt, was den Marktwert und so auch die Mietpreise nach oben drückt.

Obwohl selten im politischen Scheinwerferlicht, ist das gesamte Schweizer Immobilienkapital gigantisch: rund 4 Billionen Franken. Das ist ungefähr das Dreifache des Wertes aller Unternehmensaktien, die an der Schweizer Börse kotiert sind. Der Immobilienmarkt ist das Herz des Kapitalismus.

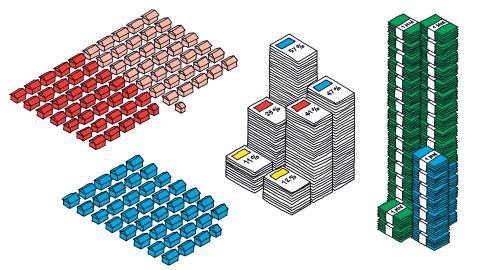

2,1 Billionen Franken entfallen gemäss der Immobilienberatungsfirma Wüest Partner auf Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen. Hinzu kommen 800 Milliarden an Unternehmensgebäuden, Läden und Büros. Die Mietwohnungen machen gut 1,1 Billionen Franken aus. 47 Prozent davon gehören vermögenden Familien, 4 Prozent der öffentlichen Hand und 8 Prozent Genossenschaften. Immer mehr wird allerdings von professionellen Investoren aufgekauft: In den letzten zwanzig Jahren ist ihr Anteil an den Mietwohnungen von 29 auf 40 Prozent geklettert. Den grössten Teil davon halten Pensionskassen. Hinzu kommen Versicherungen wie die Zurich, Anlagestiftungen, Fonds und börsenkotierte Immobilien-AGs. Die grossen AGs sind Mobimo, Allreal, PSP Swiss Property oder Swiss Prime Site. Letztere hat etwa das alte Postgebäude neben dem Berner Rosenpark in einen Marmortempel umgebaut: Eine Dreieinhalbzimmerwohnung kostet dort nun bis zu 4000 Franken.

Groshans’ ehemalige Vermieterin Swiss Life ist Versicherung, Pensionskasse, Stiftung und Immobilienfonds in einem. Der Weltkonzern hat Immobilien für 29 Milliarden US-Dollar unter sich. Damit ist Swiss Life mit Präsident Rolf Dörig – der sich als Mitglied der Stiftung für bürgerliche Politik um die Finanzierung der SVP kümmert – der grösste Immobilienverwalter der Schweiz, weltweit liegt er auf Platz 13. Niggi Scherr, der ehemalige Geschäftsleiter des MV Zürich, der die Branche seit Jahrzehnten beobachtet, sagt, dass die institutionellen Investoren seit den neunziger Jahren immer aggressiver aufträten: «Vor allem die Fonds, Anlagestiftungen, Versicherungen und börsenkotierte AGs.»

Das Vermögen, das in Schweizer Immobilien investiert ist, stammt nur zu einem kleineren Teil aus dem Ausland. Die Lex Koller von 1985 verbietet grundsätzlich ausländische Investitionen in Schweizer Immobilien. Ausgenommen sind EuropäerInnen mit Schweizer Wohnsitz, Investitionen in Betriebsgrundstücke, in gewisse Immobilienfonds und in börsenkotierte Immobilienfirmen. So ist an Mobimo, Swiss Prime Site, PSP und Allreal immer auch der weltweit grösste US-Finanzfonds Blackrock beteiligt. Verlässliche Zahlen gibt es keine, der Grossteil der in Immobilien investierten Vermögen gehört jedoch SchweizerInnen.

Sie sind es, die die steigenden Mieten einstecken. 35 Milliarden Franken pro Jahr.

Doch die Mieten sind nicht nur hoch. Sie sind grösstenteils auch illegal. Laut geltendem Recht dürfte die Rendite auf einer Wohnimmobilie höchstens 0,5 Prozent über dem Referenzzinssatz liegen. Beim aktuellen rekordtiefen Zinssatz von 1,5 wären das 2 Prozent. Aktuell jedoch liegt die Rendite gemäss Credit Suisse bei durchschnittlich 3,4 Prozent. Dass die Mehrheit der Renditen illegal ist, räumen hinter vorgehaltener Hand selbst Leute aus der Branche ein. Doch solange die einzelnen MieterInnen nicht klagen, geschieht nichts. Eine Studie der Raiffeisen zeigt, dass die Mieten ganze vierzig Prozent zu hoch sind. Das sind ungefähr 14 Milliarden Franken, die den MieterInnen jedes Jahr illegal aus der Tasche gezogen werden.

Die Immobilienlobby blockt

Der MV Schweiz will das mit einer Initiative bekämpfen, über die am 9. Februar abgestimmt wird. Der Verband verlangt, dass zehn Prozent der neuen Wohnungen durch gemeinnützige Wohnbauträger wie etwa Genossenschaften gebaut werden. Damit sollen Wohnungen der Renditemaximierung entzogen werden. Denn Genossenschaften decken mit der Miete nur ihre Kosten. «Miete ohne Rendite», sagt Jacqueline Badran, SP-Nationalrätin und Vorstandsmitglied des MV Schweiz (vgl. Interview mit SP-Nationalrätin Jacqueline Badran ).

Zehn Prozent an gemeinnützigen neuen Wohnungen seien das Minimum, sagt Badran. Um das zu erreichen, sollen gemäss Vorlage Kantone und Gemeinden verschiedene Vorkaufsrechte beim Verkauf von Grundstücken erhalten, um diese an Genossenschaften zu verleihen. Zudem verlangt die Initiative, dass öffentliche Fördergelder zugunsten ökologischer Sanierungen nicht zum Verlust von günstigen Wohnungen führen dürfen.

Die billionenschwere Immobilienlobby will das verhindern. Angeführt wird das Nein vom Hauseigentümerverband (HEV), der mit seiner Vizepräsidentin Brigitte Häberli (CVP) letzte Woche vor die Medien trat. Der Verband ist das bodenständige Gesicht der Lobby nach aussen. Neben Häberli ist der HEV auch mit seinem Präsidenten Hans Egloff (SVP) und laut der unabhängigen Plattform Lobbywatch mit weiteren 24 ParlamentarierInnen im Bundeshaus vertreten. Hinter der Kampagne stecken aber auch die Pensionskassen, Versicherungen, Banken und Immobilien-AGs, die über ihre Leute in CVP, FDP und SVP eine Mehrheit der bürgerlichen Sitze hinter sich wissen.

Auch der Verband Immobilien Schweiz (VIS), der diese Investoren vertritt, hält sich vornehm im Hintergrund. Dessen Präsident, CVP-Ständerat Daniel Fässler, taucht in der Kampagne bisher kaum auf. «Eine Vorgabe von zehn Prozent Genossenschaften ist ein massiver Eingriff in den Immobilienmarkt», sagt Fässler bei einem Gespräch unter der Bundeshauskuppel. Der Innerrhoder sitzt auch im Verwaltungsrat der Immofirmen Immonio und Plusimmo sowie im Rat der Anlagestiftung von Swiss Prime Site. Neben ihm im Vorstand des VIS sitzen VertreterInnen von Swiss Life, der UBS oder Mobimo. «Der Eingriff geht zulasten von Pensionskassen, Versicherungen oder Fonds, die für ihre Klienten eine Rendite erzielen müssen.» Die Vorgabe für ökologische Sanierungen widerspreche zudem den Klimazielen. Die Investitionen seien nötig – und laut Gesetz auf die MieterInnen überwälzbar.

Und was sagt Fässler zu den illegal hohen Renditen? «Ich kann nicht beurteilen, ob die Renditen zu hoch sind.» Dafür bräuchte er Einblick in die Rechnungsbücher der ImmobilienbesitzerInnen. Und die Raiffeisen-Studie, laut der die Mieten vierzig Prozent zu hoch sind? Ihm sei diese nicht bekannt, sagt Fässler.

Der Kampf um mehr Profit

Die Branche kämpft im Bundeshaus vielmehr für noch höhere Renditen. Fässler verlangte in einem inzwischen zurückgezogenen Vorstoss, dass nicht nur die Renditen als Kriterium für die Zulässigkeit einer Miete dienen – sondern auch vergleichbare Quartiermieten, die einen höheren Zins erlauben könnten. Das Bundesgericht behandelt das im Gesetz verankerte Kriterium lediglich als zweitrangig. Hinzu kommen ein Vorstoss von HEV-Präsident Egloff, der den Nachweis der Quartierüblichkeit von Mieten erleichtern will, sowie zwei Begehren von FDP-Nationalrat Philippe Nantermod, der die Anfechtung von Mietzinsen erschweren möchte. Am weitesten geht FDP-Nationalrat Olivier Feller vom Westschweizer Immobilienverband, der die maximale Rendite von 0,5 auf 2 Prozent über dem Referenzzinssatz erhöhen will.

Zu seinem eigenen Vorstoss sagt Fässler, es sei ihm darum gegangen, das im Gesetz verankerte Kriterium der Quartierüblichkeit von Mieten einzufordern – das das Bundesgericht seiner Meinung nach entgegen dem Gesetzeswortlaut als untergeordnet betrachtet. Er sei grundsätzlich der Überzeugung, dass es am Gesetzgeber sei, die Kriterien für die Mieten festzulegen. Ihm liege jedoch der MieterInnenfrieden am Herzen, und so habe er das Anliegen zurückgezogen. Und wie begründet er die Vorstösse von Nantermod und Feller? «Das müssen sie diese selber fragen», sagt Fässler. «Ich persönlich bin zurückhaltend gegenüber diesen Vorstössen.» Er könne mit dem heutigen Mietrecht leben.

Eine erstaunliche Aussage. Eine kurze Nachrecherche ergibt: Fässlers Verband spricht sich im Sessionsbrief von letztem Sommer explizit für alle diese Vorstösse aus. Ein Video des Schweizer Fernsehens zeigt, wie Fässler, Feller und Egloff am Morgen des 29. September 2017 gemeinsam ihre Vorstösse im Parlament einreichen. Fässler hat selbst Fellers Vorstoss als einziger Parlamentarier mitunterzeichnet. Versucht Fässler, vor der bevorstehenden Abstimmung seine wahren Ziele zu vertuschen? Auf Nachfrage schreibt er, seine im Gespräch mit der WOZ geäusserte Haltung habe nichts mit der Abstimmung zu tun. Fellers Vorstoss habe er nur unterstützt, weil er finde, dass das Parlament die Mietregeln festlegen solle.

Gute Renditen, sagte Fässler im Gespräch, kämen allerdings letztlich den KlientInnen von Fonds, Versicherungen oder auch Pensionskassen zugute. Uns allen.

Nicht allen. Die Schweiz gehört zu den Ländern mit einer besonders hohen Ungleichheit der Vermögen. Das gilt auch unter Berücksichtigung der angesparten Pensionsgelder, wie die Sozialwissenschaftlerin Ursina Kuhn vom Forschungszentrum Fors berechnet hat. Demnach besitzen aktuell die reichsten dreissig Prozent der Schweizer Haushalte drei Viertel des Vermögens – und die untere Hälfte gerade mal ein Zehntel. Und so kommen auch die Renditen auf Mietimmobilien, die in Schweizer Hand sind, nicht allen zugute. Vermögende besitzen oft ein Eigenheim und zahlen in diesem Fall niemandem eine Rendite. Unter der Annahme, dass Mietobjekte ähnlich wie das übrige Vermögen verteilt sind, kassieren sie gleichzeitig drei Viertel der illegal hohen Renditen. Die untere Hälfte, die Miete bezahlt, erhält mehrheitlich über ihre Pensionskassen gerade mal zehn Prozent.

Kurz: Der Immobilienmarkt ist eine riesige Umverteilungsmaschine von unten nach oben. Je höher die Rendite, desto mehr wird umverteilt.

Anna Groshans erhält eine Rente von 4100 Franken, 2100 davon von der Pensionskasse. Ihre neue Wohnung in Dietikon gehört einer Genossenschaft. Sie ist 265 Franken teurer als jene in Regensdorf, doch immerhin kann sich Groshans sicher sein, dass sie nur die Kosten der Wohnung ohne Rendite bezahlt. «Als ich aus meiner alten Wohnung auszog, hat mich Swiss Life gefragt, ob ich später wieder in den Neubau einziehen wolle», erinnert sie sich. «Wie sollte ich mir die 1700 Franken leisten?» Die Mieterhöhung um fast 800 Franken hätte fast die Hälfte ihrer angesparten Rente weggerafft.