Sparmassnahmen im Behindertenbereich: Wie viel darf die Autonomie kosten?

Geschützte Arbeitsplätze sind nicht das, was sie versprechen zu sein: Einrichtungen für Menschen mit Behinderung müssen wettbewerbsfähig sein, Sparauflagen umsetzen und gleichzeitig die Selbstbestimmung ihrer Klientel fördern. Die Stiftung Rossfeld in Bern muss deshalb Stellen abbauen.

Menschen mit Behinderungen wurde lange Zeit die Selbstbestimmung abgesprochen. Nun soll sie nach Uno-Behindertenrechtskonvention gefördert werden, das sieht der Bundesrat so, das sehen auch die Organisationen so, die Menschen mit Behinderungen unterstützen. Selbstbestimmtes Leben wird für diese jedoch schwieriger, je mehr ihnen die existenziellen Grundlagen entzogen werden: Der Behindertenbereich ist von Sparmassnahmen des Bundes und der Kantone stark betroffen.

Schaut man sich diese Entwicklungen im Kanton Bern an, stehen politisch motivierte Rationalisierungsbestrebungen notwendigen Umstrukturierungen im Weg, die positiv für die Betroffenen sein können – nämlich die Integration in die «normale» Wohn-, Ausbildungs- und Arbeitswelt. Im Juni 2017 beschloss der Grosse Rat zudem, die Ausgaben im Behindertenbereich um 10,6 Millionen Franken im Jahr zu kürzen.

Gespart wird insbesondere bei linearen Leistungen. So bezeichnet man die Pauschalen, die pro Tag pro KlientIn an eine Institution bezahlt werden. Um knapp zwei Prozent wurden diese gekürzt, was gemäss Rolf Birchler von Socialbern, dem Dachverband für soziale Institutionen, je nach Einrichtung schwerwiegender ausfallen kann. Konkret bedeutet das für finanziell schlechter aufgestellte Institutionen: weniger Reisen oder Freizeitangebote, weniger Betreuung, Sparen bei Sachaufwänden. Weil die Institutionen in einem Wettbewerb zueinander und zu anderen Unternehmen stehen, hält die Bezeichnung «geschützter Arbeitsplatz» oft nicht mehr, was sie verspricht.

Nur noch Jobs mit Taschengeld

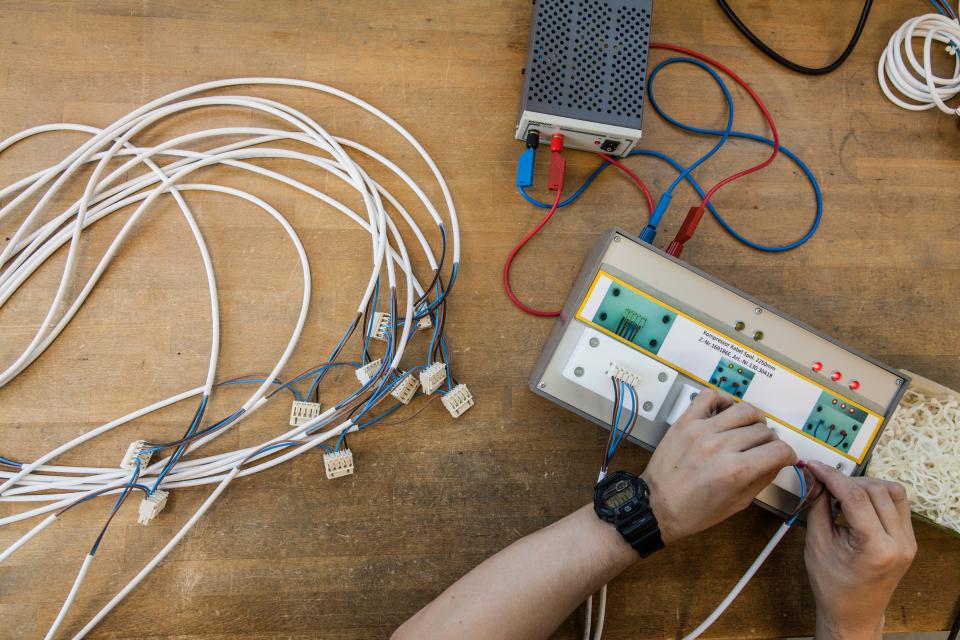

Diesem Wettbewerb ist auch die Stiftung Rossfeld in Bern ausgesetzt, eine Wohn- und Arbeitsstätte für Menschen mit körperlicher Behinderung. Sie gab Ende Oktober bekannt, dass sie eine grosse Umstrukturierung durchführen muss. Gemäss Stiftungsdirektorin Edith Bieri ist ein Mitgrund dafür, dass in der Abteilung Arbeit ein Grossauftrag gekündigt wurde: «Gerade digitale Arbeiten im Dienstleistungsbereich sind für Menschen mit körperlicher Behinderung geeignet, aber wie vielerorts zunehmend rar, weil sie automatisiert werden.» Damit begründet die Direktorin die Streichung von bis zu neun geschützten Arbeitsplätzen. Etwa zehn weitere Angestellte mit Behinderung werden in die Tagesstätte umgesiedelt und dort «beschäftigt», das heisst, sie werden nur noch ein Taschengeld verdienen.

Den Bereich Berufsbildung stellt die Stiftung komplett ein. Davon sind 21 Lehr- und Betreuungspersonen betroffen. Bieri begründet diese Massnahme mit fehlender Nachfrage auf dem Bildungsmarkt und der erfolgreichen Integration von körperbehinderten Menschen in den ersten Arbeitsmarkt. Im Gegenzug plant die Stiftung Rossfeld mit einem privaten Anbieter im Bildungssektor den Aufbau eines externen Angebots.

Für den Dachverband Agile ist die Integration in den Arbeitsmarkt bis anhin eher Wunschdenken, da passende Stellen äusserst rar sind. «Wir fordern verbindliche Verpflichtungen für Unternehmen zur Anstellung von Menschen mit Behinderung und chronischen Krankheiten», sagt Ursula Schaffner von Agile.

Das Berner Modell

Als neue Herausforderung neben dem heftigen Spardruck und der verschärften Wettbewerbssituation kommt in Bern das Modell der Subjektfinanzierung dazu. In einem Pilotprojekt leisten mehrere Institutionen und rund 350 Menschen seit längerem einen aufwendigen Beitrag zum Experiment. Das sogenannte Berner Modell will Leistungen nicht mehr direkt an Institutionen binden, sondern sieht eine individuelle Bedarfsabklärung vor. Das bedeutet, dass zukünftig Menschen mit Behinderung die Leistungen, die sie brauchen, selbstständig «einkaufen» können.

Rainer Menzel, Koleiter des Humanushauses in Rubigen bei Bern, sieht die Idee der Selbstbestimmung und Teilhabe in Form einer Subjektfinanzierung im Einklang mit den Grundsätzen seiner Institution: Menschen mit Behinderung sollen uneingeschränkt Teil der Gesellschaft werden. Der einzige Nachteil für die Institutionen sei die Ungewissheit, wie es weitergehe. Es sei unsicher, ob es sich bei diesem Modell nicht doch um eine versteckte Sparübung handle, obwohl der Grosse Rat Kostenneutralität zugesichert habe.

Rolf Birchler von Socialbern sieht in der Subjektfinanzierung Chancen wie Unsicherheiten: Können die Institutionen ihre Angestellten weiterhin finanzieren, wenn KlientInnen dank freier Wahl die Institutionen wechseln? Welche Angebote müssen angepasst werden? Es sei darüber hinaus noch unklar, wie viele Menschen mit Behinderungen, die bisher keiner Institution angegliedert waren, Anspruch auf Finanzierung anmelden könnten.

Auf neue Geldmittel ist im derzeitigen politischen Klima nicht zu hoffen. Eher noch wird am 25. November für eine Gewinnsteuersenkung für grosse Unternehmen im Kanton Bern gestimmt. Eine behindertenfeindliche Politik nennt Socialbern dies in Anbetracht der Sparmassnahmen des Kantons.