Reparaturwirtschaft: Flicken macht glücklich

Die EU will, dass bald nur noch Geräte verkauft werden, die sich reparieren lassen. Noch ist das Reparieren aber eine unrentable Herausforderung. Das liesse sich ändern.

Balz Krügel betreibt seit zwei Jahren die Reparaturwerkstatt Reparabel. Man erwartet einen zugestellten Raum mit Dreck, Öl und viel altem Zeugs und findet ein helles, aufgeräumtes, modernes Atelier. Und einen Mann in blauer Latzhose, der mehr Künstler und Tüftler als knorriger Bastler ist. Die Werkstatt liegt in der Nähe des Bucheggplatzes in Zürich. Von Mittwoch bis Samstag kann man Krügel kaputte Sachen vorbeibringen.

Ursprünglich lernte er Elektromechaniker, einen Beruf, den es nicht mehr gibt. Später holte er die Matura nach, liess sich zum Realschullehrer ausbilden und unterrichtete jahrelang. Danach machte er noch ein Studium zum Softwareingenieur. Seine Berufung fand er aber in einem Repair-Café. Solche Cafés gibt es in allen grösseren Städten. Regelmässig treffen sich Leute und flicken kaputte Dinge. Krügel merkte schnell, dass er das gut kann. Und dass ihn Reparieren glücklich macht.

Der Mann ist um die sechzig und strahlt Gelassenheit aus. Wenn er über minderwertige Geräte philosophiert, kommt er allerdings in Fahrt. Krügel zeigt einen kleinen, handlichen Smoothiemixer. Ein Grossverteiler hat ihn als Prämie an KundInnen verteilt. Das Gerät ist so billig gebaut, dass es schnell kaputtgehen muss. Reparieren lässt es sich nicht. Da werde so viel Mist verkauft, der unglaublich viele Ressourcen vernichte, sagt Krügel. Nur vom Klima zu reden, reiche nicht. Man müsse auch einen andern Umgang mit den Geräten finden.

Viele moderne Geräte sehen aus wie ein blanker Popo. Glatt und ohne Schrauben, die Gehäuse sind verklebt. Man kommt nicht an das kaputte Innenleben heran. Krügel nennt es «Füdlidesign». Er sagt, bei den Rasierapparaten sei das seltsamerweise bis heute anders. Diese lassen sich seit jeher gut öffnen und reparieren. Deshalb braucht ein Mann im Leben vielleicht drei Apparate. Nicht so bei den elektrischen Zahnbürsten, die halten nur wenige Jahre. Krügel nimmt eine zerlegte Bürste vom Gestell. Die Hülle sieht aus wie ein Dildo. Daneben liegen der kleine Motor und eine Platine, die das Gerät steuert. Nur ein Teil der Zahnbürsten lässt sich flicken. Bei einigen Modellen kann man den Akku nicht ersetzen, bei anderen bekommt man keine Ersatzteile.

Krügel stellt selber die grosse Frage: «Wie verdient man als Reparateur Geld?» Eigentlich gar nicht. Es kostet 35 Franken, damit Krügel ein defektes Gerät begutachtet. Danach weiss er, ob es sich reparieren lässt oder nicht. Deshalb nimmt er selten Geräte entgegen, die im Handel weniger als 60 Franken kosten. Es ist billiger, ein neues zu kaufen, als das alte reparieren zu lassen. Wasserkocher repariert er darum nicht. Kürzlich brachte aber jemand einen Designerwasserkocher, der teuer aussah. Krügel schaffte es nicht, ihn zu flicken: Der Wasserkocher ist so konstruiert, dass nach der Reparatur die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Es ärgert Krügel, dass selbst ein so hochwertiges Produkt nicht fürs Flicken designt ist.

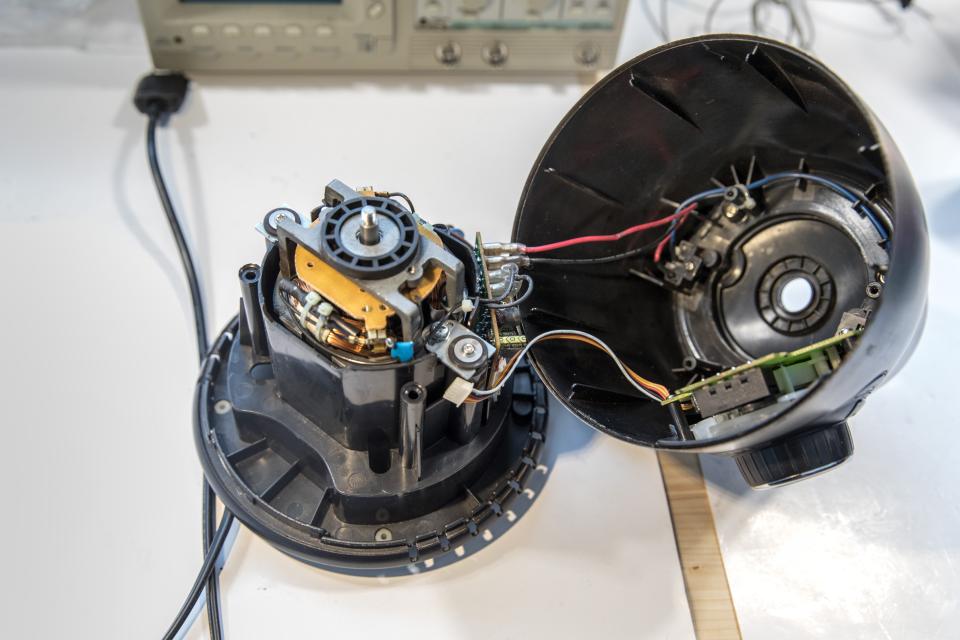

Staubsauger sind ein anderes Beispiel. Oft platzt der Beutel, der Staub gerät in den Motor und legt ihn lahm. Ersetzt Krügel den Motor, läuft das Gerät wieder viele Jahre. Für die Reparatur eines günstigen Modells verlangt er 150 Franken. Den neuen Motor muss er im Ausland bestellen, dieser kostet 95 Euro plus Zollgebühren. Wenn es rasch geht, ist der Motor in zwanzig Minuten ausgetauscht. Für den Arbeitsaufwand bleiben Krügel 40 Franken.

Manche Staubsauger lassen sich aber nicht leicht öffnen. Er erzählt von einem, dessen schickes Gehäuse mit sieben Schrauben versehen war. Diese drehte er raus, doch das Gerät liess sich trotzdem nicht öffnen. Nach langem Suchen fand er ein verstecktes Häkchen, das er aufdrücken musste. Solche Dinge liessen sich die Hersteller wohl einfallen, um den Reparateuren das Leben schwer zu machen, sinniert er. Die wollten nicht, dass geflickt werde. Die wollten neue Geräte verkaufen. Krügel sagt, eigentlich müsste er 300 Franken für die Reparatur eines Staubsaugers verlangen. Das kann er aber nicht. Niemand würde ihm das bezahlen.

Im letzten Jahr hat Krügel nur 9000 Franken verdient. Er kann sich das erlauben, weil seine Frau mehr einnimmt und sie keine Kinder haben. Das ganze System sei fundamental falsch, sagt Krügel: «Wenn die Leute, die die Elektrogeräte zusammenbauen, pro Tag fünf US-Dollar verdienen, ist es logisch, dass ich nicht vom Reparieren dieser Geräte leben kann.»

Der Kreislauflobbyist

«Können Sie reparieren, Herr Eisenriegler?» –«Nein», antwortet Sepp Eisenriegler und lacht. Man muss ihn das fragen, denn er gilt als Europas Mister Reparatur. Die «Zeit» nannte ihn einmal den «Lobbyisten mit Lötkolben». Er könnte schon lange in Rente sein, tourt aber immer noch engagiert durch die Lande. Kurz bevor die Coronakrise alles lahmlegte, referierte er in Zürich über Kreislaufwirtschaft und geplante Obsoleszenz. Vor zwanzig Jahren gründete er in Wien das Reparatur- und Servicezentrum (R.U.S.Z.). Etwa vierzig Personen arbeiten dort. Sie flicken vor allem Fernseher, Tumbler, Spül- oder Waschmaschinen. Anders als Balz Krügel gehen die R.U.S.Z.-Leute mit ihren fahrenden Werkstätten zu den KundInnen nach Hause.

«Wie alt ist Ihre Waschmaschine, Herr Eisenriegler?»

«37 Jahre. Eine Miele, das Ding funktioniert klaglos, besser als die neuen Christbäume – wie ich sie nenne. Diese neuen Wegwerfwaschmaschinen, die vollgepackt sind mit Elektronik. Die haben blinkende Lichter und Sensortasten und spielen am Ende des Waschprogramms noch eine Melodie. Das Problem dabei: Alle diese Funktionen können kaputtgehen. Und das tun sie auch. Abgesehen von allen Sollbruchstellen, die eingebaut sind.»

«Sie sprechen von der sogenannten geplanten Obsoleszenz. Werden diese Schwachstellen wirklich absichtlich eingebaut, um die Lebensdauer der Geräte zu verkürzen?»

«Klar. Zum Beispiel die Elektrolytkondensatoren bei einer bestimmten Billigwaschmaschine. Nach zwei bis drei Jahren gehen sie kaputt, immer. Es tritt stets derselbe Fehler auf. Alle Lichter flackern kurz, und dann wissen wir schon, da ist einer der Elektrolytkondensatoren kaputt. Die braucht es, um die Stromspannungen auszugleichen. Wenn einer kaputt ist, löten wir einen neuen rein. Danach funktioniert die Maschine wieder. Andere gewerbliche Reparaturdienstleister tun das aber nicht.»

«Warum nicht?»

«Weil sie lieber Neugeräte verkaufen und sich vor der Garantieleistung fürchten.»

«Sie nicht?»

«Nein. Wir leisten gute Arbeit. Und wenn eine Maschine nach der Reparatur trotzdem mal nicht funktioniert, fahren wir nochmals hin, gratis. Weil ausser uns niemand diese Maschinen repariert, gehen unzählige durch den Schredder, und es werden neue gekauft. Unser Wirtschaftssystem braucht Wachstum. Doch der Markt ist gesättigt. Also müssen die Hersteller die Nutzungsdauer der Geräte verkürzen, wenn sie Produkte verkaufen wollen.»

«Ist das mit der geplanten Obsoleszenz nicht einfach eine Verschwörungstheorie?»

«Leider nein. Ich habe das seit einer Weile schwarz auf weiss. Im Zuge eines grossen Waschmaschinentests, den wir im Auftrag einer europäischen Konsumentenschutzorganisation durchführten, fragten meine Kollegen bei den Zentralen der Elektroindustrie Hintergrundinformationen ab. Dabei landete eine brisante Tabelle in meinem E-Mail-Postfach. Da war nachzulesen, wie der Branchenvertreter des niederländischen Elektrohandels, aber auch andere Grosseinkäufer mit der Lebensdauer von Grossgeräten kalkulieren. An der Spitze der Tabelle stand die billigste Waschmaschine für 149 Euro. Gemäss der Liste ist ihre Lebensdauer auf zwei Jahre begrenzt. Auch eine Maschine, die über 700 Euro kostet, soll maximal acht Jahre funktionieren.»

Die besagte Billigwaschmaschine wird auch in der Schweiz angeboten. Man darf sie nicht namentlich nennen, weil der Hersteller wegen unlauteren Wettbewerbs klagen könnte. Sie kostet um die 400 Franken. Eine Maschine von V-Zug oder Miele kostet wesentlich mehr. Eisenriegler argumentiert, ein hochwertiges Gerät wasche zwanzig oder mehr Jahre und sei deshalb viel billiger als eine Wegwerfwaschmaschine, die man alle zwei bis vier Jahre ersetzen müsse: «Der Rohstoffaufwand für die Herstellung einer Waschmaschine ist gigantisch. 53 Prozent der negativen Umwelteinflüsse entstehen bei der Produktion und der Distribution.» Eisenriegler zitiert den «Global Resources Outlook 2019», laut dem 50 Prozent der globalen Treibhausgase durch den Abbau natürlicher Ressourcen und deren Weiterverarbeitung entstehen.

«Sehr energieeffizient kann Ihre alte Waschmaschine aber nicht sein, Herr Eisenriegler?»

Er lacht, froh, dass man ihm das Stichwort geliefert hat. «Gut», sagt er, «reden wir über die Energieeffizienzlüge. Eine neue Waschmaschine spart – egal welches Superenergiesparlabel sie trägt – nur in einem einzigen Programm wirklich Energie. Das Sparprogramm wird aber nur selten angewählt, weil dieser Waschgang eineinhalb Stunden länger dauert als die anderen Programme. Abgesehen davon verbraucht die Herstellung einer Maschine so viele Ressourcen, dass eine alte Maschine immer umweltfreundlicher ist als eine neue.»

«Wenn man nun aber doch eine neue kaufen muss, was würden Sie empfehlen?»

«Unsere Erfahrung zeigt: Was mehr kostet, hält länger. Fragen Sie, wie lange Ersatzteile verfügbar sind. Wenn das zehn bis fünfzehn Jahre der Fall ist, kann man davon ausgehen, dass ein Gerät so lange oder länger hält.»

Eisenriegler könnte noch lange darüber reden, mit welchen Tricks die KonsumentInnen verleitet werden, ständig neue Geräte zu kaufen. Viel lieber spricht er jedoch darüber, dass alles bald viel besser wird. Er war bei den Verhandlungen über die neuen EU-Richtlinien dabei und sagt, bald werde ein neues Ressourceneffizienzlabel kommen, das das Energieeffizienzlabel ergänze oder ersetze. Das neue Label soll den gesamten Lebenszyklus eines Geräts abbilden: Die voraussichtliche Gebrauchsdauer, das reparaturfreundliche Design sowie der CO2-Ausstoss bei der Herstellung werden dabei berücksichtigt. «In der Summe wird dieses Label den ökologischen Fussabdruck eines Geräts abbilden», sagt Eisenriegler. «Damit wird es einfacher, ein gutes, langlebiges Gerät auszuwählen.»

Im März hat die EU-Kommission den «Green Deal» und den neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft verabschiedet. Damit soll gegen die «geplante Obsoleszenz von Geräten angegangen» werden. Und es wird diskutiert, «ein Recht auf Reparaturen» einzuführen.

Ab 2025 soll es verboten sein, überhaupt noch Geräte zu vertreiben, die unflickbar sind und schnell kaputtgehen. Eisenriegler sagt, er sei erstaunt gewesen, wie einfach sich diese Regelungen durchbringen liessen. «Die Lobbyisten der Gerätehersteller sagten uns im Vertrauen, sie wüssten schon lange, dass es so, wie es jetzt läuft, nicht weitergehen kann.» Sie seien froh über die strengeren EU-Normen – ohne diese müssten sie sich dem Druck der Billigkonkurrenz aus Asien beugen und selber auch immer schnelllebigere Produkte anbieten.

Eisenrieglers Sorge ist nun aber eine ganz andere: Wenn in wenigen Jahre nur noch solide, reparierbare Geräte verkauft werden, werden die Fachleute fehlen, die sie auch flicken können. Er möchte deshalb sein Geschäftsmodell auch in andere Regionen tragen.

Flicken in der Wäscherei

Noch ist der Raum leer. Früher wurde hier dreckige Wäsche sortiert. Ein Mann reisst mit einem Stemmeisen den alten Linoleumboden raus. Es sieht noch sehr nach Baustelle aus. Im August soll hier das Share & Repair aufgehen, Zürichs erstes Reparaturzentrum. Jana Honegger hat das Projekt initiiert. Sie ist Künstlerin, Digitalaktivistin (siehe WOZ Nr. 43/18 ) und neu auch Präsidentin des Vereins Share & Repair.

ReparateurInnen seien Menschen, die sich gerne mit Konstruktionsdetails beschäftigten, aber nicht mit Marketing oder Kommunikation. Sie will nun ReparateurInnen und Kundschaft näher zusammenbringen. Honeggers Traum ist es, eine Klimawerkstatt zu schaffen, wo die Dinge ein zweites Leben erhalten und die Leute nachhaltig shoppen können. «Die Leute gehen doch gerne shoppen, weil es Spass macht. Der Spassfaktor ist ganz wichtig.» Heute sei es mühsam und aufwendig, jemanden zu finden, der etwas repariere. Das soll in der ehemaligen Zentralwäscherei der Stadt Zürich anders werden. Das Haus liegt nicht weit vom Bahnhof Hardbrücke entfernt, seit geraumer Zeit steht es leer. Die Stadt stellt die Räume für fünf Jahre für die Zwischennutzung zur Verfügung. Das Angebot richtet sich vor allem an junge Künstler und Tüftlerinnen.

Es herrscht ein reges Werken in der Zentralwäscherei, auch wenn wegen Corona alle nur in Kleingruppen arbeiten. Honegger hat im ersten Stock 340 Quadratmeter gemietet. Wobei «mieten» nicht das richtige Wort ist. Der Verein muss nur für die Nebenkosten aufkommen. Das sind 2700 Franken im Monat. Es gebe Platz für zehn Ateliers, sagt Honegger. Ein Brillendesigner und -flicker hat schon zugesagt. Einige NäherInnen wollen auch mitmachen. Das Projekt steht noch am Anfang. Ende April hat Honegger den Raum erst übernommen. Alles ist noch ganz frisch, sie hatte noch keine Gelegenheit, Werbung zu machen. Trotzdem helfen bereits ein Dutzend Leute mit, den Raum einzurichten. Im Moment trägt Honegger die Kosten und das Risiko mehrheitlich allein. Sie ist aber überzeugt, dass es klappt. «Es ist so viel Wille und Freude da, das muss doch einfach gehen», sagt sie und fügt hinzu: «Sonst bin ich in sechs Monaten bankrott.»

Jana Honegger hat folgendes Konzept: Die Leute bringen ihre defekten Sachen in die Zentralwäscherei. Entweder flicken sie sie selber und nutzen dazu das Repair-Café von Share & Repair. Der Verein bietet die Infrastruktur, den richtigen Leim, die passende Schraube, den Bohrer, die Nähmaschine und Beratung für diejenigen, die alleine nicht weiterkommen. Für diese Dienstleistung bezahlt man ein Entgelt von zehn Franken. Wer nicht selber reparieren will oder kann, gibt das defekte Ding ab, und Share & Repair sorgt dafür, dass es von ReparateurInnen zu marktüblichen Preisen geflickt wird.

Auch Sharely ist mit einem Gerätedepot dabei. Sharely hat ein ähnliches Konzept wie Mobility, nur dass man statt Autos Alltagsgegenstände teilt. Die Leute können eigene Geräte über die Vermietplattform ausleihen. Das ist umweltfreundlicher und praktischer, als wenn alle ihre eigenen Bohrer, Saftpressen oder Nähmaschinen anschaffen, die meistens nur herumstehen.

Der wertvolle Elektroschrott

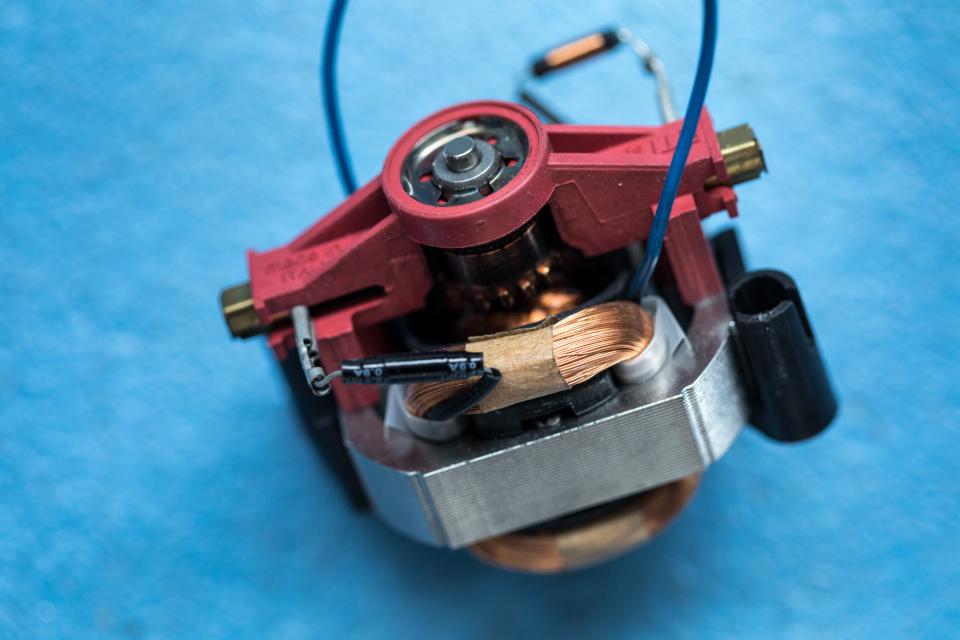

Zurück zu Balz Krügel. Er stellt einen Standmixer auf den Tisch. Der Sockel ist aus Edelstahl, der Aufsatz aus Glas. Ein edles Stück. Er öffnet den Sockel, der Motor kommt zum Vorschein. Beim Schalter, der die Geschwindigkeit regelt, ist ein wichtiger kleiner Stift aus Plastik. Wenn man den Schalter mal zu energisch dreht, bricht das Stück Plastik ab. Damit ist dieser teure Mixer nur mit sehr viel Arbeit reparierbar.

Die Vorstellung, dass bald keine Geräte mehr verkauft werden dürfen, in die absichtlich Schwachstellen eingebaut sind, gefällt Krügel. Heute investiert er viel Zeit, um an geeignete Ersatzteile heranzukommen. Zeit, die er nicht in Rechnung stellen kann. In den Recyclingbetrieben türmen sich Berge von Elektroschrott. Der Schrott birgt einen Schatz an Ersatzteilen. Nur darf Krügel da nicht ran. Es ist den ReparateurInnen verboten, aus dem Elektronikmüll der Recyclingbetriebe die Ersatzteile rauszuklauben, die sie noch gebrauchen könnten.

Für Krügel ist das ein geplantes, geschlossenes Businessmodell: Die Elektrofirmen stellen Geräte her, die relativ schnell kaputtgehen und sich nicht reparieren lassen. Diese landen bei den Recyclingfirmen, die die Wertstoffe herausholen und verkaufen. Dieser geschlossene Kreislauf lässt sich nicht durchbrechen, weil Swico ihn hütet. Swico steht für Schweizerischer Wirtschaftsverband der Informations-, Kommunikations- und Organisationstechnik. Die InformatikerInnen sind in ihm organisiert, aber auch die Gerätehersteller und -importeure. Es ist ein mächtiger Verband, der eine Branche vertritt, die jährlich vierzig Milliarden Franken Umsatz erzielt. Gleichzeitig ist er für das Recycling aller Elektrogeräte zuständig. Wer ein Gerät kauft, zahlt eine sogenannte vorgezogene Entsorgungsgebühr. Kaputte Geräte kann man deshalb kostenlos an einer der 7000 offiziellen Rücknahmestellen entsorgen.

Im letzten Jahr wurden in der Schweiz 50 000 Tonnen neue Geräte verkauft. Fast die gleiche Menge – 47 000 Tonnen – wurde rezykliert. Balz Krügel wünscht sich, dass den ReparateurInnen künftig per Gesetz Zugang zum Elektroschrott gewährt wird und sie sich mit Ersatzteilen eindecken dürfen.

Geschäftsführerin von Swico ist Judith Bellaïche, die für die Grünliberalen im Nationalrat sitzt. Sie sagt, Swico bekomme jede Woche Anfragen von Privaten oder Firmen, die Altgeräte übernehmen wollten – oft mit dem Ziel, sie ins Ausland zu verkaufen: «Es ist unsere Verpflichtung, die Geräte ordentlich zu entsorgen. Wenn sie ins Ausland gehen, können wir das nicht garantieren.» Viele Geräte, die im Recycling landeten, seien gar nicht kaputt. Sie würden entsorgt, weil die Leute ein neueres Modell gekauft hätten. Swico machte kürzlich eine Befragung und wollte von den Leuten wissen, ob die noch funktionstüchtigen Geräte in einen zweiten Kreislauf gehen sollten. «Die Mehrheit fand das eine gute Idee. Selber würden sie aber keine solchen Geräte kaufen.»

Das Anliegen der Schweizer ReparateurInnen, an die Ersatzteile zu kommen, kann Bellaïche allerdings gut verstehen: «Wir sind daran, eine Lösung für das Problem zu suchen. Es braucht aber eine systemische Lösung, die für alle gilt.» Voraussichtlich wird Swico noch dieses Jahr ein Projekt lancieren.

Ginge es nach Balz Krügel, würde das belgische Kringwinkel-System eingeführt. Ursprünglich hiessen dort Gebrauchtwarenläden Kringloopwinkel. Im flämischen Wort «Kringloop» klingt das deutsche «Kreislauf» noch an. Kringwinkel ist eine Kette von Secondhandläden ähnlich den hiesigen Brockenhäusern. Die Kringwinkel-Leute holen ab, was man nicht mehr gebrauchen kann, auch alte Geräte. Sie sortieren danach aus: Die guten Sachen gehen direkt in den Verkauf, die defekten werden repariert oder als Ersatzteillager genutzt. Nur was danach noch übrig bleibt, wird rezykliert.

Den ReparateurInnen erleichtert es die Arbeit, weil sie aus einem grossen Fundus defekter Geräte wieder funktionstüchtige bauen können. «Ein solches System bräuchte es auch in der Schweiz», sagt Krügel.

Share & Repair von Jana Honegger macht da einen guten Anfang.

Sepp Eisenriegler (Hrsg.): «Kreislaufwirtschaft in der EU. Eine Zwischenbilanz». Springer-Gabler. Wiesbaden 2020.

Sepp Eisenriegler: «Konsumtrottel. Wie uns die Konzerne austricksen und wie wir uns wehren». edition a. Wien 2016.