Pestizide: «Wer hat hier die Beweislast?»

Er plädiert dafür, in Zeiträumen von mindestens tausend Jahren zu denken – und synthetische Pestizide schlicht zu verbieten: Der Neuenburger Biologieprofessor Edward Mitchell ist keiner für den Elfenbeinturm.

Ein kleines Büro an der Uni Neuenburg: Hier arbeitet Biologieprofessor Edward Mitchell, wenn er nicht gerade im Labor, an einer Vorlesung oder in einem Moor steckt. An der Wand stapeln sich Kisten mit Torfproben, auf dem Tisch steht neben Papierstapeln ein kleiner Honigtopf: In seiner wohl bekanntesten Studie hat Mitchell Honig aus der ganzen Welt untersucht und in drei Vierteln der Proben mindestens ein hochgiftiges Neonikotinoid gefunden, oft mehrere – Insektizide, die als wesentlicher Grund für das Bienensterben gelten. Durch solche Fakten aufgerüttelt, hat der 51-Jährige die Initiative für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide mitlanciert, die im Juni an die Urne kommt.

Mitchell ist als Sohn eines Engländers und einer Romande in Schottland und der Schweiz aufgewachsen. Sein Forschungsgebiet reicht von der Bodenbiologie und der Suche nach neuen Amöbenarten über die Moorforschung und die Paläoökologie, die den Umweltbedingungen vergangener Zeiten nachgeht, bis zur forensischen Ökologie, die Spuren in der Umwelt zur Aufklärung von Verbrechen untersucht. Er schaffe es einfach nicht, sich auf nur ein Gebiet zu fokussieren, sagt der freundliche Professor.

WOZ: Edward Mitchell, Sie sind Spezialist für Amöben im Boden. Was ist an diesen winzigen Einzellern so faszinierend?

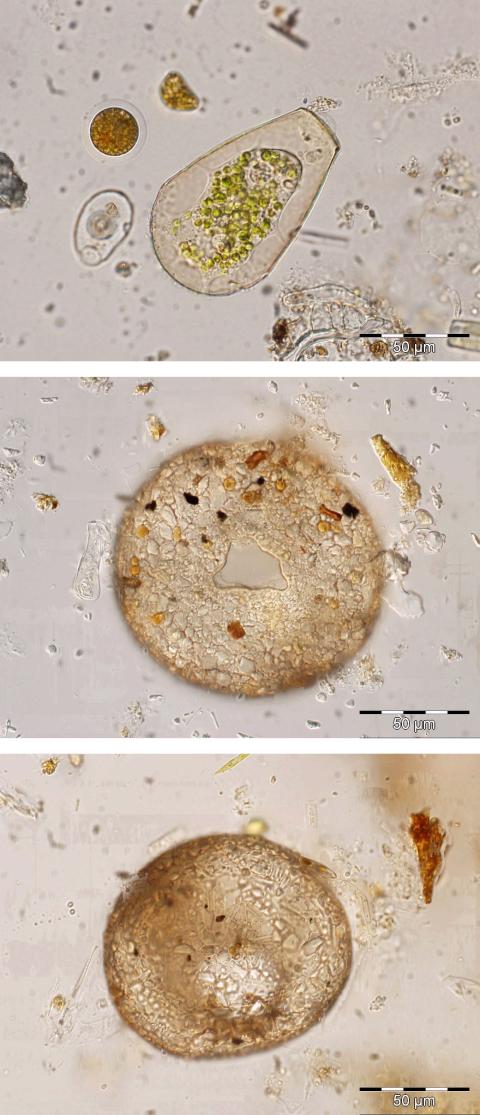

Edward Mitchell: Anfangs brauchte ich sie als Indikatoren für vergangene Umweltveränderungen. Denn die Amöben, die ich erforsche, haben eine Schale, und diese Schale bleibt wie ein Schneckenhaus lange nach ihrem Tod in Sedimenten oder Torf erhalten. Je nachdem, wie feucht oder trocken ein Ort ist, leben da andere Amöbenarten. In manchen Mooren finden sich Schalen von Amöben, die mehrere Tausend Jahre alt sind, und so lässt sich ziemlich genau sagen, wie die Umweltbedingungen in vergangenen Zeiten waren.

Sie sind also vor allem als Indikatoren interessant?

Anfangs sah ich sie einfach als Werkzeuge. Aber dann begannen sie mich zu faszinieren. Ich merkte, wie wenig wir über sie wissen und dass sie wunderschön sind. Wir haben noch keine Ahnung, wie viele Amöbenarten es gibt – nur dass die Vielfalt riesig ist.

Gibt es eine verlässliche Schätzung, wie viele es sind?

Heute sind im Ganzen zwei Millionen Arten beschrieben – Tiere, Pflanzen, Pilze, Mikroorganismen –, am meisten kennen wir bei den Insekten. Aber je kleiner ein Organismus, desto schwieriger ist es, die Art zu erfassen. Man schätzt, dass es allein von Nematoden, winzigen Würmern, die im Boden oder im Wasser leben, eine Million Arten gibt. Seit dem Beginn der Zivilisationen haben wir eine sehr enge Beziehung zum Boden – wir bearbeiten ihn, er ernährt uns. Trotzdem wissen wir immer noch so wenig über seine Lebewesen. Aber heute haben wir die Werkzeuge, um ihn zu erforschen. Wir können DNA aus dem Boden sequenzieren und abgleichen mit Arten, die wir schon kennen. Dabei merken wir, wie viele wir nicht kennen – und wie sollen wir dann wissen, wie sich Pestizide oder landwirtschaftliche Tätigkeiten wie das Pflügen auf sie auswirken?

Brauchen wir überhaupt so viele verschiedene Bodenlebewesen?

Das weiss niemand. Viele Arten machen das Gleiche – vielleicht würde der Boden immer noch «funktionieren», wenn die Hälfte seiner Lebewesen ausgestorben wäre. Aber die Vielfalt ist eine Versicherung, da verschiedene Arten, die die gleiche Funktion erfüllen, mehr oder weniger gut an hohe Temperaturen, Trockenheit oder andere extreme Umweltbedingungen angepasst sein können. In einer Zeit von dramatischen Klimaveränderungen ist es sehr unklug, sie aufs Spiel zu setzen. Wir haben diese Vielfalt wahrscheinlich in der ganzen Menschheitsgeschichte noch nie so dringend gebraucht.

Trotzdem ist das öffentliche Interesse am Boden gering – verglichen etwa mit dem Klima.

Das stimmt leider. Ich kann das populärwissenschaftliche Buch «Dreck» von David Montgomery sehr empfehlen. Es zeigt, dass viele Zivilisationen untergingen, weil sie es nicht schafften, ihre Böden gut zu pflegen. Und jetzt machen wir die gleichen Fehler global – der reine Wahnwitz. Das Problem ist: Extremes Wetter fällt den Leuten auf, Dürren oder Waldbrände sind unübersehbar. Aber Erosion bemerkt fast niemand. Wenn man durch die Schweiz fährt, sieht man an jedem gepflügten Hang Erosionsspuren. Hier ein bisschen, dort ein bisschen – das bemerken nur Fachleute. Aber im Ganzen geht da nicht wenig verloren, und vor allem ist es der Oberboden, der fruchtbarste Teil. Wenn wir es in diesem reichen, gut organisierten Land nicht schaffen, Erosion zu verhindern, wie soll es global möglich sein?

Wir haben hier robuste Böden und kein extremes Klima, also Glück.

Das kommt noch dazu, ja. Wenn ein Land perfekt mit seinen Böden umgehen sollte, dann die Schweiz. Aber auch wir tun es nicht. Weil ich Paläoökologie studiert habe, sehe ich die Dinge langfristig: Die Bodenfruchtbarkeit sollte 1000 oder 2000 Jahre lang gleich gut bleiben – daran messe ich Nachhaltigkeit. Und davon sind wir weit entfernt. Auch hier ist das Bodenleben essenziell: Ein Boden mit vielen Organismen ist weniger erosionsanfällig. Seine Partikel halten besser zusammen, er kann mehr Kohlenstoff aufnehmen – das hilft dem Klima –, und mit mehr Kohlenstoff kann er mehr Wasser aufsaugen und ist damit dürreresistenter.

Haben Sie studiert, wie Pestizide auf Amöben wirken?

Ja, zusammen mit der Ökotoxikologin Nathalie Chèvre von der Uni Lausanne. Gesunde Amöben teilen sich, ihre Vermehrung ist also exponentiell – wie wenn sich Corona ungebremst verbreitet. Bei den Amöben zeigt sich: Sehr tiefe, sogenannt subletale Pestiziddosen töten sie zwar nicht, stören aber die Vermehrung. Das ist bei vielen Organismen ähnlich, etwa Regenwürmern oder Bienen: Pestizide verändern ihre Fortpflanzung, ihr Verhalten, ihr Immunsystem. Manche Pestizide führen dazu, dass Bienen den Heimweg zum Stock nicht mehr finden – sie sterben zwar nicht gleich, aber die Kolonie bricht trotzdem zusammen, weil der Stock so seine Arbeiterinnen verliert. Und oft sind die Abwehrkräfte geschwächt, ähnlich wie bei HIV: Man stirbt nicht an HIV, sondern an einer Krankheit, die sonst nicht tödlich wäre. Die Bienen sterben dann, weil sie von Varroamilben oder anderen Parasiten befallen sind.

Aber die Varroamilbe ist doch wirklich ein Problem?

Natürlich. Aber ohne Pestizide könnte die Biene besser damit umgehen. Die Chemikalien üben zusätzlich Druck auf einen schon geschwächten Organismus aus. Und die Varroa ist da – wir können sie nicht mehr ausrotten. Aber wir können aufhören, synthetische Pestizide zu verwenden. Sie schwächen auch uns Menschen. Das sind Moleküle, die mit Absicht so hergestellt wurden, dass sie Lebewesen töten. Sie können nicht gesund für uns sein. Wir wissen, dass sie das Krebsrisiko erhöhen. Aber es ist praktisch unmöglich zu beweisen, dass sie bei einer Person Krebs ausgelöst haben. Das Gegenteil zu beweisen, ist allerdings genauso unmöglich. Wer hat hier die Beweislast? Klar gibt es einige Tests, wenn ein neues Pestizid auf den Markt kommt, aber keine Firma erforscht die Folgen einer Langzeitbelastung mit tiefen Dosen oder Mischungen mehrerer Stoffe. Das würde sehr viel kosten und Langzeitexperimente brauchen, früher oder später auch mit Menschen. Wie soll das gehen? Sollen wir Schimpansen zwanzig Jahre lang subletalen Glyphosatmengen aussetzen? Die Firmen werden sagen, das sei viel zu teuer, das mache das Business kaputt.

Was auch stimmt.

Klar, es wäre absurd – aber wollen wir als Gesellschaft ein solches Risiko eingehen? Haben wir wirklich keine Alternativen, oder hängen wir einfach immer noch der Denkweise des 20. Jahrhunderts an, die diese Form der Produktion als Fortschritt definiert, und wer dagegen ist, will zurück in die Steinzeit? Ist das, was wir heute tun, Fortschritt? Ein Beispiel: Wir subventionieren die Zuckerproduktion. Beim Anbau von Zuckerrüben werden viele Pestizide gebraucht – klar ist diese süsse Wurzel attraktiv für Insekten. Bis vor kurzem wurde Gaucho eingesetzt, ein Pestizid, das ein für Bienen extrem giftiges Neonikotinoid enthält, um das Saatgut zu beizen. Gleichzeitig ist Zucker einer der Hauptgründe für extremes Übergewicht und Diabetes Typ 2. Zucker führt zu teuren Gesundheitsproblemen, also startet der Staat Kampagnen, damit die Leute nicht zu viel davon essen – das kostet auch wieder. Wenn wir das alles zusammen anschauen, ergibt es keinen Sinn! Wir haben ein sehr spezielles Verhältnis zu Zucker, weil wir ihn lieben. Er ist fast eine Droge. Aber er ist kein Grundnahrungsmittel – wir können gut leben ohne. Oder mit sehr wenig. Ohne sauberes Trinkwasser hingegen nicht.

Verstehen Sie Bauern, die befürchten, dass wir ohne synthetische Pestizide nicht genug zu essen haben?

Die entscheidende Frage ist: Was essen wir? Was brauchen wir wirklich? Wie gesagt, wir brauchen nicht unbedingt Zucker, und wir könnten mit viel weniger Fleisch leben. Regenwald abzuholzen oder Breitbandinsektizide zu versprühen, die das Grundwasser verschmutzen, die Biodiversität zerstören und unserer Gesundheit schaden, nur damit wir so viel Fleisch und Zucker essen können, ist einfach dumm.

Propagieren Sie Veganismus?

Nein, denn es gibt in den Bergen viele Flächen, die gar nicht anders genutzt werden können als für Tierhaltung. Das ist in Ordnung, machen wir es dort! Aber wenn wir es ernst meinen mit einem möglichst hohen Selbstversorgungsgrad, sollten wir im Flachland kein Tierfutter anbauen, sondern Nahrung für Menschen. Global wird mehr als die Hälfte der Ackerfläche für Tierfutter oder Agrotreibstoff gebraucht. Ich habe einen Kollegen im US-Bundesstaat Wisconsin, der zwischen riesigen Äckern wohnt. Plötzlich ist ihm aufgefallen: Die einzige Kultur, die hier für den direkten menschlichen Konsum wächst, ist Tabak!

Die Pestiziddebatte dreht sich fast nur um die Landwirtschaft. Warum reden wir so wenig über die Chemieindustrie, die mit Pestiziden Profit macht?

Das ist eine sehr gute Frage. Das Problem ist: Das Bundesamt für Landwirtschaft, das ja eigentlich die Anliegen der Schweizer Bevölkerung vertreten sollte, vertritt die Interessen der Chemieindustrie, also von profitorientierten Unternehmen. Deren Ziel ist nicht das Wohl der Umwelt oder der Menschen – ihr Ziel ist es, Profite zu maximieren. Ein CEO, der sich daran nicht halten würde, wäre seinen Job ziemlich schnell los. Die Chemiekonzerne interessieren sich nicht für billige Lösungen – etwa dass eine Landwirtin ihr eigenes Saatgut anbaut oder ihren Dünger selbst herstellt. Daran verdienen sie nichts. Soll Landwirtschaft, ein Wirtschaftsbereich, der so entscheidend ist für das öffentliche Wohl, in den Händen von profitorientierten Unternehmen sein? Was werden künftige Generationen über uns sagen, wenn sie verstehen, dass wir alle Infos hatten und trotzdem nicht handelten?

Ihre Initiative will einen radikalen Schnitt: Synthetische Pestizide werden verboten – genauso wie Importe, bei denen sie zum Einsatz kamen.

Wir haben schon viele Alternativen – und eine Übergangsfrist von zehn Jahren, um weitere zu finden. Und das Importverbot ist ganz wichtig: Wir können nicht unseren Bauern strenge Regeln geben und gleichzeitig Lebensmittel importieren, für die sie nicht gelten. Das wäre unfair. Gleichzeitig fördern wir so eine umweltfreundliche Landwirtschaft im Ausland, die die Lebensqualität ganzer Regionen verbessern kann.

Aber das Essen wird teurer.

Ein bisschen. Allerdings können wir nicht von Biopreisen ausgehen, denn ein Verbot von synthetischen Pestiziden bedeutet noch nicht Biolandbau: Kunstdünger und andere Hilfsstoffe bleiben erlaubt, der Ertragsunterschied wird nicht so gross sein. Entscheidend finde ich: Wir schaffen es heute nicht, unsere Bauern und Bäuerinnen zu schützen. Sie bekommen zu wenig für ihre Produkte, viele hören auf, die verbleibenden Höfe werden immer grösser und kostenintensiver. Die Suizidrate ist hoch, und die Jungen wollen nicht übernehmen, weil sie sehen, wie gestresst ihre Eltern sind. Dazu kommen die Herausforderungen der Klimaerwärmung. Ich bin überzeugt, dass unsere Initiative der bäuerlichen Arbeit Wert zurückgeben kann. Und wenn es wieder etwas mehr Arbeit in der Landwirtschaft gibt, ist das doch gut: Dann werden die Dörfer wieder lebendiger, es sind genug Menschen da, um die Schule zu erhalten, den Laden oder die Dorfbeiz wiederzueröffnen … Zu grosse Höfe sind ein Problem. Das Hofsterben läuft parallel zur Abnahme der Vögel und Schmetterlinge. Ich möchte das einmal systematisch vergleichen – vermutlich sehen die Kurven genau gleich aus.

Gleichzeitig mit Ihrer Initiative kommt im Juni auch die Trinkwasserinitiative (TWI) zur Abstimmung. Wie beurteilen Sie diese?

Sie entspringt derselben Sorge, aber die Strategie ist eine andere: Sie nutzt den finanziellen Hebel der Direktzahlungen, kein Verbot. Vermutlich würde die TWI zu einer Reduzierung von Pestiziden führen, aber die Auswirkungen sind schwieriger vorherzusagen – vielleicht werden manche Betriebe lieber auf Direktzahlungen als auf Pestizide verzichten.

Einige bäuerliche Organisationen wie Demeter Schweiz, Uniterre und die Kleinbauern-Vereinigung stimmen Ihrer Initiative zu, aber der TWI nicht.

Ja. Ich bin froh, dass sie gemerkt haben, dass unsere Initiative ihnen hilft.

Werden Sie der TWI zustimmen?

Ja. Wenn beide Initiativen durchkommen, sind die Importe ja abgedeckt. Und ich vertraue unserem Parlament, dass es die TWI bauernfreundlich umsetzen würde.

Wenige Wissenschaftler in der Schweiz engagieren sich so stark politisch wie Sie. Werden Sie dafür kritisiert?

Das kommt vor. Zum Glück bin ich nicht der Einzige. Und meine Überzeugungen beeinflussen meine Forschung nicht: Beschreibe ich eine neue Amöbenart, geht es nicht um Politik. Aber meine Studien sind von Steuergeldern bezahlt. Ich fühle mich privilegiert, Zugang zu diesem Wissen zu haben. Wenn die Chemieindustrie oder das Bundesamt für Landwirtschaft etwas Falsches behauptet, sehe ich es als meine Pflicht, das zu sagen.

Warum schweigen so viele?

Es hat damit zu tun, wie der akademische Betrieb funktioniert. Du schreibst eine Dissertation, wirst Postdoc – und immer bist du befristet angestellt. Die meisten exponieren sich nicht vor ihrer Festanstellung. Und dann häufig auch nicht mehr: Hast du so lange weggeschaut, weisst du gar vielleicht gar nicht mehr, wie du dich engagieren könntest.

Warum war es bei Ihnen anders?

Das war Zufall. Ich war mit Bodenökologie beschäftigt, und ein Student wollte zum Einfluss von Pestiziden auf das Bodenleben arbeiten. Das führte zu weiteren ähnlichen Projekten und der Zusammenarbeit mit Nathalie Chèvre. Später fragte mich die internationale Taskforce zu systemischen Pestiziden, ob ich an ihrem globalen Bericht mitarbeiten wollte, der 2015 veröffentlicht wurde. Wir durchforsteten etwa 1200 Studien, eine Riesenarbeit. Als ich im Thema drin war, irritierte mich die Kommunikation der Bundesämter und der Industrie immer mehr. Dann organisierten wir im Botanischen Garten Neuenburg eine Konferenz über Bienen. Die staatliche Forschungsanstalt Agroscope und das Bundesamt für Umwelt redeten die ganze Zeit nur über die Varroamilbe! Als wäre sie das einzige Problem für die Bienen! Mein Engagement ist auch eine Antwort darauf.