Asylpolitik: «Die Schweiz könnte vorspuren für eine Flüchtlingskonferenz»

Alberto Achermann entwirft drei Szenarien, wie sich die humanitäre Krise in und um Afghanistan entwickeln könnte. Eine internationale Lösung könne es nur mit einer Stärkung der Uno geben, sagt der Professor für Migrationsrecht.

WOZ: Alberto Achermann, in Kabul warten Tausende am Flughafen auf eine Ausreise. Innerhalb von Afghanistan gibt es mehr als drei Millionen Binnenvertriebene. Hinzu kommen die Geflüchteten in den Nachbarländern. Was ist aus Ihrer Sicht das Dringlichste, das die internationale Gemeinschaft tun kann?

Alberto Achermann: Im Moment reden wir vor allem über die Aufnahme von Flüchtlingen in Europa. Es ist klar, dass man die Personen, die man derzeit vom Flughafen in Kabul evakuieren kann, auch aufnehmen muss. Doch vor allem sollten wir an die extrem schwierige humanitäre Situation in Afghanistan denken: Die Binnenvertriebenen dort leiden an Hunger und an schweren gesundheitlichen Mängeln. Diese Menschen wurden nicht erst in den letzten Tagen vertrieben, sondern wegen längerer kriegerischer Auseinandersetzungen. Ihnen muss zuerst geholfen werden.

Eine breit unterstützte Petition fordert, dass die Schweiz 10 000 Geflüchtete aus Afghanistan evakuiert.

Die blosse Zahl eines Kontingents mit 10 000 Plätzen genügt mir als Konzept noch nicht. Nehmen wir die Personen auf, die am meisten gefährdet sind? Oder die, die hier Familienangehörige haben? Ich finde, wir sollten für den weiteren Verlauf der Flüchtlingskrise in Szenarien denken.

Wie könnte sich die Situation entwickeln?

Das erste Szenario besteht darin, dass die Taliban die Grenzen schliessen und niemand mehr aus dem Land hinauskommt. Das zweite ist das Gegenteil davon, nämlich ein Massenexodus. Die Geschichte zeigt, dass ein solcher Exodus meist nicht direkt während eines Krieges beginnt oder am Kriegsende, sondern erst einige Jahre später einsetzt. Drittens kann die Situation so bleiben, wie sie ist: mit konstanten Fluchtbewegungen von AfghanInnen nach Europa, besonders aus dem Iran, wo die Zukunftsaussichten für sie schlecht sind.

Spielen wir diese drei Szenarien und die politischen Handlungsmöglichkeiten durch. Was ist Ihrer Meinung nach zu tun, wenn die Taliban die Grenzen schliessen?

In diesem Fall muss die internationale Gemeinschaft die humanitäre Hilfe massiv erhöhen. Oft entsteht aus solcher Hilfe ein Dauerprovisorium, wie das beispielsweise im Südsudan der Fall ist. Auch in Syrien oder im Kongo gibt es immense Zahlen intern Vertriebener. Dabei wird man auch mit einem Regime kooperieren müssen, das für viele nicht eben das sympathischste ist. Ich war erstaunt, dass Aussenminister Ignazio Cassis sagte, nicht mit den Taliban reden zu wollen, weil das keine Regierung sei. Selbstverständlich muss man mit den Taliban reden, um Hilfe leisten zu können. Die Schweiz spricht immer mit allen Konfliktparteien.

Angenommen, es gibt eine grosse Fluchtbewegung: Wie kann möglichst schnell geholfen werden?

Wenn sich ein solcher Exodus abzeichnet, gibt es darauf nur eine Antwort: eine internationale Flüchtlingskonferenz, bei der die Schutzsuchenden nach einem fairen Schlüssel auf die Staaten verteilt werden. Eine solche Konferenz kann schon jetzt von der Uno vorbereitet werden. Es wird dann die Aufgabe des Uno-Flüchtlingswerks UNHCR sein, die notwendige Zahl von Resettlement-Plätzen für Flüchtlinge zu definieren. Selbst wenn es sich dabei um eine Million Menschen handeln würde, ist das keine Riesenhürde, sofern sie weltweit Aufnahme finden.

Gibt es ein historisches Vorbild für eine solche Konferenz?

Das Paradebeispiel ist der Exodus aus Vietnam in den Siebzigern, als die sogenannten «boat people» flüchteten. Er begann erst drei Jahre nach der Niederlage der USA. Damals wurden zwei Konferenzen abgehalten, um die Länder in der Region zu unterstützen, die hohe Flüchtlingszahlen hatten. Mit einem klugen Plan erhielten vier, fünf Millionen Menschen weltweit Schutz. Als es ein ordentliches Ausreiseprogramm gab, ging die Zahl der spontan ausreisenden Flüchtlinge stark zurück. Wenn der politische Wille da ist, lässt sich eine Flüchtlingskrise also bewältigen. Die heutige Situation in Afghanistan ist vergleichbar, der Westen steht nach den kriegerischen Auseinandersetzungen erneut in einer besonderen Verantwortung.

Ist eine solche Konferenz angesichts der derzeitigen Schwäche der Uno überhaupt denkbar?

Zumindest ist eine Erkenntnis aus den Fluchtbewegungen von 2015, dass man das UNHCR nicht marginalisieren sollte. Zum syrischen Bürgerkrieg gab es damals keine internationale Flüchtlingskonferenz. Das UNHCR war geschwächt. Die EU sagte, ihr könnt euch um die Flüchtlinge in Afrika kümmern, in Europa schauen wir. Doch bekanntlich waren längst nicht alle europäischen Staaten zu einer Aufnahme bereit.

Was passiert im dritten Szenario: Wenn die Situation so bleibt, wie sie ist?

In diesem Fall wird in der Schweiz die individuelle Prüfung von Asylgesuchen weitergehen. Es ist schon seit 2015 absehbar, dass die AfghanInnen zur grössten Flüchtlingsgruppe werden. Klar ist angesichts der fehlenden Sicherheit und Ordnung, dass nach Afghanistan keine Rückführungen mehr stattfinden können. Es ist ein ganz trübes Kapitel der Asylpolitik einzelner europäischer Staaten, dass sie noch bis vor wenigen Wochen auf Rückschiebeflüge nach Afghanistan pochten.

Das Hauptproblem besteht allerdings darin, dass die AfghanInnen gar kein Asylgesuch stellen können, sofern sie es nicht nach Europa schaffen.

Eine praktische Möglichkeit wäre, dass die Schweiz humanitäre Visa vergibt, um den Familiennachzug zu ermöglichen. Bei den Geflüchteten aus Syrien hat der Bund hier eine relativ grosszügige Aktion durchgeführt. In der jetzigen Situation zeigt sich, wie falsch es war, das Botschaftsasyl abzuschaffen. Man sollte es mit Auflagen wieder einführen, damit die Schweiz als einzelner Staat nicht überfordert wird: dass es zum Beispiel nur von Menschen in Anspruch genommen werden kann, die einen Bezug zur Schweiz haben.

Die SP und die Grünen fordern, dass die rund 11 500 AfghanInnen in der Schweiz, die nur vorläufig aufgenommen sind, definitiv hierbleiben dürfen. Wäre es rechtlich möglich, ihre Asylgesuche nochmals zu prüfen?

Das ist eine sehr interessante Frage. Bei einer drastischen Änderung der Situation im Heimatland kann man tatsächlich ein neues Gesuch einreichen, das ist aber wieder eine Einzelfallprüfung. Personen, die von den Taliban bedroht sind, oder Frauen, die sich feministisch engagiert haben, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Damit wird auch der Familiennachzug einfacher, wobei dieser nur die Kernfamilie betrifft, also EhegattInnen oder Kinder.

Was wäre angesichts der drei Szenarien Ihre dringendste Empfehlung an die offizielle Schweiz?

Neben dem Einsatz für die humanitäre Hilfe könnte sie sicher eine aktive Rolle beim Vorspuren einer allfälligen Flüchtlingskonferenz spielen. In diesem Zusammenhang ergibt es dann auch Sinn, ein grosszügiges Kontingent für Flüchtlinge anzubieten, damit die anderen Staaten mitmachen. Der Anstoss für eine solche Konferenz muss aber von der Uno kommen.

Die Afghanistankrise fällt in eine Zeit, in der die EU ihre Grenzen weiter dichtmachen will. Diskutiert wird ein Asylpakt, wonach Gesuche nur noch an der Grenze geprüft werden sollen.

Ich verfolge die Asylpolitik seit vierzig Jahren sehr eng. Solche Lagerideen wurden immer wieder diskutiert, doch sie sind vollkommen unrealistisch. Die Menschen werden immer einen Weg finden, nach Europa zu gelangen. Ich war entsetzt, dass die EU-Kommission Vorschläge macht, die für jeden mittelmässig bewanderten Asylrechtler offenkundig scheitern werden: Welches Land will schon solche Lager für die EU betreiben?

Auch wenn die Pläne scheitern, schafft die EU-Grenzschutzagentur Frontex Fakten. Etwa mit illegalen Pushbacks in der Ägäis, also mit Rückschaffungen ohne Prüfung eines Asylgesuchs. Wird das Asylrecht zunehmend ausgehöhlt?

Die Pushbacks sind kein neues Phänomen, es hat sie schon immer gegeben, etwa unter dem früheren italienischen Staatschef Silvio Berlusconi nach Libyen. Das Positive ist, dass die kritische Öffentlichkeit heute viel näher dran ist an solchen Vorgängen. Die Feststellung, dass das Asylrecht ausgehöhlt wird, möchte ich für die Schweiz hinterfragen. Manches wie die Unterbringung von Geflüchteten wurde schlechter, aber vieles wurde auch besser: In den achtziger Jahren wurden nur wenige Prozent der Asylgesuche anerkannt, heute beträgt die Schutzquote mehr als sechzig Prozent. Frauenspezifische Fluchtgründe werden berücksichtigt, es gibt ein Verwaltungsgericht für Beschwerden, auch eine Rechtsvertretung in den Verfahren.

Dennoch äussern Sie in einer Studie, die Sie diese Woche für das Kompetenzzentrum für Menschenrechte vorgestellt haben, Kritik an der Qualität der neuen Asylverfahren.

Wir haben in dieser Studie in erster Linie darauf hingewiesen, dass schnelle Verfahren mit hoher zeitlicher Dringlichkeit zu Fehlern führen können. Wir konnten dies anhand einer Dossieranalyse nachweisen und haben entsprechende Empfehlungen abgegeben. Ein grosses Verbesserungspotenzial sehe ich auch bei der Unterbringung: Früher wurden die Zentren von Hilfswerken geführt, heute wartet ein Securitas am Eingang. Mehr Betreuung, weniger Sicherheit wäre besser. Dies scheint auch das Staatssekretariat für Migration erkannt zu haben.

Alberto Achermann (60) ist ein ausgewiesener Kenner der internationalen Flüchtlingspolitik. Er ist Professor für Migrationsrecht an der Universität Bern und unter anderem Mitorganisator der Schweizer Menschenrechtstage. Bis Ende 2019 war er Präsident der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter.

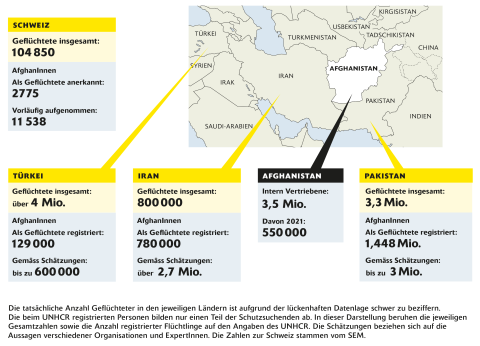

Türkei: Eine Mauer an der Grenze

Die Türkei beherbergt mit über 4 Millionen Menschen weltweit am meisten Geflüchtete. Etwa 3,6 Millionen kommen aus Syrien, die zweitgrösste Gruppe stellen die AfghanInnen dar. Vom Uno-Hochkommissariat für Flüchtlinge (UNHCR) sind rund 129 000 registriert, aber andere ExpertInnen gehen davon aus, dass es insgesamt bis zu 600 000 sein könnten. Die meisten befinden sich also illegalisiert in der Türkei.

Weil die Stimmung in der Bevölkerung gegenüber Geflüchteten mittlerweile gereizt ist, hat ein Sprecher des türkischen Innenministeriums eilig verlauten lassen, dass der Machtwechsel in Kabul nicht bedeute, dass flüchtende AfghanInnen ins Land einreisen könnten. Mit finanzieller Unterstützung der EU lässt die Regierung an der Grenze zum Iran eine Mauer bauen; die Arbeiten an Sicherheitstürmen und Flutlichtanlagen seien bereits zu neunzig Prozent abgeschlossen, hiess es aus dem Ministerium.

Währenddessen nimmt die Frustration über Europa zu. Das Land werde weder Grenzwächter noch Flüchtlingslager der EU sein, hiess es aus dem Aussenministerium, nachdem der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz die Türkei als für AfghanInnen «geeigneteren Ort» bezeichnet hatte. «Die Türkei hat keinerlei Verpflichtung, ein sicherer Hafen für afghanische Flüchtlinge zu sein», sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan. Auch Teile der Opposition hetzen regelmässig gegen Geflüchtete, um Stimmung gegen die Regierungspartei AKP zu machen.

Seit Jahren bemüht sich die Regierung um einen direkten Dialog mit den Taliban. Bis vor kurzem bereitete sie den diplomatischen Versuch vor, zwischen den Taliban und westlichen Regierungen zu vermitteln. Auch wollte sie eine Mission zur Bewachung und zum Betrieb des internationalen Flughafens von Kabul nach dem Rückzug der Nato-Streitkräfte übernehmen. Die Blitzübernahme durch die Taliban hat dazu geführt, dass diese Pläne fallen gelassen wurden; bereits hat die türkische Regierung aber angeboten, die Taliban zu unterstützen, sofern diese Hilfe anfordern sollten. Auch Präsident Erdogan hat signalisiert, sich persönlich mit Talibanführern treffen zu wollen.

Cigdem Akyol

Iran: «Pufferzone» eingerichtet

Rund 780 000 AfghanInnen lebten Ende 2020 gemäss UNHCR als registrierte Flüchtlinge im Iran. Das Uno-Hilfswerk geht aber von über 2 Millionen weiteren AfghanInnen aus, die sich in der Islamischen Republik aufhalten, teils seit Generationen und oft ohne Papiere. Zur ersten grossen Migrationsbewegung kam es 1979 nach der sowjetischen Invasion in Afghanistan. Der Grossteil der seither angekommenen AfghanInnen lebt in den Städten, die meisten in der Hauptstadt Teheran.

Die Aufnahme zusätzlicher Flüchtender will das Regime tunlichst vermeiden. Gemäss Medienberichten sind in drei Grenzprovinzen vorläufige Unterkünfte für Geflüchtete eingerichtet worden – in sogenannten Pufferzonen. Dort sollen die Menschen Zuflucht erhalten, bis sich die Situation im Nachbarland beruhigt habe. Auch das Militär sei im Einsatz. Neben der Coronapandemie ächzt das Land unter einer anhaltenden Wirtschaftskrise. AfghanInnen, die derzeit in den Iran einreisten, würden wieder abgeschoben, «sobald sich die Bedingungen verbessern», sagte Hossein Ghassemi, Chef für Grenzangelegenheiten des Innenministeriums.

Das Regime in Teheran und die Taliban haben eine wechselhafte Geschichte: Nach einem Terroranschlag durch die Taliban auf ein iranisches Konsulat in Afghanistan kam es 1998 fast zu einem Einmarsch. Doch aus strategischen, ideologischen und wirtschaftlichen Gründen folgte später eine Annäherung. So beherbergt der Iran bis heute auch Talibanführer. Aus Sicht der iranischen Regierung hat der jüngste Machtwechsel in Kabul mehrere Vorteile: Die Taliban haben in Afghanistan eine Regierung gestürzt, die dem Erzfeind USA hörig war, und sie könnten andere islamistische Gruppen wie den IS im Nachbarland in Schach halten. Ferner dürfte die neue Situation dazu genutzt werden, engere wirtschaftliche und politische Beziehungen zwischen den zwei Ländern aufzubauen. Der Iran sei «Nachbar und Bruder Afghanistans» und werde das Land weiterhin unterstützen, sagte Präsident Ebrahim Raisi, der erst Anfang August sein Amt angetreten hatte, nach der Machtübernahme der Taliban.

Cigdem Akyol

Zentralasien: Hilfsbereit bis abgeriegelt

Bereits Anfang Juli erreichten erste Geflüchtete – zumeist UsbekInnen und TadschikInnen aus Afghanistan, aber auch afghanische Militärs – die Grenzen zu den drei nördlichen Nachbarländern Tadschikistan, Usbekistan und Turkmenistan. Dort fallen die Reaktionen unterschiedlich aus.

Die tadschikische Regierung zeigt sich grosszügig. Sie ist bereit, bis zu 100 000 Geflüchtete aufzunehmen. Für die Infrastruktur – Zelte, Lebensmittel, medizinische Versorgung – wurden Mittel gesprochen und internationale Organisationen um Unterstützung gebeten. Aufnahmezentren gibt es in den Provinzen Chatlon und Berg-Badachschan an der Südgrenze. Humanitäre Hilfe für AfghanInnen sei eine moralische Verpflichtung, liess die Regierung verlauten: Während des Bürgerkriegs in den Neunzigern hätten viele TadschikInnen in Afghanistan Zuflucht gefunden.

Usbekistan erweist sich als zurückhaltender. Im Süden, nahe der Stadt Termiz, wurde ein Zeltlager errichtet, in dem etwa 150 Geflüchtete temporär leben. 650 afghanische Militärs sind zudem in einem nahen Covid-Zentrum untergebracht. Ansonsten versteht sich Usbekistan höchstens als Transitland, da es kein Mitglied der Genfer Flüchtlingskonvention ist. Es ist nicht auszuschliessen, dass die usbekische Regierung aus Sicherheitsüberlegungen zwar humanitäre Hilfe leistet, sich gegen aussen aber bedeckt hält. Im säkularen Land werden Geflüchtete tendenziell als potenzieller Herd religiöser Radikalisierung wahrgenommen.

Über die Lage in Turkmenistan ist wenig bekannt: Laut den staatlich kontrollierten Medien sind die Grenzübergänge zu Afghanistan nach wie vor geöffnet. Unabhängige Medien in Zentralasien berichten jedoch von abgeriegelten Grenzen – selbst für in Afghanistan lebende TurkmenInnen. Die Regierung sieht sich nicht in der Pflicht, Geflüchtete aufzunehmen, und verweist auf den neutralen Status des Landes. Eine wichtige Rolle dürften dabei aber vor allem ihre Beziehungen zu den Taliban spielen. Turkmenistans Bevölkerung ist kaum informiert über die Geschehnisse im Nachbarland, da der Konflikt medial nicht thematisiert wird.

Emilia Sulek

Pakistan: Unterstützer der Taliban

Gemäss Zahlen des UNHCR beherbergt Pakistan die grösste Anzahl Geflüchteter aus Afghanistan: Über 1,4 Millionen sind derzeit registriert. Allerdings geht das Uno-Hilfswerk selbst davon aus, dass insgesamt 3 Millionen AfghanInnen in Pakistan leben, ein sehr grosser Teil von ihnen ohne geregelten Status. Die meisten Flüchtlinge leben in Siedlungen am Rand der pakistanischen Städte. Sie haben nur begrenzten Zugang zu Gesundheitseinrichtungen und zum Bildungssystem.

Nach der Machtübernahme der Taliban will die pakistanische Regierung keine weiteren Flüchtenden aufnehmen. Laut Medienberichten wurde der wichtige Übergang beim afghanischen Grenzort Torcham geschlossen; die Taliban haben auf der afghanischen Seite den Grenzposten erobert. Die pakistanische Grenze zu Afghanistan ist indes über 2400 Kilometer lang, eine umfassende Überwachung unmöglich. Die Errichtung eines Grenzzauns ist seit Mitte der nuller Jahre in Planung, aber erst streckenweise umgesetzt.

Trotz Dementi vonseiten der Regierung ist klar, dass Pakistan die Taliban unterstützt. So war es eines der wenigen Länder, die deren erstes Regime von 1996 bis 2001 anerkannten. Afghanistan gilt als Hinterhof für den pakistanischen Konflikt mit dem Erzfeind Indien, das zu den wichtigsten Verbündeten der nun gestürzten afghanischen Regierung gehörte. Die indische Regierung hat die Taliban immer als Feinde betrachtet, weil diese die seit 1989 anhaltende islamistische und separatistische Revolte in Kaschmir unterstützt haben.

Mit dem Sieg der Taliban ist in Pakistan die Angst vor einer Annäherung Afghanistans an Indien erst einmal verflogen. Und es wird sich zeigen, wie weit das Land seinerseits auf die Taliban zugehen wird. Glaubt man Aschraf Ghani, dem abgesetzten und geflohenen afghanischen Präsidenten, sollen die Beziehungen bereits sehr eng sein: In einem Interview mit dem deutschen «Spiegel» beschuldigte er die pakistanische Regierung, «ein organisiertes Unterstützungssystem» für die Taliban zu unterhalten – einschliesslich Logistik, Finanzierung und Rekrutierung.

Cigdem Akyol