Stadt der Zukunft: Aufwachen, liebe Leute!

Was tun, wenn die Städte vom Zentrum her immer weiter nach aussen gentrifiziert werden? Ein leicht utopischer Spaziergang durch ein Quartier der Zukunft.

Es begann damit, dass immer mehr Fensterläden in unserem Quartier über Wochen oder gar Monate geschlossen blieben. Eines Tages, als ich das in der Quartierbeiz erzählte, klärte mich Harald Stilbruch auf. Es sei eben so, sagte der pensionierte Architekt, dass inzwischen auch die ans Stadtzentrum grenzenden Quartiere zunehmend von Menschen bewohnt seien, die physisch gar nicht mehr anwesend seien, und daraus entstehe dieser seltsame Glanz der Abwesenheit. «Ja, genau», mischte sich eine Physiotherapeutin ins Gespräch. Sie kenne da ein Paar, das ein ganzes Haus gekauft habe, um ihre steif gewordenen Körper nach dem anstrengenden Opernbesuch nicht nach Hause in ihre Primärvilla im benachbarten Tiefsteuerkanton zurückfahren zu müssen.

So also begann es und ging es weiter, und an irgendeinem Montag waren auch die Läden der Quartierbeiz geschlossen. Die vereinzelten Leute, die noch zu Fuss durch die Strassen gingen, waren bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr ansprechbar. Es hatte sich im Lauf der Jahre eine Umgangsform herausgebildet, die darin bestand, sich keinesfalls ausserhalb privater Räumlichkeiten in Gespräche verwickeln zu lassen.

Über die Gründe dafür kann ich nur spekulieren. Auffallend jedoch war, dass in den frühen 2030er Jahren in Lifestylemagazinen immer mehr Prominenz aus dem Showgeschäft im mehr oder weniger gleichen Stil abgelichtet wurde: Vor einer ins Unendliche laufenden Flucht einer polierten Strasse wandelt, das Mäntelchen von akkuraten Winden angeweht, eine hochgradig gelangweilte Person, in deren Gesicht jener Ausdruck aufscheint, den eine neue Generation von Anthropolog:innen als neuste Version gehobener Ignoranz bezeichnete. «Ignorence»: So wurde denn auch ein Parfüm getauft, das einem bald in allen Strassen begegnete. Ignorence, der Duft der dreissiger Jahre. Immer mehr Passant:innen sahen sich bemüssigt, sich mit diesem kühlen Duft zu versehen, dessen Originalversion sich nur sehr vermögende Menschen leisten konnten, wobei sie sich nicht selten eine leichte Erkältung zuzogen, die sich in distinguierten Hüsteleien äusserte.

Eines Tages waren die Läden des einstigen Quartierlokals plötzlich wieder offen. Nun wurde darin aber nicht mehr getrunken. Denn das Lokal, in dem wir bis in die späten Zwanziger verkehrt hatten, war nun ein Schönheitsinstitut. Der neuste Schrei bestand darin, sich den Kopf verkleinern zu lassen, inspiriert durch eine weltbekannte Persönlichkeit, deren Kopf von erstaunlicher Kleinheit war. Und hat nicht auch George, der pensionierte Yogalehrer, seit geraumer Zeit einen kleineren Kopf? Nein, fragen kann man ihn kaum, sein Mund ist wie zugenäht, und auch die Gangart, mit der er sich kontemplativ durch die Strassen hüstelt, lässt nicht auf ein Interesse an weltlichen Gesprächen schliessen.

Warum ich mich nicht schon früher gegen all das gewehrt hatte? Ja, ich muss es gestehen, und ein wenig schäme ich mich dafür: Mein Widerstand erschöpfte sich lange darin, mich darüber zu ärgern oder zu belustigen. Erst als auch mir mitgeteilt wurde, dass nun der Zeitpunkt gekommen sei, eine Wohnung in einem Quartier möglichst ausserhalb der Stadtgrenze zu suchen, wohin es inzwischen immer mehr Leute verschluckt hatte, regte sich mein Widerstand. Es sei eben immer dasselbe, sagte mir Stilbruch, als ich ihm mein langjähriges Nichtsdagegentun beichtete: Erst ab dem Moment, wo sich auch der bislang verschonte Mittelstand existenziell bedroht sehe, erfasse der Widerstand breitere Kreise und werde schlagkräftig. «Kannst du dich denn nicht mehr erinnern?», rief er aus und verwarf die Hände: «Damals, im September 2021, als die Berliner der Enteignungsinitiative zustimmten!»

Aufgeschreckt durch den kühlen Wind der Weltgeschichte, der Jahre später auch in unserem Quartier durch die Ritzen der gut geheizten Wohnungen fauchte, gingen inzwischen nun also auch höhere Fachangestellte, pensionierte Akademikerinnen und adrett betuchte Vertreter der Kreativindustrie auf die Strasse, nachdem sie die Jahre zuvor immer so gemütlich in der Quartierbeiz gesessen und das Weltgeschehen mit wohlfeilen Sprüchen kommentiert hatten – als wären sie nur Zuschauer:innen und hätten mit all dem nicht wirklich zu tun. Jetzt aber, da die Welt skandalöserweise auch unser Quartier heimsuchte und ihre Fühler schon in die Treppenhäuser streckte, sahen wir uns genötigt, aktiv zu werden.

Nun ging es also darum, dieses einst so famose Quartier – und nicht nur dieses – zurückzuerobern, wobei wir feststellen mussten, dass selbst unter uns einige mit einer subtilen Kopfverkleinerung versehen waren, was sich selbst aus kurzen Telefonaten heraushören liess, in deren Verlauf die eine oder der andere nobel hüstelte, sodass sich die Frage stellte: Lässt sich ein solches Köpflein ohne Komplikationen wieder in seine ursprüngliche Grösse zurückversetzen?

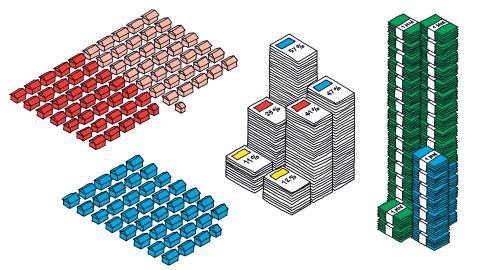

Harald Stilbruch verwarf die Hände: «Konzentrieren wir uns auf das Wesentliche – und zwar darauf, dass die Wohnungsnot gewollt ist.» Mit grossen Gesten malte er seine Theorie an die Wandtafel in seinem Wohnatelier: «Nun gibt es ja Leute, die behaupten, Wohnungsnot sei die logische Folge davon, dass Bauland bei stetiger Nachfrage nicht beliebig vermehrt werden könne. Was halten wir dem entgegen?» Betreten starrten wir auf die Wand, derweil Stilbruch erneut die Hände verwarf: «Aufwachen, meine Lieben! Die Antwort ist einfach: Da Boden nicht vermehrbar ist, müsste er allen gehören – wie die Luft! Seine private Verwertung ist nichts anderes als ein uralter Widerspruch, der höchstens dadurch ein wenig entschärft wird, indem da und dort etwas reguliert oder sozialer Wohnungsbau betrieben wird.» Was aber, so Stilbruch weiter, «wenn börsenkotierte globale Immobilienfonds die Bodenpreise derart explodieren lassen, dass viele Immobilien sich völlig von der übrigen wirtschaftlichen Realität abgelöst haben? Was, wenn immer noch mehr Mieter:innen, und darunter zunehmend auch besser verdienende, ihre Mieten nicht mehr bezahlen können? Ja, genau: Dann bekommen diese Immobilienfonds Probleme – indem sie ihre eigene Existenzgrundlage zerstören!»

Und tatsächlich: Die Boden- und Mietpreise waren die Jahre darauf derart in die Höhe geschossen, dass sogar ein ehemaliges Mitglied der Stadtregierung Angst kriegte, demnächst obdachlos zu werden. Das war der Moment, als selbst bürgerliche Politiker:innen für ein Ja zur endlich auch hier zur Abstimmung gekommenen Enteignungsinitiative votierten. Zwar warnte die noch immer regierungsbeteiligte Sozialdemokratische Partei – wie ihre Schwesterpartei in den frühen Zwanzigern in Berlin – vor den wirtschaftlichen Folgen. Doch die Stimmberechtigten, zu denen inzwischen auch Einwohner:innen ohne Schweizer Pass gehörten, liessen sich nicht von einem klaren Ja abhalten.

Jetzt sitzen wir wieder in unserer Beiz, und auch unser alter Wirt kommt ab und zu auf einen Schluck und hebt das Glas auf die Renaissance unseres Quartiers. Und hat dessen Verlotterung nicht einen gewissen Charme? Ja, und es wohnen hier nun auch immer mehr ganz unterschiedliche Leute, die bis vor wenigen Jahren nicht einmal mehr in den einst so verpönten Aussenquartieren eine Wohnung fanden. Wildwuchs überall, gepaart mit einer gewissen Nonchalance – und überall Citoyennes und Citoyens, die sich für die Belange des Quartiers interessieren!

Und Stilbruch? Schwärmt von der wiedererwachten Urbanität, wobei er oft und gerne Roland Barthes’ «Raum in Erwartung» zitiert. Darin liege vielleicht so etwas wie die «erotische Dimension», in diesem «Miteinander unter Unbekannten», der Unvorhersehbarkeit der Begegnungen. «Die Sensation einer Stadt ist nicht der Eiffelturm, sondern der Alltag!», ruft er gelegentlich aus, und wir feiern bis in die Morgenstunden.

Dieser Text ist inspiriert von Gesprächen mit dem Zürcher Architekten und Stadtforscher Ernst Hubeli, von dem unlängst ein Buch zum Thema erschienen ist:

Ernst Hubeli: «Die neue Krise der Städte. Zur Wohnungsfrage im 21. Jahrhundert». Rotpunktverlag. Zürich 2020. 190 Seiten. 20 Franken.