Literatur: Feldforschung in der französischen Provinz

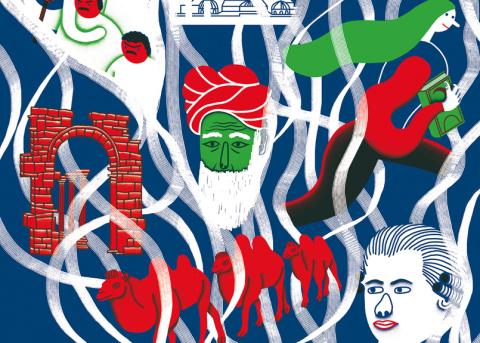

«Das Jahresbankett der Totengräber» von Mathias Énard ist ein globales Epos – erzählt auf engstem geografischem Raum.

Mathias Énard ist ein literarischer Tausendsassa. Der 1972 im westfranzösischen Niort geborene Autor ist gesegnet mit stupender Bildung, politischem Bewusstsein und überbordender Erzählfreude. Dies bewies er bereits in den Romanen «Zone» (2010) und «Kompass» (2016). Jetzt verblüfft der Kosmopolit, der in Paris Arabisch und Persisch studiert, viele Jahre in Damaskus, Beirut und Teheran verbracht hat und seit rund zwanzig Jahren meist in Barcelona lebt und lehrt, mit einem Mordsroman.

Angesiedelt ist «Das Jahresbankett der Totengräber» im französischen Departement Deux-Sèvres, der Region seiner Herkunft. Énard verknüpft profunde Kenntnis seiner Heimat mit universalem Wissen. Sprachmächtig schlägt er Purzelbäume vom prekären Landleben unter der EU-Agrarpolitik über brutale Polizeieinsätze gegen Umweltaktivist:innen und historische Episoden über die seit Jahrhunderten blutgetränkte Erde zwischen Poitiers und La Rochelle bis hin zu fabulierten Szenen wie dem Bankett der Totengräber.

«Isoliert wie Malinowski im Pazifik»

Am Anfang (und am Ende) steht eine Art Feldtagebuch des jungen Ethnologiedoktoranden David Mazon. Dieser möchte ein paar Hundert Kilometer südwestlich von Paris realisieren, was sein Vorbild und Ahnherr der modernen Feldforschung, Bronislaw Malinowski, im Westpazifik versucht hatte: Aufklärung über die Lebensbedingungen und -formen der Landbevölkerung. Diese kommt Mazon zuerst so fremd vor wie Indigene im Pazifik. Eingemietet in eine kalte Klause bei Bauersleuten, lernt er die Dorfstrukturen kennen mit dem jovialen Bürgermeister (und Totengräber), dem Wirt des Anglercafés, dem Metzger, einem Aussteigerkünstler und der Gemüsegärtnerin Lucie, die als «Verrückte» eingeführt wird. Das unbeholfene Grossstadtkind fühlt sich rasch einsam und gelangweilt und vermisst seine Pariser Gefährtin Lara: «Ich bin so isoliert wie Malinowski im Pazifik, denn Entfernung bedeutet einfach, dass man das, was man will, nicht in dem Augenblick bekommen kann, in dem man es haben möchte, ob es zwei Stunden, zwei Tage oder zwei Monate entfernt ist, spielt keine Rolle.»

Doch bald legt David die «Maske der Andersartigkeit» ab. Überwältigt von der «grossen Schönheit und der gewaltigen Traurigkeit dieser Gegend», hakt er sich in den Dörfern und den Sumpfgebieten fest, befragt die «Eingeborenen» und erfährt Lebensgeschichten von grosser Grausamkeit oder kruder Komik und ergänzt diese mit Abschweifungen in die Geschichte der Römer, der Religionskriege und der Zeit Napoleons. Am Ende, so viel sei verraten, lässt David Studium und Lara sausen und verbindet sich mit der Umweltaktivistin Lucie. Gemeinsam wollen sie eine Bioobstkultur aufbauen – trotz der Prügel für Lucie von der Polizei und der Knüppel, die die Agrarbürokratie dem Neolandwirt David zwischen die Beine wirft.

Als Wildschwein wiedergeboren

Zwischen den zwei Tagebuchkapiteln entfaltet Énard seinen ganzen Erzählfuror, mal politisch, mal sarkastisch, mal poetisch. Um seinen weltläufigen Roman zu schreiben, genügen ihm ein paar Dutzend Quadratkilometer in einem «abgehängten» Landstrich Frankreichs. Das gelingt dank seiner Sprachkraft: Énard organisiert die Stofffülle magistral und variiert Stil und Tempo.

Für seine Figuren übernimmt er die buddhistische Lehre der Wiedergeburt und dichtet ihnen grossartige Erzählungen an. Von jeder Figur erfahren wir, wohin sie das Lebensrad nach dem Tod geworfen hat oder welche Reinkarnationen der aktuellen vorausgegangen sind. Das klingt im Fall des letzten Priesters im Dorf so: «Abbé Largeau (…) wusste natürlich nicht, dass er als Wildschwein wiedergeboren würde, und ebenso wenig wusste er, dass er davor ein Frosch, ein Rabe, ein Fährmann und vieles andere gewesen war; er glaubte ans Paradies und an die Hölle. (…) Doch man weiss nicht, ob der alte Pfarrer wirklich von der Existenz des Paradieses und der Hölle überzeugt war oder ob er sie als gegeben hinnahm (…), denn aus der unbestimmten Angst vor dem göttlichen Zorn hatte er den Verstand seit seiner Kindheit für den Glauben aufgegeben.»

Die Mitte des Romans bildet das titelgebende «Jahresbankett der Totengräber»: Einmal jährlich setzen die Grabschaufler ihr Amt aus und treffen sich zu einem zwei Tage dauernden Gelage. In die Schilderung des Fressens und Saufens verwebt der Autor ein verlockendes Inventar kulinarischer Köstlichkeiten aus Frankreichs Küchen und würzt das masslose Schlemmen mit Ansprachen der Angehörigen der Bruderschaft: Das burlesk-groteske Furioso erinnert sowohl an François Rabelais’ Romanzyklus «Gargantua und Pantagruel» als auch an Marco Ferreris Film «La Grande Bouffe».

Unmittelbar auf das gigantische Bankett folgt dann im Buch eine Miniatur, die den Atem stocken lässt. Ausgehend von der Legende von Sankt Nikolaus, der drei von einem skrupellosen Schlachter ermordete Kinder rächt und sie auferstehen lässt, schildert Énard, wie 1951 eine jüdische Mutter dorthin zurückkehrt, wo ihre 1944 versteckten Kinder von Nazischergen umgebracht wurden. Knapp, nüchtern und doch herzzerreissend berichtet, lohnen allein diese fünf Seiten beklemmender Prosa die Lektüre dieses Romanschwergewichts.

Der Autor und seine beiden Übersetzer:innen sind am Donnerstag, 28. Oktober 2021, um 18.30 Uhr in der Librairie Bostryche in Biel zu Gast.

Mathias Enard: Das Jahresbankett der Totengräber. Roman. Aus dem Französischen von Holger Fock und Sabine Müller. Hanser Verlag. Berlin 2021. 480 Seiten. 40 Franken