BVG-Reform: Trauerspiel in drei Akten

4,6 Millionen Schweizer:innen sind in der zweiten Säule mehr oder weniger schlecht versichert. Ihre Rentenaussichten haben sich im vergangenen Jahrzehnt verdüstert. Und die bevorstehende BVG-Reform? Verwaltet bloss diesen Niedergang.

Auf dem Papier ist das Rentner:innenleben für alle lustig und sorgenfrei. Wer in der Schweiz nach einem langen Arbeitsleben in den Ruhestand geht, stützt sich auf zwei obligatorische Säulen und eine freiwillige: Die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) soll laut Verfassung die Existenz sichern, die Pensionskasse die Weiterführung des gewohnten Lebensstils ermöglichen – und die dritte, private Säule die eine oder andere Extravaganz erlauben, vielleicht eine Weltreise, einen Sprachaufenthalt auf Java oder die Einkehr in einen indischen Aschram.

Es läuft auf weitere Rentensenkungen für fast alle hinaus.

Vermögende leben dieses Märchen. Oft geniessen sie das arbeitsbefreite Leben schon lange vor dem vollendeten 65. Altersjahr. Für die meisten Arbeiter:innen dagegen war und ist dieses Versprechen bloss eine Illusion: Die AHV reicht nicht für die Existenzsicherung, die Pensionskassenrenten sanken in den vergangenen zwanzig Jahren um zwanzig Prozent. Viele, die demnächst in den Ruhestand gehen, werden den Gürtel enger schnallen müssen. Das liegt auch am tief sitzenden Glauben, dem die Mehrheit der Schweizer:innen anhängen, indem sie bei der Verwaltung der zwangsgesparten Gelder auf die Privatwirtschaft vertrauen. Jetzt bekommen sie die Quittung.

1. Akt: Die Anfänge

Die AHV trat erst 1948 in Kraft – in Deutschland führte Reichskanzler Otto von Bismarck unter dem Druck der erstarkenden Arbeiterbewegung bereits 1889 ein ähnliches System ein. Erste pensionskassenähnliche Werke gab es hierzulande hingegen bereits Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Industrialisierung und die von ihr ausgelöste Zerstörung grossfamiliärer Strukturen beförderten die Altersarmut. Wer nicht mehr arbeiten konnte, stand ohne Einkommen und soziales Netz da. Hilfsvereine versuchten, die Not zu lindern, indem sie bei Krankheiten und Unfällen Unterstützung gewährten. Einige verantwortungsbewusste Patrons richteten zudem Betriebskassen ein. Die ersten eigentlichen Altersrenten erhielten Schweizer Beamte: 1803 die Landjäger in Bern, ab 1811 die Lehrkräfte in der Waadt und ab 1831 Lehrer und Polizisten in Basel-Stadt.

In den 1920er Jahren schaltete sich auch der Bundesrat in die Thematik ein. Er trat an die Lebensversicherer heran und fragte, ob sie bereit wären, eine Basisrentenversicherung zu verwalten. Wie den Protokollen von damals zu entnehmen ist, hatten die Versicherungen jedoch kein Interesse und konzentrierten sich auf die Entwicklung der beruflichen und individuellen Vorsorge. Man könnte es auch so formulieren: Eine starke AHV schränkt die Geschäfte der Finanzindustrie ein, eine schwache AHV öffnet Märkte für die Zusatzvorsorge. Auch die Stimmbevölkerung brauchte Zeit. Noch 1931 lehnte sie die Einführung einer staatlichen Altersvorsorge ab.

2. Akt: Das Obligatorium

Das Geschäft mit der privaten Vorsorge entwickelte sich prächtig, als Versicherungsbeiträge von Steuern befreit wurden. 1925 zählte man in der Schweiz bereits 1200 private Rentenkassen und 262 000 Versicherte, wobei diese Vorsorge noch weitgehend einer privilegierten Schicht von Beamten sowie Bank- und Versicherungsangestellten vorbehalten war. Das änderte sich erst im Lauf der Jahrzehnte. 1978 verwalteten 17 000 Kassen die Guthaben von 1,6 Millionen Arbeiter:innen. 1987, kurz nach der Einführung der obligatorischen beruflichen Vorsorge (gemäss BVG), waren es bereits 3,2 Millionen Versicherte.

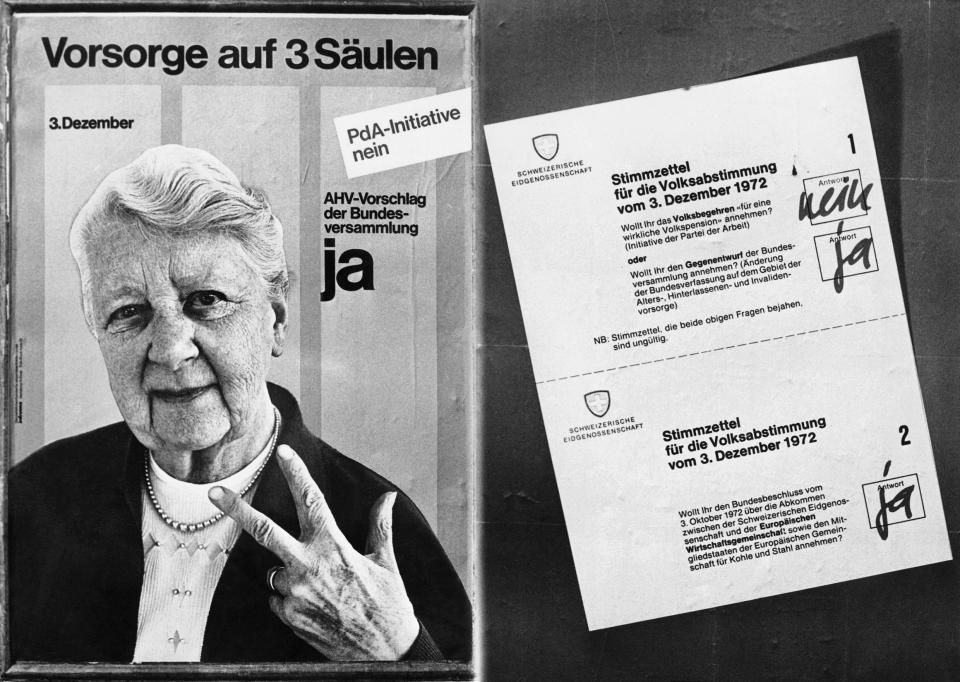

Beschlossen wurde das Dreisäulenprinzip – AHV, Pensionskasse, private Vorsorge – 1972 an der Urne, umgesetzt allerdings erst 1985. Für Vollzeit Arbeitende hatte das Zwangssparen auf den ersten Blick grosse Vorteile: Das angesparte Kapital musste mit mindestens 4 Prozent verzinst werden, der Umwandlungssatz, der die jährliche Rente definiert, betrug 7,2 Prozent. Unter diesen Voraussetzungen würde die zweite Säule deutlich höhere Renten als die AHV abwerfen und das Ideal vom sorgenfreien Alter erfüllen. Doch die heutigen Probleme des BVG waren bereits damals im patriarchalen System angelegt: Es war auf Männer ausgerichtet, die Vollzeit arbeiten und ein Leben lang in derselben Firma bleiben. Man ging davon aus, dass Männer ihre Ehefrauen mitversorgten. Allerdings mussten sie im Scheidungsfall ihr Vorsorgekapital nicht mit ihrer Partnerin teilen. Ausserdem gab es die «goldenen Fesseln»: Bei einem Stellenwechsel galt nicht die volle Freizügigkeit – wer wechselte, verlor einen Teil seines angesparten Kapitals. Teilzeit arbeitende Mütter oder Alleinerziehende kamen in dieser Welt nicht vor.

3. Akt: Reformversuche

Die gröbsten Fehler in der beruflichen Vorsorge wurden in den neunziger Jahren behoben, indem etwa das Ehegattensplitting und die volle Freizügigkeit eingeführt wurden. Im Scheidungsfall muss der Mann seither das Pensionskassenkapital mit der Frau teilen, und wer die Stelle wechselt, kann sein gesamtes Altersguthaben mitnehmen. Dass die Versprechungen der beruflichen Vorsorge zu optimistisch waren, indem sie gesellschaftliche Entwicklungen hin zu Teilzeitarbeit und neue Beziehungsformen ignorierten, war absehbar.

2005 wurde der Umwandlungssatz von 7,2 auf 6,8 Prozent gesenkt. Alle weiteren Senkungen scheiterten an der Urne, zuletzt 2017 beim Versuch, AHV und BVG gemeinsam zu reformieren. Die Vorlage hätte die Renten auf mindestens ein Jahrzehnt hinaus stabilisiert, die AHV-Renten leicht erhöht, dafür den Umwandlungssatz im BVG gesenkt – und das Frauenrentenalter bei 65 Jahren festgesetzt, wobei dieser bittere Schritt bei diesem Vorschlag rentenmässig für alle fast noch vollständig kompensiert worden wäre. Doch SVP und FDP (und ein Teil der Linken wegen des höheren Frauenrentenalters) bekämpften die Reform – und versprachen, sie hätten rasch angemessenere Lösungen zur Hand. Und so sagte in diesem Herbst nun also die Stimmbevölkerung Ja zur Rentenaltererhöhung der Frauen, die schon davor mit einem Drittel weniger Rente auskommen mussten, wobei rund ein Drittel von ihnen nicht einmal eine Pensionskassenrente haben. Resultat: höheres Rentenalter für Frauen, tiefere Renten für alle – und die Frauen bezahlen, ohne angemessene Kompensationen zu erhalten.

Die Befürworter:innen der Vorlage versprachen, die Rentenlücke der Frauen in der BVG-Reform anzugehen, die in der laufenden Dezembersession unter Dach und Fach gebracht werden soll. Davon jedoch ist seither nichts mehr zu hören. Im Kern geht es um die Senkung des Umwandlungssatzes von 6,8 auf 6 Prozent. Zunächst handelten Arbeitgeberverband und Gewerkschaften einen Kompromiss aus, der allen Versicherten einer Übergangsgeneration lebenslang die Rente um einen fixen Betrag erhöht hätte. Das allerdings lehnen die Bürgerlichen ab. Es läuft also auf weitere Rentensenkungen für fast alle hinaus.

Fazit: Das Dreisäulenprinzip funktioniert bloss noch für wenige. Helfen könnte da nur eine echte Reform, die den 1,22-Billionen-Franken-Pseudomarkt in der Hand der Finanzindustrie streng regulieren, die Verdienstmöglichkeiten der Vermögensverwalter:innen beschneiden und die AHV stärken würde. Angesichts der politischen Kräfteverhältnisse ist das wohl nicht mehr als Wunschdenken.