Juri Andruchowytsch: «Wir spielen Konzerte unter Luftalarm»

In seinem fulminanten Roman «Radio Nacht» erzählt der ukrainische Schriftsteller Juri Andruchowytsch von einer Revolution in Osteuropa. Die Schweiz ist darin ein wichtiger Schauplatz. Ein Gespräch über die Kultur als Widerstandsform im Krieg.

WOZ: Herr Andruchowytsch, Ihr neues Buch, «Radio Nacht», klingt vor Musik. Die Rahmenhandlung ist eine Radioshow. Die Hauptfigur Josip Rotsky ist Moderator und Rockstar. Während einer Revolution spielt er auf den Barrikaden Klavier. Ich habe nachgelesen, dass es während des Maidanaufstands in Kyjiw 2014 tatsächlich einen solchen «Piano-Extremisten» gegeben hat. Hat dieser Sie zum Buch inspiriert?

Juri Andruchowytsch: Ja, er stand tatsächlich am Anfang, weil ich sein Spiel mehrmals selbst auf dem Maidan erlebt hatte. Er zog mich in seinen Bann, weil er so geheimnisvoll war; es ging eine gewisse Magie von ihm aus: Sein Gesicht hatte er unter einer schwarzen Strumpfmaske versteckt, und niemand aus dem Kreis der Zuhörer:innen konnte sagen, wie der Mann hiess und woher er kam. Er sprach auch fast kein Wort, sass nur am Klavier und spielte. Von Zeit zu Zeit wechselte er das Instrument. Es gab mehrere Klaviere in den Strassen von Kyjiw, die damals von den Aufständischen kontrolliert wurden.

«Es wird in Russland zu Protesten kommen – aus Hunger und Not.»

Es ging um eine Revolte, während da einer seelenruhig Klavier spielte. Welche Wirkung hatte die Musik?

Es gab absolut lyrische Momente. Mal spielte er minimalistische Klaviermusik, zum Beispiel von Ludovico Einaudi, die hilft eher zu entspannen. Mal klang es aber auch sehr revolutionär, etwa wenn er die «Étude révolutionnaire» von Chopin spielte. Dass er ein sehr vielseitiger Musiker war, konnte ich sofort hören. Ich habe ihn später auch ein paarmal getroffen.

Nachdem er sich geoutet hatte?

Ja, er spielte auch Konzerte in meiner Stadt, Iwano-Frankiwsk, einige Jahre nach der Revolution. Im Unterschied zu meinem Josip ist er viel jünger. Heute ist er ungefähr dreissig Jahre alt. Für die Hauptfigur im Roman brauchte ich aber einen Typen, der so alt ist wie ich, weil ich vieles von meiner Lebenserfahrung in die Figur packen wollte.

Aber mit dem Motto von Rotsky – «Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben» – könnte der Piano-Extremist schon etwas anfangen?

Durchaus, wobei dieses Motto eine ukrainische Redewendung ist, die sich nicht direkt übersetzen lässt. Auf Ukrainisch sagen wir: Die Ziege stirbt nur einmal. Das bedeutet, dass man keine Furcht vor dem Tod haben soll. Was diese Einsicht mit Ziegen zu tun hat, kann ich leider nicht erklären.

In Rotskys nächtlicher Radioshow dominiert der Blues, die Traurigkeit, die Einsamkeit. Was bedeutet Ihnen selbst das Radio? Sind Sie ein nächtlicher Radiohörer?

Seit längerer Zeit nicht mehr. Aber wenn ich eine Möglichkeit habe, dann höre ich Radio. Ich schreibe auch ziemlich oft zu Radiomusik. In meiner Teenagerzeit hat mich das Radio geprägt, es war ein grosses Fenster in eine andere Welt. Ein Audiofenster sozusagen. Wir hatten damals eine strenge Informationsbeschränkung in den Zeitungen und den Zeitschriften. Im Fernsehen gab es nur zwei offizielle Kanäle.

Sie sind noch in der Sowjetunion aufgewachsen.

Ja, und das Radio war ein Medium, das uns technisch in eine andere Welt befördern konnte. Das Radio war eine Art von Entgrenzung, weil wir da andere politische Einschätzungen hören konnten. Aber natürlich auch wegen der Musik! Für meine Generation am wichtigsten war die erste Erfahrung mit Rock ’n’ Roll. In den Siebzigern, in denen ich aufgewachsen bin, haben sich die kompliziertesten Formen von Rock ’n’ Roll entwickelt. Weil die Bands viele klassische Motive zitierten, weckten sie auch unser Interesse an der Klassik. Ich denke etwa an Emerson, Lake & Palmer. Aber nicht nur an sie, viele Bands haben das gemacht.

In der Ukraine scheint es eine enge Verbindung zwischen der Musik und der Literatur zu geben. Sie treten mit der Band Karbido auf, Ihr Kollege Serhij Zhadan, der kürzlich den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhielt, ist nicht nur Schriftsteller, sondern auch Rockmusiker.

Ich weiss gerade nicht, wie viele ukrainische Autor:innen mit eigenen Bands auftreten, aber es sind bestimmt mehr als zehn. Ich begann damit spontan in den neunziger Jahren. Junge Bands verwendeten meine Gedichte für ihre Kompositionen. Karbido traf ich dann 2005 in Polen, sie spielen Avantgarde-Jazz und Rock ’n’ Roll. Wir haben fünf Alben zusammen aufgenommen. Ich bin sehr glücklich, dass ich mit Musikern dieser Klasse auftreten kann, zuletzt im September in der Elbphilharmonie in Hamburg. Ohne sie hätte ich einen Roman wie «Radio Nacht» nicht schreiben können. Sie fragen, ob die enge Verbindung von Literatur und Musik ein ukrainisches Phänomen ist. Die Ukrainer:innen haben auf jeden Fall eine Wahrnehmung, die mit Klang zu tun hat. Die Rockbands haben hier Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Anhänger:innen. Sie sind viel einflussreicher als die Schriftsteller:innen. Deshalb versuchen wir, Texte und Musik zu verbinden.

Sie leben in Iwano-Frankiwsk, einer Stadt in der Westukraine. Können Sie den Alltag im Krieg beschreiben?

Die schwierigste Zeit war für uns alle die erste Woche. Am 24. Februar bin ich aufgewacht, weil ich zwischen sechs und sieben Uhr morgens Explosionen hörte. Natürlich dachte ich zuerst, dass es sich um die ukrainische Armee handelte, die in der Nähe eine Militärübung abhielt. Aber das war nicht der Fall, es war eine massive Attacke der russischen Truppen auf den Flughafen, mit ballistischen Raketen.

Wie ist die Situation heute?

Wir leben immer noch mit dem Luftalarm, wobei er unregelmässig ertönt. Manchmal können wir zwei, drei Tage und Nächte ruhig leben und schlafen, ohne Alarm. Aber dann kommt wieder ein Tag, an dem wir fünf, sechs oder sieben Mal unsere Tätigkeit unterbrechen und uns verstecken müssen. Die Stadt hat sich auch verändert, weil viele neue Leute hier wohnen. Sie sind aus der Ostukraine geflüchtet. Wer das Geld hat, hat sich eine Immobilie gekauft. Aber es kommen auch viele Künstler:innen aus diesen Gebieten zu uns, weil wir hier mit Freund:innen einen Kulturraum betreiben, die «Unterführung Vagabundo».

Was muss man sich darunter vorstellen? Eine Fussgängerunterführung?

Es ist ein Kellerraum, den wir zum Scherz Unterführung getauft haben. In Iwano-Frankiwsk gibt es keine echte Unterführung. Aber in der städtischen Infrastruktur ist die Unterführung überall auf der Welt der Ort, wo die Strassenmusiker:innen auftreten, die Street Artists ihre Graffitis sprühen und die Verrückten der Stadt ihre Gedichte lesen. Darum haben wir den Raum nicht «Club», «Galerie» oder «Café» genannt, sondern eben «Unterführung».

Den Raum gab es schon vor dem Krieg?

Wir haben ihn 2019 gekauft. Wegen der Pandemie mussten wir ihn schliessen, im Herbst 2020 haben wir ihn wieder eröffnet. Dann kam der Krieg, und es hat sich gezeigt, dass der Kellerraum auch ein idealer Bunker ist: Er hat zwei Ein- und Ausgänge, was den Anforderungen an einen Luftschutzbunker entspricht. Paradoxerweise gibt es derzeit im Krieg so viele Anlässe wie noch nie. Wir haben eine lange Liste von Anfragen, weil das Kulturleben viel aktiver geworden ist. Weil wir ein Bunker sind, können wir auch während des Luftalarms Konzerte veranstalten. Wir brauchen sie nicht zu unterbrechen, wie das etwa in der Philharmonie der Fall ist. Die Philharmonie bittet uns deshalb ab und zu, ein kleines Konzert bei uns spielen zu können. Natürlich nicht mit dem ganzen Orchester, aber für ein Quartett haben wir schon Platz. Es dürfen etwa 120, 130 Leute in den Raum.

Warum ist die Kultur im Krieg wichtiger geworden?

Sehr viele Leute verarbeiten den Krieg über die Kunst: Sie malen etwas oder schreiben Gedichte. Es ist auch ein Beitrag zum Widerstand, zum geistigen Widerstand. Wenn wir im «Vagabundo» Konzerte unter Luftalarm spielen, dann bedeutet das auch, dass die Gesellschaft ungebrochen bleibt.

Kommen Sie selbst noch zum Schreiben?

Das war am Anfang sehr schwierig. Wegen des Schocks des Angriffs natürlich und weil ich unzählige Anfragen für Interviews bekam, vor allem von ausländischen Medien. Ich musste meine Tage und Nächte planen, weil ich pro Tag bis zu acht Interviews gab, in verschiedenen Sprachen. Erst im Mai oder Juni nahmen die Anfragen ab, weil viele Redaktionen eigene Korrespondent:innen in die Ukraine geschickt hatten. Da spürte ich, dass ich freier war, und habe die Arbeit an meinem nächsten Buch wieder aufgenommen. Das erste Kapitel hatte ich übrigens just am 20. Februar fertig geschrieben.

Hat sich Ihre Sprache durch den Krieg verändert?

Natürlich. Das Buch bleibt so, wie ich es konzipiert habe, aber die Aspekte verschieben sich. Alles wird viel grausamer.

Wie wirkt sich die Gewalt auf die ukrainische Gesellschaft aus?

Für sehr viele Ukrainer:innen ist der Krieg eine persönliche Katastrophe. Sie haben ihre nächsten Menschen verloren, ihr Zuhause, die Glieder ihres Körpers. Sie stellen sich die Frage: Wozu weiterleben? Wenn man sich nicht in der Situation befindet, kann man sie nicht begreifen, man kann nur mitleiden und mitfühlen. Dieses bestialische Benehmen gegenüber Zivilist:innen, die Erschiessungen, die Vergewaltigungen, die Bombardements: All das empört die Ukrainer:innen und schürt den Hass. Sehr viele hatten das von den Russ:innen nicht erwartet. Sie haben Verwandte in Russland, haben dort als Wanderarbeiter:innen gelebt, russische Filme geschaut und Musik gehört. Für diese Leute ist der Krieg auch ein Crash der Weltanschauung.

Für Sie auch?

Ich habe nie etwas Gutes von Russland erwartet; meine Familie hat seit der Sowjetzeit nur gelitten. Darum bin ich jetzt auch weniger überrascht. Aber ich verstehe psychologisch, dass die Leute tief verletzt sind und ihre Reaktion der Hass ist. Es wird lange dauern, bis es eine Versöhnung geben kann. Der erste Schritt dazu wäre, dass die Russ:innen den Krieg ihrer Regierung nicht länger unterstützen, sondern dagegen protestieren.

Glauben Sie, dass Massenproteste in Russland überhaupt noch möglich sind? Putin hat ja als Erstes die Opposition ausgeschaltet, die Medien, die Justiz.

Für mich ist klar, dass es früher oder später zu Protesten kommen wird. Sie werden nicht aus einer oppositionellen Idee entstehen, sondern aus dem Hunger und der Not. So kam es noch immer zu den russischen Revolutionen, ob 1905 oder 1917: Sie wurden durch das Scheitern im Krieg verursacht. Erst gab es eine kämpferisch-patriotische Welle, dann wurde die materielle Lage schlechter und schlechter. Auch heute wird sich das Proletariat in der Hauptstadt und in den Provinzen zu wehren beginnen.

Ist ein Streit an der Spitze des Regimes denkbar?

Putin verkörpert noch immer die grosse Hoffnung der russischen Machtelite auf Stabilität. Er hält im System die Fliehkräfte zusammen, stabilisiert alles. Aber je länger der Krieg dauert, desto eher wird es zu einer Veränderung in der herrschenden Klasse kommen. Am Ende wird es blitzschnell gehen. So vermute ich das zumindest. Auf die Phase einer langen Herrschaft folgen wohl kurze Regierungszeiten. Die Nachfolger werden in einer Art Kaskade einer nach dem anderen gestürzt.

In Ihrem Buch «Radio Nacht» bringt Josip Rotsky den vorletzten Diktator Europas, den sogenannten Schmosch, selbst um die Ecke – und zwar in einem Luxushotel in der Schweiz. Warum haben Sie die Schweiz als Schauplatz gewählt?

Das hat praktische Gründe. Ein Freund von mir, der Regisseur Manfred Ferrari aus Chur, hatte mich um ein Theaterstück gebeten. Es gab dafür zwei Grundbedingungen: Das Stück sollte in einem Schweizer Grandhotel spielen, und die zentrale Figur musste ein Pianist sein. Ich habe das Stück vor dem Roman geschrieben, aber es fügte sich dann perfekt in die Geschichte von Josip Rotsky ein.

Neben dem Grandhotel kommt noch ein weiterer Schweizer Schauplatz vor: das Gefängnis. Woher haben Sie Ihr Wissen über den hiesigen Strafvollzug?

Im Jahr 2011 erhielt ich zufällig zwei Stipendien in der Schweiz, zuerst in Zug und danach in Lenzburg. Während meines Besuchs wollte ich auch die Schweizer Gefängnisse kennenlernen. Ich kam in Kontakt mit dem Direktor der Strafanstalt in Zug, und ich hätte fast zwei Lesungen halten können, eine für die Angestellten und eine für die Häftlinge. Doch am Vortag kam es zu einer Flucht, weshalb die Lesungen abgesagt werden mussten. So habe ich nur das Büro des Direktors besucht. Aus dem Fenster konnte ich immerhin die Wandmalereien sehen, die der russische Konzeptualist Pavel Pepperstein im Hof der Zuger Strafanstalt angefertigt hat.

Als ich Ihr Buch gelesen habe, fragte ich mich, ob Sie Friedrich Dürrenmatt gut kennen.

Ja, absolut. Ein wichtiger Autor.

Bei Dürrenmatt ist die Schweiz symbolisch auch immer beides: Luxushotel und Gefängnis. Er hat sogar eine Rede auf Vaclav Havel mit dem Titel «Die Schweiz – ein Gefängnis» gehalten.

Oh, diesen Text muss ich finden! Ich habe nicht alles von ihm gelesen, sondern was in Übersetzungen zugänglich war. Vieles wurde bei uns auch verfilmt, «Der Richter und sein Henker» etwa oder «Die Panne».

Hat Sie Dürrenmatt auch stilistisch geprägt? «Radio Nacht» ist so tragisch-komisch geschrieben wie viele seiner Bücher.

Dürrenmatt habe ich irgendwo abgelegt als Teil von allem, was ich gelesen habe. Ich hatte danach viele andere Einflüsse. Aber wenn Sie mich jetzt daran erinnern: Sie haben völlig recht. Die Lektüre von Dürrenmatts Sachen war für mich sehr eindrücklich.

In seiner Rede auf Havel sagte Dürrenmatt, die Schweizer:innen würden sich im Gefängnis ihrer Neutralität frei fühlen. Wie nehmen Sie heute die Positionierung der Schweiz zum Angriffskrieg gegen die Ukraine wahr?

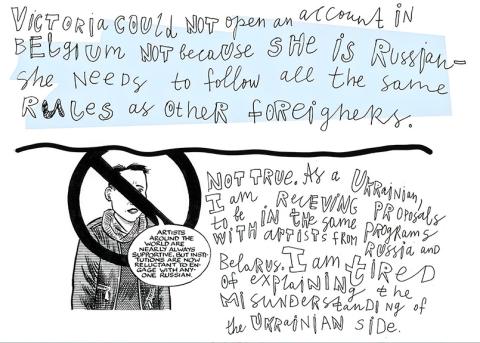

Grundsätzlich gilt die Schweiz in der Ukraine als Partnerin wie die anderen europäischen Länder auch. Es gebührt ihr grosser Dank, weil sie so viele unserer Geflüchteten aufnimmt. Doch es gibt natürlich auch die Frage der politischen und militärischen Unterstützung. Darüber mit meinen Landsleuten zu diskutieren, ist im Moment schwierig. Wenn wir hören, dass uns die Schweiz keine Munition für deutsche Panzer liefert – dann liegt die Vermutung nahe, dass die Weigerung mit dem vielen Geld der russischen Oligarchen auf den Schweizer Bankkonten zu tun hat. Natürlich ist alles etwas komplizierter. Die Neutralität der Schweiz ist eine jahrhundertelange Tradition, die sie nicht über Nacht aufgeben kann. Aber man sieht auch das schwedische Beispiel: Da war die Neutralität auch eine Art nationale Religion. Und jetzt streben sie in die Nato.

Wie könnte die Schweiz die Ukraine besser unterstützen?

Ich komme auf das Thema Waffen zurück. Die ukrainische Armee erzielt wirklich grosse Erfolge im Nordosten und im Süden und ist imstande, das ganze Territorium innert weniger Monate völlig zu befreien. Das Einzige, was sie bremst, sind die ausbleibenden Waffenlieferungen. Zusätzlich braucht es medizinische und humanitäre Hilfe.

Woher nimmt die Bevölkerung die Kraft, den Winter im Krieg zu überstehen?

Kraft geben natürlich die positiven Nachrichten von der Front. Aber auch die Solidarität unter den Menschen ist entscheidend. Mit gegenseitiger Hilfe werden die Probleme im Alltag gelöst. Die kommunalen Dienste kämpfen heldenhaft gegen die Schäden an der Strominfrastruktur. Die Schulen sind geöffnet, die Spitäler funktionieren. Alle fühlen sich für alle verantwortlich. Darüber bin ich wirklich erstaunt. Sogar die Züge fahren pünktlicher als vor dem Krieg.

Wir treffen uns hier während des Literaturfestivals Buch Basel. Sie haben vorhin an einem Podium gesagt, Russland kämpfe um die Vergangenheit, die Ukraine um die Zukunft. Wie meinen Sie das?

1991 hat die Ukraine formell die Unabhängigkeit erreicht. Seither befinden wir uns auf einem langen Weg, auf dem wir unsere Institutionen, das ganze gesellschaftliche Leben umbauen, um mit Europa kompatibel zu sein. Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, soziale Gerechtigkeit, das sind auch unsere Werte. Wir kämpfen nicht für sie, weil wir als europäisch gelten wollen, sondern weil wir diese Werte teilen. Wir sind diesen Weg in den letzten Jahren manchmal schlechter, manchmal besser gegangen. Die Vergangenheit in Gestalt von Russland wollte uns ständig zurückhalten, mit den verschiedensten Methoden. Zweimal mussten wir grosse Revolutionsproteste veranstalten, wir liessen uns nicht entmutigen. Deshalb hat sich Putin für die offene Aggression entschieden. Der Krieg ist das allerletzte Mittel, das Russland gegen unsere Zukunft hatte.

In Ihrem Roman reist Diktator Schmosch in die Schweiz, weil er sich hier mit den Staatschefs über den ungestörten Fluss der Waren und Energieträger unterhalten will. Würden Sie den europäischen Staaten, auch der Schweiz als sicherem Hafen für Oligarchen, eine Mitschuld an dieser Entwicklung geben?

Ja, rückblickend war diese Hoffnung auf Wandel durch Handel ein Fehler. Die europäischen Regierungen dachten gegenüber Russland stets, sie hätten es mit einem rationalen System zu tun, für das der materielle Profit am wichtigsten ist. Doch es zeigte sich, dass es ein fundamentalistisches, quasifanatisches Regime ist. Der Handel hat keinen Wandel ausgelöst. Vielmehr hat die politische Klasse des Westens dazu beigetragen, dass Putin von einem Babyungeheuer zu einem Riesenungeheuer geworden ist.

«Radio Nacht»: Die Spur führt wie immer in die Schweiz

Wo bloss beginnen mit diesem verrückten Buch? Vielleicht am besten doch in Nashorn, einer utopischen Stadt voller Geflüchteter, Künstler:innen und Freaks irgendwo in den Karpaten. Auch Josip Rotsky, einst gefeierter Rockstar in einem nicht näher bezeichneten osteuropäischen Land und später einsamer Unterhaltungsmusikant auf allen Weltmeeren, hat sich nach Nashorn abgesetzt. Eine Geheimorganisation namens Mob sowie die Schergen eines Regimes verfolgen Rotsky, und auch ein Biograf des Internationalen Interaktiven Biografischen Komitees hat sich an seine Fersen geheftet. Gründe für das Interesse an Rotsky gibt es wahrlich genug. In einem Schweizer Luxushotel war er an der Liquidation des vorletzten Diktators Europas, des sogenannten Schmosch, beteiligt; in einem hiesigen Gefängnis wiederum hat ihm der Finanzspekulant Subbotnik sein Vermögen anvertraut. Und jetzt also spielt Rotsky in einem Kellerclub in Nashorn jeden Donnerstag sein Programm «Radio Nacht», auf den Schultern ein Rabe namens Edgar, bis der Mob in Gestalt von Verfolgerin Anime auftaucht.

Was wie ein Agententhriller klingt, ist doch viel mehr: «Radio Nacht» ist auch ein Politroman, in dem Juri Andruchowytsch die Entwicklung der postsowjetischen Staaten in den letzten Jahrzehnten nachzeichnet. Die darin geschilderte Revolution, bei der Rotsky Piano auf den Barrikaden spielt, mag an den Maidan angelehnt sein, doch vieles lässt sich auch auf Belarus oder auf Russland selbst übertragen: besonders die brutale Gewalt, mit der die Staatsmacht auf den demokratischen Aufbruch reagiert und die Rotsky an den eigenen Fingern zu spüren bekommt. Schliesslich ist «Radio Nacht» auch eine grosse Ode ans Radio und an die Musik. Juri Andruchowytsch, der zu den bedeutendsten ukrainischen Schriftsteller:innen zählt, konnte dafür auf eigene Erfahrungen zurückgreifen: Seine Laufbahn begann er als Mitglied der Perfomancetruppe Bu-Ba-Bu; heute tritt er mit der Band Karbido auf.

Krimi, Roman und Soundtrack in einem – vom etwas nervigen, mackerhaften Frauenbild Rotskys abgesehen, ist Andruchowytsch mit «Radio Nacht» ein bemerkenswertes, von der Literaturkritik gefeiertes Buch gelungen. Auf Ukrainisch schon vor dem Krieg veröffentlicht, nimmt es die heutige Stimmung vorweg. Bei aller Unterhaltung erklingt «Radio Nacht» in Moll.

Juri Andruchowytsch: «Radio Nacht». Suhrkamp-Verlag. Berlin 2022. 472 Seiten. 37 Franken.