Literatur: Das Lager erzählen

Eine Biografie Warlam Schalamows sowie ein neu herausgegebener Briefwechsel geben Einblick in das ästhetisch ambitionierte Werk des russischen Autors, der neunzehn Jahre in Gulags verbrachte.

Geht es nach dem Willen des Dumaabgeordneten Dmitri Wjatkin, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Partei Einiges Russland, werden russische Jugendliche in der Schule künftig keinen Alexander Solschenizyn mehr lesen. Wjatkin ist nicht der Einzige, der das Hauptwerk des Nobelpreisträgers («Der Archipel Gulag», 1973) aus den Lehrplänen verbannt und durch patriotische Lektüre ersetzt sehen will. Solschenizyn habe sich vieles aus den Fingern gesogen, so unter anderem der Vorwurf, und sein Vaterland mit Dreck beworfen. Das erinnert an die Zeit, als das, was ab 1945 als «Lagerliteratur» in die Literaturgeschichte eingegangen ist, in der Sowjetunion verboten war und nur – wie im Fall Solschenizyn – im westlichen Ausland erscheinen konnte.

Quasi einem Publikationsverbot unterlag auch Warlam Schalamow, der andere, unbekanntere Chronist des sowjetischen Lagersystems. Allerdings widerstand dieser, im Unterschied zu Solschenizyn, der Versuchung, sich als Dissident vom Westen vereinnahmen zu lassen, und entfremdete sich in seinen letzten, von schwerer Krankheit, Blind- und Taubheit geprägten Lebensjahrzehnten von der Dissidentenszene.

«Sehnsuchtsort» Moskau

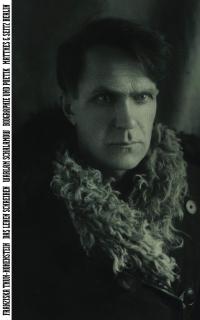

Schalamows ästhetisch erheblich ambitionierteres Werk – insbesondere die «Erzählungen aus Kolyma» – verschwand nach seinem Tod 1982 im Archiv und musste erst mühsam wieder ausgegraben werden. Nun hat die Schalamow-Forscherin Franziska Thun-Hohenstein, die bereits die deutsche Werkausgabe herausgegeben hat, eine Biografie dieses hochtalentierten, menschlich etwas schwierigen Lyrikers und Erzählers vorgelegt. «Das Leben schreiben» wird begleitet von einem umfangreichen Briefband («Ich kann keine Briefe schreiben […]»), der Schalamows Korrespondenz zwischen 1952 und 1978 dokumentiert.

Beides öffnet nach der begeisterten Aufnahme der seit den nuller Jahren in loser Folge erschienenen sechs Erzählbände noch einmal den Blick auf den Poeten, der neunzehn Jahre in Arbeitslagern verbrachte, sechzehn davon in der sibirischen Bergbauregion am Fluss Kolyma, dem Kältepol der Erde. Überzeugt davon, dass die Erfahrung eines «dochodjaga», eines Häftlings an der Schwelle des Todes, mit literarischen Mitteln nicht einzufangen sei, suchte Schalamow doch zeit seines Lebens nach einer «neuen Literatur», weil er die Verpflichtung empfand, die Erinnerung an die in den Arbeitslagern verbrachten Jahre wachzuhalten.

1907 im einstigen Verbannungsort Wologda als jüngster Sohn eines orthodoxen Priesters geboren, war Schalamow schon als einsames und lesehungriges Kind davon überzeugt, etwas Besonderes zu sein. Bis zu seinem Tod schwärmte er für die russischen Sozialrevolutionäre, die gegen die zaristische Herrschaft gekämpft hatten und oft auch in Wologda landeten. Doch Schalamow war ein ewig Zuspätkommender. Als er 1923 endlich in seinem «Sehnsuchtsort» Moskau eintraf, war die Oktoberrevolution von 1917 bereits Geschichte, die krisengeschüttelte Stadt von den Kämpfen um die Nachfolge Lenins gekennzeichnet. Er habe, schrieb Schalamow in seinen Erinnerungen an die zwanziger Jahre, aufrichtig jenen Wind spüren wollen, der den Körper umweht und die Seele verändert. «Wir wollten nicht nur Gedichte lesen, wir wollten handeln, leben.»

Seinen Anspruch, etwas für die eigene Unsterblichkeit zu tun, versuchte er zunächst an der Universität einzulösen, in die er sich unter Vertuschung seiner Herkunft stahl. Der angehende Jurist mischte sich in die Debatten der zersplitterten literarischen Avantgarde ein, von denen er allerdings, wie Thun-Hohenstein kritisch bemerkt, «offenbar überfordert und verunsichert» war. Am Ende fliegt er von der Universität und stellt sich der trotzkistischen Opposition zur Verfügung, indem er Lenins Testament unter die Leute zu bringen versucht.

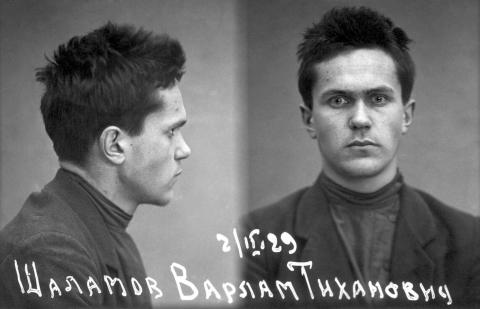

1929 gerät Schalamow zum ersten Mal ins Räderwerk der Verfolgung und wird als «sozialschädliches Element» zu drei Jahren Arbeitslager in Wischera im Nordural verurteilt. Nach seiner Rückkehr 1932 heiratet er, bekommt eine Tochter, arbeitet als Journalist und wagt sich an erste Erzählungen. Doch die Zeit bis zu seiner zweiten Verhaftung 1937, die er der Denunziation durch seinen Schwager, einen Geheimdienstoffizier, zu verdanken hat, ist zu kurz, um sich literarisch zu profilieren. Zunächst zu fünf und 1943 im Lager noch einmal zu zehn Jahren verurteilt, wird er in der für Menschen kaum erträglichen Kolyma-Region zu unterschiedlichsten Tätigkeiten eingesetzt. Erst nach physischen Zusammenbrüchen und der Intervention einiger ihm wohlgesinnter Lagerärzt:innen eröffnet sich ihm die Möglichkeit, als Arzthelfer (Feldscher) tätig zu werden. Sonst hätte er das Lager kaum überlebt.

In der Einsamkeit der Aussenlager im Wald entfalten sich Schalamows ausgeprägtes Rhythmusgefühl und seine intensive Wahrnehmung der Natur, die ihm das Prädikat eines «Naturdichters» einbringt. Sein ethischer Anspruch an Dichtung ist hoch: «Die Aufgabe der Dichtung ist die moralische Vervollkommnung des Menschen», schreibt er am 28. März 1953, noch aus Sibirien, an sein damaliges Idol Boris Pasternak. In den Briefen deutet sich bereits Schalamows spätere Poetologie an, «die auf besondere Weise gefilterte Erfahrung, die musikalische Ordnung des Satzes, das Ringen von Zusammenklang und Sinn».

Das Lager erzählen bedeutet, die Körpererfahrung, die Einschreibungen durch Kälte, Hunger und Gewalt zu verdichten, ohne jegliche Psychologie, ohne Raum, Zeit und Geschichte, «eine Prosa, erlitten wie ein Dokument», so der Kernsatz seines poetischen Programms. Gleichzeitig weiss Schalamow, dass eine solche, schmerzhaft aus der Körpererinnerung gehobene Prosa dem Menschen kaum zumutbar ist. «Von diesem Leben kann man nicht in der ersten Person erzählen.» Dennoch, so hebt Thun-Hohenstein hervor, wendet er sich später dem Biografischen zu.

Drei Verbrennungsaktionen

Persönlichkeit, Lagererfahrung und der unbedingte Wille, sich literarisch durchzusetzen, machten den Umgang mit diesem sperrigen, kompromisslosen und gleichzeitig gesprächsbesessenen Autor nicht leicht, wie auch der umfangreiche Briefwechsel belegt. Schalamows Beziehungen zu Frauen, aber auch zu Freund:innen wie Boris Pasternak, Alexander Solschenizyn, Georgi Demidow oder Nadeschda Mandelstam waren konfliktträchtig: «Ich verhehle nicht, Dein Satz, dass ich das Kolyma-Thema ‹nutze›, hat mich unangenehm berührt», schreibt er 1965 seinem Leidensgenossen Demidow und kündigt ihm fast die Freundschaft. Solschenizyn warf er vor, von der «gierigen Kraft der Zeit» hochgespült worden zu sein.

Trotz der schwierigen Archivlage – viele Entwürfe und Dokumente fielen drei Verbrennungsaktionen durch Familienmitglieder zum Opfer –, der kaum entzifferbaren Handschriften des Dichters und fehlender Datierungen gelingt es Thun-Hohenstein, ein von kultur- und literaturgeschichtlichem Wissen bereichertes, tiefschürfendes Porträt dieses «Himmelsstürmers» zu zeichnen und sein literarisches Konzept zu vermitteln. «Der Widerschein der Hölle», schrieb Schalamow nach der Erfahrung des Lagers, liege auf allem, was er fortan schreiben werde. Er sollte recht behalten.

Franziska Thun-Hohenstein: «Das Leben schreiben. Warlam Schalamow: Biografie und Poetik». Verlag Matthes & Seitz. Berlin 2022. 536 Seiten. 40 Franken.

Warlam Schalamow: «Ich kann keine Briefe schreiben. Korrespondenz 1952–1978». Aus dem Russischen von Gabriele Leupold. Hrsg. von Franziska Thun-Hohenstein. Verlag Matthes & Seitz. Berlin 2022. 750 Seiten. 69 Franken.