Essay: Jenseits von Schützengräben und Barrikaden

Eine Forschungsrichtung steht unter Anklage – und die Debatte dazu ist in gegenseitigen Gehässigkeiten blockiert. Ein paar Schlaglichter zum Verhältnis von Postkolonialismus und Antisemitismus. Und eine rettende Kritik wider die Polarisierung.

Wo anfangen, ohne sich gleich im ersten Fallstrick zu verhaken? Öffentliche wie private Diskussionen, akademische wie aktivistische Debatten scheinen seit Monaten ausweglos verhärtet. Die einen sagen, das Vertrauen in die sogenannten westlichen humanitären Werte sei angesichts der Abertausenden von zivilen Toten, Ausgebombten und Vertriebenen im Gazastreifen dahin. Die Gleichgültigkeit der Weltöffentlichkeit gegenüber dem palästinensischen Leid sei rassistisch. Andere wiederum sagen, die postkoloniale Bewegung und Forschung habe sich unmöglich gemacht wegen ihrer Unfähigkeit, das pogromartige Massaker der Hamas an der israelischen Zivilbevölkerung in angemessenen Worten zu verurteilen; auch angesichts ihres Unwillens, Antisemitismus in den eigenen Reihen zu sehen und zu ächten.

In den konkreten Zuspitzungen auf beiden Seiten klingt das dann etwa so: Am 10. Oktober, als das Ausmass der Geiselnahme und des Hamas-Massakers weltweit gerade erst klar geworden war, veröffentlichten verschiedene Studierendenorganisationen der Eliteuniversität Harvard ein vielbeachtetes, kurzes, kaltes Statement. Bereits im ersten Satz heisst es da, «das israelische Regime» sei in den Augen der Unterzeichnenden «allein für alle nun ausgebrochene Gewalt verantwortlich». Und die erwartete Militäroffensive Israels sei ein «kolonialer Vergeltungsschlag» mit dem Ziel einer «Vernichtung» der Palästinenser:innen. Das Morden der Hamas wird mit keinem Wort erwähnt.

In den Wochen darauf geisselte das deutsche Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» in zwei Onlinebeiträgen die «progressive Szene» an US-Universitäten als Hort eines gebildeten «Fanatismus». Unter den Schlagzeilen «Cheerleader des Judenhasses» und «Wie der Hass auf Israel intellektuell veredelt wird» verwebt der Autor aus dem Zusammenhang gerissene Sätze von Frantz Fanon, den er einen «Kultautor der ‹postkolonialen› Linken» nennt, mit aktuellen Aussagen von Professor:innen-«Stars» wie Adam Tooze und Judith Butler zum Nahostkrieg.

Ein Hearing als Tribunal

Tooze und Butler bezeichnen Israel mit aktivistischem Zungenschlag als «Kolonialmacht». Beide haben auch die Hamas fahrlässig verharmlost. Aber warum deswegen gleich ganzen, durchaus diversen Denkschulen und Wissenschaftszweigen Antisemitismus und Terrorverherrlichung unterstellen? Oder warum nun jeden «Free Palestine»-Ruf unter Terrorverdacht stellen und jede Rede vom «Globalen Süden» als antisemitisch brandmarken, weil Israel da nicht mitgedacht sei?

Postkoloniale Forschung untersucht, vereinfacht gesagt, Ursprünge, Folgen und Nachwirkungen der Kolonialzeit. Teile dieser Forschung sind aktivistisch zugespitzt auf de- oder antikoloniale Ansätze, bei denen es darum geht, die Welt vom Erbe des Kolonialismus, ja von jeglichen rassistischen Herrschaftsverhältnissen zu befreien. Der britische Wirtschaftswissenschaftler Tooze und die US-Gender- und Machttheoretikerin Butler gehören nur am Rande zu diesem postkolonialen Forschungskomplex.

Da in Harvard und an weiteren Universitäten nicht nur propalästinensische Solidaritätsschreiben publiziert, sondern auch entsprechende Kundgebungen abgehalten wurden, gerieten die Präsident:innen dieser Institutionen unter öffentlichen Druck. In einem sogar von konservativen Zeitungen als «Tribunal» bezeichneten Hearing vor einem Kongressausschuss gab die Harvard-Präsidentin Claudine Gay eine schwache Figur ab. Wohl im überspannten Ansinnen, die Meinungsäusserungsfreiheit um jeden Preis zu verteidigen, beantwortete sie die tendenziöse Frage, ob Aufrufe zum Genozid an den Jüdinnen und Juden gegen die Regeln von Harvard verstiessen, allzu spitzfindig: Es komme auf den Kontext an. Sie entschuldigte sich für die dumme Antwort. Anfang Januar ist Gay zurückgetreten, angeblich wegen Plagiatsvergehen.

Zwei verschiedene Brillen

Diese medial aufgeheizte Episode aus den amerikanischen Universitäten ergibt ein gutes Bild der intellektuell, politisch und emotional aufgeladenen Verwerfungen, die heute herrschen. Die Reaktionen auf Gays Abgang spalten sich wiederum grob in unversöhnliche Lager: Die einen begrüssen ihren Abgang, weil sie aufgrund ihrer «Antisemitismusäusserungen» untragbar geworden sei. Andere monieren, der faktische Rauswurf der ersten afroamerikanischen Harvard-Präsidentin, bei dem ein rechter Blogger eine tragende Rolle spielte, sei klar rassistisch und politisch motiviert.

Oder war Gays abruptes Karriereende schlicht eine sachliche Quittung für schlechte Amtsführung? War vielleicht bereits die Berufung der akademisch eher unbedeutenden Politologin an die Spitze einer Universität, die immer mehr Züge eines Konzerns trägt, das Resultat von Kapitalinteressen und einer oberflächlich verstandenen Diversity? Damit wäre dann auch der erzwungene Sturz vor allem eines: Imagepolitik. Neben Gay musste auch die Präsidentin der Universität von Pennsylvania zurücktreten.

Was zudem auffällt: Ausgerechnet diejenigen Medien, die in den letzten Jahren das raunende Warnen vor Cancel Culture und linkem Meinungsterror an US-Universitäten als publizistisches Geschäftsmodell betrieben haben, begrüssen nun triumphierend die akademischen Abgänge und andere Rücktritte aufgrund einzelner problematischer Aussagen, suggerieren gar, Gay sei eine Galionsfigur des «Wokeismus».

Über diese Personalien hinaus zeigen diese Wortmeldungen nach dem 7. Oktober, dass viele, die Rassismus und Kolonialismus am Werk sehen – an den US-Unis, in der Forschung, mit Blick auf die Situation im Nahen Osten – unfähig oder unwillig scheinen, auch Antisemitismus zu erkennen. Und andersherum: Wer ein feines Gespür für antisemitische Ressentiments in Teilen der postkolonialen Forschung und der propalästinensischen Bekenntnisse hat, bleibt oft blind für andere Diskriminierungen, für anders gelagertes Unrecht. Es ist, als ob verschiedene Lager mit zwei völlig unterschiedlich eingestellten Brillen auf die Welt schauen würden.

Entsprechend unversöhnlich sind die Beschreibungen und Einordnungen dieser Welt. Es handelt sich dabei auch nicht einfach um ein analytisches Problem. Verstörender noch ist der gegenseitige Mangel an Mitgefühl. Wer keine Empathie für die Opfer der Morde, Geiselnahmen, Vergewaltigungen, Folter und Leichenschändungen der Hamas aufbringen kann, sollte auch zu den Kriegstoten, den an Leib und Leben Versehrten, Vertriebenen und Hungernden in Gaza schweigen. Und umgekehrt. (Und nein: Das ist noch keine Gleichsetzung all dieser Verstösse gegen internationales Recht.)

Die intellektuelle Situation wirkt mittlerweile so verfahren wie die Lage im Nahen Osten selbst. Die allseitige Äusserungswut teils wenig kompetenter Akteur:innen befördert die erbitterte Frontenbildung. Wahlweise wollen nun die einen gleich die ganze postkoloniale Theorie als antisemitisch entsorgen, während auf der anderen Seite die Berufung auf Menschenrechte, Humanismus und Aufklärung ebenso pauschal als rassistisch denunziert wird (lauter weisse Männer!). Dabei müsste gerade jetzt und gerade aus linker Perspektive nachdrücklich beides gerettet werden: die Aufklärung wie auch die postkoloniale Kritik dieser Aufklärung. Und zwar nicht zuletzt gegen die massiven Angriffe von rechts; gegen die Banalisierung und geschichtsvergessene Darstellung schlecht verdauter Theorie in Redaktionsstuben und Fachhochschulen; und gegen den postkolonialen Kurzschluss im Selbstverständnis propalästinensischer Aktivist:innen.

Das schliesst Kritik an einzelnen Positionen und historischen Schieflagen selbstverständlich nicht aus. Eingeschliffene Interpretationen und Denkfiguren müssen hinterfragt und justiert werden. Beweglichkeit statt Verhärtung wäre ein Ziel, dazu eine intellektuelle Neugierde anderen Einschätzungen gegenüber und die Freiheit, sich irren zu dürfen, ohne dafür drakonisch sanktioniert zu werden. Haltungen liegen nicht einfach auf der Strasse, sie müssen immer wieder neu erarbeitet werden.

Unterdrücker und Unterdrückte

Aufklärung im Sinn einer neuen Beleuchtung schafft etwa die Erinnerung aus der neueren Antisemitismusforschung, dass Jüdinnen und Juden nicht einfach als «Weisse» beschrieben werden können. Das macht die antijüdische Gewaltgeschichte mit White Supremacists und anderen rechten Rassist:innen bereits überdeutlich. Diese Erkenntnis durchkreuzt nicht zuletzt die heute verbreitete, plumpe Anwendung antikolonialer Kritik auf Israel und dessen unterschiedliche Bewohner:innen.

Judith Coffey und Vivien Laumann beschreiben zudem noch spezifischer, wie eine «gojnormative» Einsortierung von Jüdinnen und Juden als «weiss» dazu führen kann, dass sie nach dem neueren antirassistischen Regelwerk der «Critical Whiteness» als unsichtbar und damit automatisch als Teil der privilegierten Mehrheitsgesellschaft gelten. Zumindest implizit wird ihnen so unterstellt, sie könnten gar keine Opfer von Rassismus sein. Die Autorinnen halten differenziert fest: Für einen Teil der Jüdinnen und Juden sei es durchaus möglich, als «weiss» durchzugehen, wobei das aber oft dazu führe, dass in unserer auf Hautfarben fixierten Gegenwart Antisemitismus als Diskriminierung nicht mehr ernst genommen werde.

Eine gute Einordnung zum Verhältnis von Rassismus und Antisemitismus bietet der deutsche Sammelband «Frenemies» aus dem Jahr 2022 (der Titel ist ein Kofferwort aus den englischen Begriffen für «Freund» und «Feind»), etwa mit der Differenzierung, dass Rassismus sein Gegenüber herabwürdigt, eine antisemitische Projektion ihr Gegenüber dagegen oft als reich und mächtig halluziniert. Rassismus ist immer auch an die Verheerungen des Kolonialismus gebunden, Antisemitismus seit 1945 nicht nur an den alten christlichen Antijudaismus, sondern auch an den Holocaust als absolute Zäsur. Teile der postkolonialen (Genozid-)Forschung wollen den Holocaust aber in einer Kontinuität mit Kolonialverbrechen sehen; Antisemitismus wäre dann folgerichtig ein Rassismus unter anderen.

«Frenemies» hält dagegen, dass die Differenzen zwischen den beiden Ressentiments aufschlussreich sind – ohne Überlappungen und Kippmomente zu negieren. In einem «taz»-Artikel führen die «Frenemies»-Herausgeber:innen Meron Mendel und Saba-Nur Cheema weiter aus, dass gerade «das Einzigartige» des Antisemitismus in einem grundlegenden Widerspruch mit einer strikt «binären Aufteilung der Welt in Unterdrücker und Unterdrückte» stehe, wie sie in vulgarisierten postkolonialen Theorien praktiziert wird.

Als Nebeneffekt zeigt sich: Pauschaldiagnosen, die ganzen Gesellschaften und Bevölkerungsteilen Rassismus unterstellen, sind genauso unscharf wie Befunde, die überall Antisemitismus orten. Solche verallgemeinernden Annahmen führen nicht nur lebensweltlich, sondern auch intellektuell in die Irre – und sie bagatellisieren beide Ressentiments. Es braucht konkrete Analysen von konkreten Situationen.

Womit wir nicht fertigwerden

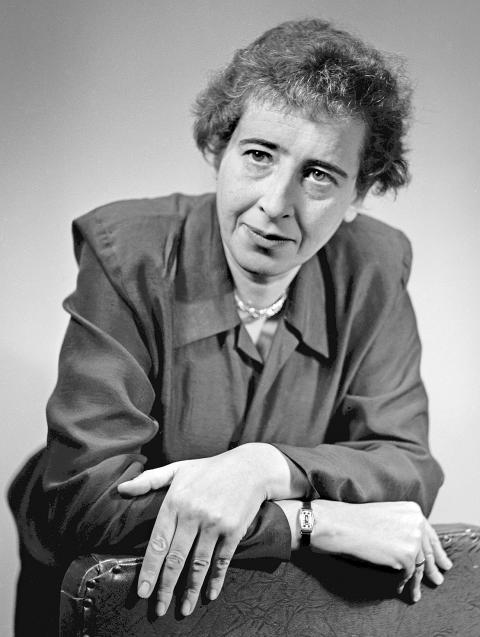

Die Holocaustüberlebende Hannah Arendt wird in der postkolonialen Forschung gern als Gewährsfrau angeführt, weil sie schon früh Kolonialverbrechen zusammen mit Nazigräueln diskutierte. Vergessen geht dabei meist, wie kategorisch Arendt zugleich festgehalten hat, dass die systematische, industrielle Vernichtung von sechs Millionen Menschen, in der Mehrheit Jüdinnen und Juden, ein Zivilisationsbruch war, der alles bisher Dagewesene sprengte. Oder wie sie in einem berühmten Fernsehinterview von 1964 sagt: Da sei «etwas geschehen, womit wir alle nicht fertig werden», und das auch nicht «gutzumachen» sei. Was für sie als Forscherin aber wiederum nicht bedeutet, dass in den Kolonialkriegen nicht auch «Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft» zu finden sind, die später den nationalsozialistischen Vernichtungsfeldzug prägten. Es gibt klare Brüche, es gibt Kontinuität. Es ist kompliziert.

Ebenso kategorisch kritisiert Arendt gewaltsame Vertreibungen von Palästinenser:innen durch den neu gegründeten Staat Israel. Auch der «exklusive, auf Ethnie aufgebaute Charakter des Zionismus und sein Gewaltpotenzial» hätten Arendts «Idee eines zivilen Staats» widersprochen, wie die israelische Historikerin Idith Zertal erklärt. Diese Haltung kostete die 1975 verstorbene Arendt Freundschaften und brachte ihr auch von Unbekannten viel Hass ein. Doch auch bei ihrer «Israelkritik» hielt sie sich an den Grundsatz, in ihrem Denken keine Gemeinplätze und Schablonen zuzulassen, wozu selbstverständlich auch gehört, Jüdinnen und Juden nicht mit Israel und erst recht nicht mit einer israelischen Regierung gleichzusetzen.

Übung in Ambivalenz

In Deutschland wird gerade wieder erbittert, ermüdend und auffallend selbstgerecht über Diskriminierungsklauseln und korrekte Antisemitismusdefinitionen gestritten, über die Israel-Boykottbewegung BDS und darüber, was denn nun angesichts des Nahostkonflikts deutsche Staatsräson sein soll. Höchst eigenartig mutet dabei an, wenn Nachfahr:innen der Täter:innen den Nachkommen der Opfer Antisemitismus erklären oder gar vorwerfen, sobald diese sich nicht brav an die ihnen zugeschriebenen (Opfer-)Rollen im deutschen «Gedächtnistheater» (Michal Bodemann) halten: wenn also Juden und Jüdinnen den Deutschen nicht stets als Bestätigung dienen, wie gut diese ihre mörderische Vergangenheit aufgearbeitet hätten.

Furios gegen eine solche von jeder Diversität und Widersprüchlichkeit gesäuberte «deutsche Leitkultur» wandte sich Max Czollek schon in seinem Essay «Desintegriert euch!» (2018). Wenn Muslim:innen rassistisch angegriffen werden, brennen irgendwann auch die Synagogen, lautet Czolleks Plädoyer für Solidarität unter Minderheiten statt Opferkonkurrenz. Dazu passt ein Satz von Frantz Fanon, aus dessen Werk oft zitiert wird, um Gewalt im antikolonialen Kampf zu legitimieren: «Wann immer du hörst, wie jemand Juden schmäht, hör genau hin, denn er spricht von dir.» Antisemit:innen, so Fanon, seien «zwangsläufig anti-Schwarz».

In einem Interview mit dem US-Magazin «Nation» ordnet Czollek auch die Aufregung um die US-Journalist:in Masha Gessen auf wenigen Zeilen konziser ein als viele der mehrseitigen Feuilletonartikel, die dazu verfasst wurden. In einem Aufsatz im US-Magazin «The New Yorker» verglich Gessen den Gazastreifen, der nun «liquidiert» werde, mit einem osteuropäischen jüdischen Getto unter den Nazis. Gessen benennt Unterschiede, jedoch nicht den entscheidenden: was «Liquidation» 1942/43 bedeutete.

Czollek hält fest, dass er Gessens polemischen Ghettovergleich für ebenso fragwürdig halte wie die laute mediale Verurteilung ihres Texts in Deutschland. Einmal mehr drehe sich die deutsche «Erinnerungskultur» allein um sich selbst. Die reale Komplexität israelischer Politik und die Diversität von heute lebenden Juden und Jüdinnen wie Masha Gessen stellten dabei bloss «ein lästiges Übel» dar. Und dieser Aspekt sei in Gessens Essay wiederum sehr überzeugend ausgeführt. So weit Czolleks kleine Übung in Ambivalenz und Wahrheitsfindung abseits von einfältigen Pro- und Kontra-Positionierungen in der Logik von «Entweder du bist für oder gegen uns».

Freud und Said

«Ideologe des palästinensischen Terrors» überschreibt die NZZ am 24. November 2023 eine wuchtige Abrechnung mit Edward Said. Knapp zwanzig Jahre zuvor hatte die Zeitung den postkolonialen Vordenker noch als «Kritiker und Gentleman» respektvoll in einem Nachruf verabschiedet. Vom vornehmen Kritiker zum Terrorideologen: Diese Verschiebung markiert die Radikalisierung in Teilen des deutschsprachigen Feuilletons, aber auch einen generellen Wandel in der Wahrnehmung der postkolonialen Theorie. Dabei hat Said, ein Palästinenser mit US-Pass, gerade in diesen Tagen durchaus Aufschlussreiches beizusteuern; allerdings weniger als wütender Antizionist und PLO-Berater und auch nicht als schöngeistiger Liebhaber klassischer Musik, wofür ihn die NZZ früher gerne feierte.

Saids letzter zu Lebzeiten publizierter Text trägt den Titel «Freud und das Nicht-Europäische». Es ist ein Vortrag, gehalten 2001 auf Einladung der renommierten Sigmund-Freud-Vorlesungen. Als palästinensischer Aktivist war Said vom ursprünglich in Wien angesagten Auftritt ausgeladen worden – Ähnlichkeiten mit heutigen Vorgängen sind nicht zufällig. Das Freud-Museum in London bot Exil. Thema von Saids Vorlesung: das brisante letzte Buch von Sigmund Freud, das dieser in seinem Todesjahr 1939 zum jüdischen Religionsvater Moses publizierte. Was womöglich verstaubt klingt, hat Sprengkraft, denn Freud argumentiert in seinem Text, dass Moses eigentlich ein Ägypter gewesen sei. Als Hitler vor aller Welt zur Verfolgung und Vernichtung der Juden und Jüdinnen Europas ansetzte, nahm der Begründer der Psychoanalyse, der selber zu diesen Verfolgten gehörte, ihnen also die zentrale Symbol- und Leitfigur weg.

Said flicht daraus kühne Gedanken- und Assoziationsketten, die gerade wieder sehr aktuell wirken. Identität lasse sich nicht «in nationalistischen oder religiösen Rudeln auflösen». Gerade in einer Zeit grosser Flüchtlingsströme und Vertreibungen seien Zuflucht und Halt im «wandernden, widersprüchlichen, kosmopolitischen Bewusstsein» von Menschen zu suchen, die sich «zugleich innerhalb und ausserhalb einer Gemeinschaft» befänden. Damit meinte Said offensichtlich nicht nur Freud, sondern auch sich selbst.

Sein vielschichtiger Vortrag, gespickt mit Verweisen auf Werke von Jane Austen und Joseph Conrad über V.S. Naipaul bis Karl Marx, ist ein Plädoyer gegen jeden Kurzschluss. In Saids Text scheint eine entscheidende Dimension postkolonialer Theorie alter Schule auf: Wenn es eine Wahrheit gibt, liegt sie im Unruhigen, im Uneindeutigen, im Suchenden; in den Seelen und Texten all der widerborstigen Zweiflerinnen und heimatlosen Wanderer zwischen den Welten, nicht im harten Stechschritt der Nationalismen und nicht in der unversöhnlichen Rudel- oder Mobbildung von Theorie und Politik. Das mag in Anbetracht der herrschenden Lage abgehoben und naiv klingen. Und es bleibt doch der einzige Ausweg für ein Denken jenseits von Schützengräben.