Raga Makawi: «Klar lebt die Revolution noch»

Nach zwei Jahren Krieg scheint im Sudan ein Ende der Kämpfe möglich. Aber was dann? Die Autorin und Forscherin Raga Makawi über die Machtverhältnisse im Land, humanitäre Hilfe als Widerstandspraxis und den Krieg als Stadium einer Revolution.

WOZ: Raga Makawi, seit einigen Monaten befinden sich im Sudan die regulären Streitkräfte (SAF) auf dem Vormarsch, auch die Hauptstadt Khartum haben sie zu grossen Teilen von den Paramilitärs der Rapid Support Forces (RSF) zurückerobert. War diese Entwicklung zu erwarten?

Raga Makawi: Sie kommt nicht allzu überraschend. Aus zwei Gründen: Einerseits fällt es den RSF mit zunehmender Kriegsdauer schwerer, in den ausgedehnten Gebieten, die sie kontrollierten, Strukturen aufrechtzuerhalten. Von der Bezahlung der Kämpfer bis hin zur Bereitstellung von Waffen, Treibstoff und Nahrungsmitteln: In einem so riesigen Land wie dem Sudan ist das eine grosse Herausforderung.

Raga Makawi: Andererseits hat es die SAF-Führung unter General Abdel Fattah al-Burhan geschafft, einen grossen Teil der Bevölkerung für sich zu gewinnen. Der Krieg hat sich gewandelt, seit er vor bald zwei Jahren begann: Anfangs kämpften mit Burhan und Hemeti, wie RSF-Chef Mohammed Hamdan Daglo gemeinhin genannt wird, noch zwei verfeindete Generäle gegeneinander. Mittlerweile ist daraus der Kampf einer Bevölkerungsmehrheit gegen die RSF geworden.

Raga Makawi

Die sudanesische Autorin und Redaktorin Raga Makawi (43) ist in Khartum aufgewachsen und hat seither für diverse NGOs, Uno-Organisationen und Universitäten in Afrika und Europa gearbeitet, vor allem in den Bereichen Menschen- und Frauenrechte.

Makawi ist Mitautorin von «Sudan’s Unfinished Democracy» (2022), einem Buch über die Sudanesische Revolution. Derzeit koordiniert sie am Forschungsinstitut PeaceRep der London School of Economics das Sudanprogramm. Zudem ist sie Redaktorin der panafrikanischen Medienplattform AfricanArguments.org.

Mitte April 2023 hielt sich Raga Makawi in Khartum auf, als dort der Krieg ausbrach. Zusammen mit Familienangehörigen floh sie auf dem Landweg nach Ägypten. Sie lebt heute hauptsächlich in London und Kairo.

WOZ: Wie hat Burhan das geschafft?

Raga Makawi: Das militärische Vorgehen der RSF ging vielerorts auf Kosten der Bevölkerung. Schnell wurde sichtbar, dass die SAF dem wenig entgegenzusetzen hatten. Die Menschen hatten deshalb das Gefühl, sich selbst verteidigen zu müssen. Das hat viele mobilisiert; um die RSF zu besiegen, unterstützen sie seither die Regierungstruppen. Die Zahl der Wehrdienstleistenden stieg an.

WOZ: Burhan war es aber auch, der die sudanesische Revolution nach der Absetzung von Diktator Umar al-Baschir 2019 gekapert und den Übergang von einer Militär- zu einer zivilen Regierung sabotiert hat.

Raga Makawi: Es ist natürlich kompliziert. Aber so, wie es die Menschen im Sudan betrachten, schlagen sie sich nicht auf Burhans Seite, sondern auf jene der SAF als sudanesische Institution. Selbst während der Revolution war das Verhältnis ambivalent. Die Protestierenden betrachteten die SAF nicht per se als den Feind. Sie wollten eine neu aufgestellte Armee, die sich mit der Revolution in Einklang bringen lässt.

WOZ: Lebt die Revolution noch?

Raga Makawi: Selbstverständlich. Und zwar nicht nur in den Köpfen der Menschen, sondern auch ganz real: überall im Kriegsalltag, wo die revolutionären Kräfte lebensrettende Hilfe leisten. Die Erstversorger:innen vor Ort, die humanitären Netzwerke oder auch manche bewaffnete Gruppen: Sie alle sind der Revolution entwachsen, etwa den im ganzen Land bestehenden «Resistance Committees».

WOZ: Wie haben es diese geschafft, im Krieg weiter zu bestehen?

Raga Makawi: Als nachbarschaftliche Graswurzelnetzwerke hatten sie in ihrer politischen DNA immer schon eine Art Dienstleistungsgedanken. Nach Kriegsausbruch wechselten sie sofort in den Modus der gegenseitigen Hilfe. Seither betreiben sie Gemeinschaftsküchen, sie bieten Vertriebenen Schutz und sichere Fluchtwege, sie stellen die Verfügbarkeit verlässlicher Informationen sicher. Und sie dokumentieren Menschenrechtsverstösse: Folter, Vergewaltigungen, Entführungen. In anderen Worten: Die Widerstandskomitees versuchen nach Kräften, die Funktionen einer Zivilgesellschaft aufrechtzuerhalten. Und sie finden überall neu zusammen, etwa in Geflüchtetencamps. Oder im Ausland, zum Beispiel hier in Kairo, wo ich mich gerade aufhalte.

WOZ: Eine der grössten Stärken der sudanesischen Revolution lag darin, dass sie sich trotz gezielter Versuche nicht spalten liess: nicht zwischen Zentrum und Peripherie und auch nicht zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Hat auch der Krieg das nicht geschafft?

Raga Makawi: Er macht den Zusammenhalt sogar stärker. Erst vor ein paar Wochen gab es zum Beispiel eine grosse Kampagne zur finanziellen Unterstützung der Menschen in al-Faschir, der von den RSF belagerten Stadt in Darfur. Der Kampagnenslogan lautete sinngemäss: Die Hauptstadt wird gerade befreit – aber als Nächstes müssen wir al-Faschir befreien.

WOZ: Sie benutzen den Begriff «Befreiung». Bedeutet das für die Menschen in Khartum zunächst nicht vor allem: mehr Kämpfe, mehr Bombardements?

Raga Makawi: Nicht zwingend. Was wir sehen, ist eine Art Dominoeffekt. Es gab in Khartum Gebiete, die fest in RSF-Hand waren – dort gab es tatsächlich intensive Bombardierungen und Strassenkämpfe. Etwa in Bahri auf der rechten Nilseite. Mittlerweile aber sieht es eher so aus, als würden die RSF sich von ihren verbliebenen Stellungen zurückziehen.

Raga Makawi: In der Bevölkerung wird von «Befreiung» gesprochen, weil die RSF Khartum seit den ersten Kriegsmonaten faktisch besetzt hielten. Sie nutzten nicht nur die öffentliche Infrastruktur in der Stadt, sondern vertrieben auch die Bevölkerung gezielt. «Befreiung» bedeutet in dem Sinn vor allem, dass die Vertriebenen wieder nach Khartum zurückkehren können.

WOZ: Ist in absehbarer Zeit mit einem Ende des Krieges zu rechnen?

Raga Makawi: Es kommt drauf an, was man unter Kriegsende versteht. Die Gefechte zwischen SAF und RSF könnten tatsächlich bald enden. Aber natürlich werden die RSF in verschiedenen Regionen des Sudan präsent bleiben, etwa in Darfur, wo sie noch immer grosse Gebiete halten. Und auf politischer Ebene wird Hemeti versuchen, eine Parallelregierung aufzubauen.

Raga Makawi: Allerdings dürfte das bloss einer von vielen weiter bestehenden Konflikten sein. Viele Rebellengruppen haben sich in diesem Krieg mit den einst verfeindeten SAF verbündet – nach Kriegsende könnten sie sich erfahrungsgemäss wieder gegeneinander wenden. Vor allem die Milizen in Darfur werden von der Regierung eine gerechtere Verteilung von Wohlstand und Macht im Land einfordern. Vielleicht wird es eine politische Übereinkunft geben, vielleicht aber auch nicht.

WOZ: Auch die Islamisten aus Diktator Baschirs altem Machtapparat haben aufseiten der SAF im Zuge des Krieges wieder an Einfluss gewonnen. Sind sie die grossen Profiteure des Krieges?

Raga Makawi: Manche von ihnen sicher. Sie haben unter Baschir viel Geld gemacht und internationale Verbindungen geknüpft, was es ihnen nun im Krieg erlaubte, den SAF wegweisende Unterstützung zu bieten. Sie werden daraus Ansprüche ableiten. Aber das islamistische Establishment, das Baschir in seiner dreissigjährigen Diktatur geschaffen hat, ist sehr gross; es stellt im Sudan eine eigentliche Klasse dar, die vom Krieg mitunter am heftigsten getroffen wurde. Viele haben alles verloren, ihren Wohlstand, ihr Auskommen.

WOZ: Auf der anderen Seite haben die RSF zuletzt ein Treffen im kenianischen Nairobi abgehalten, um den Aufbau einer Parallelregierung zu lancieren. Was ist davon zu halten?

Raga Makawi: Indem er solch ein Treffen ermöglicht, mischt sich Kenias Präsident William Ruto in die Angelegenheiten eines souveränen Staats ein. Aber das grosse Problem ist hier nicht nur Ruto als Einzelperson und auch nicht Kenia als Land. Das Treffen ist Ausdruck einer Krise der Friedenspolitik in der Region.

WOZ: Wie meinen Sie das?

Raga Makawi: Schon oft wurde in der Vergangenheit versucht, Konflikte nach westlichem Framework zu lösen, also die jeweiligen Eliten durch Reichtum und Machtteilung zu besänftigen. Man belohnt die gewalttätigsten Akteure, indem man sie gemeinsam an einen Tisch bringt. Sie schliessen Abkommen ab, die sie früher oder später brechen. Gleichzeitig inszenieren sich die vermeintlichen Vermittler auf der internationalen Bühne. Ein Politiker wie Ruto behauptet, ein regionaler Friedensstifter zu sein – dabei haben sich in Nairobi allein die RSF und deren Verbündete getroffen. Und Kenia erhält dafür Kredite aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem wichtigsten internationalen Unterstützer der RSF.

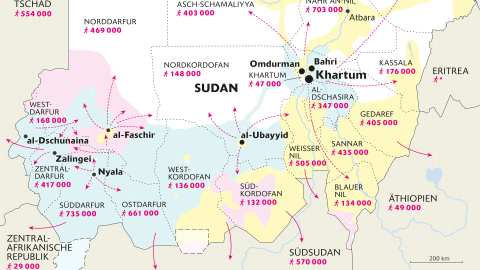

WOZ: Der Krieg, der gemäss Schätzungen 150 000 Todesopfer gefordert, Millionen Menschen in die Flucht getrieben und grosse Teile der Bevölkerung in eine Hungersnot gestürzt hat, ist noch nicht vorbei. Wer ist für das Ausmass dieser humanitären Katastrophe verantwortlich?

Raga Makawi: Die Schuld tragen viele Menschen und Institutionen. Was aber nicht vergessen werden sollte: Der Krieg kam zu einem Zeitpunkt, als die Menschen im Sudan nach Jahrzehnten der Kriege und internationaler Sanktionen bereits sehr vulnerabel waren. Zudem hatte die damalige Übergangsregierung schon weitreichende Sparmassnahmen durchgesetzt. Ein Grossteil der sudanesischen Mittelschicht war dadurch in den Bereich der Nahrungsmittelknappheit gedrängt worden, und das in Friedenszeiten.

WOZ: Als in den nuller Jahren der Darfurkrieg wütete, kam George Clooney in den Sudan, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Diesmal kam niemand. Warum scheint die Welt so desinteressiert?

Raga Makawi: Es ist gut, dass George Clooney nicht mehr kommt. Die Sudanes:innen brauchen kein Rettertum von einem Hollywoodstar. Und ich bin nicht einverstanden: Die Welt ist nicht desinteressiert. Überall sehe ich solidarische Kampagnen, ich sehe in der Diaspora Sammelaktionen für Gemeinschaftsküchen und medizinische Zentren, ich sehe Proteste. Ich spüre viel Empathie. Aber natürlich ist da auch ein lähmendes Gefühl der Machtlosigkeit.

WOZ: Die sudanesische Revolution, einer der bemerkenswertesten Volksaufstände der jüngeren Geschichte, hat vor sechs Jahren viel Hoffnung auf Wandel gebracht. Wenn selbst sie im Krieg mündet: Was wird die Situation im Sudan jemals grundlegend ändern können?

Raga Makawi: In gewissem Sinn ist Revolution immer auch Krieg und Krieg immer auch Revolution. Beides tendiert zueinander, denn wo Revolutionäres passiert, wehren sich die Machthaber mit allen Mitteln, üblicherweise mit Gewalt. Ich würde also sagen, dass sich das, was im Sudan seit zwei Jahren passiert, auch als Zwischenschritt der Revolution verstehen lässt. Sie lebt weiter.

Raga Makawi: Angesichts des unbeschreiblichen Elends, das mit dem Krieg gekommen ist, klingt das schrecklich – aber die Zerstörung trifft auch die bestehende Ordnung. Es wird niemandem gelingen, nochmals so zu regieren, wie es Baschir und seine Untergebenen jahrzehntelang getan haben.