Krankenversicherung: Fiasko mit Spätfolgen

Wieso hat die Schweiz ein so kompliziertes, teures und unsoziales Krankenversicherungssystem? Vor der Abstimmung über die Prämien-Entlastungs-Initiative lohnt sich ein Blick in die Geschichte.

Das Verdikt war glasklar: Am 20. Mai 1900 lehnten die Schweizer Stimmbürger in einer Referendumsabstimmung mit 341 914 zu 148 035 Stimmen das Gesetz über eine Kranken-, Unfall- und Militärversicherung wuchtig ab. Nur gerade der Kanton Glarus stimmte zu.

Es war das Ende der Bemühungen, eine obligatorische, einkommensabhängige Krankenversicherung zu schaffen; ein Sozialversicherungssystem also, in dem einerseits der Staat und andererseits die Unternehmen und die Beschäftigten – wie später bei der AHV – die Krankenkassen hätten finanzieren sollen. Stattdessen blieb es bei dem, was wir noch heute kennen: einem privaten Versicherungssystem mit Kopfprämien, das angesichts der hohen Gesundheitskosten immer mehr Haushalte an die Belastungsgrenze bringt.

Die Lex Forrer

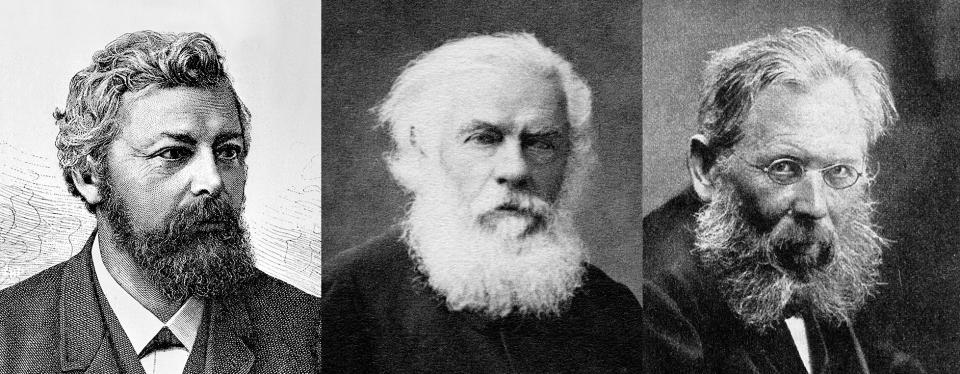

Ausgearbeitet hatte die abgelehnte Gesetzesvorlage Ludwig Forrer. Der Winterthurer Nationalrat war Mitglied der Demokratischen Partei, die Teil der 1894 gegründeten Schweizer FDP war. Als Anwalt vertrat er immer wieder Arbeiter:innen in Haftungsklagen gegen Industriebetriebe, die bei Unfällen nicht oder nur ungenügend Entschädigungen leisten wollten. Forrer wusste auch von der grossen Not der Arbeiter:innenfamilien. Wegen der langen Arbeitszeiten und schlechter Ernährung aufgrund der tiefen Löhne wurden die Arbeiter:innen oft krank. Lohnausfallentschädigungen gab es nicht, die Arztkosten waren selber zu bezahlen.

Zwar waren im 19. Jahrhundert viele Hilfskassen entstanden, die etwa von Arbeiter:innenvereinen, Gewerkschaften oder auch Kirchen getragen wurden. Diese sprangen nach dem Prinzip «Einer für alle, alle für einen» in Notfällen ein. Doch waren sie oft unprofessionell geführt und kannten sich mit Versicherungsmathematik nicht aus. So fehlten bei Bedarf die nötigen Gelder, um Notlagen wirklich lindern zu können.

Betriebs- und Fabrikkrankenkassen wiederum waren nach dem Gusto der Fabrikherren organisiert. Die Arbeiter:innen hatten zwar einzuzahlen, konnten aber über die Verwendung der Gelder nicht mitbestimmen. Missstände und Unterschlagungen waren an der Tagesordnung. Frauen wurden sehr oft von Krankenkassen abgelehnt, oder dann mussten sie weit mehr als die Männer zahlen. Auch der Lohnausfall nach der Geburt eines Kindes war nicht versichert.

Forrers Demokratische Partei gehörte zum linken Flügel der FDP. Sie kämpfte für einen Ausbau der Volksrechte und stand für einen starken Staat. Ihre Mitglieder wurden von ihren bürgerlichen Gegnern gelegentlich als «Staatssozialisten» bezeichnet. Doch eigentlich waren sie bürgerliche Pragmatiker, die hofften, mit ihrer Politik die Klassengegensätze abzuschwächen und soziale Unruhen zu vermeiden.

Forrer orientierte sich bei der Ausarbeitung des Gesetzes an der Sozialgesetzgebung des Deutschen Reichs. Dort hatte Reichskanzler Otto von Bismarck 1883 das Krankenversicherungsgesetz durch den Reichstag gebracht und damit die Idee der Sozialversicherung begründet. Es war die Antwort des Staats auf den Aufstieg der Gewerkschaften und der Sozialdemokratie. Den sozialen Forderungen der Arbeiter:innenbewegung sollte so ein Stück weit entgegengekommen werden, während Bismarck gleichzeitig ihre politischen Organisationen unterdrücken liess. So verabschiedete der Reichstag Ende der 1870er Jahre die sogenannten Sozialistengesetze, mit denen Versammlungen und Schriften der Sozialdemokratie verboten wurden.

Linke Kritik mit falscher Taktik

Ein Gegenspieler von Forrer war Herman Greulich, ein reformorientierter Sozialdemokrat, der 1888 die SP mitgründete und das Sekretariat des Schweizerischen Arbeiterbunds leitete, einer Dachorganisation von Gewerkschaften, konfessionellen Arbeiter:innenorganisationen und Krankenkassen. Greulich waren die von Forrer vorgesehenen staatlichen Krankenkassen ein Dorn im Auge. «Die Arbeiter waren auf dem Gebiete der Krankenversicherung zuerst da», proklamierte er. Er sah in den Hilfskassen der Arbeiter:innenvereine ein Labor der Arbeiter:innenselbstverwaltung und -organisierung. Allerdings sollte nach Greulichs Vorstellung die Funktion dieser Kassen auf den Lohnausfall bei Krankheit beschränkt werden. Die Arzt- und Spitalkosten dagegen sollte nach seiner Vorstellung der Staat übernehmen. Denn: Der grösste Teil der Erkrankungen sei auf «allgemeine soziale Ursachen zurückzuführen», und deshalb sei auch die ganze Gesellschaft dafür verantwortlich.

Greulich war also Anhänger eines staatlich finanzierten Gesundheitssystems, wie es heute etwa Grossbritannien und Italien kennen. Am Arbeitertag im November 1893, dem Plenum des Arbeiterbunds, setzte er die Lancierung einer entsprechenden Volksinitiative durch, um Druck auf Forrers Gesetzgebung zu machen. Taktisch war das allerdings äusserst ungeschickt. Denn sein Vorhaben war so schlecht abgestützt und seine Ideen waren so wenig propagiert worden, dass nur schon die nötigen 50 000 Unterschriften nicht zustande kamen.

Forrer hatte danach freie Bahn. Nach der Beratung seines Entwurfs mit einer ausserparlamentarischen Expertengruppe, mit dem Bundesrat und in den zuständigen Kommissionen des Stände- und Nationalrats war die Zustimmung in den Schlussabstimmungen der beiden Räte fast einhellig. Alles sah nach einem durchschlagenden Erfolg für Forrer aus.

Eine unheilige Allianz

Am 4. November 1899 erschien in der «Berner Volkszeitung», einem Lokalblatt aus Herzogenbuchsee, ein Leitartikel des Verlegers Ulrich Dürrenmatt mit dem Titel «Referendum oder nicht?». Dürrenmatt – der Grossvater des Schriftstellers Friedrich Dürrenmatt – galt als Demagoge und hatte die konservative Bernische Volkspartei (eine Vorgängerorganisation der SVP) mitgegründet. Er war ein «seltsamer, eigensinniger und einsamer Rebell, der den Freisinn, die Sozialisten und die Juden hasste», wie sein berühmter Enkel später über ihn schrieb. So unterstützte er aktiv die eidgenössische Initiative für ein Schächtverbot, die am 20. August 1893 angenommen wurde und deren Ausgang er mit der Überschrift «Das Schweizervolk ist noch nicht verjudet» kommentierte.

Ulrich Dürrenmatt wies in seinem Artikel darauf hin, dass er Unterschriftenbögen gegen Forrers Gesetzesvorlage gedruckt habe, die er allen zur Verfügung stelle, «die davon Gebrauch machen wollen». Dürrenmatt war allerdings nicht der Einzige, der das Referendum forcierte. Auch andere Zeitungen machten sich dafür stark mit der Begründung, über ein derart wegweisendes Gesetz müsse das Volk abstimmen können.

Der Stein kam ins Rollen: Eine unheilige Allianz von Tabak- und Textilfabrikanten, katholischen Sozialpolitikern, Bauernvertretern und protestantischen Sozialstaatsgegnern, welschen Föderalisten, aber auch Anhängern der Selbsthilfekassen bildete sich. Selbst Herman Greulich sammelte Unterschriften – und stiess damit viele seiner Mitstreiter vor den Kopf. So kamen weit über 100 000 Unterschriften zusammen. Dürrenmatt frohlockte über die «gewaltige Kundgebung», die «gar nicht organisiert war».

Im Abstimmungskampf traten dann auch bekannte Personen als Gegner hervor, wie etwa der Zürcher Textilfabrikant Robert Schwarzenbach, während Unterschriftensammler wie Herman Greulich ins befürwortende Lager zurückwechselten. Der katholische Theologe Karl Eberle sah in einer Propagandaschrift gegen das Gesetz den Bauernstand und die Handwerker bedroht, die sich die absehbar hohen Prämien, die sie für ihre Mägde und Hilfskräfte würden zahlen müssen, nicht leisten könnten. Das Gesetz sei «ein Stück Sozialismus». Der Staat werde «zum Versorger und Brotvater für alle gemacht».

Letztlich war es wohl die Summe der verschiedenen gegnerischen Argumente, die die Vorlage zu Fall brachte. Dabei hatten sich weder die grossen Parteien noch die nationalen Verbände für die Ablehnung ausgesprochen. Dürrenmatt schrieb nach Bekanntwerden des Ergebnisses: «Für das Schweizervolk bedeutet der 20. Mai 1900 eine wahre Befreiungstat, die Erlösung vom Joch der Beamtenschaft.»

Ludwig Forrer zog sich nach der Niederlage für über zwei Jahre aus der Politik zurück, wurde dann aber Bundesrat. Dort arbeitete er an einer neuen Vorlage mit, die 1911 vom Volk angenommen wurde. Das neue Gesetz basierte auf dem bestehenden Modell von Freiwilligkeit und Kopfprämien. Die Kassen erhielten nun, wenn sie gewisse Bedingungen erfüllten, staatliche Zuschüsse, und die Kantone bekamen die Kompetenz, die Krankenversicherung für obligatorisch zu erklären. Dabei blieb es über Jahrzehnte, während die Zahl der Versicherten bis 1964 von 395 000 auf 5,24 Millionen stieg. Das machte die Krankenkassen zu einflussreichen Akteuren, die Änderungen zu ihren Ungunsten ein ums andere Mal erfolgreich bekämpften.

Der Zwang zum Weiterarbeiten

Auch der reformfreudige SP-Bundesrat Hans Peter Tschudi, der 1959 das Innendepartement übernahm, resignierte angesichts des Einflusses der Kassen schon bald. So sagte er 1962: «Kein Mensch würde dieses komplizierte Krankenversicherungssystem, das sich nun historisch herausgebildet hat, neu schaffen.» Doch müsse man jetzt damit «weiterarbeiten». So gelangen Tschudi 1964 nach langen Debatten nur kleine Änderungen.

Der Druck von aussen verpuffte: Die SP scheiterte 1974 mit der Initiative für ein einkommensabhängiges Unfall- und Krankenversicherungsobligatorium mit nur 28 Prozent Zustimmung. Eine grössere Reform trat schliesslich erst 1996 in Kraft, als das gesamtschweizerische Obligatorium eingeführt und Prämienunterschiede zwischen Frauen und Männern aus der Welt geschafft wurden. Die grundsätzliche Struktur der privaten Kassen und der unsozialen Kopfprämien blieb allerdings bestehen. Zwei weitere SP-Initiativen in den nuller Jahren, die das ändern wollten, scheiterten deutlich.

Die Schweiz hatte mit der Ablehnung der Lex Forrer im Mai 1900 einen Pfad beschritten, von dem abzuweichen danach kaum mehr möglich war. Die Strukturen hatten sich verfestigt und wurden von den bürgerlichen Parteien gegen links verteidigt. Reformfreudige Demokrat:innen vom Schlag eines Ludwig Forrer, die sich an groben sozialen Ungleichheiten stossen, gibt es in der FDP schon lange nicht mehr.

Möglich, dass es nun doch noch zu einem kleinen Wandel kommt. Am 9. Juni wird über die Prämien-Entlastungs-Initiative der SP abgestimmt. Sie fordert eine Deckelung der Prämien auf zehn Prozent des verfügbaren Einkommens. Es wäre ein kleiner Schritt, kein Systemwechsel. Doch wieder verbreiten die Gegner:innen Angst vor hohen staatlichen Kosten und einer überbordenden Bürokratie. Aber weil der Leidensdruck vieler Prämienzahler:innen inzwischen so hoch ist, könnte die Vorlage angenommen werden. Forrer würde es wohl freuen.

Dieser Text stützt sich unter anderem auf das 1978 erschienene Buch «Das Ringen um die soziale Sicherheit in der Schweiz» von Jürg Sommer sowie auf die 1972 erschienene Biografie über Ludwig Forrer von Walter Labhart.