Landesverweise: Manus Abgang

Die SVP-Ausschaffungsinitiative zeitigt dramatische Folgen: Die Geschichte von Manuel Bengoechea, der hier geboren und drogensüchtig wurde – und mit 54 Jahren aus dem Land gewiesen.

Den Mann, über den sie am 18. April 2023 urteilten, hatten die Mitglieder der Strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts nie persönlich gesehen oder gesprochen. Allein aufgrund der Akten, wie das am obersten Schweizer Gericht üblich ist, hielten sie fest, dass Manuel Bengoechea zwar die gesamte Schulzeit und berufliche Ausbildung in der Schweiz absolviert habe, hier sämtliche privaten Beziehungen pflege und auch akzentfrei Schweizerdeutsch spreche. Dennoch sei nicht von einem schützenswerten Privatleben auszugehen und ein Landesverweis deshalb rechtens. «Die Beschwerde wird abgewiesen», stellte das Gericht lapidar fest. Die Konsequenz des Satzes: Die Bundesrichter:innen Laura Jacquemoud-Rossari, Christian Denys, Giuseppe Muschietti, Sonja Koch und Christoph Hurni beschliessen an diesem Dienstag, Bengoechea aus dem Land zu werfen.

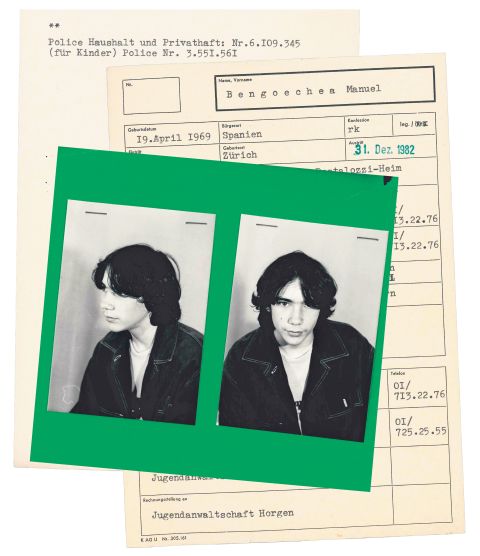

Bengoechea, der nicht nur in der Schweiz gross wurde, sondern am 19. April 1969 auch hier geboren wurde und also einen Tag nach dem Urteilsspruch 54 Jahre alt ist; Bengoechea, der an der Kronenstrasse in Adliswil an der Sihl aufgewachsen ist und nicht nur akzentfrei Schweizerdeutsch, sondern das breiteste Zürichdeutsch spricht, ein althergebrachtes Gassenzürichdeutsch, wo ein Gramm Kokain «äs Grämmli» ist und ein Einbruch «äs Brüchli»; Manu, wie ihn die meisten nennen, die ihn kennen, sagt zum Urteil: «Ich bin in der Schweiz süchtig geworden, und ich habe mir meine Sucht hier finanziert.» Neben ihm auf einer Bank sitzt seine ältere Schwester Esther, sie ergänzt: «Du wurdest hier delinquent, und du wurdest hier auch bestraft, das ist alles richtig. Du wurdest x-mal bestraft, alles in Ordnung: Aber dich ins Nichts abschieben? Das stimmt für mich einfach nicht.»

Esther Bengoechea hatte sich bei dieser Zeitung gemeldet, weil sie überzeugt ist, das Schicksal von Manu und das Urteil gehörten an die Öffentlichkeit. Ein Urteil, das auch von den Expert:innen, die das «Jahrbuch für Migrationsrecht» herausgeben, als «hochproblematisch» bezeichnet wird. Denn es höhlt die sogenannte Härtefallklausel aus: Diese wurde nach der Annahme der SVP-Initiative «Für die Ausschaffung krimineller Ausländer» im Jahr 2010 vom Parlament erlassen, um Landesverweise wenigstens verfassungskonform umzusetzen und insbesondere Secondos und Secondas davor zu schützen. Der Fall Bengoechea steht beispielhaft dafür, wie sich die Schweiz stattdessen ihrer Suchtkranken ins Ausland entledigt. Und wie nicht nur sie, sondern auch ihre Familien unter solch existenziellen Eingriffen leiden.

Es ist ein warmer Frühlingstag, die Magnolien blühen bereits, als wir uns im Park neben der Kirche von Küsnacht treffen, wo Manu seit drei Jahren zur Therapie wohnt, er hat einen erfolgreichen Entzug hinter sich. Manu, ein bulliger Typ im weissen Trägershirt, erzählt seine Lebensgeschichte, Esther, zierlich und mit feiner Brille, ergänzt seine Schilderungen, manchmal widersprechen sie sich auch resolut, wie das Geschwister oft tun: «Esthi, das stimmt jetzt nicht!» In einigen Monaten, meint Manu, möchte er die Schweiz verlassen, wenn bis dahin endlich die offenen Wunden an den Beinen und Füssen geheilt sind. Er ist nur noch behördlich hier geduldet. Drei Wochen später schickt mir Esther eine Whatsapp-Nachricht: Manu sei unerwartet an der Lungenkrankheit COPD gestorben. Sie bittet mich, seine Geschichte dennoch zu erzählen, denn sie stehe beispielhaft für eine grundsätzliche Entwicklung. Wir vereinbaren, dass wir uns nochmals treffen, an dem Ort, wo alles seinen Anfang genommen hat: in Adliswil.

Was Gott verboten hat

«Schau, das ist das Fenster, aus dem Manu den Brand beobachtet hat.» Wir stehen an der Kronenstrasse, wo die Bengoecheas wohnten. Warum sich der Sechsjährige damals so für den Milchladen interessierte, der gegenüber in Flammen stand, klärte sich wenige Stunden später auf, als die Polizei an der Tür klingelte: Manu hatte den Brand selbst verursacht. Im Kindergarten hatte er eine der Zündholzschachteln mitgehen lassen, die als Geschenk für den Muttertag bemalt wurden. Auf dem Nachhauseweg zündete er mit den Streichhölzern einen Kehrichtsack an, weil das Plastik so schön tropfte. Das Feuer griff auf den Laden über. Für die Eltern, Anfang der 1960er Jahre aus Spanien eingewandert, sei der Besuch der Polizei eine Katastrophe gewesen, erinnert sich Esther. «Es waren die Jahre der fremdenfeindlichen Initiativen von James Schwarzenbach. Wir mussten zu Hause immer Finken tragen, damit wir bloss keinen Lärm verursachten und nicht auffielen.» Und dann das: eine Brandstiftung! Manu wurde zum ersten Mal bei den Behörden aktenkundig, und die Schläge des Vaters mit dem Gürtel hinterliessen ihre Spuren auf dem Körper und in der Psyche des kleinen Jungen.

Esther führt weiter durchs Quartier, neben dem Wohnhaus stand eine Schreinerei, auch hier legte Manu mit Sägespänen einen Brand, der zwar kleiner war als jener beim Milchladen, aber das Drama war mindestens so gross, gehörte die Schreinerei doch dem Vermieter der Eltern. Über eine Brücke geht der Spaziergang weiter auf die andere Seite der Sihl, hier lebte eine Rom:njafamilie mit ihren Kindern. Manu wurde in ihre Bande aufgenommen, zur Mutprobe musste er sich unter eine Kartonschachtel setzen, die anderen Kinder zündeten sie an. Manu blieb sitzen, bis sie niedergebrannt war.

«Mit ihnen habe ich alles Wüste, alles Gottverbotene gemacht», erzählt Manu bei der Kirche in Küsnacht ein paar Wochen vor seinem Tod. «Hätte ich sie nicht kennengelernt, wäre es vielleicht anders gekommen.» – «Dann hättest du andere kennengelernt», wirft Esther ein. «Du bist an die rangekommen, weil du sie gesucht hast. Du hast einfach den Kick gesucht, ob es das Feuer war oder später die Drogen. Du warst furchtlos.» – «Und du warst etwas unscheinbar», meint Manu. – «Ich war die brave Tochter, die gemacht hat, was ihr die Eltern sagten. Mit dir war da plötzlich jemand, bei dem das nicht so war. Damit konnten sie nicht umgehen. Meine Mutter hat auch keine Hilfe von aussen gesucht. Möglichst alles totschweigen.»

So willigte die Mutter auch ein, als ihr die Behörden im Sommer 1981 empfahlen, Manu in ein Heim zu geben. Der Junge war damals zwölf Jahre alt und besuchte eine Sonderklasse. In ausgeglichenen Phasen habe er durchaus gute Leistungen erbracht, doch sei er wiederholt als «Schulhausbösewicht» aufgefallen, heisst es in den behördlichen Unterlagen, die Esther aufbewahrt hat. Mit dem Geld, das er der Mutter aus dem Portemonnaie geklaut hatte, kaufte Manu Süssigkeiten, um damit Freund:innen zu gewinnen. «Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Verhaltensstörung Manuels den untauglichen Versuch darstellt, positive Zuwendung zu erhalten und beachtet zu werden», schrieb der schulpsychologische Dienst. Zuwendung, die er insbesondere von den Eltern erwartete. Doch die hätten ihn wahlweise nicht beachtet oder bestraft.

Flucht nach vorn

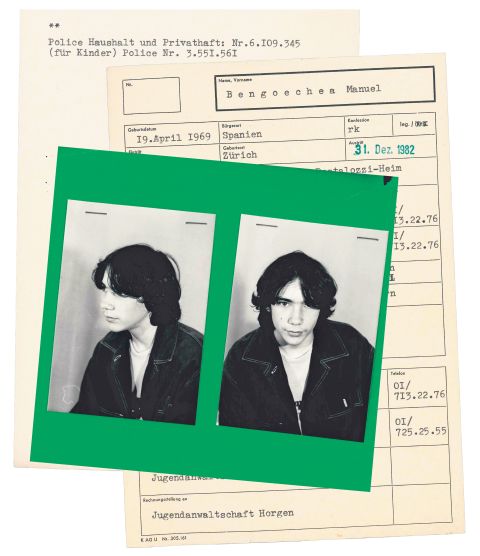

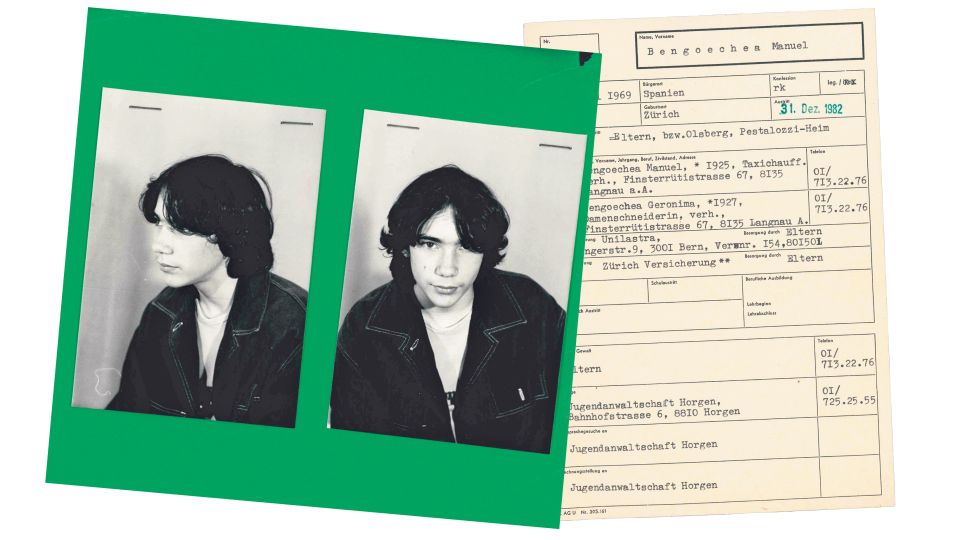

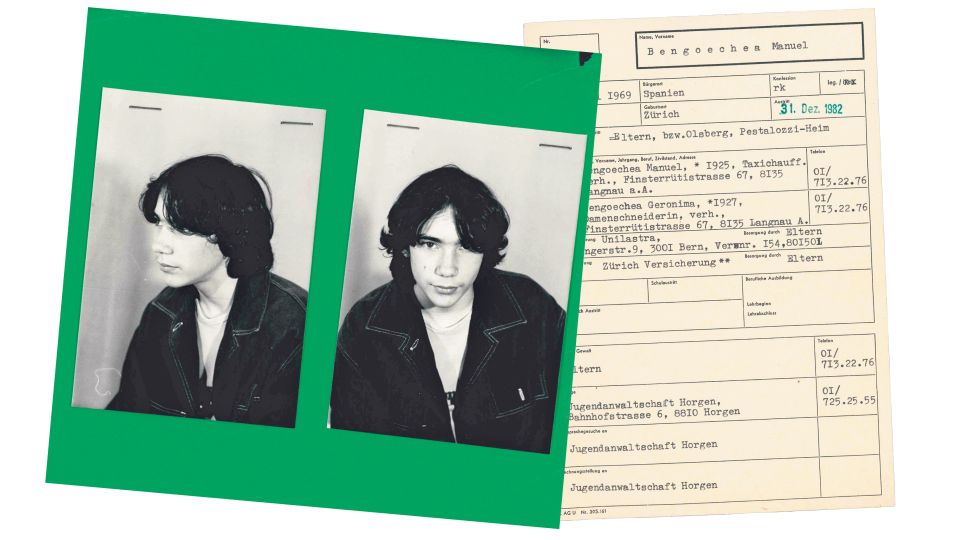

Als Erstes kam Manu ins Jugendheim der Pestalozzistiftung im aargauischen Olsberg, wo er nach einem halben Jahr bereits wieder entlassen wurde. «Das Wesen des Knaben ist uns undurchsichtig und fremd geblieben», heisst es im Abschlussbericht der Heimleitung. Jeder Beziehung sei er durch Weglaufen oder Verkriechen ausgewichen, immer wieder ging er «auf Kurve», kehrte zurück zur Familie. Als Nächstes wurde Manu in das Landerziehungsheim in Hausen am Albis gesteckt. Auf den grünen Aktenumschlag sind zwei Aufnahmen geheftet, die einen melancholisch dreinblickenden Jungen zeigen. Die Profilbilder erinnern an Polizeiaufnahmen. Doch die Aufzeichnungen in den Akten atmen einen offeneren Geist, der gesellschaftliche Aufbruch nach 1968 in der Erziehung ist spürbar. Des undurchschaubaren Manus aber, der im Zweifel lieber weglief, wurde niemand habhaft. «Er ist auf der Flucht vor sich selbst, auf der Flucht nach vorne», heisst es einmal in den Akten.

«Ich war insgesamt in sieben Heimen», erinnert sich Manu. «Die Erfahrung war sicher nicht angenehm, aber ich habe es nicht anders gekannt. Oft war ich einer der Jüngsten, wurde geplagt und gehänselt.» Zum Schluss kam er in ein Heim für schwer erziehbare Jugendliche auf dem Tessenberg im Berner Jura, in die geschlossene Abteilung. «Da habe ich meine Ruhe gehabt. Auf eigenes Verlangen blieb ich sogar länger.» Manu absolvierte eine Anlehre als Topfpflanzengärtner. Nach dem 18. Geburtstag konnte er die Heimstrukturen endlich verlassen. Er begann zu arbeiten, im Gartenbau, im Getränkehandel, bei einem Textilveredler. Und er lernte eine Frau kennen – eine langjährige Partnerschaft entstand.

Bereits als Jugendlicher hatte Manu Haschisch geraucht. Mit der Freundin habe er dann «das Kokain kennengelernt», wie er erzählt. Zuerst konsumierten die beiden sporadisch, dann zog er das Pulver einmal während der Arbeit die Nase hoch. «Ich habe nicht bemerkt, als es Feierabend wurde, so rassig ging es voran. Mit dieser Erfahrung war es bis zum täglichen Konsum nicht mehr weit.» In der Freizeit begann er, mit Marihuana zu dealen, und immer mehr Stoffe kamen dazu: LSD, Pillen, Amphetamin, Ketamin, Pilze. Nur das Dealen mit Kokain hatte ihm die Partnerin untersagt.

In Lebenskrisen flüchtete sich Manu jeweils tiefer in die Sucht. Nach einem heftigen Beziehungsstreit schnupfte er das Kokain nicht mehr, sondern rauchte es. Und je schneller die Spirale der Abhängigkeit drehte, umso mehr Geld brauchte er, um seine Sucht zu finanzieren. Manu weitete seine Kleindealertätigkeit aus, nach der Trennung der Freundin verkaufte er auch Kokain, später kam Heroin dazu, von dem er ebenfalls abhängig wurde. Der Stoff und das Geld, das Geld und der Stoff – letztlich sind beides ähnlich illusionäre Pulver. Manu sagt, er habe an bestimmten Tagen bis zu tausend Franken für den Eigenkonsum verbraucht. «Ich habe exzessiv konsumiert, war wirklich schwerstsüchtig.»

Ehrbare Grundsätze

Wenn er über das Dealen spricht, klingt er hingegen nüchtern wie ein Geschäftsmann: Viel Organisation, ständiges Telefonieren, dauernde Präsenz habe die Arbeit bedeutet. «Klar, wenn man das Gesetz anschaut, dann habe ich natürlich dagegen verstossen.» Aber er habe durchaus seine Grundsätze gehabt: gute Ware zu einem fairen Preis. Und nur an Personen verkaufen, die bereits süchtig waren, vor allem um die Kontakt- und Anlaufstellen der Stadt Zürich herum, wo der Konsum von mitgebrachten Drogen toleriert wird. Darum kann Manu nicht verstehen, dass es im Urteil des Bundesgerichts heisst, dass von seiner deliktischen Tätigkeit «eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit, Ordnung und Gesundheit» ausgegangen sei. Dass seine Sucht sogar mitverantwortlich gewesen sein soll für diese Gefahr. «Ich habe nie jemandem Gewalt angetan, nie jemanden zum Konsum überredet und nie jemanden beschissen», sagt Manu. «Die Leute hatten mich gerne.»

Und was haben die Drogen ihm selbst gebracht? «Das Kokain war mein Motor, ich brauchte es zum Arbeiten. Das Heroin hat mich vom Hoch wieder heruntergeholt.» Und dann war da noch etwas anderes. Nicht nur, dass ihn die Drogen hoch- und runterpushten, sie machten ihn auch zum Mittelpunkt in seinem Umfeld: «Jeder wollte etwas von mir. Und irgendwie habe ich das auch genossen.» Gegen Drogen fuhr ihn ein Kollege mit dem Auto, putzte ihm eine Kollegin die Wohnung. Die Süssigkeiten auf dem Pausenplatz früher und die Drogen vor der Kontaktstelle später, sie hatten am Ende die gleiche soziale Funktion: Manu fand Anschluss. Von wem er selbst die Drogen bezog, darüber erzählte er nur wenig an jenem Nachmittag in Küsnacht. Gerne hätte ich nachgefragt bei einem weiteren Treffen, zu dem es nicht mehr gekommen ist.

Auf die Aufenthalte in den Heimen folgten solche in Gefängnissen: Fünf Mal wurde Manu wegen Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt. «Total bin ich etwa dreizehn Jahre gehockt.» Meist war er clean, wenn er wieder rauskam. «Dann fängst du wieder im Kleinen an zu konsumieren, zu dealen, und schon rutschst du wieder voll rein.» Esther sah irgendwann ein, dass sie gegen sein Suchtverhalten nichts ausrichten konnte. «Mir wurde es wichtiger, dass er noch als Familienmitglied funktioniert. Er kam auch immer an den Geburtstagen meiner Kinder vorbei. Da wollte ich ihm jeweils nicht noch den Kopf vollschwatzen, dass er mal aufhören soll mit dem Zeug.»

Gewiss, viele Leute hätten Mühe mit dem Thema Drogen, würden in Gesprächen auf Distanz gehen. Aber irgendwann sehe man als Familienangehörige die Sucht einfach als Krankheit. Von der Manu, nach einer ersten gescheiterten Therapie, tatsächlich loskam. «Vom Konsum her geht es mir so gut wie nie», sagt er beim Treffen in Küsnacht. «Ich habe seit fast fünf Jahren nichts mehr genommen.» In diese Zeit fällt auch das Bundesgerichtsurteil, das ihn des Landes verwies.

Ein Staatsanwalt beschwert sich

Am Zürcher Bezirksgericht lief noch alles gut. Im Oktober 2019 war Manu in einer Polizeikontrolle mit kleineren Mengen Heroin und Kokain hängen geblieben. Er befand sich auf einem Tiefpunkt, lebte obdachlos in Notschlafstellen, bei der Einvernahme war er kaum ansprechbar. Im Verlauf des Jahres bis zum Prozess im November 2020, den er im vorzeitigen Strafvollzug verbrachte, verbesserte sich Manus Zustand, sodass die Richter:innen ein «Gesamtpaket» schnürten: Sie verurteilten ihn zu dreissig Monaten Haft und ordneten gleichzeitig eine therapeutische Massnahme an, auf einen Landesverweis verzichteten sie. «Der Beschuldigte ist in der Schweiz verwurzelt, sämtliche seiner Bezugspersonen leben hier, und er hat keinen realen Bezug mehr zum Heimatland seiner verstorbenen Eltern», schrieb der Gerichtspräsident zur Begründung.

Er brachte damit die Härtefallklausel zur Anwendung, die vom Parlament nach der SVP-Ausschaffungsinitiative erlassen worden war. Sie ermöglicht es Gerichten, in Ausnahmefällen von einem Landesverweis abzusehen, wenn die privaten Interessen des Angeklagten am Verbleib in der Schweiz höher sind als die öffentlichen an einer Ausweisung. Dabei ist gemäss Gesetz der besonderen Situation von Ausländer:innen Rechnung zu tragen, die in der Schweiz geboren oder aufgewachsen sind. Auch wenn gewisse Katalogtaten eine Ausweisung nach sich ziehen, muss immer der Einzelfall geprüft werden. Dass die Stimmberechtigten keinen Automatismus bei Landesverweisen wollen, bestätigten sie mit der deutlichen Ablehnung der SVP-«Durchsetzungsinitiative» 2016.

Dass das Bezirksgericht mit seinem Urteil einen umsichtigen Entscheid gefällt hatte, zeigte der spätere Erfolg von Manus Therapie. Doch Staatsanwalt Gabriele Faccoli liess das Urteil nicht auf sich beruhen. Einzig wegen des nicht ausgesprochenen Landesverweises legte er Berufung ein – und erhielt vor dem Obergericht im August 2021 recht: Ein persönlicher Härtefall liege nur dann vor, wenn die Kernfamilie, also Ehegatten oder Kinder, betroffen seien. Weiter hielt das Gericht wörtlich fest: «Zwar ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Beschuldigte in Spanien ohne Weiteres den Weg in ein bürgerliches Leben finden wird, gering. Vielmehr ist zu erwarten, dass er dort ein Leben am Rand der Gesellschaft führen und weiterhin auf die Unterstützung Dritter angewiesen sein wird. Dies ist aber auch hier in der Schweiz der Fall.» Das Bundesgericht, bei dem nun wiederum Manu Beschwerde einlegte, folgte dieser sarkastischen Logik.

Gerne hätte ich mit Staatsanwalt Faccoli über seine Motivation gesprochen, auf einen Landesverweis zu pochen. Doch nach einem kurzen telefonischen Gespräch zur Anfrage meldete sich nur die Medienstelle und teilte noch einmal mit, dass lediglich in Ausnahmefällen von einer Landesverweisung abzusehen sei – und die Voraussetzungen in diesem Fall aus ihrer Sicht nicht gegeben gewesen seien.

Doch ein Automatismus

Zum Verhängnis wurde Manuel Bengoechea letztlich, dass er sich wegen seiner Sucht und seiner Delinquenz nie einbürgern lassen konnte. Als «Schweizer ohne Pass» bezeichnet ihn deshalb sein Anwalt Matthias Wäckerle. «Hatte die Mehrheit solche Leute im Sinn, als sie die Initiative der SVP annahm?», fragt er bei einem Besuch auf der WOZ-Redaktion rhetorisch. Viele Drogenkranke seien derzeit von Ausweisungen betroffen. «Der Grund liegt darin, dass das Strafrecht bei Betäubungsmitteln besonders streng ist und immer gleich ein Landesverweis mitverhandelt wird.» Die harte Bestrafung von Betäubungsmitteldelikten sei die repressive Schattenseite der liberalen Schweizer Drogenpolitik. Wobei es durchaus zu «Wertungswidersprüchen» komme, wie Wäckerle ausführt: Während man die Suchtkrankheit bei therapeutischen Massnahmen berücksichtige, zähle sie bei Landesverweisen offenbar nichts.

Der Anwalt erlebt die Rechtsprechung als willkürlich: Es hänge stark vom jeweiligen Staatsanwalt und der Zusammensetzung des Gerichts ab, ob ein Landesverweis gefordert oder ausgesprochen werde. Das sei auch in Manus Fall so gewesen. «Das Bezirksgericht hat ein FDPler der alten Schule präsidiert, der darauf verzichtete.» In den beiden ersten Instanzen findet die Anhörung noch mündlich statt, was einen positiven Einfluss auf das Verständnis für die persönliche Situation des Angeklagten haben könne. Das Bundesgericht beurteile die Fälle dann nur noch abstrakt. «Dabei lässt es sich offenkundig politisch von der SVP treiben. Das Urteil gegen Manu kommt letztlich einem Automatismus gleich», kritisiert Wäckerle. «Es ist nichts anderes als eine Doppelbestrafung für Menschen ohne Schweizer Pass.»

Der Anwalt versuchte zwar noch, den Fall vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) zu bringen. Doch dort wurde wie bei neunzig Prozent aller Fälle gar nicht erst auf ihn eingetreten. Über den Grund informiert der EGMR jeweils nicht.

Fanny de Weck untersucht für das Jahrbuch für Migrationsrecht die Rechtsprechung zu den Landesverweisen am Bundesgericht. Jährlich kommen dabei etwa hundert Fälle zusammen. «Die Anwendung der Härtefallklausel ist die seltene Ausnahme. Die grosse Mehrheit aller Beschwerden wird abgewiesen, auch die von Secondos», bilanziert sie in ihrer Kanzlei an der Zürcher Langstrasse. «Das ist umso stossender, als die Landesverweisung für einen Secondo die wohl härteste Massnahme ist, die von der Eidgenossenschaft gegen eine einzelne Person zusätzlich zu einer Strafe ausgesprochen werden kann.» Für die Betroffenen trete die eigentliche Strafe dann in den Hintergrund. «Wir haben hier ein Problem mit dem verfassungsmässigen Verhältnismässigkeitsprinzip.»

Oftmals würde gar keine klare Abwägung zwischen den öffentlichen und den privaten Interessen getroffen, der Landesverweis nur mit wenigen Sätzen begründet, während das Strafmass über Seiten abgewogen werde. «So wird die Härtefallklausel ausgehöhlt», warnt die Juristin. Auch sie bestätigt, dass Suchtkranke besonders stark von Ausweisungen betroffen seien. Die Sucht werde dabei, wie im Fall von Manu, häufig nicht für die Leute ausgelegt, sondern gegen sie.

Federleicht

Am Schluss unseres Spaziergangs in Adliswil setzen wir uns in ein Café am Fluss. Esther Bengoechea hat ein Fotoalbum ihrer Familie dabei und erzählt, wie ihre Eltern in die Schweiz kamen. Der Vater, der ebenfalls Manuel hiess, entzog sich als Baske dem Wehrdienst in Francos Armee, lebte dann lange in Paris, kam schliesslich zu Verwandten in die Schweiz. Die Mutter Geronima wiederum las in Barcelona ein Inserat einer Schweizer Fabrik, die Näherinnen suchte. Sie stieg in einen Zug mit anderen Frauen, und nach der Anstellung in der Fabrik konnte sie bald in einem Nähatelier arbeiten, dieses schliesslich übernehmen.

Die Eltern lernten sich erst in der Schweiz kennen. Auf den Fotos sind sie oft mit dem Auto zu sehen: wie sie etwa sonntags Ausflüge machen, die meist auch zu Kund:innen der Mutter führten. Überhaupt mussten die Eltern ständig arbeiten, erinnert sich Esther, die Mutter nähte bis spät in der Nacht, der Vater fuhr Taxi. Das habe sicher zur Nichtbeachtung von Manu beigetragen. Sie vermutet angesichts seines Verhaltens zudem, dass er ADHS hatte. «Nur kannte man die Diagnose damals noch nicht, sonst hätte man ihn anders behandeln können.»

Esther selbst, fünf Jahre älter als Manu, verliess die Familie bald, weil sie eine Lehre in der Stadt machte. Sie liess sich zur Flight-Attendant ausbilden, arbeitet heute noch im Beruf. Politisch aktiv war sie nie. Aber sie benennt Ungerechtigkeiten mit der Klarheit jener, die sie selbst erfahren haben. «Als die SVP ihre Ausschaffungsinitiative startete, da hatte ich schon ein mulmiges Gefühl im Magen. Ich dachte, am Ende könne das Leute wie Manu treffen.» Und letztlich ihre ganze Familie: «Wir wurden ja alle mitbestraft.» Bereits hatte sie in Spanien nach einer Wohnung für Manu gesucht, klärte die Sozialleistungen ab, die gesundheitliche Versorgung. Letztlich hätten wohl sie und ihr Partner für Manu finanziell aufkommen müssen. «Es ist doch klar, welches Motto hinter den Ausweisungen steht: Jetzt werden wir mal die Leute los, die uns viele Kosten verursachen», meint Esther.

So gesehen erzähle ihre Familiengeschichte viel über die Schweizer Migrationspolitik der letzten Jahrzehnte: «Die Mutter holte man zum Arbeiten in die Schweiz – ihren hier geborenen Sohn weist man wegen seiner Drogensucht aus in ein Land, das er nicht kennt.»

Ganz zum Schluss, als wolle er allen ein Schnippchen schlagen, die ihn ausser Landes spedieren wollten, wird Manuel Bengoechea in Schweizer Erde begraben, im Gemeinschaftsgrab auf dem Friedhof Sihlfeld in Zürich. Die Familie ist an diesem Freitagnachmittag Anfang Mai gekommen, viele von Manus Freund:innen aus der Szene, einige tragen grellbunte T-Shirts. Manu liebte Goapartys über alles. Eine Pfarrerin erinnert in einer kurzen Ansprache an sein unverwechselbares Lachen, das alle hier gekannt hätten und das als Vermächtnis bleibe. Aus einer Musikbox tönt «Fäderliecht» von Stiller Has, den Esther ausgewählt hat. Auch Endo Anaconda konsumierte Heroin und Kokain «stereo», wie er einst in einem Interview erzählte. Und Anaconda also singt:

«Ig gseh mis Ättiland vo obe. Aber irgendwenn emal luegen is vo unden aa. Gseh scho dr Louch vo unge ryfe. U flüge mit em Rouch vo myre Pfyfe.»