Krieg im Sudan: Die Suche nach dem Korridor

Die Genfer Friedensgespräche haben gezeigt: Von sich aus werden die Generäle den Krieg im Sudan nicht beenden. Umso wichtiger sind nun Regionalmächte wie die Emirate – doch diese verfolgen ganz eigene Interessen.

Es war am Ende nicht mehr als ein Hoffnungsschimmer: Mitte August sollte in der Schweiz über ein Ende des Krieges im Sudan verhandelt werden. US-Aussenminister Antony Blinken hatte die beiden Konfliktparteien zu Gesprächen in der Schweiz eingeladen: die offiziellen Sudanesischen Streitkräfte (Sudanese Armed Forces, SAF) und die paramilitärischen Milizen der Rapid Support Forces (RSF), die seit Mai 2023 einen zerstörerischen Krieg über die Vorherrschaft im Land ausfechten.

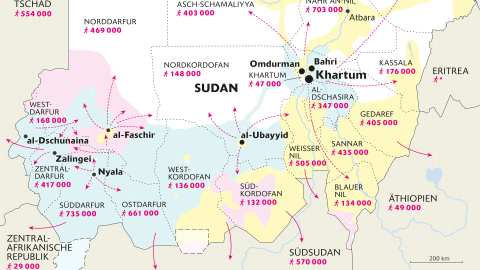

Mehr als 150 000 Menschen könnten dabei laut Uno-Angaben bereits ums Leben gekommen sein. In der weltweit grössten Flüchtlingskrise verliessen zudem über elf Millionen ihre Heimat; derzeit ist jede:r achte Binnenvertriebene weltweit Sudanes:in. «Dieser sinnlose Konflikt muss ein Ende haben», sagte Blinken vor den Genfer Gesprächen in einer Medienmitteilung.

Unerbittliche Kriegstreiber

Ein Satz, der folgenlos bleiben sollte. Auch einen Monat später geht der Krieg ungebremst weiter, die Gespräche in Genf waren nicht einmal über die Startlinie gekommen: Während die RSF eine Delegation zu den Verhandlungen in die Schweiz entsandten, weigerte sich die sudanesische Regierung gänzlich, daran teilzunehmen. Verhandelt wurde trotzdem, an einem geheim gehaltenen Ort in Genf – indirekt, also über internationale Vermittlungspartner wie Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Saudi-Arabien oder die Uno. Am Ende stand aber eine Abschlusserklärung, in der eine Einstellung der Kampfhandlungen nicht einmal mit einem einzigen Wort erwähnt wurde.

Dabei übersteigt die Katastrophe schon jetzt die Vorstellungskraft: Der Krieg hat den Sudan in die schlimmste Hungersnot der Gegenwart gestürzt. Mehr als 2,5 Millionen Menschen drohten bis zum Herbst dieses Jahres an Unterernährung zu sterben, prognostizierten Expert:innen bereits im Frühsommer. Damit würden Hungersnöte wie jene in den Nachbarländern Somalia oder Äthiopien, die in den achtziger Jahren noch die Weltöffentlichkeit schockierten und Initiativen wie das Benefizkonzert «Live Aid» hervorbrachten, weit in den Schatten gestellt. Bereits im Mai berichtete ein Arzt in einem Flüchtlingscamp im westsudanesischen Darfur gegenüber der WOZ: «Wenn nicht bald humanitäre Hilfe kommt, werden wir eine humanitäre Katastrophe sondergleichen erleben.»

Aber getan hat sich seither wenig. Sämtliche Vermittlungsversuche scheiterten bereits im Ansatz. Seit Beginn des Krieges haben Uno und Afrikanische Union wiederholt versucht, die verfeindeten Generäle – Armeechef Abdel Fattah al-Burhan und RSF-Milizenführer Hamdan Daglo, «Hemeti» genannt – an den Verhandlungstisch zu bringen. Stets brachen die beiden selbst ihre dürftigsten Zusagen und mühselig ausgehandelte Waffenstillstände.

Während nun im August die Diplomat:innen in Genf bereits zu verhandeln begonnen hatten, meldete sich 4000 Kilometer südlich, in Port Sudan am Roten Meer, General Burhan zu Wort. «Solange die Rebellenmiliz unser Land besetzt hält, kann es keinen Frieden geben», sagte er an einer Medienkonferenz. Er werde die RSF bis zum bitteren Ende bekämpfen, «und wenn es hundert Jahre dauern sollte». Burhan, der sich seit dem Sturz von Langzeitdiktator Umar al-Baschir 2019 als De-facto-Staatsoberhaupt des Sudan versteht, lehnt es ab, mit den RSF auf eine Stufe gestellt zu werden. Im Vorfeld der Genfer Verhandlungen hatte er deshalb gefordert, als Staatspräsident eingeladen zu werden – und nicht in seiner Funktion als Oberbefehlshaber der SAF. Dies wiederum lehnte RSF-Chef Hemeti ab.

Für Letzteren boten die Verhandlungen vor allem die Chance, sich gegenüber der sudanesischen Bevölkerung als Regierungsalternative darzustellen. Seine für ihre Kriegsverbrechen vor allem im Westen des Landes berüchtigte Rebellenbewegung kontrolliert inzwischen fast drei Viertel der Fläche des Sudan.

Gleichzeitig weiten sich die Kämpfe noch immer aus, und die Fragmentierung des Krieges nimmt zu. Das dürfte eine politische Lösung in Zukunft noch deutlich erschweren, wie Alan Boswell erklärt, Experte beim internationalen Thinktank Crisis Group für die Region am Horn von Afrika. So würden auf beiden Seiten Milizen, Bürgerwehren und Söldnertruppen rekrutiert, die teilweise ihre ganz eigenen Ziele verfolgten und Friedensverhandlungen oft ablehnend gegenüberstünden. «Es wird für beide Seiten immer schwieriger, ihre jeweiligen Lager zusammenzuhalten», sagt Boswell. Er bezweifelt, dass etwa General Burhan, der zuletzt zunehmend die islamistische Fraktion der alten Machtelite um Exdiktator Baschir für sich zu gewinnen versuchte, seine Machtstrukturen noch vollständig unter Kontrolle hat.

Geopolitisches Schlachtfeld

Ganz nutzlos waren die Genfer Verhandlungen indes nicht. Als wichtigster Fortschritt gilt die Öffnung eines humanitären Korridors am Grenzübergang Adré zwischen dem Tschad und dem Sudan. Dringendst benötigte Hilfslieferungen wie Nahrungsmittel, Wasser und Medikamente sollen dort ins Land gelangen. Ob aber die in diplomatischer Kleinarbeit geöffnete Route dauerhaft offen bleibt, ist ungewiss. Regenfälle und Überschwemmungen drohen in der noch fortdauernden Regenzeit viele Strassen für die Lastwagen der Hilfskonvois unpassierbar zu machen.

Ohnehin haben die sudanesischen Machthaber angekündigt, den Korridor nur für drei Monate offen zu halten. Und weil sie nur noch wenige Gebiete an der Grenze zum Tschad kontrollieren, könnten sie bei erneuten Kampfhandlungen den Grenzübergang jederzeit wieder schliessen. Die Hilfsorganisationen müssten dies respektieren – schliesslich wird Burhans Militärregierung von der Uno nominell bis heute anerkannt.

Es bedürfte umfassenden internationalen Drucks, um die wichtige humanitäre Pipeline in den Sudan dauerhaft offen zu halten. Bislang wird die Katastrophe im Sudan von der Weltöffentlichkeit aber weitgehend ignoriert, wohl nicht zuletzt, weil sie im Schatten der Kriege in der Ukraine und in Gaza stattfindet. Bis heute bleibt die humanitäre Hilfe dramatisch unterfinanziert: Von den rund 2,7 Milliarden US-Dollar, die die Uno in diesem Jahr für die Menschen im Sudan bereitstellen will, sind erst knapp dreissig Prozent zusammengekommen.

Dabei werde in Expert:innenkreisen längst bezweifelt, dass eine langfristige Lösung des Konflikts ohne internationale Beteiligung oder gar eine Friedensmission überhaupt möglich sei, sagt Sudanexperte Boswell. Aber selbst als in der Stadt al-Faschir in Darfur im Frühjahr ein Völkermord durch die Kämpfer der RSF drohte, konnten sich die Uno-Staaten nur mit Mühe auf eine gemeinsame Resolution zur Forderung eines Waffenstillstands einigen. Ob künftig weitere gemeinsame Resolutionen verabschiedet werden, ist deshalb fraglich. Längst ist der Krieg im Sudan schliesslich auch zu einem geopolitischen Schlachtfeld geworden, auf dem internationale Akteure ihre eigenen Interessen verfolgen und das Völkerrecht kaum mehr eine Rolle spielt.

So sollen Burhans SAF Waffenlieferungen aus Ägypten, der Türkei und dem Iran erhalten. Die RSF wiederum werden von Libyen und Äthiopien unterstützt. Während Russland anfangs vor allem die RSF unterstützte, hat es inzwischen auch ein Abkommen mit der sudanesischen Regierung über die Errichtung eines Hafenstützpunkts am Roten Meer geschlossen – im Tausch gegen Waffen und Ausrüstung.

Der mit Abstand wichtigste Akteur dürften jedoch die VAE sein, mit deren Hilfe und umfangreichen Waffenlieferungen es den Rapid Support Forces mittlerweile gelungen sein dürfte, die Sudanesischen Streitkräfte in vielen Teilen des Landes in die Defensive zu zwingen.

Gemäss Recherchen der «New York Times» gelangt das Kriegsmaterial unter anderem via einen Flugplatz im Tschad in den Sudan – unter dem Deckmantel humanitärer Operationen. Erst kürzlich berichtete die Zeitung zudem, dass die VAE von dort auch Militärdrohnen in den Sudan fliegen lassen, um ihre Waffenlieferungen zu eskortieren und die RSF mit Informationen zu versorgen. Ein Krankenhaus des emiratischen Roten Halbmonds wurde mutmasslich zu Tarnzwecken genutzt.

Für die Emirate ist der Sudan von zentraler Bedeutung für ihre Strategie, politischen und wirtschaftlichen Einfluss sowohl in Afrika wie auch im Nahen Osten zu erlangen. Seit 2018 haben die VAE laut der Nachrichtenagentur Reuters mehr als sechs Milliarden US-Dollar im Sudan investiert. Das Geld floss unter anderem in Form von Devisenreserven in die Zentralbank des Landes oder auch in Landwirtschaftsprojekte und einen Hafen am Roten Meer.

RSF-Chef Hemeti ist mit seinem mafiaähnlichen Imperium aus Bau- und anderen Firmen daher ein gern gesehener Geschäftspartner der VAE. Auch borgten sich die Emirate nachweislich zahlreiche seiner RSF-Kämpfer, um sie auf der anderen Seite des Roten Meers im Jemenkrieg einzusetzen. Vor allem aber profitieren die VAE wie die RSF vom Export sudanesischen Goldes: Hemeti dürfte seine Miliz zu grossen Teilen mit Gewinnen aus dem Goldgeschäft finanziert haben – und die Emirate gehören zu einem der weltweit grössten Umschlagplätze für das Edelmetall.

Emirate in der Schlüsselrolle

Trotz dieser engen Verbindungen scheuen sich auf internationaler Ebene aber viele Regierungen, Druck auf die VAE auszuüben oder nur schon deren Rolle im Sudankrieg zu kritisieren. Aus mehreren Gründen: Die Emirate verfügen nicht nur über die viertgrössten Ölreserven der Welt, sie werden von vielen Staaten auch als regionalpolitisches Gegengewicht zum Iran geschätzt. Zudem spielen sie eine wichtige Vermittlerrolle bei den Bemühungen um ein Ende des Krieges in Gaza. Bereits 2020 hat das Königreich ein Normalisierungsabkommen mit Israel geschlossen, seither wurden die Beziehungen zwischen den beiden Ländern kontinuierlich ausgebaut.

Auch wenn die beiden unerbittlichen Generäle noch immer keinen Schritt aufeinander zu machen: Einer der grössten Erfolge der Genfer Gespräche könne darin liegen, dass mit den Emiraten, aber auch Ägypten die gewichtigsten internationalen Akteure an einen gemeinsamen Tisch gebracht worden seien, sagt Alan Boswell. «Langfristig dürfte ein Waffenstillstand durchaus auch im Interesse der Emirate sein», so der Experte. Schliesslich sei es derzeit unwahrscheinlich, dass es den RSF gelinge, das ganze Land zu übernehmen. Und der internationale Druck auf die VAE nehme zu.

Boswell schlägt deshalb vor, dass die Vermittler:innen der Uno, der Afrikanischen Union und der USA beim nächsten Versuch zuerst einen gemeinsamen Plan für eine Waffenruhe entwerfen sollten – und anschliessend versuchen, über die jeweiligen Partnerländer beider Konfliktparteien auf diese einzuwirken. Das führe vielleicht nicht zum sofortigen Ende des Konflikts, sagt Boswell, aber es könnte zumindest eine Ausweitung auf die Nachbarländer verhindern und vermutlich Hunderttausenden Menschen das Leben retten.