Mietvorlagen: Wer profitiert von den Änderungen im Mietrecht?

Die Ja-Kampagne für die beiden Mietvorlagen verwirrt – so sehr, dass man fast vergisst, worum es den Befürworter:innen eigentlich geht.

Es ist ein stattliches Haus mit Stichbogenfenstern und Erkern, in dem der «Bund für mehr Wohnraum» an der Seefeldstrasse 60 mitten im Zürcher Seefeldquartier residiert. Der Bund ist ein Kampagnenvehikel der grössten Immobilien- und Hauseigentümer:innenverbände des Landes. Der Plan: die beiden Mietvorlagen über die Ziellinie zu bringen, die Ende November zur Abstimmung stehen und Vermieter:innen neue Kündigungsgründe verschaffen sollen (vgl. Texte unten).

Mitglieder des Bundes sind zehn Verbände, darunter der Schweizer Hauseigentümerverband (HEV), ebenfalls an der Seefeldstrasse 60 beheimatet, der Schweizerische Baumeisterverband (SBV), der Schweizerische Verband der Immobilienwirtschaft (SVIT) und der Verband «Entwicklung Schweiz», in dem Baufirmen wie Implenia organisiert sind. Der Bund vertritt also einerseits private Vermieter:innen, in deren Interesse ein schwacher Kündigungsschutz ist – und andererseits die Immobilienbranche: Verbände und Vereine, deren Mitglieder davon profitieren, dass einerseits mehr, andererseits teuer gebaut wird.

Geld oder Rückgrat

Doch der Bund für mehr Wohnraum bemüht sich angestrengt, in der Kampagne diese Interessen nicht zu betonen – und ein ganz anderes Bild abzugeben: Auf der Website heisst es, «gemeinsam» wolle man sich für «wirksame und nachhaltige Massnahmen gegen die Wohnraumknappheit» einsetzen. Das Logo – drei Häuschen, aneinandergereiht auf gelbem Grund – erinnert an das Transparent der nationalen Demonstration für mehr Wohnraum, die im Mai dieses Jahres in Zürich stattgefunden hat. Der Slogan «für mehr Wohnraum» ist auch nicht so weit weg von der damaligen Forderung der Demonstrierenden nach «Wohnraum für alle».

Was die eigentliche Stossrichtung des «Bundes» ist, wird im «wohnungspolitischen Manifest» (auch das ein Begriff, den man nicht gerade mit Bauherren und Hauseigentümerinnen in Verbindung bringt) deutlich: Man ist unter anderem gegen jegliche Rendite- und Mietzinskontrolle. Man ist dafür, «missbräuchliche Einsprachen» gegen Wohnbauprojekte zu verteuern, oder für Lockerungen beim Denkmal- und Heimatschutz. Wohnpolitik im Sinne derer, denen Grund, Boden und Immobilien gehören und die Wohnraum nicht besitzen, um darin zu wohnen, sondern um ihn zu vermieten.

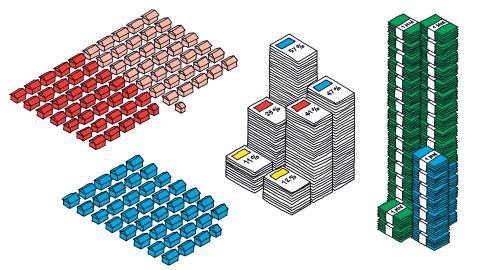

Laut Zahlen des Bundesamts für Statistik werden rund 42 Prozent der Mietwohnungen von institutionellen Eigentümern (Pensionskassen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Lebensversicherungen, Stiftungen) sowie Bau- und Immobilienfirmen vermietet, 46 Prozent von Privatpersonen. Der Rest fällt auf Wohnbaugenossenschaften und die öffentliche Hand. Die institutionellen Eigentümer sind, im Gegensatz zu Privatpersonen, strukturell darauf ausgerichtet, renditeorientiert zu vermieten – etwa weil sie ihren Aktionär:innen verpflichtet sind. Demgegenüber können Privatpersonen theoretisch selbst entscheiden, ob sie zur Kostenmiete vermieten oder eine Rendite abschöpfen.

HEV-Präsident Gregor Rutz präsentiert derweil in seinen Medienauftritten zu den Mietvorlagen das Bild fairer «Hüslibesitzer:innen». «Normale, mittelständische Leute» seien das, sagte er in einem Interview mit der «Schweizer Illustrierten». Und der Bund für mehr Wohnraum betont im Manifest, die «privaten Vermieter» seien «das Rückgrat des Schweizer Wohnungsmarktes».

Doch aus Mieter:innensicht spielt es kaum eine Rolle, ob Privatpersonen, Firmen oder Pensionskassen die Vermieter:innen sind: Eine Studie des Bundesamts für Statistik ergab unlängst, dass sowohl institutionelle Eigentümer als auch Privatpersonen weit höhere Mieten verlangen als Genossenschaften und Kommunen – Privatpersonen sogar die noch höheren. Der viel entscheidendere Unterschied für die Mieter:innen ist der zwischen neu ausgeschriebenen Wohnungen – sogenannten Angebotsmieten – und Bestandesmieten: Wer umzieht, zahlt mehr, Angebotsmieten steigen viel stärker als Bestandesmieten.

Das heisst umgekehrt: Vom Vermieten profitiert am meisten, wer Wohnungen neu ausschreibt. Das bedingt, neu zu bauen, zu sanieren, oftmals: zu kündigen. Ein schwacher Kündigungsschutz ist für Vermieter:innen deshalb der Schlüssel zum Goldtresor. Genauso wie für die Immobilienbranche.

Beide – Vermieter:innen und Immobilienfirmen – können dabei auf Unterstützung im Parlament zählen: Wohl kaum eine Bevölkerungsgruppe ist dort so stark vertreten wie jene der Eigentümer:innen. Laut der «NZZ am Sonntag» liegt die Quote der Hauseigentümer:innen im Nationalrat bei 72 Prozent – sie ist damit doppelt so hoch wie in der Bevölkerung. Im Ständerat liegt sie bei über 80 Prozent. Die parlamentarische Gruppe Wohn- und Grundeigentum hat fast hundert Mitglieder. Immobilienbesitz ist in Bundesbern vielleicht der grösste gemeinsame Nenner, vor einer Anwaltslizenz oder dem männlichen Geschlecht. Auch die Verbände und Vereine im Bund für mehr Wohnraum sind voll von Parlamentarier:innen: Der erwähnte Verband «Entwicklung Schweiz» zum Beispiel wird vom Bündner Ständerat Martin Schmid (FDP) präsidiert. Fünf der sechs «politischen Beiräte» des SVIT sind Parlamentarier, Zentralvorstand des SBV ist der Nationalrat Christian Wasserfallen (FDP). Und gleich elf National- und Ständeräte sind mit dem HEV verbunden.

Und was ist mit den Massnahmen?

Die Vermieter:innen und die Immobilienbranche können im Parlament also befreit aufspielen – und tun das auch. Zwei Vorstösse, die im Dezember im Nationalrat verhandelt werden – dass der Anfangsmietzins nur bei einer Notlage des Mietenden angefochten werden darf und dass die Mieten an die Orts- und Quartierüblichkeit angepasst (also: angehoben) werden dürfen –, gehen noch auf das Konto des ehemaligen SVP-Nationalrats Hans Egloff, der bis in diesem Jahr den HEV präsidiert hatte und nun von seinem Parteigenossen Gregor Rutz abgelöst wurde. Wenn höhere Mieten verlangt und schlechter angefochten werden können, dreht der Schlüssel zum Tresor eben wie geschmiert.

Und der Bund für mehr Wohnraum? Zuständig ist HEV-Direktor Markus Meier. Dem Bund gehe es um «viel mehr» als die beiden Vorlagen, sagt Meier, und zwar um «das koordinierte Engagement gegen die Wohnungsknappheit». In dieser Hinsicht gebe es auch nach den Abstimmungen noch viel zu tun. An der Seefeldstrasse wird also fleissig weitergewerkelt – in guter Gesellschaft: Auch die Ledermann AG hat ihre Büros dort, sie ist auch Eigentümerin der Immobilie. Der namengebende Gründer Urs Ledermann ist Zürichs Gentrifizierungskönig: Er kaufte in den letzten Jahrzehnten zahlreiche Immobilien, riss sie ab, baute neu. Das Seefeld veränderte sich so stark, dass man mit der «Seefeldisierung» einen eigenen Begriff dafür fand. Die Hälfte seiner Immobilien verkaufte Ledermann vor zehn Jahren der Versicherung Swiss Life. Heute ist das Seefeld für Mieter:innen eins der teuersten Quartiere der Schweiz.

Eigenbedarf: Ohne Schutz vor Rachekündigungen

Anders als in vielen europäischen Ländern darf in der Schweiz ein Mietverhältnis immer aufgelöst werden, solange ein Kündigungsgrund nicht verwerflich oder missbräuchlich ist. Vermieter:innen können zum Beispiel jederzeit Eigenbedarf für enge Familienangehörige anmelden und so ein Mietverhältnis beenden. Die Ausnahmen: Ein Vertrag hat eine feste Laufzeit, oder die Mieter:innen verfügen über einen Kündigungsschutz, weil sie sich etwa in einem Verfahren mit den Vermieter:innen befinden. Dann besteht rechtlich eigentlich keine Kündigungsmöglichkeit. Deshalb muss in diesen Fällen der Eigenbedarf «dringend» sein, damit er geltend gemacht werden kann; wobei bei Veträgen mit fester Laufzeit zusätzlich der Verkauf der Liegenschaft vorgängig stattgefunden haben muss.

Die vorgeschlagene Gesetzesänderung will diese Ausnahme erweitern. Neu müsste der Eigenbedarf in den besagten Fällen nur noch «bedeutend und aktuell» sein. Was darunter zu verstehen ist, sei schwierig zu sagen, meint Juristin und Mietrechtsexpertin Sarah Brutschin: «Aber die Intention ist klar: Mit dem neuen Begriffspaar möchte man die Anforderungen an den Eigenbedarf reduzieren.»

Dies betrifft zum einen KMUs, die oft unter einem Mehrjahresvertrag in Gewerberäumlichkeiten eingemietet sind. Bei einem Verkauf von Liegenschaften könnten solche Verträge künftig durch die Anmeldung von Eigenbedarf leichter aufgelöst werden.

Aber auch Wohnungsmieter:innen sind betroffen. So sind sie heute während dreier Jahre vor «Rachekündigungen» geschützt, etwa wenn sie sich erfolgreich gegen eine Nebenkostenerhöhung gewehrt haben. Diese Sperrfrist ist wichtig, damit Mieter:innen ohne Angst von ihren Rechten Gebrauch machen. Sie ist laut Brutschin aber auch vielen Immobilienbesitzer:innen ein Dorn im Auge. «Der Eigenbedarf wird auch vorgeschoben, um Mietverträge zu kündigen und das Objekt teurer weiterzuvermieten.» Die Gesetzesrevision würde die Anfechtungschancen vor Gericht in solchen Fällen bedeutend schmälern.

Untermieten: Vom Goodwill des Vermieters abhängig

Vermieter:innen müssen einer Untervermietung bereits heute zustimmen; und sie haben schon heute das Recht, gegen missbräuchliche Vertragsbedingungen bei Untermietverhältnissen vorzugehen. Mit der vorgesehenen Änderung im Mietrecht würde das bestehende Recht auf Untermiete zu einem Privileg, dessen Gewährung vom Goodwill des Vermieters abhängt.

Denn neu wären Mieter:innen, sofern nicht explizit anders vereinbart, verpflichtet, schriftlich bei der Vermieterin anzufragen, wenn sie untervermieten wollen. Dabei müssten sie nicht nur wie bisher die Vertragsbedingungen offenlegen, sondern auch die Namen der Untermieter:innen nennen.

Bereits jetzt können Vermieter:innen ein Untermietverhältnis verhindern, etwa wenn ihnen Nachteile daraus entstünden. Nach neuem Recht könnten Vermieter:innen ihre Zustimmung aber «insbesondere» auch dann verweigern, wenn eine Mietdauer von mehr als zwei Jahren vorgesehen ist – eine Frist, die bisher nicht im Gesetz stand.

Was das «insbesondere» dabei für alle nicht explizit aufgeführten Gründe bedeuten könnte, müsste die Rechtsprechung klären. Klarheit wird damit jedenfalls nicht geschaffen.

Und was täten künftig Wohngemeinschaften oder ältere Personen, die ein Zimmer ihrer Wohnung länger als zwei Jahre an jemanden vermieten wollen? Einfach einen anderen Namen angeben oder behaupten, die Person wohne nicht mehr da, obwohl sie es noch tut?

Eine schlechte Idee: Denn mit der geänderten Gesetzesvorlage kann Mieter:innen innerhalb von dreissig Tagen gekündigt werden, wenn sie falsche Angaben über das Untermietverhältnis gemacht haben – auch wenn bloss ein Versehen vorliegt. Das bietet nicht nur Vermieter:innen mehr Möglichkeiten, Verträge zu kündigen und Mietzinse zu erhöhen; es wirkt auch abschreckend. Und macht Menschen, die solidarisch untervermieten, etwa an Sans-Papiers, das Leben schwerer.