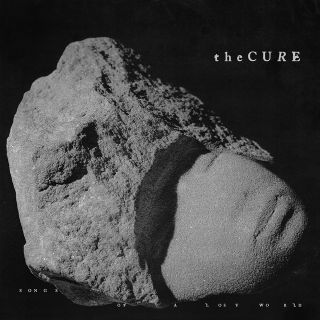

Pop: Näher an der Gruft

Sie scheint auch vom Aussterben bedroht: die Kulturtechnik des beherzten Verrisses. Der selbstgerechten Autorität des (alten, weissen) Kritikers weint ja niemand eine Träne nach, aber angesichts des neuen Albums der (alten, bleichen) Schwarzromantiker von The Cure darf man sich schon wundern. So viele hymnische Besprechungen von «Songs of a Lost World», vor allem im englischsprachigen Raum, und auch der Kritiker der NZZ reiht dieses erste Cure-Album seit sechzehn Jahren gleich neben «Disintegration» als ihrem magistralen Hauptwerk von 1989 ein.

Die Anleihen sind kaum zu überhören, zumal ungenierte Selbstzitate bei The Cure schon lange zum Programm gehören – aber die sind auch ein Risiko. «Warsong» setzt wie damals «Untitled» mit einem einsamen Harmonium ein; und «I Can Never Say Goodbye», wo sich Robert Smith für immer nicht von seinem verstorbenen Bruder verabschiedet, erinnert mit seinen simplen Klavierakkorden unweigerlich an «Homesick». Immerhin wirkt das in diesen Fällen noch wie ein dürres Echo. «And Nothing Is Forever» tönt dann so, wie The Cure selbst in ihren flockigsten Momenten nie klingen wollten: nach billigem Adventsmusical.

Dass Robert Smith mit jetzt 65 Jahren der Gruft, aus der er seit jeher gesungen hat, ganz unmittelbar näher steht denn je: geschenkt. Seine Songs von der Endlichkeit von allem holen ihn allmählich ein, und so, wie es überall gerade läuft, wirkt seine Weltschmerzpose als Identifikationsangebot wieder zeitgemässer als auch schon. Aber macht das die bestenfalls okayen neuen Lieder irgendwie reifer, tiefer, besser?

Unverkennbar beschwören The Cure hier nochmals den zarten Bombast von «Disintegration» herauf, aber ohne den damaligen Schlagzeuger Boris Williams tendiert vieles zu Brei: Was lange währt, wird endlich Matsch. Wie hiess es einst gegen Ende von «Bloodflowers», dem unterschätzten Album von 2000, Schwanengesang schon damals: «The fire is almost out and there’s nothing left to burn.» Den späten Beweis hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht.