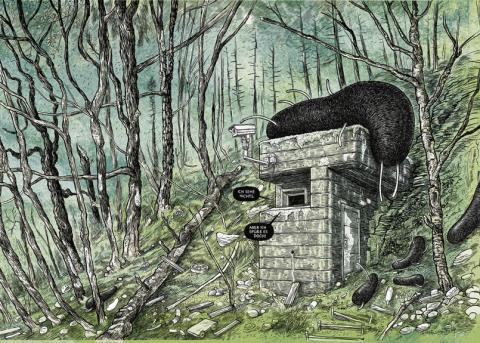

Replik auf Tadzio Müller: Zieht den Kopf aus dem Bunker!

In WOZ Nr. 47/24 diagnostizierte der Klimaaktivist Tadzio Müller eine «Arschlochisierung» der Gesellschaft – und rief zum solidarischen Preppen auf. Eine hochproblematische Forderung, finden unsere Autor:innen.

Zum Artikel «‹Klimakollaps: Die Arschlochgesellschaft feiert gerade ihr Coming-out›»

Als engagierte Wissenschaftler:innen entsetzt es uns, dass sich ausgerechnet Exponent:innen progressiver Bewegungen als «Prepper» bezeichnen. Denn in der Logik vom Preppen ist jede:r für das eigene Überleben zuständig. Die massenhafte Popularisierung dieses Lebensstils, der ganz im Zeichen der eigenen Besitzstandswahrung steht, ist Symptom und Katalysator für die fortschreitende gesellschaftliche Entsolidarisierung – mit alles anderen als harmlosen Folgen: In Deutschland sitzen in laufenden Gerichtsverfahren gegen zwei rechtsterroristische Gruppierungen auch Prepper auf der Anklagebank. Dass Tadzio Müller über den Zusatz «solidarisch» Abstand zu diesen Formen des Preppens zu schaffen versucht, macht die Sache nicht besser, eher schlimmer.

Denn Müller schreibt im Interview jene «Arschlochisierung» fort, die er der Gesellschaft, insbesondere der Rechten, vorwirft. Der mit einer Pose der Illusionslosigkeit vorgetragene Kulturpessimismus («Die Zukunft wird dunkler»), mit der Müller auftritt, ist typisch für Prepper. Anstatt ein universales Projekt für eine bessere Welt zu entwickeln, präsentiert Müller eine apokalyptische Vision, gemäss der sich «faschistische Horden» im «reaktionären Brandenburg» formieren und «unser Berlin» übernehmen könnten. Die Rhetorik ähnelt stark Trumps Tiraden über die angebliche «Invasion» von «Flüchtlingshorden». Im Bild der Horde verschwimmen die Gesichter und Geschichten von als «anders» markierten Menschen zu einer unförmigen Masse, aus der jeder Anschein von Menschlichkeit verschwunden ist.

Unheimliche Verwandtschaft

Die «plündernde Horde» ist ein wiederkehrendes Motiv in den Szenarien von Preppern. Müllers Untergangsvision ist ebenso menschenverachtend, nur sind die Rollen anders besetzt: «faschistische Horde» statt migrantisierte Horde, «unser Berlin» statt «mein Eigenheim» oder «unser Volk», die heile Welt des «letzten queeren Clubs» statt der bürgerlichen weissen Kleinfamilie. In beiden Fällen schlägt in der Krise die Stunde des «last man standing», der nach dem grossen Untergang durch sein heroisches Handeln eine kleine heile Welt zu bewahren und die Seinen zu beschützen vermag – eine Männerfantasie. Wie im Preppen üblich verspricht sich Müller von künftigen Krisen eine Erlösung aus der empfundenen Machtlosigkeit. Der grosse Zusammenbruch soll den kleinen Mann aus seiner gefühlten Ohnmacht befreien und ihm die Macht verleihen, sein Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Es ist kein Zufall, dass Preppen primär Männer fasziniert.

Die unheimliche Verwandtschaft zwischen dem, was Müller propagiert, und dem, was er beklagt, reicht noch weiter. Trump sei so erfolgreich, weil er ermögliche, die eigenen Wertvorstellungen statt das eigene Verhalten zu ändern. Das tut auch Müller. Globale Gerechtigkeit als Ziel einfach aufzugeben, nur weil die realpolitischen Mittel derzeit beschränkt sind, zeugt von nichts als Bequemlichkeit – und von Zynismus, wie er auf Nachfrage selber einräumt. Könnte man sich die Vorstellung, sich in die Katakomben von Berlin zurückzuziehen, nicht einfach sparen, wenn man sich, anstatt den Kopf in den Sand (oder Bunker) zu stecken, für eine andere Welt einsetzt?

Selbsthilfe statt Gerechtigkeit

Die Überzeugung, dass Veränderung möglich und nötig ist, hat Müller nicht aufgegeben – im Unterschied zu vielen Preppern, mit denen wir im Verlauf der letzten Jahre gesprochen haben. Die von ihm geschilderten Projekte wechselseitiger Alltagshilfe – ein Buyer’s Club für Medikamente, Nachbarschaftshilfe, Kooperationen mit Bezirksregierungen – fügen sich in eine linke Tradition der Selbstorganisation. Mit dem Preppen, das ein «survival of the fittest» propagiert, haben solche Initiativen nichts gemein. Umso erstaunlicher, dass Müller diese Initiativen als «Preppen» bezeichnet.

In dieser Begriffswahl manifestiert sich ein tiefer liegendes Problem der Klimabewegung. Jahrelang hat sie versucht, mit apokalyptischen Tönen (Greta Thunberg: «I want you to panic») Fortschritte in der Klimapolitik zu erzwingen. Da ausreichend grosse Schritte ausgeblieben sind, versuchen Teile der Bewegung anscheinend, der empfundenen politischen Ohnmacht zu entkommen, indem sie mittels apokalyptischer Szenarien kleinere Felder zur politischen Selbstermächtigung abstecken – «solidarisches Preppen» statt «Klimademo», lokale Selbsthilfe für die postapokalyptische Zukunft statt globale Gerechtigkeit im Hier und Jetzt.

Müllers Fantasie vom «letzten queeren Club» illustriert dies bestens. Doch es braucht weder Untergangsvisionen noch reale Krisen, um das Verständnis für solidarisches Handeln zu wecken oder zu fördern – im Gegenteil. Vielmehr zeigt das Interview eindrücklich, wie wenig sich apokalyptische Visionen als Ausgangspunkt für eine progressive Politik eignen und wie sehr sie Vorstellungen exklusiv-identitärer «Solidarität» befördern.

Julian Genner hat als Kulturwissenschaftler mehrere Jahre zum Preppen geforscht und publiziert. Ein Buch zum Thema ist in Vorbereitung. Ulla Schmid ist freiberufliche Philosophin bei lukull.ch, Kulturwissenschaftlerin und Ärztin und unterrichtet Philosophie an der Volkshochschule Basel.