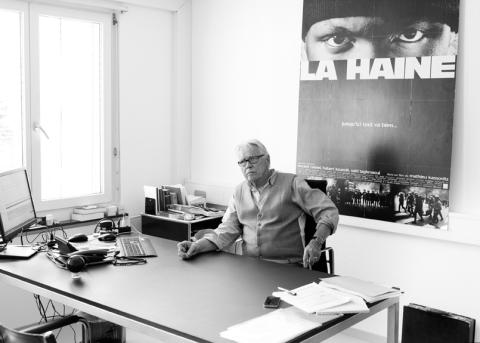

Bernard Rambert: «Das hat mich Roger Schawinski auch gefragt …»

Seit fünfzig Jahren gilt der «Rote Beni» als einer der bekanntesten Strafverteidiger der Schweiz. Ein Gespräch über vergebliche Kämpfe, ein verlogenes Rechtssystem und Revolutionär:innen über dreissig.

WOZ: Bernard Rambert, Ihnen eilt ein Ruf voraus: «Terroristenanwalt», der «Rote Beni». Stehen Sie eigentlich gern in der Öffentlichkeit?

Bernard Rambert: Ich habe zu grossen Teilen ein unspektakuläres Anwaltsleben geführt, mit alltäglichen Fällen wie Scheidungen oder Mietrechtsstreitigkeiten. Daneben gab es die aufsehenerregenden politischen Fälle, mit denen wir an die Öffentlichkeit gegangen sind. Sie machten einen Bruchteil meiner Tätigkeit aus. Aber klar: Man kann das nur machen, wenn man eine Affinität dazu hat. Ich stehe nicht speziell gerne in der Öffentlichkeit, aber ich fand es notwendig und richtig. Und ich hatte keine Mühe damit.

WOZ: Nächste Woche kommt der Dokumentarfilm «Suspekt» über Ihr Leben als linker Anwalt in die Kinos. Für den Dreh wurden Sie gut sechzehn Stunden interviewt. Haben Sie ihn sich schon angesehen?

Bernard Rambert: Ja.

WOZ: Wie war das für Sie?

Bernard Rambert: Mich macht das alles ein bisschen nervös: Wie der Film wohl aufgenommen wird? Und dann sich selbst so lange zuzuschauen – furchtbar. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich mich entschied, beim Projekt mitzumachen. Aber ich bereue es nicht. Im Film kommt vieles vor, was im Sinne der Erinnerungskultur auch für Jüngere interessant sein kann. Das ist zumindest die Hoffnung und der Grund, warum wir den Film gemacht haben.

WOZ: Sie gehören zur Generation der 68er-Bewegung. Wie würden Sie das damalige Grundgefühl beschreiben?

Bernard Rambert: Es war eine Aufbruchstimmung! Wir bestimmen, was wir machen wollen, wie wir es machen wollen. Wir hatten tatsächlich das Gefühl, die Welt gehört uns. Es war wunderbar. Wir dachten: Jetzt gibt es einen Durchbruch, alles fängt neu an. Wir wurden dann natürlich enttäuscht.

«Suspekt» im Kino

Bernard Rambert ist seit 1974 Rechtsanwalt in Zürich. Nun beleuchtet der Dokfilm «Suspekt» zentrale Fälle aus der Laufbahn des 78-Jährigen. Dazu gehören aus jüngster Zeit: der Justizskandal um Brian Keller, der Polizeikessel 2020 beim Feministischen Streik in Basel und die lange Haft des Anarchisten Marco Camenisch bis 2017.

Ohne Effekthascherei stellt sich Rambert in «Suspekt» den Fragen von «Widerspruch»-Redaktorin Julia Klebs: Hat jeder Mensch das Recht auf Verteidigung? Und: Ist es moralisch vertretbar, gerechte Zwecke mit Gewalt durchzusetzen?

«Suspekt». Regie: Christian Labhart. Schweiz 2025. Ab 20. Februar im Kino. Anschliessend an alle Premieren findet ein Podium mit Bernard Rambert statt.

WOZ: 1975 haben Sie mit linken Kolleg:innen das Zürcher Anwaltskollektiv gegründet.

Bernard Rambert: Wir dachten damals: Unser Beruf ist eigentlich nicht sehr politisch und bewegt sich immer innerhalb des Systems. Aber wenn die Leute ihre Rechte nicht kennen oder nicht für sich nutzen können, bringen soziale Errungenschaften nicht viel. Der zentrale Gedanke war, als Anwälte und Anwältinnen diesen Zugang zu ermöglichen.

WOZ: Doch innerhalb des Kollektivs gab es bald Differenzen. Es ging um die Frage: Verteidigt das Anwaltskollektiv Mitglieder von linken Gruppen, die das System mit Gewalt stürzen wollen? Sie gehörten zur Fraktion, die das befürwortete.

Bernard Rambert: Viele Kolleg:innen fanden damals: Das sind zwar Linke, aber die schaden uns. Erstens werde so die Repression enorm gefördert, und zweitens sei es absoluter Wahnsinn, zu meinen, dass man mit der Waffe irgendwas verändern könne. Für mich war immer klar: Das sind Genoss:innen. Man muss auch sehen, in welchem Umfeld sich die Gewalt ereignete. Damals waren in der BRD noch Nazis in Schlüsselpositionen. In Italien war die Nato-Geheimarmee Gladio aktiv. In Spanien waren die Faschisten an der Macht, ebenso in Griechenland. Und dann natürlich der Vietnamkrieg.

WOZ: Hegen Sie eine gewisse Faszination für den bewaffneten Kampf?

Bernard Rambert: Vielleicht. In dem Sinne, dass es mich immer interessiert hat, wie jemand einen so radikalen Entscheid treffen kann. Nehmen wir zum Beispiel Ulrike Meinhof von der Rote-Armee-Fraktion, der RAF. Sie war in Deutschland eine sehr erfolgreiche Journalistin. Praktisch von einem Tag auf den anderen hat sie sich offenbar entschieden, in den bewaffneten Untergrund zu gehen, um ihre politischen Ziele zu erreichen. Sie hat alles aufgegeben. Das ist auf der einen Seite beeindruckend, auf der anderen auch erschreckend. Vielleicht ist «Faszination» nicht das richtige Wort. Für mich war da auch immer eine Distanz. Mir wäre es nicht in den Sinn gekommen, selbst in den bewaffneten Untergrund zu gehen. Dafür wäre ich viel zu feige gewesen.

WOZ: Wurde das Anwaltskollektiv von den grossen politischen Fällen auch überrollt?

Bernard Rambert: Natürlich. Die italienische Antifaschistin Petra Krause, die 1975 in Zürich verhaftet wurde, kam als Erste zu uns. Sie war sehr bekannt in Italien. Ihr wurde vorgeworfen, Waffen und Sprengstoff an verschiedene linke Gruppen in Europa, unter anderem ins faschistische Spanien, zu schmuggeln. Petra Krause war davor beim Anwaltsbüro von Moritz Leuenberger. Sie und ihr Verteidiger wollten einen Anwaltswechsel, als linkes Anwaltskollektiv waren wir die erste Anlaufstelle. Dann kamen andere, und irgendwann waren wir bekannt und vernetzt, mit italienischen Anwälten, deutschen Anwältinnen. Ich vertrat zudem die Schweizer Sektion des «Internationalen Komitees zur Verteidigung der politischen Gefangenen in Westeuropa». Als wir 1975 das Kollektiv gründeten, hatten wir uns das nicht vorgestellt. Aber der Fall von Petra Krause führte noch nicht zum Zerwürfnis.

WOZ: Sondern?

Bernard Rambert: Das war, als Gabriele Kröcher-Tiedemann und Christian Möller 1977 im Jura verhaftet wurden. Die beiden waren Mitglieder der Bewegung 2. Juni in Deutschland. Auf dem Weg nach Frankreich soll Gabriele Kröcher-Tiedemann auf zwei Schweizer Grenzbeamte geschossen haben, die sie kontrollieren wollten.

Bernard Rambert: Wir hatten innerhalb des Kollektivs Riesenstreit. Und unsere Debattenkultur war schlecht. Es gab sogar Mediationen, aber sie haben leider nicht gefruchtet. Mir ist erst viel später bewusst geworden, dass die Spannungen auch damit zu tun hatten, dass ich bei allen Pressekonferenzen und Kampagnen im Vordergrund stand. In unserem Kollektiv waren viele Frauen. Sie wollten ihre Arbeit machen, Familienrecht, Frauenarbeit – auch politisch. Sie standen ständig im zweiten Glied. Das war nicht gut für das Kollektiv.

WOZ: Schliesslich kam es zum Bruch.

Bernard Rambert: Ich bin gegangen und habe damit meine damalige Heimat verlassen. Das Anwaltskollektiv war für mich schon eine ganz wichtige Sache.

WOZ: Im Film sagen Sie, die Presse habe Sie wegen Ihrer Anwaltstätigkeit oft zum Komplizen gemacht – zum «Terroristen in der zweiten Reihe». Aber gingen Sie nicht auch bewusst an Grenzen? Etwa als Sie 1976 RAF-Mitbegründer Andreas Baader im Hochsicherheitsgefängnis Stammheim besuchten?

Bernard Rambert: Wir waren unerschrocken damals. Weshalb, das weiss ich bis heute nicht genau. Aber klar, es war 68er-Aufbruchstimmung.

WOZ: Wie haben Sie das Treffen mit Baader erlebt?

Bernard Rambert: Ich erinnere mich nicht mehr im Detail. Nur noch daran, dass ich unglaublich nervös und eingeschüchtert war. Baader wusste viel mehr als ich, war viel politischer. Was wir redeten, habe ich vergessen. Viel präsenter ist mir, was nachher passiert ist: Eine konservative Presseagentur hat die Erzählung in die Welt gesetzt, ich hätte in Stammheim politische Orientierungshilfe gesucht.

WOZ: Haben Sie dort politische Orientierungshilfe gesucht?

Bernard Rambert: Ich habe Baader im Rahmen einer Kampagne gegen Isolationshaft besucht. Es ging darum, Öffentlichkeit herzustellen – gegen die Haftbedingungen der politischen Gefangenen.

WOZ: Vor einem Jahr wurde in Berlin Daniela Klette verhaftet. Sie war über Jahrzehnte untergetaucht, ihr wird vorgeworfen, der dritten RAF-Generation anzugehören. Was hat die Verhaftung bei Ihnen ausgelöst?

Bernard Rambert: Ich habe es nur in der Presse gelesen. Aber wenn ich jünger und das in der Schweiz passiert wäre, hätte ich sie sofort verteidigt. Da bin ich wohl uneinsichtig (lacht).

WOZ: Sie haben den Anarchisten Marco Camenisch verteidigt, den Bankräuber Walter Stürm, der immer wieder aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, den Internationalisten Marc Rudin, Andrea Stauffacher vom Revolutionären Aufbau. Was macht einen Prozess zu einem politischen Prozess?

Bernard Rambert: Angenommen, Sie werden bei einer Demonstration verhaftet und angeklagt. Vielleicht wegen Landfriedensbruch, oder es gab Sachbeschädigungen, Gewalt oder Drohungen gegen die Polizei. Dann können Sie vor Gericht entweder sagen: «Es tut mir leid. Ich mache das nie wieder.» Oder aber Sie sagen: «Natürlich war ich dort. Denn es war richtig und wichtig, dort zu sein.» Und begründen dies. Dann führen Sie einen politischen Prozess. Dann kämpfen Sie und stehen im Bruch mit der herrschenden Ordnung. Meist ist es aber eine Art Mischform: Man argumentiert zum Teil politisch und zum Teil technisch, etwa indem man vorbringt und begründet: «Dieser Vorwurf ist nicht erstellt.»

WOZ: Das Buch «Konfrontation oder Anpassung» des französischen Juristen Jacques Vergès hat Sie bei Ihrer Arbeit stark inspiriert.

Bernard Rambert: Klar, das Buch war unsere Bibel. Es ist Mitte der sechziger Jahre erschienen. Auch alle unsere Klient:innen aus der revolutionären Linken haben es gekannt und studiert. Die Strategie bestimmen immer die Klientinnen oder Klienten.

WOZ: Ist es grundsätzlich erfolgversprechender, einen Prozess politisch zu führen?

Bernard Rambert: Vergès hat sein Buch auf Grundlage der Prozesse gegen Mitglieder der algerischen Befreiungsfront FLN geschrieben. Fast alle Angeklagten haben damals vor Gericht gesagt: «Ihr habt angefangen, ihr seid die Verbrecher, mit euch diskutieren wir nicht.» Die Franzosen waren die Kolonialherren, hatten das Land ausgebeutet und unterdrückt, Aufstände brutal niedergeschlagen. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs haben sie das Massaker von Sétif verübt – 45 000 tote Zivilist:innen.

Bernard Rambert: Während der Prozesse gab es weltweit Kampagnen zur Unterstützung der inhaftierten Männer und Frauen der FLN – denn der Kolonialismus hätte auf die Anklagebank gehört. Im Prozess hat das nichts genützt: Fast alle Angeklagten wurden zum Tod verurteilt. Aber bei der Vollstreckung der Urteile gab es einen Unterschied: Bei vielen, die politisch auftraten und in die Konfrontation mit dem Staat gingen, wurden die Todesurteile nicht vollstreckt, weil die Regierung erneute Proteste befürchtete. Bei jenen, die gekuscht hatten, gab es nichts zu befürchten, und die Todesstrafe wurde vollstreckt.

Bernard Rambert: Man kann die Frage aber nicht allgemein beantworten. Es gab auch Prozesse, wie der gegen Petra Krause, die wir vor Gericht nicht politisch geführt haben. Aber wir haben im Vorfeld eine breite Kampagne geführt und öffentlichen Druck aufgebaut – und erreicht, dass Petra Krause aus der strengen Isolationshaft in die Freiheit entlassen wurde.

WOZ: Sie haben mal gesagt, Sie seien Kommunist, aber Revolutionär zu sein, würden Sie nicht für sich in Anspruch nehmen. Weil man Kommunist auch im Büro sein kann?

Bernard Rambert: Wenn ich meine Geschichte anschaue, dann bin ich doch kein Revolutionär! Im Film sage ich an einer Stelle, dass früher meine Antwort auf die herrschenden Verhältnisse «Revolution» gewesen wäre – und dann: Schnitt. Das sage ich natürlich immer noch. Nur weiss ich nicht, wie man sie machen kann. Aber es braucht doch eine grundlegende Änderung der Verhältnisse auf dieser Welt. Der Kapitalismus ist doch am Ende. Der Meinung sind Sie doch auch?

WOZ: Auf jeden Fall.

Bernard Rambert: Und wie machen wir das dann? Freiwillig geben die ihre Macht doch nicht ab.

WOZ: Viele Leute verbinden jedoch mit Kommunismus Autoritarismus – etwa die stalinistischen Säuberungen in der Sowjetunion. Stört Sie das nicht?

Bernard Rambert: Das hat mich Roger Schawinski kürzlich auch gefragt. Meine Antwort war sinngemäss: «Du, Roger, bist doch auch ein Bürgerlicher – obwohl all die Kolonialisten und Postkolonialisten auf dieser Welt so viel Unheil angerichtet haben. Und doch bist du immer noch der Meinung, dass die kapitalistische Ordnung okay ist.»

Bernard Rambert: Mit Kommunismus meine ich nicht den Stalinismus. Es geht um eine Gesellschaftsordnung, in der Ausbeutung und Unterdrückung keinen Platz haben; in der nicht ein paar wenige Prozente der Menschheit über weit mehr als fünfzig Prozent der Ressourcen verfügen.

WOZ: 1992 haben Sie – unter anderem mit Andrea Stauffacher – den Revolutionären Aufbau Zürich mitgegründet.

Bernard Rambert: Es haben sich verschiedene Leute – aus dem Komitee gegen Isolationshaft (KGI), aus der Frauengruppe MarLen, aus dem Migrationskomitee – zusammengefunden. Ich hatte das Gefühl, mein Leben lang reagiert und nicht agiert zu haben. Es ging immer um Widerstand. Aber eigentlich geht es doch auch darum, eigene Strukturen zu entwickeln und aktiv Politik zu machen. Nicht immer gegen, sondern auch für etwas zu sein. Der Aufbau steht für eine kommunistische Gesellschaft. Das ist die Idee.

WOZ: Im Film wird der Aufbau nicht thematisiert. Warum nicht?

Bernard Rambert: Das war ein Entscheid des Regisseurs, aus Platzgründen. Auch der Fall von Marc Rudin, der sich Ende der siebziger Jahre der PFLP, der Volksfront für die Befreiung Palästinas, angeschlossen hat, kommt im Film nicht vor. Das SRF, das den Film mitfinanziert hat, war der Meinung, dies könnte als Propaganda für die palästinensische Sache interpretiert werden.

WOZ: Sie sind in einem gutbürgerlichen Haushalt aufgewachsen. Ihr Vater war Ingenieur. Als 1965 beim grossen Unglück auf der Baustelle von Mattmark 88 italienische Gastarbeiter starben, wurde er wegen «fahrlässiger Tötung» mitangeklagt. Später wurden alle siebzehn Beschuldigten freigesprochen. War die Klassenfrage für Sie je ein persönlicher Widerspruch?

Bernard Rambert: Der Tod der 88 Arbeiter war nicht einer Naturkatastrophe geschuldet. Das war mir schnell klar. Es gab ja auch grosse Kampagnen von der Kommunistischen Partei und den Gewerkschaften in Italien, auch in der Schweiz. Schon bevor die Bauarbeiten für den Staudamm begonnen hatten, war es zu einem Gletscherabbruch gekommen. Die Baracken, in denen die Arbeiter wohnten, hätten nicht unter den Gletscher gehört. Trotzdem wurden sie direkt neben der Baustelle aufgestellt, um Transportkosten zu minimieren. Wie so oft: auf Kosten der Sicherheit.

WOZ: Wie war es für Sie persönlich?

Bernard Rambert: Für mich war es sehr schwer, mit dieser Situation umzugehen, und ich habe zu Hause geschwiegen. Das Thema war tabu und ist es heute noch. Aber ich möchte auch sagen: Ich hatte eine gute Kindheit und eine tolle Jugend. Mir wurde Resilienz in die Wiege gelegt, dafür bin ich dankbar. Gerade wenn man mit Leuten im Knast spricht und hört, was für Geschichten sie haben, kann man sich wirklich glücklich schätzen, wenn man etwas anderes erlebt hat.

WOZ: Wie haben Sie als Anwalt jeweils entschieden, wen Sie verteidigen und wen nicht?

Bernard Rambert: Unter uns Strafverteidiger:innen ist das stets eine Diskussion. Da gibt es die Knallharten, die sagen: «Also bitte, wir verteidigen alle. Ich bin Anwalt, das ist mein Beruf.» Ich war da eher ein Kantengänger. Auf jeden Fall verteidige ich keinen Faschisten. Ich teile seine politische Identität nicht und möchte auch nicht mit ihm in einer Zelle sitzen. Ich habe aber auch jahrzehntelang keine Drogendealer verteidigt, aus persönlichen Gründen: weil viele meiner Freund:innen an diesen Drogen gestorben oder im Elend gelandet sind. Auch Fälle, bei denen es um Vorwürfe von Sexualdelikten ging, habe ich abgelehnt. Wir arbeiteten viel mit Frauenhäusern zusammen, das ging nicht beides. Mit der Zeit hat sich das bei mir etwas aufgeweicht.

WOZ: Ob man mutmassliche Sexualstraftäter verteidigt oder nicht, ist gerade unter linken Anwält:innen sehr umstritten. Warum haben Sie da Ihre Haltung geändert?

Bernard Rambert: Ich habe mich in Fällen dafür entschieden, wo ich das Gefühl hatte, da werden rechtsstaatliche Prinzipien verletzt. Da wird zum Beispiel jemand öffentlich an den Pranger gestellt aufgrund von anonymen Vorwürfen, gegen die er sich nicht wehren kann. Jeder hat das Recht, sich zu verteidigen. Das heisst auch: Jeder muss wissen, was ihm vorgeworfen wird. Aber da habe ich vor nicht allzu langer Zeit einen richtigen Shitstorm erlebt. Von Frauen, die fanden: «Das kannst du doch nicht machen!»

WOZ: Was ist Ihr Fazit?

Bernard Rambert: Am Ende muss ich mir wohl eingestehen: Ich bin nicht total stringent in meiner Argumentation. Femizide? Würde ich nie verteidigen. Pädophile habe ich ein-, zweimal verteidigt, aber da ging es mir um die Behandlung im Strafvollzug, wo diese Gefangenen auf der untersten Stufe stehen. Islamist:innen sind mir ideologisch genauso fern wie Rechtsextreme. Aber wenn Achtzehn- oder Zwanzigjährige zwei Jahre in Isolationshaft kommen, weil sie in den Dschihad ausreisen wollten, habe ich rechtsstaatliche Einwände. Bei dieser Frage ist alles sehr widersprüchlich – und ich bin da sicher nicht ganz sauber. Meine Entscheide waren bestimmt nicht immer für alle nachvollziehbar. Aber vielleicht müssen sie das auch nicht sein.

WOZ: 1981, als die WOZ gegründet wurde, waren Sie Redaktionsmitglied der Nullnummer. Stimmt es, dass Sie kürzlich Ihr Abo gekündigt haben?

Bernard Rambert: Ja, ich habe mich über eure Position zum Ukrainekrieg und zu den Waffenlieferungen aufgeregt. Aber fuck it, ich werde sie wieder abonnieren …

WOZ: Die gegenwärtigen Kriege treiben die Linke definitiv um. Als jüngere Generation haben wir manchmal den Eindruck, dass ältere Vorkämpfer:innen einem Blockdenken von früher verhaftet sind. Sind Sie das?

Bernard Rambert: Nein, das denke ich nicht. Aber vielleicht ist es auch schwierig, das von sich selbst zu sagen. Ich würde meinen: Putin hat mit dem früheren Block doch überhaupt nichts zu tun. Der hat mit Sozialismus so wenig am Hut wie Trump. Von daher verstehe ich vielleicht die Frage nicht …

WOZ: Es geht darum, ob Teile der Linken vor allem dann imperialistische Motive benennen, wenn es um einen westlichen Imperialismus geht – und viel weniger bei imperialistischen Absichten Russlands oder Chinas.

Bernard Rambert: Natürlich ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine völkerrechtswidrig. Ich bin für mich einfach zur Position gelangt, dass – wenn man sich die Vorgeschichte anschaut – dieser Krieg vielleicht hätte vermieden werden können, wenn sich der Westen anders verhalten hätte. Ich hatte heftige Diskussionen über die Waffenlieferungen. Wahrscheinlich habe ich, was die Ukraine betrifft, tatsächlich eine andere Position als ihr. Wenn jemand an diesem Krieg Freude hat, dann ist es die Waffenindustrie, hüben wie drüben.

WOZ: Lassen Sie uns auf hüben zurückkommen: Der Schweizer Nachrichtendienst hat Sie jahrelang überwacht, Ihre Fichen umfassen rund 1700 Seiten. Haben Sie sie mittlerweile gelesen?

Bernard Rambert: Ja, zum Teil. Mir sind viele Erinnerungen wieder gekommen. Man fühlt aber auch eine gewisse Ironie und Verachtung, wenn man solche Akten über sich selbst liest.

WOZ: Warum?

Bernard Rambert: Weil die irgendwelche Sachen in mein Leben reininterpretiert haben – quasi wie wenn Ihr Feind Ihr Tagebuch schreiben würde.

WOZ: Was hat Sie am meisten überrascht?

Bernard Rambert: Die Chuzpe von denen. Das Anwaltsgeheimnis war praktisch aufgehoben – in den Akten wurde genauestens notiert, wer bei uns anruft, wer einen Termin verlangt, der familiäre Hintergrund der Person, ob sie dem Dienst als «politisch» bekannt war. Wir wussten, dass der Rechtsstaat mal gilt, mal nicht gilt. Trotzdem: Das wurde alles vom Präsidenten des Bundesgerichts abgesegnet – vierzehn Jahre lang.

WOZ: Vor zehn Jahren sagten Sie der WOZ, viele der 68er-Generation hätten sich angepasst. Sie haben sich nicht angepasst?

Bernard Rambert: Ich glaube nicht. Ich bin vielleicht ein bisschen ruhiger geworden, aber nicht angepasst. Gar nicht. Andere sehen das aber vielleicht anders.

WOZ: Aus Ihrer Generation stammen Sprichwörter wie «Wer mit zwanzig kein Revolutionär ist, hat kein Herz. Wer mit dreissig noch Revolutionär ist, hat keinen Verstand».

Bernard Rambert: Früher hat man in der Bewegung gesagt: Traue keinem über dreissig. Ich sagte schon damals: Traue keinem unter dreissig. Es lässt sich erst später erkennen, welchen Weg die Leute gehen … Und den Verstand, den haben doch diejenigen verloren, die sich der kapitalistischen Wirtschaftsordnung angedient haben.

WOZ: Im Film sagen Sie: «Viele Kämpfe sind vergebens, aber sie sind niemals sinnlos.»

Bernard Rambert: Ja. Niemals sinnlos. Man kann auch nicht sagen, dass wir auf der ganzen Linie verloren haben. Die Frauenbewegung hat in den letzten fünfzig Jahren wohl am meisten erreicht, auch wenn sie noch weit weg ist vom Ziel. Die anderen Bewegungen haben herzlich weniger erreicht. Aber daraus den Schluss zu ziehen, man hätte lieber nichts gemacht, ist falsch. Das hat auch mit Moral und Haltung zu tun. Im Sinne von: «Ich stehe dazu, und wenn wir nicht durchkommen, machen wir weiter.» So habe ich das im Film gemeint.

WOZ: Wo sehen Sie Erfolge, die Sie – zusammen mit anderen – erkämpft haben?

Bernard Rambert: Ein Beispiel ist sicherlich: Nach all den Jahrzehnten, in denen wir uns gegen Isolationshaft eingesetzt haben, war es 2023 im Fall von Brian Keller das erste Mal – zumindest für mich –, dass ein Gericht festgestellt hat: Ja, diese Haftbedingungen waren unmenschlich. Sie haben gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstossen. Das ist definitiv ein Erfolg. Vor allem auch für Brian. Er ist dank der Kampagne, von der wir als Verteidiger Teil waren, freigekommen.

WOZ: In der Fachzeitschrift «Plädoyer» sagen Sie, das ganze Rechtssystem sei verlogener geworden. Wie meinen Sie das?

Bernard Rambert: Seitdem ich 1974 als Anwalt angefangen habe, wurden die Rechte im Strafprozess ausgebaut. Heute kann man direkt bei der Verhaftung einen Anwalt verlangen, und es gibt das verbriefte Recht, die Aussage zu verweigern.

WOZ: Das sind eigentlich Errungenschaften.

Bernard Rambert: Wenn ich «verlogen» sage, meine ich: Heute kommt alles so wunderbar geregelt daher – das täuscht über die Willkür, die dahinter liegt, hinweg. Früher entschieden beispielsweise Staatsanwälte, ob Untersuchungshaft angeordnet wird, heute sind dafür Haftrichter:innen zuständig. Nun könnte man denken: Ist doch gut, entscheidet ein Richter, der ist unabhängig, das entspricht der Europäischen Menschenrechtskonvention. Aber de facto winken die meisten Haftrichter:innen hier in Zürich die Anträge der Staatsanwaltschaft einfach durch. Oder: Früher mussten wir kämpfen wie die Löwen, damit wir bei der Einvernahme auch etwas sagen konnten. Heute ist alles viel höflicher und netter – und damit fast gefährlicher, weil man unaufmerksam wird. Wir wissen doch: Nette Polizisten sind fast immer gefährlicher.