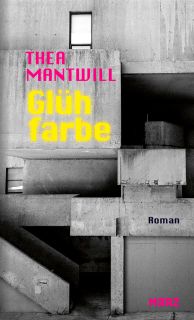

Literatur: Pistaziensalz auf den Lippen

Thea Mantwills Debütroman «Glühfarbe» spielt in einer hyperkapitalistischen Klassengesellschaft. Bleibt da nur noch die Flucht in die digitale Parallelwelt?

Die ganze Nacht tropft es von der Decke auf die Matratze, die im Keller unter einer Fabrikhalle liegt. Dort lebt die Protagonistin aus Thea Mantwills Debütroman «Glühfarbe». Als sie und ihr Freund Buster eine Wohnung suchten, fehlten ihnen die richtigen Dokumente, die ihre «Wohnfähigkeit» bewiesen hätten. Jetzt leben sie also dort, am Rande einer grossen Stadt – Buster auf der Suche nach Arbeit als Tänzer, die Erzählerin auf der Suche nach Zerstreuung in ihrem eintönigen Alltag, den sie eigentlich gar nicht ändern will: «Auch dachte ich darüber nach, wie ich reagieren würde, wenn das Wasser auf einmal nicht mehr von der Decke tropfte, wenn die Lampe auf einmal nicht mehr leuchtete oder – und dieser Teil war am unangenehmsten – wenn Buster tatsächlich eine Stelle in einer Kompanie finden würde.»

Mantwills Roman spielt in einer nahen Zukunft, in einer Gesellschaft, die stark in Klassen gegliedert ist. Die Stadt, in der Buster und die Erzählerin leben, ist aufgeteilt in den repräsentativen Teil mit spektakulären Glaspalästen für öffentliche Bäder und Einkaufszentren, daneben anonyme Wohnparks und heruntergekommene Arbeiter:innenviertel. Alles ist privatisiert, auch die Bildungsinstitutionen, und wer nicht zu einer privilegierten Klasse gehört, für den wird schon nur die Arbeits- und Wohnungssuche zum unübersichtlichen Labyrinth. Bei der Protagonistin löst dies ein kafkaeskes Grundgefühl des Ausgeliefertseins aus, das Mantwill eindringlich beschreibt. In bildhaften Sätzen lässt sie ihre Ich-Erzählerin durch eine technisierte, leblose Umwelt navigieren, in der der Körper nicht mehr ist als eine «stillgelegte, nutzlose Fabrik», «ein fleischgewordenes Hindernis, ohne das ich nicht existieren kann».

Güldenes Moltofill

Nur in der digitalen Parallelwelt, dem Metaverse, sind die Klassen scheinbar durchlässiger – hier ist Beliebtheit die Währung. Die Protagonistin erlaubt sich punktuell Ausflüge dorthin, um die Schönen und Reichen bei ihrem Leben zu beobachten. Insbesondere die Bäder interessieren sie brennend, doch zu diesen hat sie auch im Metaverse keinen Zugang. So hält sie sich an dem fest, was sie kennt, zieht sich zurück in eine gleichgültige Langeweile und ist dort resigniert und zufrieden zugleich: «Ich bin güldenes Moltofill für ein leeres Leben. Definitiv Gold, wenn auch nur ein kleines Stückchen.»

Buster indessen bringt jeden Tag ein paar Münzen nach Hause, die er bei kleinen Anstellungen verdient, und die Erzählerin geht damit einkaufen. «Da der Nachmittag eine so gefährlich schwammige Zeit ist, in der man verloren gehen kann wie im Treibsand, braucht jeder Mensch zu dieser Zeit eine klar umrissene, unmissverständliche Aufgabe. Meine ist das Einkaufen.» Was es gibt, ist abhängig von der Anzahl Münzen und den Preisschwankungen; manchmal reicht es sogar für Nüsse, was die beiden entsprechend feiern.

Kaskaden von Sinneseindrücken

Thea Mantwill gelingt es, die Mechanismen einer hyperkapitalisischen Klassengesellschaft herauszuarbeiten, in der Menschen nach Unterhaltung und Luxus süchtig werden, weil kein sinnvoller Lebensinhalt mehr da ist. Eines Tages beginnt Buster, im reichen Teil der Stadt die Autofahrenden im Stau zu unterhalten – mit Akrobatik und Jonglage. Die ständige Angst, nicht unterhalten zu werden – «the permanent fear not to be entertained» –, ist eine wahre Goldgrube: Plötzlich verfügt das Paar über Noten statt nur Münzen, die Erzählerin kann Pistazien kaufen und im Einkaufszentrum blauen Tee trinken – das absolute Trendgetränk. Kaskadenartig zählt Mantwill die neuen Sinneseindrücke auf, die die Protagonistin überfluten, etwa das Salz der Pistazien, das sich «auf den Lippen wie das des Ozeans» anfühlt. Eine Brechung des düsteren Settings – Mantwills feiner Humor, mit dem sie diesen seltenen Moment der freudigen Trunkenheit schildert, gehört zu den Stärken des Romans.

Was als Rausch beginnt, führt zur Entfremdung zwischen Buster und der Protagonistin, die sich ins Metaverse zurückzieht und schliesslich unter einem Pseudonym selbst zu posten beginnt. Ihre Bilder – ästhetische Aufnahmen von der Fabrik und den Rändern der Stadt – stossen auf unerwartet viel Aufmerksamkeit. Ihre Armut wird romantisiert, wodurch sie Zugang zu Luxus erhält. Sie tingelt ewig durch das elegante blaue Einkaufszentrum, kauft sich zum ersten Mal in ihrem Leben Strümpfe und betrinkt sich mit Bloody Mary in einer schicken Bar. Zugleich skeptisch und überwältigt von den neuen Privilegien, die ihre Beliebtheit ihr ermöglicht, gibt sie sich mehr und mehr ihrem neuen Leben hin.

Gegen Ende werden die Beweggründe der Figuren etwas zu genau erklärt, was für das Verständnis keineswegs nötig gewesen wäre; etwa wenn die Protagonistin darüber nachdenkt, wieso sie so lange nichts an ihrem Leben verändert hat, und dabei wortreich ihre eigene Furcht vor Veränderung beschreibt. «Glühfarbe» überzeugt dennoch. Zumal Mantwills dystopische Welt auch nicht vollkommen unbeweglich ist. Am Ende scheint ein Funken überzuspringen und eine Veränderung möglich – vielleicht.