Literatur: Freundlich distanziert

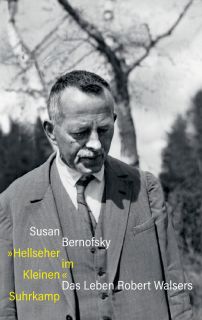

Naiver Stolperer? Verrücktes Genie? In einer Robert-Walser-Biografie korrigiert dessen Übersetzerin Susan Bernofsky scheinbar nebenher Klischees und rekonstruiert ein Leben für die Literatur.

Ein Wischmopp, der am Wochenende die Archivtüren öffnete, gehört zur Vorgeschichte einer neuen Biografie über Robert Walser. Die Autorin und Übersetzerin Susan Bernofsky, die in New York an der Columbia University lehrt, kam im Herbst 1987 mit einem Stipendium nach Zürich, so erinnert sie sich in der Einleitung von «‹Hellseher im Kleinen›. Das Leben Robert Walsers». Die Nächte verbrachte sie in einem günstigen Zimmer im Personalhaus der Schweizerischen Epilepsie-Klinik, die meisten Tage im Robert-Walser-Archiv, das damals noch in Zürich war. Als dort die Stelle eines «cleaner» frei wurde, griff sie zu: «Von da an pflegte ich auch an den Wochenenden zu übersetzen – und feucht zu wischen.»

Behutsam kritisch

Seitdem überträgt sie einen Autor ins Englische, der es seinen Übersetzer:innen alles andere als leicht macht. Wie überträgt man Walsers eigenwillige Wortschöpfungen – von der «Spaziergängerseele» bis zu «Unermüdetheiten», vom «Wurstzusichnehmen» bis zum «Augenblicksgott»? Von Susan Bernofsky stammen die englischen Fassungen von drei der vier Romane Walsers, den beiden frühen aus der Berliner Zeit – «Geschwister Tanner» (1907) und «Der Gehülfe» (1908) – sowie dem posthum erschienenen «Räuber»-Roman. Übersetzt hat sie auch Walsers wohl bekanntesten Text, die Erzählung «Der Spaziergang» (1917), ebenso seine legendären «Mikrogramme». Diese in winziger Bleistiftschrift verfassten Texte waren so schwer lesbar, dass sie nach Walsers Tod 1956 zunächst für eine Spukschrift aus erfundenen Zeichen gehalten wurden.

«Hellseher im Kleinen», zuerst in den USA in der Yale University Press und jetzt in deutscher Übersetzung bei Suhrkamp erschienen, ist Ergebnis jahrelanger Recherche. Bernofsky gelingt etwas Erstaunliches. Sie erzählt Walsers Leben ausgehend von seinem Werk, ohne Kurzschlüsse zu riskieren: immer die Freiheiten des Schreibens im Sinn, im klugen, abwägenden Abgleich mit einer Fülle überlieferter Berichte, behutsam kritisch, wo nötig. Sie verliert an keinem Punkt die Distanz, auch wenn sie ihren Protagonisten freundschaftlich «Robert» nennt. Scheinbar nebenher korrigiert sie überlieferte Klischees, etwa das romantisierte Bild eines naiv-genialen Autors, der durch die Welt gestolpert, viel spaziert und am Ende seines Lebens verrückt geworden sei.

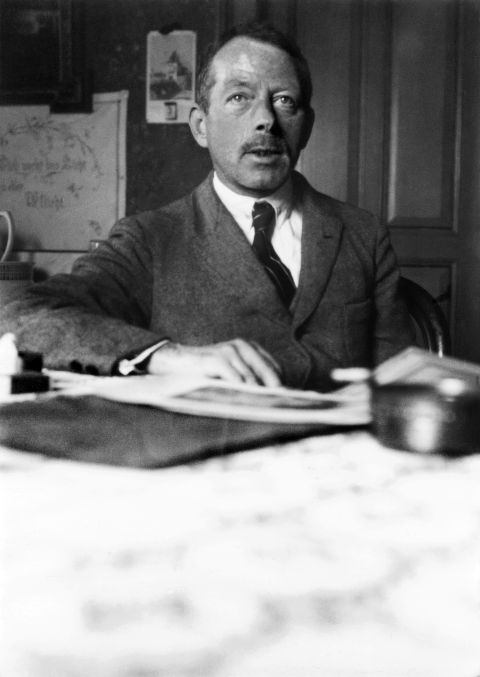

Bernofsky zeichnet ein Porträt des Künstlers als professioneller Autor. In Walsers Texten findet sie eine Mischung aus Beharrlichkeit, intellektuellem Ernst und philosophischem Witz, eine Haltung, die sich an den bekannten Stationen seines Lebens nicht ohne Weiteres erkennen lässt: Schulabbruch und Banklehre in Biel; Schreiber mit Schauspielträumen; erfolgreicher Romancier, Absolvent einer Dienerschule und exzessiver Trinker in Berlin. Später folgen rastlose Wanderjahre zwischen Bellelay im Berner Jura, wo seine Schwester Lisa lebt, Biel, wo er im Dachgeschoss eines Abstinenzhotels wohnt, und Bern, wo er zwischen 1921 und 1929 insgesamt fünfzehn verschiedene Zimmer bezieht. Das letzte Drittel seines Lebens verbringt er in Heilanstalten, in Waldau bei Bern, wo er noch regelmässig schreibt, und in Herisau in der Ostschweiz, wo ihm ein eigenes Schreibzimmer zur Verfügung steht, das er nicht nutzt, dafür kleinere Arbeiten diszipliniert erledigt und regelmässig mit seinem Vormund Carl Seelig wandern geht.

Walsers Bauchrednerin

Es ist ein Leben für die Literatur, das Bernofsky rekonstruiert: eines, für das Walser kämpft, aber auch Grenzen auslotet. Immer wieder brüskiert er etwa seine Geschwister, indem er intime Details aus deren Leben in seinem Werk verarbeitet. Unzählige und zuweilen ungelenke Briefe schreibt er an Verlage und Zeitschriften, um sein Werk anzupreisen. Zwischendurch nimmt er zeit- und zwangsweise verschiedene Brotjobs an, etwa beim Unternehmer Carl Dubler, der zum Vorbild für die Ingenieursfigur im «Gehülfen» werden wird. Von ihm schaut er sich, wie Bernofsky zeigt, einen beherzteren Ton in der Eigenwerbung ab.

Sie sei so etwas wie Walsers englischsprachige «Bauchrednerin» geworden, schreibt Bernofsky. Die sprachsensible Textkenntnis zeigt sich auf jeder Seite. Eine eigene unverkennbare Stimme habe Walser in Briefen entwickelt – «geprägt von einem ironischen, scheinbar feierlichen Ernst, einer Rhetorik der strategischen Wiederholungen und einem sanftmütigen Humor». Walsers Figuren, so beobachtet sie, sind oft klüger und sprachgewaltiger, als es ihrer gesellschaftlichen Rolle zu entsprechen scheint. Walser entlockt ihnen – oder besser ihrer Situation und Stellung – philosophische Überlegungen eigensinniger Art.

Mit einem sozialistischen Ausrufezeichen beginnt Walsers schriftstellerische Laufbahn: «Zukunft!» ist das erste Gedicht überschrieben, das er bei der Zeitschrift «Arbeiterstimme» einreicht. Mit der literarischen Emanzipation und dem Bewusstsein, ein Autor zu sein, wächst die Distanz. Später wird er kritischer über das Proletariat schreiben, mit dem ihn die Armut – in Walsers Fall selbstgewählt – verbindet. Ein dezidiert politischer Autor ist Walser nicht geworden, aber einer, der zeitlebens über politische und soziale Grössenverhältnisse nachdachte. Die Präzision von Susan Bernofskys Buch verdankt sich auch ihrer Geduld: Die erste Fassung hat sie, wie sie gesteht, dem Altpapier anvertraut.