Geld und Geist: Schweizer kriegt man nur mit dem Geldbeutel

Wie Geld das Bild der Schweiz regiert. Wie der Geist darauf reagiert. Oder wie man glaubt, dass er reagieren sollte.

Die Schweiz als Nation gab es noch nicht, da gab es schon den Topos von den geldgierigen Schweizern. Entstanden ist er im Zusammenhang mit dem Reisläufertum, den Schweizer Söldnern. Der englische Humanist Thomas Morus beschreibt 1516 in seiner «Utopia» die Zapoleten, ein «abscheuliches und ruchloses Volk», das sich von den ZeitgenossInnen unschwer als Eidgenossen entziffern liess: «Nur zum Kriege geboren, suchen sie eifrig nach Gelegenheit dazu; bietet sich eine, so stürzen sie sich mit Gier darauf, rücken in hellen Scharen aus dem Lande und bieten sich um geringen Sold jedem Beliebigen an, der Soldaten sucht. […] Wem sie um Sold dienen, für den fechten sie mit Eifer und unerschütterlicher Treue. Jedoch verpflichten sie sich nicht bis zu einem bestimmten Termin, sondern ergreifen nur unter der Bedingung Partei, dass sie bereits am nächsten Tage zu den Feinden übergehen können, wenn ihnen diese höheren Sold bieten.»

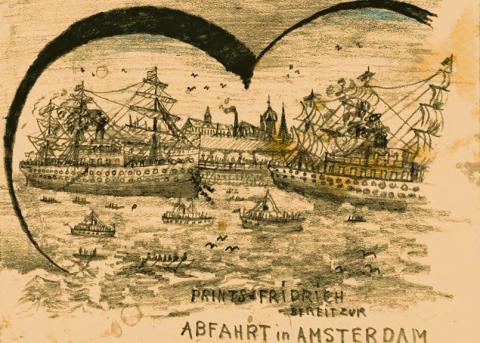

Was Morus so verderblich schien, das Angebot, sich um Geld zu verkaufen, war erst durch die Nachfrage der europäischen Grossmächte nach Söldnern geschaffen worden. Im 17. Jahrhundert hatte sich das Bild so verfestigt, dass es Jean Racine in seiner Satire «Les Plaideurs» (1668) einer seiner Dramenfiguren epigrammatisch in den Mund legen konnte: «point d’argent, point de Suisses». Schweizer kriegt man nur, wenn man mit dem Geldbeutel lockt.

Dahinter standen zwei verschiedene Wirtschafts- und Wertesysteme. Der Feudaladel kämpfte um viel Macht und ein wenig Ehre; die bäuerlichen Eidgenossen, die schon bei Morgarten alle zeitgenössischen Vorstellungen einer angemessenen Kriegsführung über den Haufen und in den See geworfen hatten, verstiessen erneut dagegen und passten sich der frühbürgerlichen Geldwirtschaft an.

Parallel dazu entstanden in Genf die ersten Privatbanken, die noch heute den einen Teil des Schweizer Finanzplatzes ausmachen. Sie finanzierten den maroden französischen Feudalstaat. «Wenn Sie einen Schweizer Bankier aus dem Fenster springen sehen, springen Sie hinterher. Es gibt bestimmt etwas zu verdienen», lautete deshalb ein Bonmot von Voltaire.

Saurer Schweiss

Die Realität der Schweiz aber sieht immer auch anders aus. Etwa so: «Mit sauerm Schweiss, und so vielen schlaflosen Nächten grub’ ich mich nur immer tiefer in die Schulden hinein. – Geb wie ich’s machte, da half Hausen und Sparen, Hunger und Mangel leiden, bis aufs Blut arbeiten, kurz Alles und Alles nichts. […] Von Anfang an musst ich immer Taglöhner halten, Geld entlehnen, und aus einem Sack in den andern schlüpfen, bis ich endlich mich nicht mehr zu kehren wusste.»

So verwünschte Ulrich Bräkers Vater sein Schicksal, wie es der Sohn später in «Lebensgeschichte und natürliche Abenteuer des armen Mannes im Tockenburg» (1788) überliefert hat.

Viel spricht Ulrich Bräker in dieser Autobiografie von Geld, Zinsen und Schulden. Er selbst versuchte sich als Salpetersieder, liess sich dann als Soldat anwerben, entfloh nach kurzer Zeit und ging in den Garnhandel, der mit einem Schuldenberg endete. Mit dem Erfolg seiner Aufzeichnungen lockt die geistige Arbeit als Ausweg aus der Misere der vorindustriellen Arbeit. Hin- und hergerissen ist er zwischen den zwei gesellschaftlichen Bereichen von Geld und Geist. Als sich der Erfolg seiner Lebensgeschichte literarisch nicht fortsetzen lässt, gründet er eine kleine Tuchdruckereifabrik. Doch sie rentiert nicht, auch weitere Manuskripte lassen sich kaum mehr absetzen. Wiederum verschuldet er sich schwer. Die helvetische Revolution kommentiert Bräker bitter: «Alles strebt nach Freiheit, alles will frei werden und wird frei weit und breit um mich her. Nur ich bin noch Sklave, und nicht frei. Sklave meiner Creditoren, abhängig von meinen Gläubigern.»

Von Geld ist schon in einem Romantitel die Rede, beinahe ein halbes Jahrhundert später, bei Jeremias Gotthelfs «Geld und Geist» von 1843. Das ist ein archetypischer Titel, warum war er zuvor in der deutschsprachigen Literatur nie aufgetaucht? Das Begriffspaar ist nichts spezifisch Schweizerisches, aber es erhält in der Schweiz des 19. Jahrhunderts eine besondere Bedeutung. Hier hatte sich früher als in anderen europäischen Ländern der Kapitalismus zu entwickeln begonnen.

Gegen die «neumodische Welt, welche alles zu Geld macht, weil sie viel Geld braucht», beschwört Gotthelf im bäuerlichen Haushalt eine andere Geldform, eine gehortete Reservesumme als eine Art «Hausgeist» für eigene und fremde Notfälle. Bar wird in dieser Welt bezahlt, «ohne Schrift und Zins, auf Treu und Glauben hin und auf die himmlische Rechnung».

In seinem ersten Roman von 1841 hatte Gotthelf den Uli zu einem anständigen Knecht gemacht. Als Pächter aber gerät Uli in der Fortsetzung von 1849 in ein Spinnennetz von Krediten, die nicht mehr der himmlischen Ordnung entsprechen, sondern vielfältigen irdischen Verpflichtungen. Schuldner und Gläubiger wollen sich gegenseitig übers Ohr hauen. Uli und seine Frau Vreneli finden sich in der alltäglichen Pein, jeden Rappen umdrehen zu müssen, geraten mit dem Zins in Verzug, sodass Uli seinerseits beim Verkauf einer Kuh ein armes Mannli um zehn Taler betrügt.

Gotthelf beschreibt unerbittlich den Einbruch der Kreditwirtschaft in die bäuerliche Kultur. Sein konservativer Blick propagiert dabei als Lösung jene Formel, die «Geld und Geist» zu Anfang vorschlägt: ein geistig, religiös verbürgtes Geld.

Der Unfug der reichen Kerle

Wenig später trat das Geld anders auf und auch der Geist. Gottfried Keller zerfielen in seinem Leben provinziell bürgerliche Sicherheiten. Die Mutter, durch den Tod des Mannes verarmt, gab ihrem Sohn die neue Haltung vor: «Jedes Guldenstück war ihr beinahe ein heiliges Symbolum des Schicksals, wenn sie es in die Hand nahm, um es gegen Lebensbedürfnisse auszutauschen.» Im autobiografischen «Grünen Heinrich» (1850) geht dem ökonomischen Scheitern ein künstlerisches parallel. Weder Geld noch Geist vermögen zu retten.

Von Schulden und Verschuldung sind auch die scheinbar auf einen heiteren Ton gestimmten «Leute von Seldwyla» (1856/1874) durchzogen. Im «Fähnlein der sieben Aufrechten» (1860) behauptet einer über die Schweiz: «Glücklicherweise gibt es bei uns keine ungeheuer reichen Leute, der Wohlstand ist ziemlich verteilt.» Zugleich warnt er: «Lass aber mal Kerle mit vielen Millionen entstehen, die politische Herrschsucht besitzen, und du wirst sehen, was die für einen Unfug treiben.» Gerade gegen einen solchen Kerl mit vielen Millionen, Alfred Escher, den Schöpfer eines Eisenbahnnetzes und der Kreditanstalt, wandte sich die Sorge des Bürgers Gottfried Keller.

Kellers pessimistischer Altersroman «Martin Salander» (1886) stellte den politischen Liberalismus unter den drohenden Schatten eines überbordenden Kapitalismus. Im fiktiven Münsterburg dreht sich das Spekulationskarussell, das die Staatsangestellten im neuen liberalen Staat ebenso mitreisst wie die AkteurInnen im sich entwickelnden Finanzsektor.

Bescheidene, aber sichere Geschäfte

In der Folge wird ein psychosozialer Typus des Schweizers schon beinahe zum Klischee. Robert Walser etwa schreibt in «Der Gehülfe» (1908) über die beispielhaften Bäriswiler: «Im allgemeinen […] sind sie immer eher geneigt, ihre Mängel als ihre guten Eigenschaften öffentlich strahlen zu lassen, damit ja niemand Bescheid wisse, wie tüchtig sie sind. Umso bessere Handelsgeschäfte machen sie dann. […] Aber vor allen Dingen […] sind sie trocken und nüchtern, ein Schlag Menschen, wie geschaffen dazu, bescheidene aber sichere Geschäfte zu machen und dito Erfolge zu erzielen.»

Dem entspricht die Aussenwahrnehmung. Der österreichische Schriftsteller Robert Musil, der sich in der Schweiz durch Mäzene über Wasser hielt, meinte 1940: «Schweizer, Durchschnitt: Höflich nur, wenn Nutzen dabei; […]. Die Schweizer wissen, was sich gehört, sie werden nie neue Liebenswürdigkeiten erfinden, aber die üblichen verkaufen sie als ordentliche Kaufleute. Auch in den höheren und höchsten Schichten ist man bloss dann bemüht, und nicht vergesslich, wenn es einem zum Vorteil gereichen soll.»

Beides bezieht sich, beinahe gemütlich, auf die Schweizer Krämerwelt und Krämerseele. Die Realität ist längst weiter oder wieder zurück bei den Münsterburger Spekulanten.

Bertolt Brecht hat ja provokativ verächtlich gefragt, was denn die Ausraubung einer Bank schon bedeute gegen die Gründung einer Bank; entsprechend zeigte die «Dreigroschenoper» (1928) die Unterwelt als Geschäftswelt, und in der «Heiligen Johanna der Schlachthöfe» (1931) werden schmutzige Geschäftspraktiken in klassischen – nun ja, beinahe klassischen – Hexametern deklamiert. Friedrich Dürrenmatt, mehrfach in Brecht verbissen, treibt das formal weiter und schreibt die Oper einer Privatbank. «Frank der Fünfte», 1959 uraufgeführt, zeigt in kabarettistischen Nummern den Machtkampf in einer Dynastie von Privatbankiers. Gangster werden als Direktoren eingestellt, Callgirls zur Erpressung eingesetzt.

Das Stück war einer der wenigen Flops von Dürrenmatt. Umso wirkungsmächtiger wurde ein 1965 geprägtes Wort über die Schweizer Banker: «the Gnomes of Zurich». Kreise der damaligen britischen Labour-Regierung schufen es angesichts von Finanzspekulationen gegen das Pfund.

Das Bild der Schweiz als Kriegsgewinnlerin war schon früher von den USA bei Reparationsverhandlungen über deutsche Kriegsvermögen ins Spiel gebracht worden. Mit den Gnomen verdichtete sich das anschaulich: untergründig und arbeitsam, hinterlistig und lächerlich. Von John le Carré bis heute kommt seither kaum ein Thriller ohne ein Nummernkonto in der Schweiz aus, obwohl das alles – Krimis wie Bankkonten – mittlerweile ein bisschen raffinierter geworden ist.

Apropos Gnome. Bereits 1960 hatte Otto Steiger in seinem viel zu wenig bekannten Roman «Die Reise ans Meer» den Schweizer Kapitalismus anhand von Aufstieg und Fall eines Gartenzwergfabrikanten beschrieben. Hugo Loetscher dagegen diente in «Noah» (1967) der Bau der Arche als Parabel für die Nachkriegskonjunktur. Walter Matthias Diggelmanns «Der Reiche stirbt» versucht sich am psychosozialen Porträt des Reichen. Auch in Dürrenmatts Werk wimmelt es von MillionärInnen. Schon Claire Zachanassian hat im «Besuch der alten Dame» (1956) die Menschlichkeit mit Millionen auf die Probe gestellt. Im späten «Durcheinandertal» (1989) wird den armen Reichen eine «Religion der Armen» zur kurzfristigen seelischen Erquickung angeboten.

Mittlerweile sind wir im globalen Casinokapitalismus, den Thomas Hürlimann oder Urs Widmer oder Martin Suter in der Form von dessen Managern auf Bühne und Papier bringen.

Das Unbehagen

Im Begriffspaar von Geld und Geist kommt das Geld zuerst, und das bezeichnet nicht nur eine Realität, sondern auch ein Unbehagen. Intellektuelle Legitimationsversuche für den Geist als schöne Ergänzung zum Geld sind selten geworden. Aber Kritik kann sich auch auf die melancholische Ablehnung des Geldes beschränken, die den Geist seufzend als Refugium gegenüber dem schnöden Mammon betrachtet.

Dabei hat sich die Beziehung nochmals verschärft. Wenn einst das Mäzenatentum uneigennützig gefeiert werden konnte, so nimmt das Sponsoring den Geist von vornherein in Geiselhaft. Die beiden Formen schliessen sich nicht ganz aus und existieren ungleichzeitig nebeneinander. Sie sind auch in regionale Differenzierungen eingebunden. Basel: vornehm im Hintergrund. Genf: kosmopolitisch offen. Zürich: arrogant selbstverständlich. Bern: selbstverständlich behaglich. Klischees, die angesichts der globalen Basler Pharmaindustrie oder der beflissen wohltätig aktiven russischen Oligarchen in Genf durchlöchert worden sind.

Die Zeitschrift «moneta» der Alternativen Bank Schweiz nennt sich in ihrem Untertitel «die Zeitung für Geld und Geist». Die Bank will mit Geld anders wirtschaften und hofft zugleich auf eine andere Funktion des Geistes. Das ist der Versuch einer Versöhnung, in dem wir alle leben. Es gibt kein richtiges Leben im falschen. Aber ein nicht ganz so falsches.