Begegnung: Einfach Antifaschist:in sein reicht nicht

Der italienische Philosoph Alberto Toscano wendet sich mithilfe der antikolonialen und radikalen Schwarzen Theorietradition gegen hartnäckige Klischees in Bezug auf den Faschismus.

Seine Stelle an der Simon Fraser University in Vancouver hat Alberto Toscano unlängst verloren. Doch im Gespräch mit der WOZ nimmt es der 1977 in Moskau geborene Italiener locker: Nein, eine politische Entscheidung sei es wohl nicht gewesen. Die neoliberale Sparpolitik habe ganz einfach auch die kanadischen Universitäten erfasst. Dabei gehört Toscanos 2023 veröffentlichtes Buch «Spätfaschismus», das seit März auch auf Deutsch erhältlich ist, zu den meistdiskutierten Theorietexten der Gegenwart. In Berlin etwa war das Interesse an Toscanos Positionen so gross, dass er innerhalb von drei Tagen vier Mal auftreten musste.

Die zentrale These seines Buches lautet, dass formelhafte Faschismusdefinitionen für das Verständnis der Gegenwart wenig hilfreich sind. So spiele der Freiheitsbegriff in der extremen Rechten heute eine viel zentralere Rolle als beim Faschismus der Zwischenkriegszeit. Umgekehrt seien die straff organisierten Massenbewegungen von einst einer diffusen, durch soziale Medien mobilisierten Menge gewichen.

«Es sind zu viele Klischees über den Faschismus im Umlauf», sagt Toscano. «Vor allem die ständigen Verweise auf die 1930er Jahre und die daraus abgeleiteten Vorstellungen zum Verhältnis von Faschismus und Liberalismus sind überhaupt nicht hilfreich.» In den USA beispielsweise sei in den letzten Jahren unablässig über den drohenden Wahlsieg Trumps gesprochen worden. «Doch dieselben Leute, die diese Gefahr betonten, hatten zu den konkreten Entwicklungen der Gegenwart nichts zu sagen. Dass zwei Millionen US-Amerikaner:innen in Haft sitzen oder den Genozid in Gaza haben sie kritiklos mitgetragen, weil das Hauptproblem ja die faschistische Gefahr war.» Die Fokussierung auf Trump habe blind für jene Aspekte der Faschisierung gemacht, die von der Demokratischen Partei mitzuverantworten gewesen seien.

Zum Beispiel George Jackson

Statt formelhafte Definitionen aufzurufen, gelte es, so Toscano, «die Dynamiken des Faschismus einzufangen». In seinem Buch macht er das, indem er aus unterschiedlichen Perspektiven auf das Phänomen blickt: Massenpsychologie, die Bedeutung antifeministischer Kulturkämpfe, die «Erotik der Macht». Ein besonderes Augenmerk legt er auf die antikoloniale und radikale Schwarze Theorietradition. Auch das Gespräch kreist sofort darum. Die antikolonialen Denker hätten den Faschismus nicht als grosse Ausnahme, sondern als Vertiefung der bürgerlichen Verhältnisse begriffen.

George Padmore etwa: Der 1902 in der Karibik geborene Revolutionär habe im Auftrag der Kommunistischen Internationale ab 1930 Hafenarbeiter in Hamburg organisiert und antikoloniale und soziale Forderungen miteinander zu verbinden versucht. «1933 geriet er in Konflikt mit Moskau und wurde wenig später ausgeschlossen», so Toscano. «Die Sowjetunion hatte einen radikalen Strategiewechsel vollzogen und propagierte nach der Ernennung Hitlers plötzlich eine Volksfrontpolitik. Die Arbeiter:innen sollten das kleinere Übel wählen und gemeinsam mit dem ‹demokratischen Imperialismus› Frankreichs und Grossbritanniens den Faschismus stoppen. Für Padmore war das vor dem Hintergrund der Kolonialerfahrungen absolut inakzeptabel.»

Aus der Sicht Schwarzer Menschen seien die kolonialen Apartheidsysteme Südafrikas oder Rhodesiens (heute Simbabwe und Sambia) vom europäischen Faschismus kaum zu unterscheiden gewesen. So habe auch der karibische Schriftsteller Aimé Césaire argumentiert. «Für ihn war der Faschismus eine Art Rückspiegelung des Kolonialismus.» Die rassistische Ordnung, die das bürgerliche Europa im Globalen Süden errichtet hatte, sei gewissermassen nach Europa zurückverlängert worden.

Dem Philosophen fallen immer neue Autor:innen und Verweise ein, um die lange ignorierte Schwarze Theorietradition zu würdigen. Als vielleicht markanteste Formulierung bezeichnet er jene des US-amerikanischen Dichters Langston Hughes: «Was du in Europa für eine Ausnahme hältst, ist für Schwarze in den USA seit Generationen Alltagsrealität.» Denn nicht nur der Kolonialismus, sondern auch das rassistische Jim-Crow-Regime in den Südstaaten der USA und das moderne Gefängnissystem müssten im Faschismuszusammenhang diskutiert werden. Toscano verweist auf den Briefwechsel zwischen dem inhaftierten Aktivisten George Jackson und der Kommunistin Angela Davis 1970. Dass Jackson die USA ausgehend von den eigenen Gefängniserfahrungen als «faschistisch» bezeichnete, dürfe man nicht einfach als Übertreibung abtun. Die Tatsache, dass das Justiz- und Strafsystem entlang rassistischer Kategorien elementare Rechte suspendiere, müsse tatsächlich als Faschisierungsmoment betrachtet werden.

«Lizenz zur Gewaltausübung»

Aber was bedeutet das alles für die aktuelle Lage in den USA? Der Beobachtung, dass sich die Entwicklung unter Donald Trump rasant verschärft hat, stimmt Toscano sofort zu. Zwar seien die Abschiebungszahlen unter dem demokratischen Präsidenten Joe Biden höher gewesen als in den ersten Monaten nach Trumps Amtsantritt. Aber im Unterschied zu vorher werde die Staatsgewalt heute regelrecht zelebriert. Toscano spricht von einer «Abschiebepornografie» und verweist auf die Aufnahmen der nach El Salvador deportierten Häftlinge, die das Weisse Haus in sozialen Medien postete.

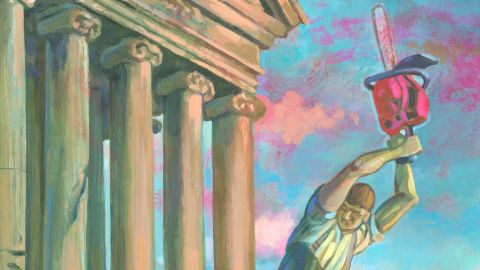

Auch in diesem Punkt verhalte es sich mit dem Faschismus aber möglicherweise etwas anders als vermutet. Gewöhnlich werde dieser als Konzentration der Staatsgewalt in den Händen weniger verstanden. Doch ebenso wichtig seien die Dezentralisierung und die Delegation der Gewalt. «Die Regierung Trump vermittelt ihren Anhänger:innen und der Polizei, dass es eine Lizenz zur Gewaltausübung gibt. Sie dürfen ihre Dominanz über Migrant:innen geniessen.»

Die gesamte Gesellschaft im Blick

Auf die Frage, wie eine antifaschistische Strategie gegen diese Entwicklung aussehen könnte, weiss auch Toscano keine befriedigende Antwort. Auf jeden Fall aber sei ein Antifaschismus ungenügend, der sich nur an den Faschist:innen abarbeite. «Wir müssen die gesellschaftlichen Infrastrukturen in den Blick nehmen, die den Faschismus ermöglichen», so der Philosoph. Eine wesentliche Erkenntnis müsse sein, dass die Entwicklung massgeblich vom karzeralen Staat angetrieben werde, also von den Straf-, Polizei- und Justizapparaten und vom Grenzregime.

Wobei der Widerstand gegen die Razzien der US-Abschiebebehörde ICE für Toscano auch eine Form von Arbeitskampf ist. Im «racial capitalism», dem rassistisch ausdifferenzierenden Kapitalismus, der im Fokus seines Buches steht, greifen unterschiedliche Formen der Unterdrückung ineinander. «Auch der Antifeminismus, die Transphobie, die koloniale Nostalgie oder die Unterstützung für den Zionismus und den Genozid in Gaza sind Teil dieses Szenarios», sagt Toscano. «Und natürlich die Frage, wodurch sich eigentlich die politische Ökonomie auszeichnet, die diese Faschisierung ermöglicht.»

So viel ist nach drei Stunden Gespräch immerhin deutlich: Von einem Antifaschismus, der nicht auch antikapitalistisch und queerfeministisch ist, hält der italienische Marxist so wenig wie von einfachen Antworten.