Holcim-Prozess: Einst die schönste Insel der Welt

Überschwemmte Strände, versalzene Brunnen, bedrohte Existenzen: Bewohner:innen einer indonesischen Insel klagen gegen den Zementriesen Holcim – er soll für Klimaschäden zahlen und Emissionen senken.

Das Eggishorn ob Fiesch ist in Nebel gehüllt. Viel ist nicht zu sehen, dennoch läuft Arif Pujianto auf der Aussichtsplattform unterhalb des Gipfels mit seinem Handy umher. Er filmt das dichte Grau, das von einer dünnen Schicht Neuschnee bedeckte Granitgestein. Plötzlich reisst die Wolkendecke auf, der weisse Gipfel des Mönchs taucht vor einem stahlblauen Himmel über dem Konkordiaplatz auf, weiter unten erscheint der Aletsch, der grösste Gletscher der Alpen. Jetzt zählt jede Minute. Pujianto posiert mit Ibu Asmania und zwei Dolmetscher:innen vor der Bergkulisse und hält ein Banner hoch: «Lasst Pari nicht im Meer versinken!»

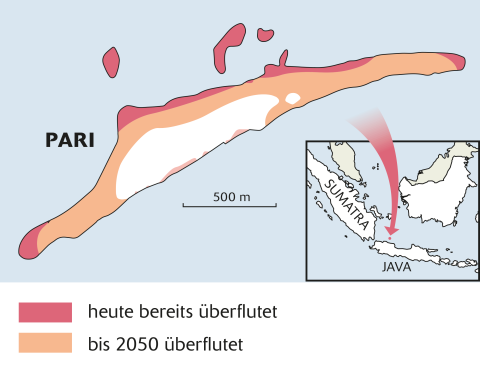

Pari, ihre Heimat, liegt rund 3000 Meter tiefer und über 11 000 Kilometer entfernt. Eine flache Insel in der indonesischen Javasee, rund vierzig Kilometer nördlich der Hauptstadt Jakarta. Gerade einmal 2,6 Kilometer lang ist das Eiland, etwa 1500 Menschen leben darauf. Im Internet finden sich Bilder von weissen Stränden und bunten Holzbooten, die zum Fischen auslaufen oder Tourist:innen zum Schnorcheln zu den nahe gelegenen Korallenriffen bringen: ein Ferienparadies.

Doch es gibt auch andere Bilder: von Gartenzäunen, die im Wasser stehen, von Möbeln, halb versunken in brauner Brühe. Infolge des Klimawandels steigt der Meeresspiegel, und Überschwemmungen werden häufiger und zerstörerischer. Bereits elf Prozent der ursprünglichen Landfläche von Pari wurden vom Meer verschluckt. Bis 2050 könnte auch der Rest weitgehend verschwunden sein.

Sieben Milliarden Tonnen CO₂

Hunderte Inseln in Indonesien und zahlreiche weltweit teilen dieses Schicksal. Doch vier Bewohner:innen von Pari haben beschlossen, sich zu wehren: Ibu Asmania, Arif Pujianto, Edi Mulyono und Pak Bobby reichten – stellvertretend für die ganze Insel – im Februar 2023 Klage gegen den Schweizer Zementriesen Holcim ein. Zwei von ihnen, Asmania und Pujianto, sind nun für zwei Wochen in die Schweiz gereist, um am Prozess teilzunehmen und mit Aktionen wie jener am Aletschgletscher auf ihre bedrohte Heimat aufmerksam zu machen. Einen Tag vor Erscheinen dieser Zeitung wurde der Fall am Kantonsgericht Zug verhandelt.

Im aktuellen Prozessschritt geht es zunächst nur darum, ob die Klage überhaupt zulässig ist. In der Sache selbst geht es jedoch um weit mehr: Denn die häufigen Überschwemmungen beschädigen auf der Insel Häuser, Strassen und Geschäfte, Einnahmen aus dem Tourismus brechen weg. Gleichzeitig müssen die Menschen in Schutzmassnahmen investieren – obwohl sie kaum Mitschuld am Klimawandel tragen. Deshalb verlangen die vier Kläger:innen von Holcim Wiedergutmachung für die Schäden, Beiträge zu Anpassungen wie Mangrovenpflanzungen oder Wellenbrechern sowie individuellen Schadenersatz: Die Forderungen belaufen sich auf rund 3600 Franken pro Person. Die bescheidene Summe ist klar begründet: Laut einer 2022 veröffentlichten Analyse des Climate Accountability Institute stiess Holcim zwischen 1950 und 2021 über sieben Milliarden Tonnen CO₂ aus – 0,42 Prozent aller globalen Industrieemissionen seit 1750. Nur genau diesen Anteil an den durch den Klimawandel auf der Insel verursachten Kosten verlangen die vier Bewohner:innen von Pari als Ausgleich.

Die Kläger:innen entschieden sich für Holcim wegen seiner überproportionalen Verantwortung für den Klimawandel (vgl. «Aus der Verantwortung gestohlen»). Zugleich wollen sie damit die Zementindustrie in den Fokus rücken, die bislang weniger unter Beobachtung stand als Öl- und Gaskonzerne – obwohl sie acht Prozent der weltweiten Emissionen verursacht. Allein Holcim hat seit 1950 doppelt so viel CO₂ ausgestossen wie die Schweiz. Und genau darauf zielt die dritte, wohl entscheidendste Forderung der Inselbewohner:innen: eine Emissionsreduktion entlang des Absenkpfads des Weltklimarats – minus 43 Prozent bis 2030, minus 69 Prozent bis 2040. Das träfe Holcim ins Mark.

Recht auf eine Heimat

Der Klimawandel, der in unseren Breitengraden so oft in abstrakten Zahlen und Prozenten debattiert wird, rückt in der warmen Holzstube der Horlihütte auf dem Eggishorn bei einem Gespräch mit Asmania plötzlich sehr nah. «Ich mache mir Sorgen um die Zukunft», sagt die 42-Jährige. «Besonders, weil Frauen die Folgen besonders spüren.» Das Einkommen schrumpfe, doch die Verantwortung, die Familie zu versorgen, bleibe.

Asmania lebt seit 2005 mit ihrem Mann und den drei Kindern auf Pari. Anfangs arbeitete sie als Fischerin und baute Seegras an, doch wegen des sich verändernden Ökosystems musste sie das Geschäft 2010 aufgeben. Heute besitzt die Familie Anteile an einer Fischzucht, betreibt ein kleines Gästehaus und führt einen Laden für den alltäglichen Bedarf der Tourist:innen.

Doch die wiederkehrenden Überschwemmungen dezimieren die Zuchtfische und spülen Schmutz und Öl auf die Insel, worauf jeweils monatelang die Tourist:innen ausbleiben. Asmanias Haus müsste auf ein höheres Fundament gestellt und wegen des versalzenen Grundwassers müsste eine Wasserfilterungsanlage installiert werden – doch all das ist teuer. «Wir haben auf unserer Insel nie etwas beschädigt, und trotzdem müssen wir alles bezahlen.» Und deswegen hat Asmania beschlossen zu klagen: «Für meine Kinder, für deren Zukunft und das Recht, auf Pari zu leben.»

Obwohl die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung nur etwa zehn Prozent der Emissionen verursacht, trägt sie die höchsten Kosten – durch Unwetter, Dürren und steigende Meeresspiegel. So werden Klimaklagen zunehmend zu einem zentralen Instrument im Streit um Verantwortung in der Klimakrise. Laut dem Bericht «Global Trends in Climate Change Litigation» sind bis 2024 fast 3000 Klagen in rund sechzig Ländern eingereicht worden, 226 allein im letzten Jahr. 2015 waren es erst 126.

Die verschwindende Insel

Der Prozess gegen Holcim steche jedoch heraus, sagt die Rechtswissenschaftlerin Joana Setzer von der London School of Economics, Mitautorin des Berichts. «Es ist ein Präzedenzfall von globaler Tragweite.» So sei es einer der ersten Fälle, bei dem Menschen aus dem Globalen Süden einen westlichen Konzern verklagten – vergleichbar mit jenem des peruanischen Kleinbauern Saúl Luciano Lliuya gegen den deutschen Energiekonzern RWE. Besonders sei zudem, dass die Klage zwei bisher getrennte Stränge verbinde: Schadenersatz für bereits entstandene Klimaschäden, gestützt auf Attributionsforschung – die die Beiträge verschiedener Faktoren und Akteure zur Klimaveränderung untersucht –, und andererseits eine Verpflichtung, Emissionen gemäss dem Pariser Abkommen zu reduzieren.

Die Urteile fallen unterschiedlich aus: 2024 verlangten knapp die Hälfte stärkeren Klimaschutz, vierzig Prozent schwächten ihn, zehn Prozent hatten keine Auswirkung darauf. Doch auch verlorene Prozesse zeitigen Folgen: Sie können den Ruf von Konzernen schädigen, Aktienkurse drücken und Investor:innen signalisieren, dass Klimahaftung real ist. Vor allem aber seien sie ein wichtiges Kommunikationsinstrument, sagt Setzer. Prozesse würden den Betroffenen eine Stimme geben, Wissenschaft in menschliche Erfahrung übersetzen und die Öffentlichkeit mobilisieren. Selbst eine juristische Niederlage könne so ein Sieg sein. «Manchmal gewinnt man einen Prozess, indem man seine Geschichte erzählt – egal wie das Urteil ausfällt.»

Nicht ausreichend betroffen

Genau darum geht es am Aletsch. Der Ort ist symbolträchtig für den Holcim-Fall und die Folgen der Klimakrise, die von den «Carbon Majors» – 180 Firmen und Staaten – massgeblich mitverursacht wurde. Das Wasser, das hier aus dem schmelzenden Gletscher rauscht, trägt zum Versinken einer Tausende Kilometer entfernten Insel bei. Vor allem aber geht es um Bilder: Rund fünfzehn Menschen huschen auf der Plattform umher, die meisten sind NGO-Vertreter:innen, die die Kläger:innen juristisch und kommunikativ unterstützen. Auch zwei Journalisten sind vor Ort. Und so posieren die Indonesier:innen in der Kälte und recken jedes Mal geduldig die Faust für Fotos, wenn die Bergkulisse wieder kurz durch den Nebel dringt.

Am Rand der Aktion ergibt sich ein Gespräch mit Johannes Wendland, Fachperson für Klimagerechtigkeit beim Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (Heks), das die Kläger:innen unterstützt. Laut Wendland galt lange das Kausalitätsproblem als grösste Hürde für Klimaklagen, also die Frage: Lässt sich nachweisen, dass ein Emittent wie Holcim direkt für Klimaschäden verantwortlich ist? Dank wissenschaftlicher Fortschritte sei das heute möglich. «Emissionen lassen sich über Jahrzehnte zurückverfolgen und klar zuordnen.»

Die Erfolgschancen der Klage bewertet Wendland als gut. Neben einer soliden wissenschaftlichen Basis gebe es eine klare Rechtsgrundlage. Die Kläger:innen berufen sich auf Artikel 28 des Zivilgesetzbuchs: Der steigende Meeresspiegel und häufigere Überschwemmungen bedrohen ihre Existenz und ihr Recht auf Leben. Schadenersatz und Genugtuung wiederum stützen sich auf das Obligationenrecht – so kommen klassische Rechtsbehelfe des Schweizer Rechts zur Anwendung.

Holcim verfolgt indes die Strategie, die Klage für unzulässig erklären zu lassen und den Fall so der Gerichtsbarkeit zu entziehen. Wer wie viel CO₂ ausstossen dürfe, sei «eine Kompetenz des Gesetzgebers und keine Frage für ein Zivilgericht», schreibt der Konzern auf Anfrage. «Doch der Klimawandel geschieht nicht im rechtsfreien Raum», entgegnet Wendland. Er verursache konkrete Schäden, deren Verursacher:innen sich genau identifizieren liessen. Mehrere Gerichte weltweit hätten dies bestätigt.

Die Wurzel des Problems

«Manchmal kam das Wasser nachts, lautlos und unerwartet», erzählt der 54-jährige Arif Pujianto. «Es blieb kaum Zeit, den Kühlschrank hochzustellen und selbst Schutz zu suchen.» Seit er drei Jahre alt ist, wohnt er auf Pari. «Früher war es die schönste Insel der Welt», sagt er, ein Lächeln im wettergegerbten Gesicht: weisse Strände, reichlich Fisch, üppige Obstgärten.

Heute ist davon wenig übrig. Das Meer hat den Strand um neun Meter zurückgedrängt, nach jeder Flut dringt Salzwasser in die Brunnen, die Familie muss Trinkwasser kaufen. Weil die Fischbestände immer dürftiger wurden, arbeitet der ehemalige Fischer heute als Mechaniker. Seine Bananen- und Papayabäume sind abgestorben, die Wände des Hauses verfault. Auch die Mangroven, einst ein natürlicher Schutzwall, sind fast vollständig verschwunden. Für Pujianto ist klar: «Die Insel lässt sich nur retten, wenn die Wurzel des Problems, der Klimawandel, angegangen wird. Konzerne wie Holcim müssen zur Verantwortung gezogen und ihre Emissionen drastisch reduziert werden.»

Ein endgültiges Urteil, das Holcim tatsächlich zu Emissionsreduktionen verpflichtet, dürfte noch Jahre entfernt sein. Denn was auch immer das Gericht nun entscheidet – die unterlegene Seite wird den Fall weiterziehen, und dies wohl auch in allen folgenden Prozessschritten. Und doch geht es aktuell um mehr als nur die juristische Zulässigkeit der Klage: Es geht um die grundsätzliche Frage, ob die Opfer des Klimawandels Zugang zu Klimagerechtigkeit haben.