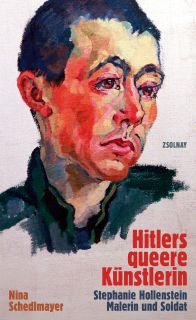

Sachbuch: Der Soldat Stephanie

Lesbisch, expressionistisch, nationalsozialistisch: Eine Biografie widmet sich dem widersprüchlichen Leben der österreichischen Malerin Stephanie Hollenstein.

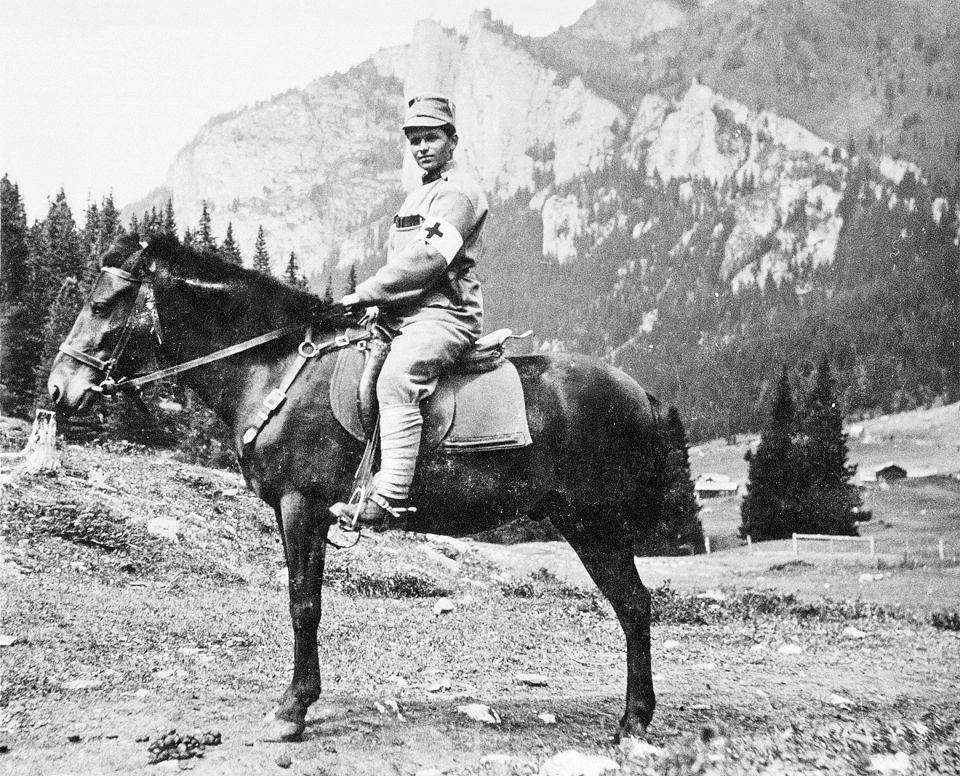

undatierten Aufnahme. Foto: Oliver Heinzle, Historisches Archiv der Marktgemeinde Lustenau

Erica, Laura, Freda, Flora, Mary – die Liste der lesbischen Liebschaften der jungen Malerin Stephanie Hollenstein ist lang. Ab 1904 studierte sie in München an der Königlichen Kunstgewerbeschule. Sie wohnte in Schwabing, dem hedonistischen Epizentrum einer künstlerischen Bohème, die der Schriftsteller Erich Mühsam als «eine Massensiedlung von Sonderlingen» beschrieb. Traditionelle Geschlechterrollen wurden spielerisch aufgelöst, Bi- und Homosexualität offen gelebt. Die Beschränkung auf das eine oder andere Geschlecht sei eine «unerhörte Einseitigkeit», schreibt Franziska zu Reventlow 1913 in ihrem Schwabing-Schlüsselroman «Herrn Dames Aufzeichnungen».

Auf den legendären Kostümfesten der damaligen Kunstszene trat Hollenstein, die gerade aus einer ländlichen Region in Vorarlberg in die deutsche Grossstadt gezogen war, mit kurzen Haaren und in männlicher Kleidung auf. Ein Foto zeigt sie verkleidet als Handwerker. Ein Strassenhändler mit Bauchladen und falscher Hakennase versucht, ihr etwas zu verkaufen. Auf der Rückseite dieser Aufnahme wird er als «Jude» bezeichnet.

Mitglied der NSDAP

Crossdressing und Antisemitismus: Im liberalen Klima von Schwabing nicht unbedingt ein Widerspruch, stellt die Wiener Kunstkritikerin Nina Schedlmayer in ihrer Biografie «Hitlers queere Künstlerin» fest. Mit beeindruckender Quellendichte lässt sie das Leben einer Malerin plastisch werden, das wie erfunden klingt: 1886 in einer bäuerlichen Familie geboren, beschloss Stephanie Hollenstein früh, Künstlerin zu werden. Sie gab sich im Ersten Weltkrieg unter dem Namen Stephan Hollenstein als Mann aus und ging als Soldat an die Front, lebte offen lesbisch, machte sich als expressionistische Malerin einen Namen, war als überzeugte Nationalsozialistin bereits 1934 Mitglied der in Österreich damals illegalen NSDAP.

Wie geht das alles zusammen? Schedlmayer zeichnet ein differenziertes Porträt, ohne ins Psychologisieren zu verfallen. Was ihre Nähe zum Nationalsozialismus betrifft, ist Hollenstein ohnehin kein Einzelfall. In Briefen an Kollegen wird ersichtlich, wie empfänglich der Kunstbetrieb schon vor dem «Anschluss» Österreichs an Hitlerdeutschland gewesen war, wie vorauseilend biegsam sich viele dem neuen Regime aktiv andienten. So profitierte Hollenstein von der jüdischen Journalistin Else Hofmann, die Kunst von Frauen dezidiert positiv besprach. Bereits einen Monat vor dem «Anschluss» hetzte Hollenstein in einem Brief dann gegen eine vermeintliche jüdische Dominanz am Kunstmarkt und in den Verlagen.

Tragisch ist auch die Verbindung zum jüdischen Ehepaar Neumark. In dessen Döblinger Wohnung fanden regelmässig Essen statt, um Künstler:innen, die unter der Wirtschaftskrise litten, zu unterstützen. Ludwig Neumark hatte für Hollenstein mehrere Ankäufe ihrer Gemälde vermittelt, auch zahlreiche Werke selbst erstanden. Noch enger scheint die Beziehung zu Friederike Neumark gewesen zu sein; innige Briefe legen sogar die Vermutung nahe, dass die beiden Frauen eine Affäre gehabt haben könnten.

Posthum reingewaschen

Sobald die Nazis an der Macht waren, verwischte Hollenstein alle Spuren: Sie strich sämtliche Ankäufe, die Neumark und andere jüdische Sammler getätigt hatten. Was aus ihren einstigen Förder:innen wurde, interessierte Hollenstein, die unter den Nazis Karriere machte, wenig. Ludwig Neumark überlebte die NS-Diktatur, weil er für mehrere Jahre untertauchte. Friederike Neumark wurde höchstwahrscheinlich von der Gestapo in der Slowakei ermordet.

Hollenstein und ihre damalige Lebensgefährtin Franziska Gross begrüssten den Nationalsozialismus mit offenen Armen. Zum Anschluss Österreichs 1938 dekorierten sie ihr Haus in Lustenau mit Fackeln, Girlanden und elf riesigen Hakenkreuzfahnen. Als die Malerin 1944 mit 57 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts starb, erwiesen ihr hohe Nazi-Vertreter die letzte Ehre. Die Trauergemeinde sang «Ich hatt’ einen Kameraden».

Nach 1945 wurde aus der überzeugten Nationalsozialistin und Antisemitin eine Widerstandskämpferin, der man eine Galerie und ein Archiv in Lustenau widmete. Wie das? Hollenstein hatte sich 1938 gegen eine Eingliederung der Vereinigung bildender Künstlerinnen in die NS-Frauenschaft ausgesprochen. Das allein reichte, um sie reinzuwaschen. Erst 1994 monierte eine Magisterarbeit den NS-Hintergrund der Malerin, den man in den vielen Briefen, die im Archiv liegen, schon viel früher hätte erkennen können.

War Hollenstein feministisch? Eher nicht. Viele ihrer Beziehungen zeugen von machohaftem Verhalten mit Zügen ins Paranoide. Hollenstein sah sich als Soldat im Kampf für eine völkische Zukunft, obwohl sie als lesbische Frau so gar nicht ins Bild der NS-Ideologie passte. Schedlmayer legt diese Widersprüche pointiert offen. Dazu passt auch folgende Anekdote: In einem bislang unveröffentlichten Brief schlug Hollenstein die Gründung eines «Museums der kunstschaffenden Frauen» der «Ostmark» vor. Es ist keine Antwort bekannt, aber man stelle sich vor, ihre Idee wäre auf Widerhall gestossen. Dann wäre das erste Frauenkunstmuseum der Welt eine NS-Erfindung gewesen.