US-Aussenpolitik: Krieg als Fernsehspektakel

Die Erklärungen bleiben widersprüchlich, die Motivlage undurchsichtig. Doch folgt Donald Trumps Angriff auf Venezuela einer erprobten Machtlogik und wirtschaftlichen Interessen. Ein Hochrisikospiel für die Welt – aber auch für Trump selbst.

Als Donald Trump am Samstag vor die Presse schlurfte, wirkte er müde. «Big stuff» werde er nun verkünden, sagte der US-Präsident zur Begrüssung, grosse Dinge. Die Superlative, mit denen Trump anschliessend die Militäroperation in Venezuela und die Entführung von Staatspräsident Nicolás Maduro beschrieb, passten nicht wirklich zu seiner schlaffen, monotonen Stimme. Während der Generalstabsvorsitzende Dan Caine später die Details des Einsatzes ausführte, schien Trump sogar kurz einzuschlafen.

Auf eine gewisse Weise drückt sich in seinem Auftritt auch die derzeitige Politik der USA aus: Einerseits schafft die Regierung imperiale Tatsachen, setzt sich dabei sowohl über die US-Verfassung als auch über das Völkerrecht hinweg. «Big stuff», wie Trump sagt. Andererseits wird mit ein paar Tagen Abstand zunehmend deutlich, wie wenig durchdacht das Ganze war – und wie es für die USA strategisch sogar zum Nachteil werden könnte. Übernehmen sich die Vereinigten Staaten womöglich?

Die Trump-Regierung scheint keinen wirklichen Plan zu haben, wie es in Venezuela politisch weitergehen soll. Nachdem der Präsident erst angekündigt hatte, das Land ab sofort zu «führen», ruderte Aussenminister Marco Rubio kurz danach zurück und erklärte, «nur» durch ökonomischen Druck die Zukunft Venezuelas mitbestimmen zu wollen. Mit welchen venezolanischen Politiker:innen die USA mittel- bis langfristig zusammenarbeiten wollen oder ob doch noch ein vollständiger Regimewechsel angestrebt wird, ist offen.

Besser allein?

Auch hinter Trumps Versprechen an US-Unternehmen, dank des neuen Zugangs zu Öl und anderen Ressourcen bald grosse Profite machen zu können, stehen einige Fragezeichen. Im venezolanischen Boden steckt vor allem schweres, zähflüssiges Öl, das eine aufwendige Extraktion und Produktion erfordert. Die Infrastrukturen im Land sind so kaputtgewirtschaftet, dass es gigantische Investitionen braucht, um sie wieder in Gang zu bringen, schätzungsweise über hundert Milliarden US-Dollar – bei den aktuell niedrigen Ölpreisen ein grosses Risiko. Hinzu kommt, dass die Ölindustrie für ein Engagement vor Ort Sicherheitsgarantien verlangt, die die US-Regierung wohl so einfach nicht liefern kann. Denn Venezuelas Zukunft ist ungewiss.

Sollten die USA bald auch Grönland angreifen, wie Trump und seine Mitstreiter derzeit täglich ankündigen, würde die transatlantische Nato-Allianz endgültig zerbrechen. Man kann zwar tatsächlich davon ausgehen, dass «niemand die Vereinigten Staaten militärisch wegen Grönland bekämpfen wird», wie Trumps Chefstratege Stephen Miller am Montag sagte. Ob die USA auf Dauer ganz ohne Verbündete bessergestellt sind, steht jedoch auf einem anderen Blatt. Der Grund, weshalb die USA im Lauf des 20. Jahrhunderts ihre globale Vormachtstellung zementieren konnten, lag nicht zuletzt in ihrem dichten aussenpolitischen Netz. Und China holt derweil in Sachen Wirtschaftsmacht und Soft Power immer stärker auf.

Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob Trump, der selbsterklärte «Friedenspräsident», mit seinem entfesselten Interventionismus nicht auch der eigenen Position schadet. Die US-Bevölkerung will mehrheitlich keinen Krieg, wie Umfragen zeigen, auch Teile der Maga-Basis und etliche rechte Medienfiguren sind explizit dagegen. Vieles kann sich Trump erlauben – einen Schwund der Wähler:innen jedoch nicht. «Wir müssen die Midterms gewinnen», sagte Trump am Dienstag über die im November anstehenden Zwischenwahlen, bei denen grosse Teile des Kongresses neu bestimmt werden. «Denn wenn wir die Midterms nicht gewinnen, werden sie einen Grund für ein Amtsenthebungsverfahren gegen mich finden.»

Phantasma des Isolationismus

Die Widersprüche und die Planlosigkeit der US-Regierung sind keinesfalls ein Grund zur Beruhigung. Inkohärenz gehörte von Anfang an zum System Trump, und dass die USA immer noch zu brutaler Grossraumpolitik fähig sind, wurde am vergangenen Wochenende demonstriert. Gleichzeitig sollte man aber nicht der trumpschen Inszenierung von Allmacht auf den Leim gehen: Seine Regierung und die Maga-Bewegung haben in den letzten Monaten an Stärke und Popularität verloren. Ob der Coup in Venezuela die Abwärtstendenz verstärkt oder ob er Trump Aufwind verleiht, lässt sich noch nicht absehen.

Der militärische Schlag vom Wochenende ist zugleich ein Einschnitt und «business as usual». Ein Einschnitt deshalb, weil die letzte militärische US-Intervention in Lateinamerika tatsächlich lange zurückliegt: Es war die Invasion in Panama 1989. Um im Angriff auf Venezuela einen Bruch der US-Politik zu erkennen, muss man allerdings enorm viel Geschichte ignorieren. Es gibt kaum eine Region dieser Welt, die in den vergangenen 200 Jahren von Coups und Kriegen der Vereinigten Staaten verschont blieb.

Dass Trumps Slogan «America First» gleichbedeutend mit aussenpolitischer Zurückhaltung und «Isolationismus» sei, wie es über die Jahre immer wieder hiess, war ebenfalls von Anfang an ein Phantasma. Bereits in seiner ersten Amtszeit liess Trump mehrere von Barack Obama übernommene Auslandseinsätze des US-Militärs eskalieren, verschwor sich dazu mit autoritären Regimes wie dem in Saudi-Arabien und trampelte übers Völkerrecht, etwa im Fall der Ermordung des iranischen Generals Kassem Soleimani im Jahr 2020.

Friedlich war Trump also nie. Zumindest aber spielte imperiales Gebaren damals eine weniger grosse Rolle. Seit seiner Rückkehr vor einem Jahr ist die US-Politik von Militarisierung und räumlicher Expansion geradezu besessen – dass das Verteidigungsministerium mittlerweile Kriegsministerium heisst, ist eigentlich nur logisch. Trump mag zwar weiterhin kein Interesse an langwierigen Kriegen haben, doch umso mehr steht er auf kriegerische Aktionen. Hier eine Bombardierung, dort eine Entführung. Krieg als Fernsehspektakel, eine Art der Unterhaltung.

Offensichtlich ist, dass es der US-Regierung in Venezuela weder um den Schutz vor «Drogenterrorismus» geht, wie in der Anklage gegen Maduro steht, noch darum, das Land zu demokratisieren. Das Opioid Fentanyl, an dem in den USA jährlich Tausende Menschen sterben, kommt nicht aus Venezuela. Und wäre autoritäre Politik das Problem, müssten die USA erst mal sich selbst befreien. Doch worum geht es dann?

Aus einer Position der Schwäche

Übergeordnetes Ziel ist die Sicherung von Einflusssphäre. Wie es in der Ende 2025 präsentierten nationalen Sicherheitsstrategie der US-Regierung heisst, soll die Monroe-Doktrin aus dem 19. Jahrhundert wiederbelebt werden. Heisst: Auf dem amerikanischen Kontinent hat nur eine Grossmacht das Sagen, und das sind die USA. Mit der gewaltsamen Entführung Maduros senden die USA zudem eine Botschaft an alle linken Regierungen des Kontinents: Im Zweifel droht euch das gleiche Schicksal.

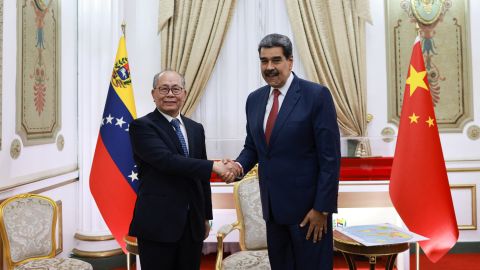

Das andere grosse Motiv ist die Kontrolle über Ressourcen. Während die Ölproduktion in Venezuela zwar mit viel Aufwand und Risiko verbunden ist, wittern sowohl die US-Regierung als auch Privatfirmen wie Chevron dennoch eine einmalige Chance. Und sollten die USA tatsächlich Zugriff auf die venezolanische Ölwirtschaft erhalten, wäre China, dem aktuell wichtigsten Abnehmer, der Markt versperrt. Bezeichnend für die oligarchischen Zustände der USA ist, dass Trump die entsprechenden Unternehmen nach eigenen Angaben vorab über den militärischen Schlag in Venezuela informierte. Der Kongress hingegen wusste von nichts. Trump bedankte sich damit auch für die grosszügige Unterstützung im letzten Wahlkampf: Von der fossilen Industrie flossen rund hundert Millionen Dollar in seine Kampagne.

Es geht bei dieser kriegerischen Intervention also, kaum überraschend, um Macht und Geld. Dabei sollte aber nicht vergessen gehen, dass Trump den Angriff aus einer Position der Schwäche heraus unternommen hat. Er ist mit einer Vielzahl von Problemen konfrontiert: Die Lebensmittelpreise und die Benzinkosten sind in den USA immer noch hoch, dazu kommen der Epstein-Skandal und innerrechte Konflikte, zuletzt auch erhebliche Wahlniederlagen der Republikanischen Partei. Trump sucht verzweifelt einen «Erfolg». Ob die Intervention in Venezuela dazu taugt, ist fraglich.