Über den Tellerrand hinaus

Die Fragen, die die Pestizidinitiativen aufgeworfen haben, bleiben aktuell. Und die nächste grosse Frage ist schon da: Wie geht Ernährung ohne fossile Energie?

Zweimal Ja oder zweimal Nein: Für die meisten gab es bei den Pestizidinitiativen nur alles oder nichts. Wenn der Bundesrat nicht beschlossen hätte, beide Abstimmungen auf das gleiche Datum zu setzen — wären mehr Zwischentöne möglich gewesen?

Denn obwohl die beiden Initiativkomitees das gleiche Ziel hatten — die Umweltbelastung durch die Landwirtschaft zu reduzieren —, wählten sie sehr unterschiedliche Wege. Die Trinkwasserinitiative (TWI) wollte nur noch jenen Betrieben Direktzahlungen geben, die ihre Tiere mit eigenem Futter ernähren können sowie auf Pestizide und präventive Antibiotikabehandlungen verzichten. Die Pestizidinitiative (PI) hingegen wollte schlicht ein Verbot von synthetischen Pestiziden, also von Mitteln, die im Biolandbau nicht zugelassen sind. Und sie wollte dieses Verbot nicht nur für die Schweizer BäuerInnen, sondern für alle AnwenderInnen und auch für importierte Lebensmittel.

Bei allen offenen Fragen, wie sich das hätte umsetzen lassen: Hier, bei den Importen, liegt der wohl entscheidendste Unterschied zwischen PI und TWI. In einem hochglobalisierten Land, das mehr als die Hälfte seiner Umweltschäden im Ausland anrichtet, muss Umweltpolitik über die Landesgrenzen hinausdenken — sonst ist sie nicht nur inkonsequent, sondern im schlimmsten Fall kontraproduktiv. Bei gleichbleibendem Konsum hätte die TWI zu stark steigenden Importen von Fleisch und konventionellen pflanzlichen Nahrungsmitteln geführt, also zu einer Verlagerung der Probleme ins Ausland. Offen blieb auch die Frage, wie viele Betriebe in der Schweiz lieber auf Direktzahlungen als auf Pestizide und Importfutter verzichtet hätten.

Fleischproduktion und Pestizideinsatz müssen radikal sinken, wenn wir weltverträglich werden wollen. Aber das ist ein Gesellschaftsprojekt, nicht allein Sache der LandwirtInnen. Wer kann es ihnen verübeln, dass sie so viel Fleisch produzieren, solange die Nachfrage zu hoch ist? Die TWI machte es wie die staatliche Agrarpolitik: Sie konzentrierte sich ganz auf die Landwirtschaft und ihre ökologischen Defizite, statt die Ernährung vom Feld bis auf den Teller in den Blick zu nehmen. Darum — und aus Angst vor Preiszerfall — konnten auch viele BiobäuerInnen, die die Ziele der TWI teilen, nicht Ja stimmen.

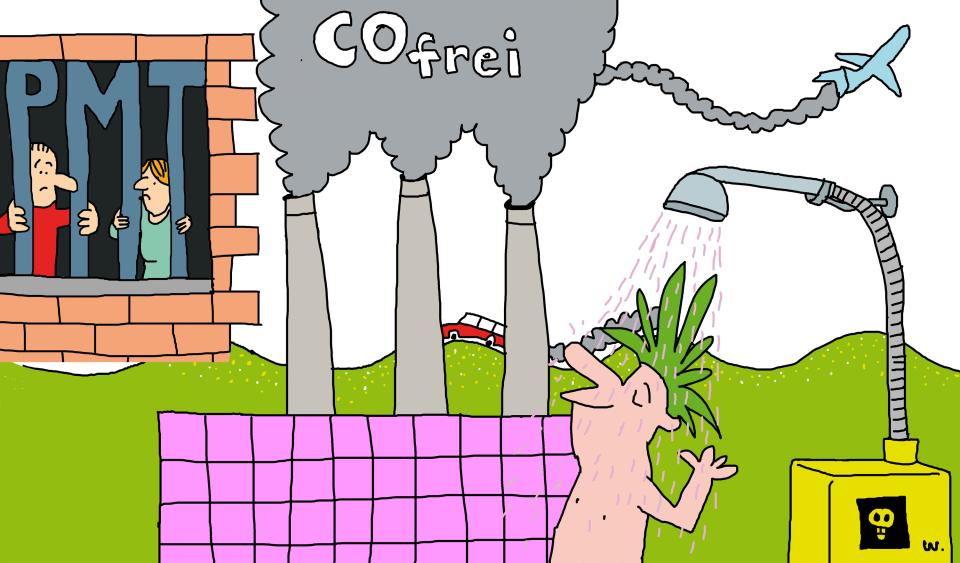

Gleichzeitig unterschätzten der Bauernverband und die Rechtsbürgerlichen im Parlament die Tragweite der Diskussion. Sie blockierten Gegenvorschläge, sistierten die Agrarreform und dachten wohl, das Thema sei nach einem Nein an der Urne vom Tisch. Aber das Problem der Pestizidrückstände und zu hohen Nährstoffmengen verschwindet nicht, indem man es aussitzt. Der sogenannte Absenkpfad, mit dem der Bund das Pestizidrisiko halbieren will, muss jetzt konsequent umgesetzt werden. Und neben den Pestiziden ging fast vergessen, dass auf die Nahrungsmittelproduktion noch eine andere riesige Herausforderung wartet: Sie muss so bald wie möglich ohne fossile Energie auskommen — wie alle anderen Branchen auch. Aber niemand hat einen Plan dazu.

Die beiden Pestizidinitiativen haben stark polarisiert, gerade unter BäuerInnen. Wie sich diese Gräben wieder schliessen lassen, ist unklar. Aber neben den gehässigen gab es auch differenzierte Debatten. Dass so viele Leute die Landwirtschaft besser verstehen wollen, ist erfreulich — wenn sie sich von Neugier, nicht von Klischees leiten lassen. Erfreulich ist auch, dass die Marktmacht der Grossverteiler infrage gestellt wird. Hoffentlich werden einige, die neu auf das Thema gestossen sind, nicht beim Diskutieren bleiben, sondern sich direkt mit ProduzentInnen vernetzen, zum Beispiel in Projekten der solidarischen Landwirtschaft. Denn eben: Ernährung ist ein Gesellschaftsprojekt.