In mir die Wände (2) : Angekommen

An die ersten Wochen in der Schweiz habe ich kaum Erinnerungen. Für meine Mutter hingegen sind sie glasklar: Freunde meines Vaters holen uns an der Grenze ab und fahren uns quer durchs Land in den Jura. Bei Verwandten finden wir dort Unterschlupf, bis Gerichtsdokumente eintreffen, die unsere Asylwürdigkeit belegen sollen. Erst dann melden sich meine Eltern bei den Behörden und stellen unseren Antrag.

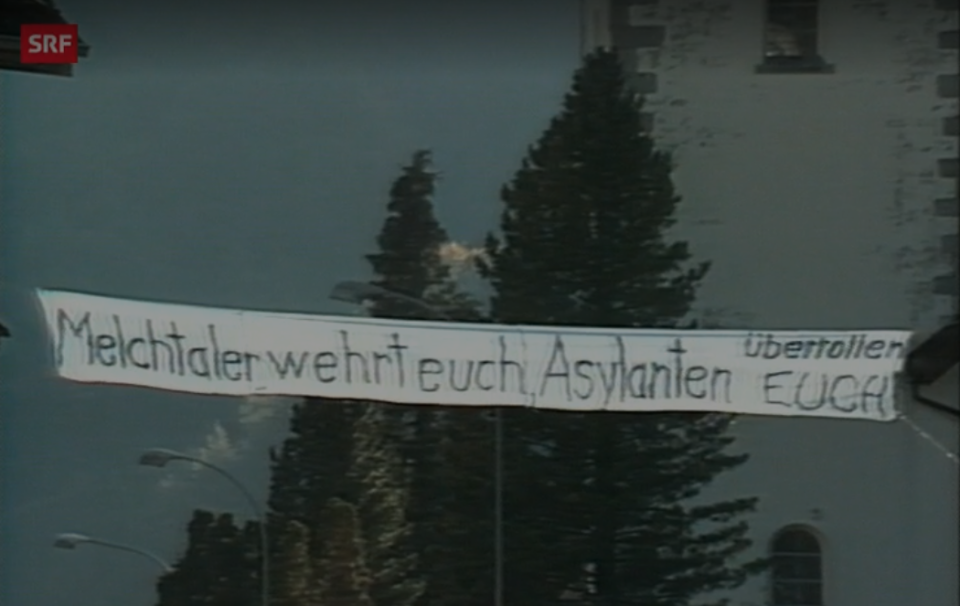

Wer 1988 als Geflüchtete:r in die Schweiz kommt, ist «Asylant». Erst im Vorjahr hat das Land sein Asylgesetz deutlich verschärft (auch wenn der Schutzgedanke damals noch grosszügiger ausgelegt und das Verfahren weniger auf Effizienz und Begrenzung getrimmt ist als heute). Die Zahl der Gesuche hat stark zugenommen, es gibt Ablehnung aus der Bevölkerung, Unterkünfte brennen, Politiker fordern den Armeeeinsatz an den Landesgrenzen. Im Oktober 1988 verirrt sich eine kurdische Familie auf dem Weg in die Schweiz. Es ist kalt auf dem Splügenpass. Der vierjährige Knabe erfriert.

Wir sind immerhin angekommen und landen in einer alten Militärbaracke in der Gemeinde Melchtal im Kanton Obwalden. Mein Vater hat im Studium Deutsch gelernt. Das bringt ihm nun einen neuen «lakap» (Spitznamen) ein: Er ist ab jetzt nicht mehr «mühendis» (der Ingenieur), wie ihn seine Freunde in der Türkei nannten, sondern «tercüman» (der Übersetzer). Damit dürfte sich doch ein Lebensunterhalt finanzieren lassen, muss Mama hoffnungsvoll vorgeschlagen haben. «Sollen wir etwa Geld von diesen Leuten nehmen?», wird Baba darauf erwidert haben.

Ich suche im Netz nach der Asylunterkunft in Melchtal und stosse auf einen Beitrag von Ende 1988 im SRF-Archiv.

Von solchen Notunterkünften aus werden die Geflüchteten kontingentiert den Kantonen zugewiesen. Diese bringen die ihnen zugewiesenen Menschen dann in kantonalen Zentren unter und verteilen sie nach und nach auf die Gemeinden. Einerseits eine kluge Strategie, um «Parallelgesellschaften» wie in Grossstädten anderer europäischer Länder vorzubeugen, andererseits einer der Gründe dafür, warum sich in der Schweiz erst spät eine lebendige postmigrantische Öffentlichkeit bildet. Integrationsstrategie nennen es die einen, Assimilationsdruck die anderen. So oder so: Man ist auf sich allein gestellt.

Wir werden dem Kanton St. Gallen zugeteilt, die Unterkunft der Arbeiter:innen der Glacefabrik Frisco wird unsere Zwischenstation. Nach einigen Monaten steht unsere Gemeinde fest. Eine schäbige Wohnung in einem kleinen Städtchen im Rheintal ist ab jetzt unser neues Zuhause. Die Hausbesitzer:innen, bei denen wir untergebracht sind, sind anständige Leute: eine kleine Schweizer Familie, die uns freundlich aufnimmt und uns immer wieder helfen wird. Gleich vor dem Haus liegt ein Park, den ich rasch ins Herz schliesse und in dem ich kurze Zeit später Fussballweltmeister werde. Im Nachbarhaus lebt Herr Gehringer. Willkommen sind wir hier nicht bei allen.

In der Serie «In mir die Wände» blickt Uğur Gültekin (geboren 1984) zurück auf seine Kindheit und Jugend: auf die Flucht aus Kurdistan und das Grosswerden in der Schweiz, auf Ausgrenzung und Aneignung – und setzt diese persönlichen Erfahrungen in einen gesellschaftlichen Rahmen, der auch von der Schweiz der neunziger Jahre erzählt. Nächste Woche: Solidarität und Ablehnung.