Bankenkrise: Aufsicht unter Druck

Sie hat die Credit Suisse überwacht und konnte den Kollaps der Bank doch nicht verhindern. Welche Schuld trägt die Finanzmarktaufsicht am Desaster? Und wie viel Verantwortung liegt bei der Politik?

Vergangenes Wochenende gaben sie grosse Interviews: Die Verwaltungsratspräsidentin der Finanzmarktaufsicht Finma, Marlene Amstad, sprach mit der «NZZ am Sonntag», ihr Direktor Urban Angehrn stand der «SonntagsZeitung» Rede und Antwort. Der Tenor glich sich stark: Die Finma habe bei der Aufsicht der Credit Suisse alles gegeben und die Verfehlungen der Grossbank mit den stärkstmöglichen Instrumenten geahndet. Aber eine «mangelhafte Unternehmenskultur und strategische Fehleinschätzungen des Managements» könnten auch von einer scharfen Regulierung nicht unterbunden werden.

Der Befund der beiden Hauptverantwortlichen der Finma ist ernüchternd. Für was hat die Schweiz eine Finanzmarktaufsicht, wenn eine Bank am Ende in einer Notoperation, per Notrecht und mit Hunderten Milliarden Hilfskrediten vor dem unkontrollierten Zusammenbruch gerettet werden muss?

Zu nett und zu mild

Die Finma überwacht mit rund 550 Beschäftigten den Finanzplatz und setzt das Aufsichtsrecht durch. Dabei kann sie als härteste Massnahmen Gewinne einziehen, Berufsverbote verhängen oder organisatorische Korrekturen verlangen. Bei der Credit Suisse hat die Finma mehrere sogenannte Enforcementverfahren eröffnet. Im Fall Greensill, bei dem mit vier Fonds mutmasslich ein Milliardenverlust entstanden ist, hat sie erwirkt, dass die CS interne Kontrollprozesse stärken musste. Ausserdem mussten die 500 wichtigsten Geschäftsbeziehungen stärker auf Risiken überprüft und die Verantwortlichkeitsbereiche der 600 höchsten Manager:innen in einem Dokument festgehalten werden. Ungeklärt bleibt allerdings, weshalb die CS diese riskanten Geschäfte überhaupt einging, wer profitierte und wer dafür verantwortlich ist. Auch weiss man abgesehen von den Enforcementverfahren – über die als einzige öffentlich berichtet wird – kaum etwas darüber, wie die Finma in den letzten Jahren versucht hat, auf die CS einzuwirken.

Peter V. Kunz, Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Bern, will die Finma denn auch nicht aus der Verantwortung nehmen: «Die Aufsichtsbehörde hätte in den letzten Jahren durchaus mehr Druck auf die CS aufbauen können, damit sie ihre Risikokultur ändert.» Er wundert sich über die Aussage von Amstad, die Credit Suisse habe sich bei den Enforcementverfahren nur widerwillig beteiligt und Verfügungen spät und schwach umgesetzt. «Die Finma muss doch beissen, klare Zeichen setzen», sagt er. «Sie hätte etwa Verweise gegen renitente CS-Beschäftigte aussprechen oder sie von führenden Positionen suspendieren können. Das ist offensichtlich nicht passiert.»

Angriff aus dem Parlament

Allerdings betont Kunz: Dass die Finma insgesamt zu wenig durchsetzungsfähig sei, liege primär an der Politik und nicht an den Finma-Beschäftigten. «Das Parlament hat die Finma bewusst schwach ausgestaltet.» In anderen Ländern verfügten die Aufsichtsbehörden über mehr Mittel, Personal und Kompetenzen.

Nicht nur das: Vor wenigen Jahren gab es aus Kreisen der Bankiervereinigung und von bürgerlichen Politiker:innen eine Art konzertierten Angriff gegen die Finma. Der damalige Finanzminister Ueli Maurer (SVP) warnte in einer Rede vor der Bankiervereinigung im September 2018 vor «Kontrollitis». 2019 verabschiedete der Bundesrat eine Verordnung, die die Finma stärker unter die Aufsicht des Finanzdepartements stellte. Sie geht auf eine Motion von Martin Landolt (heute Mitte-Partei, damals BDP) zurück, der eng mit dem Finanzplatz verbunden ist. Sein Vorstoss wurde 2018 von beiden Kammern mit grosser Mehrheit angenommen. In der Debatte sparten bürgerliche Politiker:innen nicht mit Kritik an der Finma, der unterstellt wurde, sie würde Banken zu stark unter Druck setzen.

Was löst das bei der Finanzmarktaufsicht aus, wenn im Parlament und im Bundesrat Misstrauen und Kritik gegenüber der eigenen Arbeit geäussert und eine einschränkende Verordnung erlassen wird?

Daniel Zuberbühler war von 2009 bis 2011 Vizepräsident des Verwaltungsrats der Finma. Zuvor arbeitete er 32 Jahre bei der Eidgenössischen Bankenkommission – dem Vorgängergremium der Finma –, davon 13 Jahre als Direktor. Er sagt: «Das muss für die Finma einschneidend gewesen sein. Die führenden Leute in der Finma wissen, sie können sich nicht mit dem Parlament anlegen. Denn das ist für die Regulierung ihr oberster Befehlsgeber. Die Aufsicht der Finma hängt sehr stark damit zusammen, wie sie von der Politik getragen wird.» Wenn in der Politik ständig von Überregulierung und Kompetenzmissbrauch gesprochen werde, mache das eine Behörde vorsichtig. «Bei der Beaufsichtigung der CS dürfte das allerdings in der jüngeren Zeit keine Beisshemmung mehr ausgelöst haben, denn eine Grossbank, die trotz Milliardenverlusten und Skandalen hohe Boni auszahlt, geniesst selbst bei der bürgerlichen Parlamentsmehrheit keine Sympathien.»

Wie die Behörde stärken?

Mit dem Kollaps der Credit Suisse scheint es nun realistisch, dass sich im Parlament eine Mehrheit für neue Kompetenzen für die Finma findet. Was wäre möglich? Peter V. Kunz fordert schon lange, dass die Finma Bussen aussprechen können muss. Auch brauche es eine spezielle Aufsicht über verantwortliche Bankmanager:innen. Die Finma müsse wissen, wer genau wofür zuständig sei, um Fehlverhalten besser zu sanktionieren. Und Kunz fordert mehr Transparenz: «Die Finma muss Fehlverhalten schneller öffentlich machen. Das erhöht den Druck aufs Management und hat eine präventive Wirkung. Und die Wissenschaft und die Medien sollten Zugang zu den Finma-Dokumenten erhalten.»

Daniel Zuberbühler ist gegenüber der Forderung nach einer Bussenkompetenz der Finma skeptisch. «Letztlich wird mit Milliardenbussen einem Finanzunternehmen nur Kapital entzogen, so schwächt man es zusätzlich zum Nachteil der Aktionäre und vor allem der Kunden und des Finanzsystems. Bei der CS haben die hohen US-Bussen ja auch nichts bewirkt.» Auch von mehr Sanktionsmöglichkeiten gegenüber dem obersten Management hält Zuberbühler wenig: Die Durchsetzung erachtet er als schwierig, die Gefahr der zusätzlichen Bürokratisierung als hoch. «Viele der jetzt aufgebrachten Forderungen lösen bei mir ein Déjà-vu aus, wir hatten das alles schon nach der Finanzkrise von 2008 durchdiskutiert, es gab dazu Kommissionsberichte à gogo.»

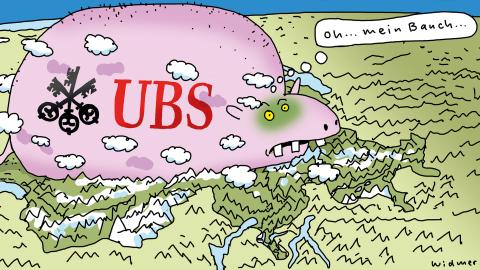

Zuberbühler fordert dagegen schon lange die Verschärfung der Eigenkapitalvorschriften: «Die UBS und die CS hatten 2022 4,6 beziehungsweise 5,4 Prozent hartes Eigenkapital. Für die fusionierte UBS wären 10 Prozent schon ein sehr ambitioniertes Ziel.» Doch tatsächlich könnten höhere Eigenkapitalvorschriften nun mehrheitsfähig werden: Die linke Forderung nach sogar 20 Prozent hartem Eigenkapital findet inzwischen auch bei Mitte-Präsident Gerhard Pfister Anklang. Die Intention dabei: Banken würden dadurch schlicht die Mittel fehlen, hochriskante Wetten abzuschliessen. Und falls dennoch einer Bank die Kund:innen davonliefen, bliebe genügend Zeit für eine ordentliche Abwicklung. Die Arbeit der Finma würde so entspannter.