Die Reise ins Ich: Unser Körper ist ein fremder PlanetDraussen auf dem Ozean, drinnen im Darm – die Filme des Sensory Ethnography Lab der Universität Harvard sind Grenzerfahrungen, die unseren Blick auf die Welt verändern.

«Das ist doch nicht zu fassen.» Véréna Paravel wird auch jetzt nicht laut, aber sie ist doch spürbar aufgebracht. Gerade hat sie während des Interviews ihr Handy hervorgeholt, um mir vorzulesen, was die französische Jugendschutzkommission über ihren neuen Film verfügt hat. Dieser Film sei «kein Dokumentarfilm im eigentlichen Sinne», so schreibt die Kommission in ihrem Bericht. Und weiter: «Er zeigt eine Abfolge von expliziten Bildern rund um den menschlichen Körper, deren Brutalität das Publikum verstören oder sogar traumatisieren kann.»

Brutalität? Dabei ist hier nicht etwa von einem Horrorfilm die Rede, sondern dies ist tatsächlich und sehr wohl im eigentlichen Sinne: ein Dokumentarfilm. Es geht darin um etwas, mit dem wir alle aufs Intimste vertraut sind und das uns doch in vielerlei Hinsicht absolut fremd bleibt: der menschliche Körper eben.

«De Humani Corporis Fabrica» heisst der Film, den Véréna Paravel zusammen mit Lucien Castaing-Taylor gedreht hat, in rund einem Dutzend öffentlichen Spitälern im Grossraum Paris. «Über das Gewebe des menschlichen Körpers»: Der Titel geht auf das gleichnamige Hauptwerk des niederländischen Mediziners Andreas Vesalius (1514–1564) zurück, der damit die neuzeitliche Anatomie begründete. Und so wie die moderne Medizin visuelle Technologien in letzter Zeit immer raffinierter für ihre Zwecke zu instrumentalisieren wusste, nutzt dieser Film nun umgekehrt Endoskopie und andere hochentwickelte bildgebende Verfahren der Humanmedizin, um deren Bildwelten in den Erkenntnisraum des Kinos zurückzuholen.

Gott im Kopf eines Fisches

Am Vorabend, vor der Schweizer Premiere am Filmfestival in Genf, hatte Véréna Paravel dem Publikum noch eine milde Triggerwarnung mit auf den Weg gegeben, so pragmatisch, wie man das heute eher selten hört: «Flüchten Sie nicht gleich aus dem Saal, wenn Sie etwas nicht aushalten. Sie können auch einfach zwischendurch die Augen schliessen.»

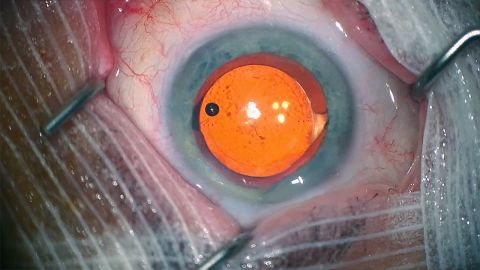

Stimmt schon, die Bilder von operativen Eingriffen sind mitunter schwer zu ertragen – aber gerade dort, wo der Film mit dem Endoskop unterwegs ist, hat das oft etwas von einem Trip, eröffnen sich fantastische Landschaften. Unter der Haut ist unser Körper ein fremder Planet. Da schnappen riesige metallische Greifköpfe nach flottierendem Gewebe, und nur aus den gedämpften Worten der Chirurgen erschliesst sich, dass hier gerade ein Hydrocephalus am Gehirn operiert wird. Angesichts einer Darmspiegelung, unterwegs im Dünndarm, kommt man sich unweigerlich vor wie Pinocchio im Bauch des Riesenfischs. Und später, als eine Ärztin sich über die «widerlich» schlechte Qualität einer Probe beklagt, entfalten die Bilder von Krebszellen, die sie untersucht, eine malerische Pracht wie von kosmischen Satellitenbildern.

Die Geschichte des Kinos ist ja seit jeher von einer Wunde gezeichnet. Seine Geburtshelfer haben dafür gesorgt, dass das Kino von Anfang an zweigeteilt war: auf der einen Seite die Gebrüder Lumière mit ihrem dokumentarischen Blick auf das Reale, das Alltägliche; auf der anderen Seite der Illusionist Georges Méliès mit seinen filmischen Zauberstücken und seinen Reisen ins Fantastische. Nur manchmal finden diese beiden Pole des Kinos seither doch zusammen, aber selten auf so konsequent welthaltige Weise wie in den Filmen von Véréna Paravel und Lucien Castaing-Taylor.

Wer vor gut zehn Jahren dabei war, als die beiden das Ergebnis ihrer ersten gemeinsamen Forschungsreise präsentierten, erinnert sich an eine filmische Offenbarung mit Nebenwirkungen. Es war am Filmfestival in Locarno, das Abenteuer hiess «Leviathan». 87 Minuten an Bord eines Fischkutters auf See, aber nicht etwa als dokumentarische Studie über die Bedingungen des Fischfangs unter ökologischen, ökonomischen oder soziologischen Gesichtspunkten. Das hier war viel elementarer: ein Film, der dem menschlichen Blick förmlich den Boden entzog, unsere anthropozentrische Wahrnehmung der Welt aushebelte.

Paravel und Castaing-Taylor hatten «Leviathan» grossteils mit Go-Pro-Kameras gedreht, die sonst im Extremsport eingesetzt werden. Die Kameras machten sie an der Kleidung oder am Boot fest, sie liessen sie zeitweise in voller Fahrt in die Gischt tauchen oder auch einfach mal für längere Zeit im Bottich mit den gefangenen Fischen hin und her schwappen. Es war Kino als Grenzerfahrung im stärksten Sinne des Wortes, extrem physisch und ungeheuer sinnlich. Eintauchen, bis man entweder seekrank wurde oder irgendwie high von einer Überdosis Wirklichkeit.

Habe ich damals Gott gesehen, im Kopf eines toten Fisches? Anders gefragt: War das Kunst oder Forschung oder wieso beides? Als Absender von «Leviathan» zeichnete jedenfalls ein Forschungszentrum von der Universität Harvard: das Sensory Ethnography Lab (SEL), geleitet von Lucien Castaing-Taylor. Der britische Anthropologe hat das SEL 2006 gegründet, als interdisziplinäre Schnittstelle zwischen den visuellen Künsten und dem Departement für Anthropologie in Harvard. Seit «Leviathan» damals von Locarno aus international für Aufsehen sorgte, hat das SEL in der Filmwelt fast schon den Ruf eines mythischen Ortes erlangt: als experimentelle Brutstätte und Inbegriff für dokumentarisches Kino an den Grenzen zwischen Kunst und Ethnografie. Immer wieder würden sich deshalb auch Leute melden, die dieses «Labor» gerne einmal besuchen möchten, erzählt Véréna Paravel im Gespräch, «aber die wären richtig enttäuscht». In erster Linie sei das SEL nämlich einfach eine Lehrveranstaltung: «Sensory Ethnography Lab, das ist nur ein Name. Das Labor ist eigentlich nichts – bloss ein Raum mit zwei Computern und ein paar Kameras, die wir an Studierende ausleihen.»

Extrem intim

Nach der Expedition auf dem Fischkutter liessen Paravel und Castaing-Taylor zwei Filme folgen, die nochmals in ganz andere Extremzonen vorstiessen: zunächst «Caniba» (2017), eine klaustrophobische Annäherung an den Mörder Issei Sagawa (1949–2022), dessen grausige Tat Paravel schon als Kind keine Ruhe liess. Der Japaner hatte 1981 als Student an der Pariser Sorbonne eine niederländische Kommilitonin ermordet und danach Teile ihrer Leiche gegessen; nach der Abschiebung nach Japan kam er dort frei, lebte als Schriftsteller und trat in einem obskuren Erotikfilm auf. Ganz anders «Somniloquies» (2017), eine ungemein zärtliche Schlafstudie zu den absurden Monologen des Dion McGregor (1922–1994), dessen legendär ausschweifende Reden im Schlaf von seinem Mitbewohner mitgeschnitten worden waren. Scheinbar in einer einzigen endlosen Bewegung fährt die Kamera hier sachte über schlafende Menschen hinweg, die im Zwielicht fast durchwegs unscharf bleiben – der schlafende Körper als surreale Landschaft, die sich jeder Orientierung entzieht.

Der reale Horror und das Fantastische, das Extreme und das Intime: In «De Humani Corporis Fabrica» kommt all das nun zusammen. Unweigerlich drängt sich dabei ein Begriff aus der Psychoanalyse auf, eine Wortschöpfung von Jacques Lacan: «extimité», ein Schachtelwort, in dem die Intimität und das Äusserliche, das Vertraute und das Andere, zu etwas Drittem verknotet sind. Wenn Sigmund Freud das Unbewusste als unser «inneres Ausland» umschrieben hat, dann bezeichnet «extimité» für Lacan das, was uns am nächsten ist, während es zugleich absolut fremd bleibt. «De Humani Corporis Fabrica» konfrontiert uns mit der organischen Materie, die unser Innerstes ausmacht, die unserem Ich überhaupt Substanz verleiht – und die uns zugleich abstösst. Von der Kamera nach aussen gestülpt, zeigt sich der menschliche Körper als Fremdkörper – inneres Ausland, aber aus Fleisch und Blut und Knochen.

Man muss nicht gleich so weit gehen wie Lucien Castaing-Taylor, wenn er unser Verhältnis zum menschlichen Körper als «hyperpervers» bezeichnet, weil der Blick in dessen Inneres doch immer noch ein grosses Tabu sei. Aber so, wie «De Humani Corporis Fabrica» immer wieder die Grenze zwischen aussen und innen überschreitet, stellt der Film auch dieses Verhältnis auf die Probe: Wo ist die Schwelle des Erträglichen, für dich, für mich? Oder am Beispiel einer Augenoperation, die hier wie ein medizinisches Zitat von Luis Buñuels Film «Un Chien andalou» erscheint, mit seinem berühmten Schnitt durch den Augapfel: Zuerst, in der extremen Nahaufnahme, hat das noch etwas Abstraktes, was das Zuschauen eher erträglich macht – doch was passiert mit uns, als die Kamera dann zurückzoomt und das ganze Auge in den Blick kommt, wie es von feinstem medizinischem Gerät durchstochen wird?

Anderswo geht es um einiges handfester zur Sache: beim Kaiserschnitt etwa oder wenn mit Hammer und Meissel eine Wirbelsäule für einen grösseren Eingriff zurechtgehobelt wird. Aber neben solchen Belastungsproben zeigt sich immer wieder auch das Leben in all seiner Fülle. Geburt und Tod und alles dazwischen, also oft auch: Humor. Zu den Bildern einer Darmspiegelung etwa hören wir, wie das medizinische Personal während des Eingriffs darüber plaudert, dass die Mieten in Clichy schon wieder gestiegen sind. Besonders schlecht ist die Stimmung dagegen in der Urologie, wo die Ärzte offenbar dringend Ferien bräuchten, aber untereinander auch den Unterschied zwischen Penis und Phallus erörtern. Und unten in der Leichenhalle scheppert dann lüpfiger Afropop aus dem Radio, während zwei Frauen fachgerecht einen Leichnam ankleiden.

So wird letztlich das Krankenhaus seinerseits als Organismus fassbar: als sozialer Körper mit eigenen inneren Organen – von denen manche aufgrund von Sparmassnahmen nicht mehr ausreichend versorgt sind. Ganz am Anfang betreten wir diese Welt durch den Hintereingang, mit der Security in den Eingeweiden im Untergeschoss. Später, in einer der spektakulärsten Szenen, landen wir gewissermassen in den Nervenbahnen eines Spitals: Da geht buchstäblich die Post ab, wenn die Kamera in einem transparenten Zylinder durchs Rohrpostsystem gejagt wird.

Eine Kamera wie ein Lippenstift

Mit solchen besonderen Bedürfnissen waren Paravel und Castaing-Taylor auch diesmal auf den Zürcher Kameramann Patrick Lindenmaier angewiesen. Weil sie immer alles zu zweit drehen, ist Lindenmaier bei den Dreharbeiten zwar selber nicht dabei; aber er begleitet sie regelmässig eng bei ihren Projekten, von der Vorbereitung bis zur Postproduktion. Schon früher hat Lindenmaier auch spezielle Kameras für ihre Anforderungen konstruiert. Diesmal war es etwa eine sogenannte Lipstickkamera, die lange Drehzeiten aushalten musste, mit manuell bedienbaren Objektiven.

Diese Kamera, so klein und handlich wie ein Lippenstift, haben Paravel und Castaing-Taylor vor allem auch für die Szenen in der Geriatrie benutzt – hier, wo von irgendwo regelmässig ein herzergreifender Klageschrei durch die Gänge hallt, scheinbar nicht mehr ganz menschlich, eher wie der Schrei eines Pfaus. Währenddessen hasten zwei betagte Frauen in kleinen Schritten, also quälend langsam, durch den langen Korridor, erst hin, dann her, und die eine sagt zur anderen immer wieder: «Beeil dich, beeil dich.»

Beeilen, wozu denn noch? So verkörpern diese beiden Alten vielleicht die Vergeblichkeit menschlichen Strebens, aber nicht nur das: Mag sein, dass ihr Hin und Her sinnlos erscheint – aber sie tun es gemeinsam, fast schon zärtlich, Hand in Hand.

«De Humani Corporis Fabrica» in: Solothurn, Canva Blue, Fr, 20. Januar 2023, 19.45 Uhr, und Canva, Di, 24. Januar 2023, 17 Uhr. Ab Frühjahr 2023 im Kino.