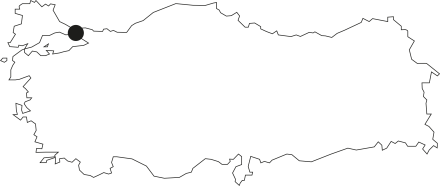

Istanbul Jahrelang war die türkische Metropole das Zentrum der oppositionellen syrischen Zivilgesellschaft. Seit 2019 hat sich das grundlegend geändert.

24. Juni

Hallo

Hier ist die Frau des Journalisten Muhammad al-Hosse.

Er wurde gestern verhaftet.

Und bis jetzt weiss ich nicht, was mit ihm passiert ist.

Es könnte sein, dass er nach Syrien abgeschoben wird.

25. Juni

Ich bin sehr gestresst. Ich habe Angst um Muhammad.

Sein Cousin sagte, er sei jetzt in einem Camp in Tuzla. Ich weiss nicht, ob sie ihn von dort in eine andere Provinz in der Türkei bringen oder nach Syrien. Ich weiss nicht, was tun.

26. Juni

Ich habe Muhammad auf dem Polizeiposten in Tuzla gesehen. Seine Situation ist sehr schwierig. Ich habe nicht erwartet, ihn so zu sehen. Ich habe alles versucht, damit sie ihn rauslassen. Aber niemand hatte Mitleid mit mir.

Ich dachte, wir sind in Sicherheit in der Türkei und er müsste nicht mehr ins Gefängnis.

Ich bin noch in Beirut, als mich die Nachrichten von Bajan al-Massud Ende Juni aus Istanbul erreichen. Ihr Mann Muhammad al-Hosse ist ein Fotojournalist, den ich vor ein paar Jahren zur Situation im Nordwesten Syriens interviewte. Die Region wird von verschiedenen Rebellengruppen wie etwa der radikalislamischen Miliz Hajat Tahrir al-Scham (HTS) kontrolliert. Hosse lebte damals in Idlib. Ende 2022 flohen er und seine Frau nach Istanbul, wo sie bei seinem Cousin und dessen Frau unterkamen. Sofort nach ihrer Ankunft begann Hosse nach einem Weg zu suchen, die Türkei so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Denn er wusste: Sollte er hier verhaftet und nach Syrien abgeschoben werden, könnte es ihn das Leben kosten.

In Istanbul ist Hosse antriebslos. Manchmal, wenn er die Ruhe in der Wohnung nicht mehr aushält, verlässt er gegen Abend das Haus, geht die Strasse runter und wieder zurück. Weiter wagt er sich nicht. Lange passiert nichts. Dann, am 23. Juni 2023, Hosse ist mit seinem Cousin unterwegs, werden die beiden von der Polizei kontrolliert.

Hosse hat keine gültigen Aufenthaltspapiere. Vor ein paar Jahren war er bereits einmal in der Türkei gewesen – nun fürchtet er sich, direkt verhaftet zu werden, wenn er sich wieder mit seinem richtigen Namen bei den Behörden melden würde. So trägt er wie die meisten Syrer:innen hier eine «kimlik» bei sich, eine temporäre Aufenthaltskarte, die auf einen anderen Namen ausgestellt ist. Doch das reicht nicht, um ihn vor der Festnahme zu schützen.

27. Juni

Ich weiss nicht, was ich tun soll, ich werde verrückt.

Ich habe ein Video gesehen beim TV-Sender Orient, sie schieben sogar Syrer ab, die eine gültige temporäre Aufenthaltsbewilligung haben.

Er hatte Internetempfang und er hat mir gesagt, dass er raus ist aus dem Polizeiposten, dann war die Verbindung weg, und bis jetzt habe ich nichts mehr gehört.

Er sagte nur, der Ort ist ein Gefängnis und voller Syrer.

29. Juni

Muhammad ist in Gaziantep. Jemand hat seinen Vater angerufen und ihm Bescheid gegeben

Ich weiss nicht, was tun. Der Anwalt, den ich wegen Muhammad angerufen hatte, hat mir nicht geholfen. Er sagte, Gaziantep ist das grösste Gefängnis, wo sie die Leute hinbringen.

Als ich über dieses Gefängnis nachgefragt habe, sagten sie mir: Wer dort ist und verlangt, dass er nach Syrien gebracht wird, wird sofort abgeschoben. Wer das nicht macht, bleibt in diesem Gefängnis.

Am 4. Juli erhält Bajan al-Massud folgende Nachricht:

Liebling

Ich bin raus aus dem Camp, ich bin geflohen.

Ich vermisse dich.

Ich bin seit gestern Nacht auf der Flucht, hatte aber keinen Akku. Wir versuchen, mit jemandem zu reden, der uns mitnimmt.

«Freiwillige Rückkehr»

Muhammad al-Hosses Verhaftung und seine Odyssee vom Polizeiposten in Tuzla, einem Bezirk am südöstlichen Rand der Metropole Istanbul, in ein Gefängnis und Abschiebelager im südostanatolischen Gaziantep ist keine aussergewöhnliche Geschichte. Die Angst vor einer Verhaftung, vor der Abschiebung nach Syrien ist für die syrischen Geflüchteten in der Türkei zum Alltag geworden. Aussergewöhnlich an Hosses Erfahrung ist nur, dass ihm im letzten Moment die Flucht aus dem Lager gelang.

«Freiwillige Rückkehr» nennt die türkische Regierung das, was mit ihm geschehen sollte: Die Betroffenen bestätigen per Unterschrift, dass sie aus freien Stücken nach Syrien zurückkehren. Eine Lüge, die verschleiert, dass sie kaum eine andere Wahl haben, als ihrer Abschiebung zuzustimmen – ansonsten ihnen Haft oder gar physische Gewalt droht. Und ein Euphemismus, mit dem der türkische Präsident Recep Tayyib Erdoğan vor der internationalen Gemeinschaft den Schein der Legalität wahren will und der türkischen Wähler:innenschaft signalisiert, dass man gegen das «Problem» der Syrer:innen im Land vorgeht.

Rund 3,5 Millionen syrische Geflüchtete leben in der Türkei, so viele wie in keinem anderen Land. Jahrelang profilierte sich Erdoğan damit, dass die Türkei ihre «muslimischen Brüder» mit offenen Armen aufnehme. Istanbul wurde zum Hauptsitz der politischen Opposition und zum Zentrum für zahlreiche Organisationen der syrischen Zivilgesellschaft.

2019 jedoch begann sich die Situation grundlegend zu ändern. Damals gewann der Kandidat der Oppositionspartei CHP, Ekrem İmamoğlu, die Wahl zum Bürgermeister von Istanbul. Innerhalb der türkischen Bevölkerung brodelte schon lange Unmut über die Präsenz der Syrer:innen. İmamoğlu nahm die rassistischen Ressentiments auf und begann, Druck auf die Geflüchteten in der Metropole auszuüben. Das wiederum veranlasste die Regierung Erdoğan, mit noch mehr Härte gegen sie vorzugehen. Bald wurden Syrer:innen, deren Aufenthaltspapiere für eine andere Gemeinde ausgestellt waren, aus Istanbul in andere Provinzen abgeschoben – oder gleich über die Grenze nach Nordwestsyrien.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat Hunderte Fälle dokumentiert, in denen Syrer:innen verhaftet und abgeschoben wurden. «Es sieht aus, als wolle die Türkei Nordwestsyrien zu einer Deponie für Geflüchtete machen», sagte Nadia Hartmann, Mitarbeiterin von Human Rights Watch, bei der Veröffentlichung des Berichts im Oktober. Mindestens 200 000 Syrer:innen seien in den letzten zwei Jahren nach Syrien abgeschoben worden, schätzt der syrisch-türkische Menschenrechtsaktivist Taha Elgazi. Das alles in einem Land, das 2016 ein Abkommen mit der EU über eine Rücknahme von Geflüchteten aus Griechenland abschloss und bis heute von den meisten EU-Ländern als sicherer Drittstaat eingestuft wird.

In der Türkei lässt sich heute wie in kaum einem anderen Land beobachten, wie sehr sich das Narrativ um Syrien und die syrischen Geflüchteten in den letzten Jahren gewandelt hat und wie drastisch sich die moralischen Grenzen im Umgang mit Geflüchteten an vielen Orten verschoben haben: Aus Schutzsuchenden, die ihr Land verlassen mussten, weil sie gegen Unterdrückung rebellierten, wurde ein Pfand im politischen Spiel, ein «Druckmittel der türkischen Opposition gegen die Regierung und ein Druckmittel der Regierung gegen Europa», wie es der syrisch-palästinensische Journalist Tarek Sobah formuliert.

Von Rebellen der Spionage bezichtigt

Das Haus, in dem Bajan al-Massud und Muhammad al-Hosse unterkommen, wirkt mit seinen nackten Ziegelsteinen wie ein verlassener Rohbau. Es liegt an einer spärlich befahrenen Kreuzung, eine halbe Stunde zu Fuss vom Bahnhof entfernt. Die Fahrt ins Zentrum von Istanbul dauert zwei Stunden: vorbei an Feldern, Industrieanlagen, kleinen Bahnhöfen. Je weiter der Zug nach Westen fährt, desto dichter wird die Stadt, Neubausiedlungen, glänzende Hochhäuser, der Fernsehturm, der wie eine Nadel neben dem Bosporus in die Luft ragt.

Hosse und Massud sind die Strecke nur einmal gefahren – an einem heissen Vormittag Mitte Juli, drei Wochen nachdem Hosse verhaftet worden war. In der Tasche trugen sie das Stück Papier, das sie vor erneuter Verhaftung schützen sollte: die Bestätigung des französischen Konsulats für einen Interviewtermin, bei dem ihr Asylgesuch geprüft würde.

Eine gute Woche später führt Hosse die Treppe hoch in die helle Wohnung im ersten Stock. Als sie nach Istanbul kamen, hatte sich Massud gewünscht, dass sie etwas Eigenes finden würden. Doch ihrem Mann, der in der Türkei weder Arbeit noch gültige Papiere hat, schien es einfacher, bei seinem Cousin unterzukommen.

Die beiden stammen aus dem syrischen Homs. Die Stadt war 2011 ein Epizentrum der Proteste gegen das syrische Regime. Und einer jener Orte, wo das Regime besonders gewalttätig dagegen vorging. Hosse war damals fünfzehn. Sein Cousin, der selbst als «Bürgerjournalist» arbeitete, nahm ihn zu den Freitagsdemonstrationen mit, und Hosse fing an, die Proteste zu filmen und zu fotografieren.

2012 mussten er und seine Familie aus der Stadt fliehen. Sie gingen ins Umland, das von Rebellengruppen kontrolliert war. Hosse begann, als Journalist zu arbeiten. 2016 ging er zuerst für verschiedene Medientrainings in die Türkei, um danach wieder nach Syrien zurückzukehren, nach Idlib. Hierher kamen damals Hunderttausende Menschen, aus Rebellengebieten in ganz Syrien, die nach und nach vom Regime zurückerobert wurden.

Hosse und Massud hatten sich in den ersten Jahren nach der Revolution kennengelernt. Massud und ihre Familie harrten zwei Jahre unter Belagerung in Homs aus, bevor sie in Bussen nach Idlib deportiert wurden. Als sie ankamen, wartete Hosse schon. Er war als Journalist dort – rechnete aber auch damit, dass Massud unter jenen sein würde, die nun in Idlib aus dem Bus steigen würden.

Das war 2017. Zwei Jahre später verlobten sie sich und wollten heiraten – doch dann wurde Hosse von der radikalislamischen HTS-Miliz verhaftet. Ein halbes Jahr blieb er im Gefängnis, während Massud herauszufinden versuchte, wo ihr Verlobter steckte. «Ich habe so viel geraucht in jener Zeit», sagt sie. «Mir ging es derart schlecht, du hättest mich kaum wiedererkannt.»

Dann wurde das Gefängnis, in dem Hosse festgehalten wurde, bei einem Bombenangriff beschädigt. Er entkam und floh zunächst ins Umland von Aleppo, das von anderen Rebellengruppen kontrolliert wurde. Als er sich sicher genug fühlte, kehrte er nach Idlib zurück.

Spätestens seit seinem Gefängnisaufenthalt sei er desillusioniert über die syrische Opposition, sagt Hosse – schockiert darüber, wie die Rebellen ihn einsperrten und unter Schlägen der Spionage bezichtigten, nur weil er als Journalist gearbeitet hatte. «Auch die HTS verhaftet, foltert und tötet Leute», sagt Hosse. Die Hajat Tahrir al-Scham, die seither einen Teil des Territoriums im Nordwesten Syriens kontrolliert, sei ein Spiegelbild des syrischen Regimes: «Beide sind Verbrecher.»

Nach seiner Flucht heirateten Muhammad al-Hosse und Bajan al-Massud. Er wollte das Land verlassen, doch seine Familie wünschte sich, dass er in der Nähe bleibt. Bis Ende Dezember 2022, als die HTS-Kämpfer erneut zu seiner Wohnung kamen: Hosses Glück war, dass er sich gerade einen Stock weiter oben bei seinen Eltern aufhielt. «Wenn man ein zweites Mal verhaftet wird, ist es undenkbar, lebend aus dem Gefängnis zu kommen», sagt er.

Die Angststörung, die sich bei Massud entwickelte, als ihr Geliebter in Idlib im Gefängnis sass, sei in der Türkei noch viel schlimmer geworden. «Sobald ich nervös bin, schlägt mein Herz so heftig, dass man es manchmal durch die Kleidung hindurch erkennt», erzählt sie. Jedes Mal, wenn sie draussen einen Polizisten sehe, falle ihr Blutdruck sofort ab. Nachts träumt sie manchmal, dass Muhammad wieder verschwunden sei. «Vor ein paar Tagen sass ich im Traum mit meinem Bruder zusammen. Ich habe ihn nur gefragt: ‹Wo ist Muhammad? Wo haben sie ihn hingebracht?›»

Treffpunkt «Abu Schamso»

Fährt man von Tuzla mit dem Zug gen Westen, erreicht man jenseits des Bosporus Fatih, einen Stadtteil im Herzen Istanbuls, in dem sich in den letzten Jahren besonders viele Syrer:innen niedergelassen haben. An den belebten Hauptstrassen reiht sich ein syrisches Restaurant ans nächste, daneben gibt es auch irakische, jemenitische und ägyptische Lokale; auf der Strasse hört man beinahe mehr Arabisch als Türkisch.

Etwas abseits in einem Eckladen hat Abu Chaled sein kleines Hummusrestaurant eingerichtet: «Abu Schamso», benannt nach seinem Grossvater. Der sei in ihrer Heimatstadt Homs stadtbekannt gewesen für seinen Hummus, erzählt Abu Chaled, der nur nach seinem Rufnamen benannt werden möchte. Er selbst eröffnete im Exil – wie viele Syrer:innen, nachdem sie ihr Zuhause verlassen mussten – das Geschäft wieder, das seine Familie einst in ihrer Heimat betrieben hatte.

Heute kommen vor allem aus Homs stammende Syrer:innen aus ganz Istanbul, um im «Abu Schamso» Hummus zu essen. «Doch jedes Mal, wenn die Repression wieder zunimmt, bleibt die Kundschaft zu vierzig Prozent weg», sagt Abu Chaled. Er selbst habe Glück: Weil seine Frau die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, hat er eine unbegrenzte Aufenthaltsbewilligung in der Türkei – und muss sich nicht vor einer Verhaftung fürchten.

Nicht so Tarek Sobah, der syrisch-palästinensische Journalist, der mit am Tisch sitzt. Als wir uns zusammen in Richtung seiner Wohnung aufmachen, unterbricht er mich: «Rede nicht zu laut, wenn du Arabisch sprichst.» Die Stimmung sei unberechenbar. Wenige Tage zuvor war in Izmir ein Mann in ein Geschäft gestürmt. Er ging mit dem Messer auf die syrischen Angestellten los, tötete einen von ihnen und verletzte einen zweiten. Ein Hassverbrechen, von denen es in diesen Monaten in der Türkei immer mehr gibt.

Sobahs Aufenthaltsbewilligung ist abgelaufen; seit Wochen versucht er, sie zu erneuern. Seither verlässt er das Viertel kaum noch. Wenn er und seine Frau aus dem Haus gehen, dann meistens auf den Vorplatz der Moschee, wo ihr Sohn auf dem kleinen Spielplatz spielt. Zur Arbeit fährt Sobah mit dem Bus ganz früh am Morgen, in der Hoffnung, dass die Polizei noch nicht auf Streife ist.

Dabei hätte es anders kommen können. Als er 2014 in die Türkei kam, steckte der Journalist all seine Energie in die Zeitschrift «Surietna», die er 2011 in Damaskus mitgegründet hatte. Ihm und seinen Kolleg:innen bot der türkische Staat 2015 die Staatsbürgerschaft an – Sobah aber lehnte ab. Er war fest überzeugt, dass sein Aufenthalt in der Türkei temporär sein würde. Sein Ziel war es, so schnell wie möglich nach Syrien zurückzukehren.

«Surietna» war 2011 die erste im Zuge der Revolution gegründete Zeitung, die unabhängig berichtete. Unter grosser Gefahr produzierten, druckten und verteilten die Journalist:innen am Anfang der Aufstände die Zeitung – jede Woche, mitten im vom Regime kontrollierten Damaskus. Selbst als Tarek Sobah während vier Monaten unter Bombenbeschuss im belagerten palästinensischen Flüchtlingslager Jarmuk ausharrte, erschien das Blatt noch jeden Monat. Damals habe er gewusst, wofür er kämpfte, sagt Sobah, wofür er jeden Tag sein Leben riskierte. «Vier, fünf Monate lang hätte ich jeden Tag sterben können. Es war Horror», sagt er. «Aber die Situation in der Türkei heute ist noch schlimmer. Damals hatten wir eine Revolution gemacht, trugen die Verantwortung für das, was wir taten. Aber wenn sie mich hier verhaften, ist es umsonst.»

Hoffen auf Familiennachzug

Eigentlich wollte ich mit den Menschen, die ich in Istanbul traf, mehr über die Rolle der türkischen Metropole für die syrische Opposition und Zivilgesellschaft sprechen, denn viele Gruppen und NGOs organisieren sich seit einigen Jahren von hier aus. Für manche von ihnen sind Istanbul und die Türkei, die eine lange Grenze mit den Oppositionsgebieten Syriens teilt, bis heute zentral – etwa für die Weisshelme, die nach Bombenangriffen in den Rebellengebieten Verschüttete aus den Trümmern bergen und während des Erdbebens, das Anfang Jahr Nordwestsyrien und den Süden der Türkei erschüttert hatte, beinahe ohne Unterstützung die Bergungsarbeiten vorantrieben.

Doch meist drehten sich die Gespräche bald um die Abschiebungen, den Rassismus und den täglichen Druck, dem Syrer:innen in der Türkei heute ausgesetzt sind; die Angst vor Polizeikontrollen, davor, im Bus arabisch zu sprechen oder überhaupt noch in einen Bus zu steigen. «Früher haben wir über Politik geredet», sagt ein Freund von Tarek Sobah, der seinen Namen nicht nennen will. «Heute reden wir nur noch über Aufenthaltsbewilligungen und Abschiebungen.»

Und so versuchen immer mehr Syrer:innen, die Türkei zu verlassen. Beim Fernsehsender Syria TV etwa sollen in den letzten Monaten fünf Angestellte mit der Arbeit aufgehört und sich illegal Richtung Europa aufgemacht haben, erzählt ein Angestellter. Männer, die frisch verheiratet ihre hochschwangeren Frauen zurücklassen, und Frauen wiederum, die sich auf den gefährlichen Weg machen – weil sie und ihre Männer denken, dass sie schneller die Familie nachziehen und wieder vereint sein können, wenn die Frauen in Europa um Asyl bitten.

Menschenrechtsaktivist Taha Elgazi schätzt, dass in den nächsten Jahren die Mehrheit der über drei Millionen Syrer:innen die Türkei verlassen wird. «Die, die können, werden versuchen, sich nach Europa aufzumachen», so Elgazi. «Die grosse Mehrheit aber wird nach Nordwestsyrien gehen.»

Sobah hat sich immer dagegen entschieden, die Türkei Richtung Europa zu verlassen und dort Asyl zu beantragen. Obwohl er als Journalist mehrere Male an Konferenzen gereist war und theoretisch hätte bleiben und Asyl beantragen können, kehrte er jedes Mal nach Istanbul zurück. «Ich wollte in der Nähe von Syrien bleiben», sagt er. Aus den Monaten in der Türkei wurden Jahre. Nun aber würde er die Türkei verlassen – wenn er denn könnte. «Doch», so sagt er, «ich kann meine Frau und meine Kinder nicht in dieser Situation zurücklassen.»

Es sind existenzielle Entscheidungen für Paare, für Familien: Wann ist der Zeitpunkt gekommen, zu fliehen? Sollen sie zusammen losziehen und auf dem Weg ihr Leben riskieren? Oder geht nur eine Person, im Wissen darum, dass die Familie vielleicht für Jahre getrennt sein wird? – Wie schlimm muss eine Situation werden, bis sich diese Fragen unausweichlich stellen?

Tarek Sobah hat entschieden, seine Familie nicht allein zurückzulassen. Anders haben Nur al-Huda und ihr Mann gehandelt: Vor einigen Monaten machte er sich auf in Richtung Deutschland, derweil sie noch immer in Istanbul ausharrt. Die beiden lernten sich vor ein paar Jahren in Istanbul kennen. Beide waren Inhaftierte des syrischen Regimes gewesen; nach ihrer Ankunft engagierten sie sich für die politischen Gefangenen, die noch immer vom Regime festgehalten werden. Seit physische Treffen zu riskant geworden sind, hat die Gruppe, in der sie aktiv waren, ihre Aktivitäten einstellen müssen.

Vor dem Café, in dem ich sie treffe, in Esenyurt am westlichen Ende Istanbuls, stehen direkt unter uns ein Kastenwagen und mehrere Busse der Polizei. «Da unten kontrollieren sie wieder», sagt Huda. Ein paar Männer stehen vor dem Kastenwagen, einer nach dem anderen wird hineingeholt, offenbar werden ihre Papiere kontrolliert. Am Nebentisch im Café sitzen drei Polizisten. Ich frage Huda, ob sie keine Angst habe. «Ich war zweieinhalb Jahre vom Regime inhaftiert», sagt sie, «ich habe keine Angst.» Sie hofft, dass ihr Mann sie via Familiennachzug bald nach Deutschland holen kann.