Schweinegrippe: Nach der Impfung wird nur noch geschlafen

Neuste Studien bestätigen, was ÄrztInnen und Behörden schon lange vermuten: Kinder und Jugendliche, die mit dem Impfstoff Pandemrix gegen Schweinegrippe geimpft worden sind, gingen ein mehrfach erhöhtes Risiko ein, an Narkolepsie zu erkranken.

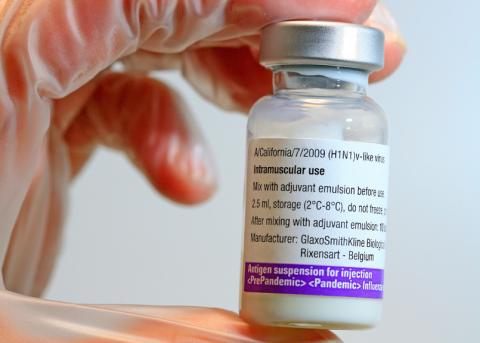

Kürzlich berichtete die zwölfjährige Emelie im schwedischen Fernsehen darüber, wie sich ihr Leben seit Dezember 2009 vollständig verändert hat. Damals war sie gegen die Schweinegrippe H1N1 mit dem Impfstoff Pandemrix von Glaxo Smith Kline geimpft worden. Wenige Wochen später erkrankte sie an Narkolepsie, einer neurologisch bedingten Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus. Jeden Morgen müsse sie nun Tabletten nehmen, um sich in der Schule einigermassen konzentrieren zu können, sagte Emilie. Trotzdem brauche sie zwei, drei halbstündige Schlafpausen: «Das kommt wie ein Anfall.»

Kinder und Jugendliche betroffen

Starke Tagesschläfrigkeit bis hin zu einem eigentlichen Schlafzwang ist eines der häufigsten Symptome von Narkolepsie, deshalb auch der Name «Schlafkrankheit». Oft kommt es ausserdem kurz vor dem Einschlafen zu visuellen oder akustischen Halluzinationen. Viele Betroffene berichten auch, dass sie plötzlich die Kontrolle über ihre Muskeln verlieren und vorübergehend wie gelähmt sind. Gegen Halluzinationen und Muskelkontrollverlust muss Emelie Antidepressiva schlucken. «Mir gehts gar nicht gut», so das Mädchen im Fernsehen, «das ist frustrierend.» Narkolepsie gilt bislang als nicht heilbar.

Bereits Ende 2009 ist ÄrztInnen und Gesundheitsbehörden aufgefallen, dass ungewöhnlich viele Kinder und Jugendliche im Gefolge der H1N1-Massenimpfungen an Narkolepsie erkrankten. Jetzt bestätigen Studien aus Finnland, Schweden und Norwegen diesen Anfangsverdacht: Es gibt offenbar einen Zusammenhang zwischen dem in Skandinavien verwendeten Impfstoff Pandemrix und einem erhöhten Erkrankungsrisiko.

Wie die skandinavischen Gesundheitsbehörden aufgrund langjähriger Vergleichszahlen errechnet haben, tritt dieser Effekt einzig bei Pandemrix auf. In Finnland schnellte die Zahl der neu erkrankten Vier- bis Neunzehnjährigen in der Gruppe der Pandemrix-Geimpften um das Neunfache nach oben. Schwedens Arzneimittelbehörde Läkemedelsverket errechnete in einer Ende Juni veröffentlichten Fallstudie ein 6,6-fach höheres Risiko. Und die norwegische Behörde Statens Legemiddelverk meldete Mitte Juli eine Erkrankungsrate, die um das Vierfache höher sei als «üblich». Gleichzeitig wies man in Oslo ausdrücklich darauf hin, dass die Zahlen unsicher seien – sie könnten noch steigen.

Dass der plötzliche Anstieg von Narkolepsie-Neuerkrankungen zuerst in den skandinavischen Ländern festgestellt wurde, hängt mit der hohen H1N1-Impfrate dort zusammen. Zumindest ist kein spezielles Gen bekannt, das SkandinavierInnen anfälliger für Narkolepsie machen könnte. Hingegen folgen sie traditionellerweise bereitwillig den Empfehlungen der Gesundheitsbehörden, und diese hatten im Fall der Schweinegrippe dringendst dazu aufgerufen, sich impfen zu lassen. Über die Hälfte aller SchwedInnen hatte sich in der Folge Pandemrix spritzen lassen, wobei diese Rate in der Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen noch höher lag. In Finnland liessen sich gar über siebzig Prozent impfen. Der Krankheitsausbruch trat meist vier bis acht Wochen nach der Impfung ein.

Das finnische Gesundheitsinstitut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos reagierte als Erstes. «Bereits die ersten Indikationen waren sehr beunruhigend», sagt die zuständige Abteilungsleiterin Terhi Kilpi: Schnell habe sich ein deutlicher Zusammenhang abgezeichnet – man vermute aber noch unbekannte Faktoren. Helsinki stoppte im Sommer 2010 als «Vorsichtsmassnahme» alle Impfungen, die übrigen skandinavischen Länder folgten.

Substanz aus Haifischleberöl

Da konkret der Impfstoff Pandemrix betroffen war, rückte schnell der darin enthaltene «Impfverstärker», das sogenannte Adjuvans, ins Zentrum des Verdachts. Mit einem Adjuvans lässt sich ein Impfstoff strecken, weil es die Impfwirkung potenziert und so eine geringere Menge Virusantigen pro Person benötigt wird. Das ist vor allem dann wichtig, wenn binnen kürzester Zeit grosse Mengen eines Impfstoffes zur Verfügung gestellt werden müssen – wie 2009, nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) H1N1 zur Pandemie erklärt hatte.

Bei Pandemrix kam der Impfverstärker Squalen zum Einsatz, eine Substanz, die etwa aus Haifischleberöl gewonnen werden kann. Squalen stand bereits einmal unter Verdacht – das Adjuvans wurde für das Golfkriegssyndrom verantwortlich gemacht. Nach Impfungen gegen mögliche Biowaffen waren 1991 bei fast einem Drittel der geimpften US-Soldaten zeitweise Symptome wie chronische Müdigkeit und Gedächtnisstörungen aufgetreten. Offiziell wurde ein Squalen-Zusammenhang aber nie nachgewiesen.

Bedenken wegen dieses Adjuvans waren im Vorfeld der H1N1-Massenimpfungen von verschiedenen Fachleuten geäussert worden. So setzten die österreichischen Behörden wie auch die Verantwortlichen zur Impfung der deutschen BundeswehrsoldatInnen auf den Impfstoff Celvapan, der keine Adjuvantien enthält.

Impfstoffhersteller ist fein raus

Die skandinavischen Gesundheitsbehörden haben mittlerweile bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) erfolgreich eine dringende Untersuchung der möglichen Zusammenhänge zwischen Pandemrix und Narkolepsie angemahnt. Nachdem die EMA sich eine Übersicht über die Situation in allen europäischen Ländern verschafft hatte – es gab beispielsweise auch aus Irland und Frankreich Meldungen über eine gestiegene Narkolepsieerkrankungsrate – veröffentlichte die europäische Arzneimittelagentur Ende Juli die Ergebnisse ihrer Prüfungen: Der Nutzen von Pandemrix überwiege die Risiken weiterhin, schreibt die EMA, allerdings solle der Impfstoff bei PatientInnen unter zwanzig Jahren nur noch ausnahmsweise angewendet werden, nämlich dann, wenn eine Immunisierung gegen das H1N1-Virus erforderlich ist und die saisonalen Grippeimpfstoffe nicht zur Verfügung stehen.

Johan Thor, Chef des Pandemrix-Herstellers Glaxo Smith Kline in Schweden, bezeichnete die Ergebnisse der schwedischen Fallstudie als «gravierendes Sicherheitssignal». Man wolle in Zusammenarbeit mit der EMA und den nationalen Gesundheitsbehörden die Ursachenfrage weiterverfolgen. Was eine mögliche Haftung angeht, verwies Thor auf die von seiner Firma und den staatlichen Bestellern geschlossenen Verträge. Gemäss diesen haftet Glaxo Smith Kline für den unerprobten Impfstoff nur für Produktfehler, nicht aber für möglicherweise auftretende Nebenwirkungen.

In Helsinki hat man mittlerweile entschieden, dass die Betroffenen deshalb vom Staat entschädigt werden sollen. Schliesslich müsse man von einem ursächlichen Zusammenhang zwischen den behördlichen Impfempfehlungen und den Erkrankungen ausgehen. Ein Fonds mit vorerst dreissig Millionen Euro wurde eingerichtet. Ähnliche Regelungen haben die Regierungen in Stockholm und Oslo versprochen. Ein schwacher Trost für Emelie und ihre LeidensgenossInnen.

Pandemrix in der Schweiz: Nicht mehr im Handel

Rund eine Million Menschen haben in der Schweiz 2009 und 2010 Pandemrix erhalten – das sind 77 Prozent aller gegen H1N1 Geimpften. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) schätzte Pandemrix zwar als sicher ein: «Studien zu diesen Impfstoffen, die die erwähnten Adjuvantien enthalten, haben gezeigt, dass diese Produkte sicher sind.» Trotzdem liess es Pandemrix erst ab achtzehn Jahren zu – so zumindest lautete die Medienmitteilung vom 30. Oktober 2009. Laut einer BAG-internen Liste vom 20. November 2009 allerdings waren Kinder ab sechs Monaten für eine Impfung mit Pandemrix vorgesehen.

Das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic erhielt insgesamt drei Berichte über Narkolepsie nach Impfung mit Pandemrix (ein Kind unter zehn Jahren, zwei Jugendliche im Alter zwischen zehn und zwanzig Jahren). Erkrankungen an Narkolepsie wurden in der Schweiz damit nicht häufiger gemeldet als unabhängig von der Impfung zu erwarten ist, schreibt Swissmedic in einer Pressemitteilung.

Die Empfehlung der EMA, Pandemrix bei PatientInnen unter zwanzig Jahren nur noch ausnahmsweise anzuwenden, will Swissmedic übernehmen. «Pandemrix, das während der Schweinegrippe-Impfkampagne zum Einsatz kam, ist in der Schweiz zwar noch zugelassen, aber nicht mehr im Handel und wird seit dem Abschluss der Impfkampagne auch nicht mehr angewendet», sagt Daniel Lüthi von Swissmedic. Der Schutz vor H1N1 werde seit Herbst 2010 durch die saisonalen Grippeimpfstoffe gewährleistet.

Franziska Meister

Nachtrag vom 3. November 2011: Bestätigt: Impfstoff verursacht Narkolepsie

Nachdem sich in Finnland vor zwei Jahren rund jedeR Zweite gegen die Schweinegrippe hatte impfen lassen, häuften sich die Fälle von Kindern und Jugendlichen, die an Narkolepsie erkrankten. Die Behörden vermuteten einen Zusammenhang mit dem Impfstoff Pandemrix von Glaxo Smith Kline. Eine Studie des Nationalen Instituts für Gesundheit und Wohlfahrt bestätigt dies jetzt: Personen zwischen vier und neunzehn Jahren, die mit Pandemrix geimpft wurden, trugen im Vergleich mit nicht Geimpften ein fast dreizehnfach erhöhtes Risiko, krankhaft schlafsüchtig zu werden.

Zum einen zeigten Untersuchungen, dass alle seit 1998 infolge der Impfung Erkrankten eine genetische Disposition in sich tragen, die den Ausbruch der Narkolepsie begünstigt, weil sie die Immunantwort des Körpers steuert. Das lässt vermuten, dass Narkolepsie eine Autoimmunerkrankung ist, die durch die Impfung ausgelöst worden ist. Darüber hinaus spielt laut der finnischen Studie vor allem das beigefügte Adjuvans Squalen, das die Wirkung des Impfstoffs verstärkt, eine zentrale, noch unerforschte Rolle: Es tat bei jedem respektive jeder vierten Erkrankten, was ein Adjuvans bislang nie getan hat: Es verursachte die Produktion von Antikörpern, die sich an Squalen anlagerten.

Ende August hatte der «Tages-Anzeiger», gestützt auf eine Studie der kalifornischen Stanford University, noch angezweifelt, dass Pandemrix tatsächlich für die gehäuft auftretenden Narkolepsiefälle verantwortlich zu machen ist. Wahrscheinlicher sei, dass eine Grippeinfektion selbst die Schlafkrankheit ausgelöst habe. Auch diese These weist die finnische Studie explizit zurück: Die Laboranalysen hatten gezeigt, dass weniger als zehn Prozent der Erkrankten mit der Schweinegrippe infiziert waren.

Das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic überarbeitet die Fachinformationen zu Pandemrix aufgrund der neuen Erkenntnisse. Die aktualisierten Informationen sollen demnächst auf der Website zugänglich sein.

Franziska Meister