Porträt: Gegen das Virus, für die Menschen

Michèle Meyer (47) ist HIV-positiv. Die Mutter und Aktivistin kämpft gegen die Diskriminierung von Menschen mit dem HI-Virus. Sie will nicht nur Kampagnen gegen die Krankheit – sondern auch für die Kranken.

«HIV-positiv», hiess es am anderen Ende der Telefonleitung. Das war im Jahr 1994, kurz vor der Basler Fasnacht, am 18. Februar, Punkt 14 Uhr.

Damals, mehr als zwei Jahre vor dem grossen Durchbruch in der Aidsforschung, kam diese Nachricht einem Todesurteil gleich. Doch Michèle Meyer befasste sich nicht wirklich mit ihrem eigenen Tod, sondern mit dem Tod ihres zukünftigen Kindes. Gerade eben hatte sie eine Fehlgeburt erlitten.

So sehr hatte sie sich dieses Kind gewünscht. Sie wusste, dass ihr damaliger Mann Willi das Virus hatte. Trotzdem wollte sie ein Kind von ihm, wälzte nächtelang Gedanken, rechnete Risiken in Prozent aus. Die beiden verzichteten auf das Kondom, und Meyer steckte sich mit dem Virus an. Im folgenden Winter starb Willi.

Kein Mann. Kein Kind. Aber HIV. Erst war Meyer wütend auf Willi, dann auf sich selbst. Und dann wollte sie sich nicht mehr mit der Schuld befassen, sondern mit dem Leben. Dem bisschen Leben, das ihr noch blieb. Sie machte viel Ferien, arbeitete wenig. Im Jahr 1996, als eine neue Wirkstoffkombination auf den Markt kam, liess sie sich schliesslich ihre Pensionskassengelder auszahlen, kaufte ein Bett für sich und ein Auto für ihre Freundin.

Ein gelber Punkt an der Tür

Drei Jahre später begann Meyer mit ihrer Therapie. Erst: 3TC. Zerit. Viracept. Stocrin. Dann: Durchfall. Halluzinationen. Albträume. Müdigkeit. Doch mit den Jahren entwickelte die Forschung immer mehr Wirkstoffe mit immer weniger Nebenwirkungen – und immer mehr Behandlungserfolgen. Die Virenanzahl in Meyers Körper ging markant zurück.

Doch wenn Meyer von ihrer Krankheit erzählte, wollte man nicht mehr mit ihr Fondue essen. In die Kita musste sie ein ärztliches Attest bringen. Im Spital klebten ihr die PflegeassistentInnen einen gelben Punkt an die Tür. Am Telefon wimmelten sie die Versicherer ab. Im Mai 2007 gründete sie «Lhive», als Stimme gegen die Diskriminierung von HIV-Positiven.

An die Gründungsversammlung im pharmazeutischen Museum Basel kamen rund siebzig Leute, HIV-Positive und -Negative. Unter den Gründungsmitgliedern waren auch Funktionäre der Nonprofitorganisation Aidshilfe Schweiz. Meyer wurde in die Geschäftsleitung gewählt.

Lhive erhielt vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) 50 000 Franken als Anschubfinanzierung. Mit dem Geld organisierte Meyer Vorträge, Informationsveranstaltungen und Kampagnen. Ein Jahr später blieb die finanzielle Unterstützung durch das BAG aus, zwei Jahre später die organisatorische Unterstützung durch die Aidshilfe

Meyer wollte den Menschen die Angst vor HIV-Positiven nehmen. Ein Ziel, so sagt sie, das weder das BAG noch die Schweizer Aidshilfe mit ihr teilten. Denn weniger Angst vor HIV könnte weniger Präventionsbemühungen und dadurch mehr Ansteckungen bedeuten. Weder das BAG noch die Aidshilfe wolle wirklich den Menschen die Angst vor HIV-Positiven nehmen. Zu viele Funktionäre lebten von Aids – und nicht mit Aids, findet Meyer.

Mit Kunstblut gegen den Papst

Meyer muss mit Aids leben – aber nicht allein. Nach einigen gescheiterten Beziehungen schaltete sie ein Partnerinserat in der «Basler Zeitung». Per SMS konnten sich Interessierte bei ihr melden. Und es meldeten sich viele, doch niemand gefiel. Alle hatten Angst oder Mitleid. Sie liess den SMS-Dienst ausschalten. Doch weil die Schaltung mit Verzögerung geschah, erhielt sie achtzehn Stunden danach eine SMS von Mic.

Dieser Mic. Charmant, witzig, unaufdringlich. Sie lud ihn zu sich nach Hause ein. Mic, blondes Haar, Lehrer, HIV-negativ, gefiel ihr. Dank der Therapie hatte Meyer kaum mehr Viren im Blut – und war nicht mehr ansteckend. Sofia, geboren im April 2001, und Mona, geboren im Dezember 2004, kamen gesund auf die Welt.

Der Tod spielt in Meyers Leben seither keine grosse Rolle mehr. Nur ab und an hat sie diese «rührigen» Momente, wie sie sagt. Am Einschulungstag ihrer Töchter konnte Meyer – statistische Lebenserwartung 84,7 Jahre – ihre Tränen kaum verbergen. Sie war dankbar. Aber sie wollte weiterkämpfen. Und dies nicht nur gegen ihre Krankheit, sondern auch für die Kranken.

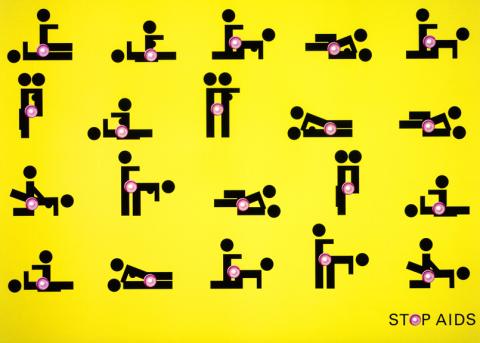

Im Jahr 2008 kämpfte Meyer in der eidgenössischen Kommission für sexuelle Gesundheit für die Bekanntmachung der Nichtinfektiosität von HIV-Betroffenen. Meyer engagiert sich jedoch nicht nur im institutionellen Rahmen, sondern als Performance-Künstlerin für HIV-Betroffene: 2011 demonstrierte sie – von Kopf bis Fuss mit Kunstblut beschmiert – gegen den Auftritt von Papst Benedikt XVI. vor dem Deutschen Bundestag. Meyer ist heute die wohl bekannteste HIV-Aktivistin der Schweiz. Oder, wie man in der Westschweiz sagt, «un radical» – ein Wort, das ihr besser gefällt. Sie findet: Die Präventionskampagnen der Aidshilfe fördern Klischees, stigmatisieren und sexualisieren. Eine gute Kampagne sei mehr als eine blosse Handlungsanweisung beim Sex. Es brauche endlich Plakate, die erklären, dass man mit HIV-Positiven reden – und Fondue essen kann.