Hungerstreikende: Selbstbestimmte Eigenexekution

Eine Umfrage der WOZ zeigt: Bereits zwölf Kantone haben juristische Grundlagen, um Hungerstreikende in den Gefängnissen unter dem Schlagwort «Selbstbestimmung» sterben zu lassen.

Ende Januar 2013 hört im Kanton Zug der 32-jährige Häftling S. auf zu essen. Mit dem Hungerstreik will er seine Freilassung erzwingen. Er unterschreibt eine Patientenverfügung, in der steht, dass er nicht zwangsernährt werden will. Mitte April stirbt S. im Spital von Baar. Die Medien berichten kurz. Amnesty International stellt fest: «Wenn der Häftling genügend über die Folgen aufgeklärt wurde und seine Urteilsfähigkeit einwandfrei bestätigt worden war, haben die Zuger Behörden richtig gehandelt.»

Eine Umfrage der WOZ zeigt, dass bereits zwölf Kantone juristische Grundlagen geschaffen haben, um Hungerstreikende sterben lassen zu dürfen. In drei Kantonen sind entsprechende Regelungen in Vorbereitung. Ist das human?

Reaktion auf Rappaz

Vor drei Jahren sorgte der zu sechs Jahren Haft verurteilte Walliser Hanfbauer Bernard Rappaz monatelang für Schlagzeilen. Er wollte mit einem Hungerstreik einen Haftunterbruch erwirken. Als er in Lebensgefahr schwebte, wollte ihn die Walliser Regierung zwangsernähren lassen. Die Ärzte, die die Zwangsernährung umsetzen sollten, weigerten sich. Letztlich wurde Rappaz entlassen und unter Hausarrest gestellt. Vielen Kantonen wurde damals bewusst, dass sie für solche Fälle juristisch schlecht gerüstet sind.

Zug und andere Kantone haben deshalb seither entsprechende Regelungen erlassen, in Form eines Gesetzes oder einer Verordnung. Alle halten sich an denselben Ablauf.

Luzern ist gerade daran, ein entsprechendes Gesetz vorzubereiten. Im Vernehmlassungsbericht steht unter dem Stichwort «Zwangsernährung»: «Die Pflicht zur Durchführung der als lebensrettende Massnahme verstandenen Zwangsernährung entfällt, solange von einer freien Willensbildung und damit einer sowohl intellektuell wie willentlich intakten Möglichkeit der Selbstbestimmung durch die betroffene Person ausgegangen werden kann. Lehnt die eingewiesene Person in einer Patientenverfügung eine künstliche Ernährung ausdrücklich ab, ist dieser ausdrückliche Wille zu respektieren.»

«Selbstbestimmung» klingt gut. Allerdings handelt es sich hier nicht um eine konventionelle Patientenverfügung, wie sie die Fachärztevereinigung FMH empfiehlt. In der FMH-Verfügung steht im ersten Abschnitt: «Für den Fall, dass ich urteilsunfähig werde, möchte ich, dass vorerst alle medizinisch indizierten Massnahmen zwecks Wiedererlangung der Urteilsfähigkeit und Wiederherstellung meines Vorzustandes getroffen werden.» Das passt nicht auf Gesunde, die sich aus Protest in die Bewusstlosigkeit hungern.

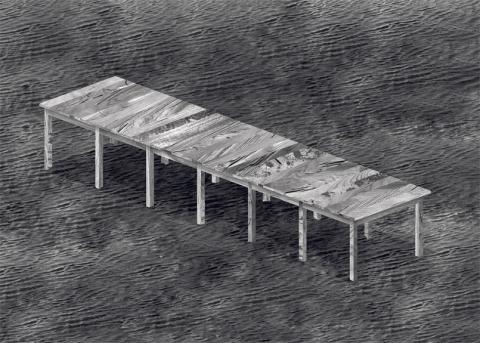

Die Kantone haben sich deshalb etwas anderes ausgedacht. Der Kanton Luzern beschreibt es in einem Flussdiagramm als «Managementprozess Hungerstreik» (siehe Originaldokument «visio-prozess» im Anschluss an diesen Text). Ein Schema mit Kästchen und Pfeilchen schreibt minutiös die einzelnen Schritte vor: Unter anderem müssen zwei PsychiaterInnen die Urteilsfähigkeit des Hungerstreikenden überprüfen. Gilt er als urteilsfähig, legt man ihm eine Gefangenenverfügung vor (wahlweise Patientenverfügung genannt). Darin steht, welche Probleme auftreten, wenn man lange hungert. Am Schluss hat es drei Kästchen, die der Hungerstreikende ankreuzen soll. Mit dem ersten Kreuz sagt er, dass er «künstliche Ernährung» ablehnt; mit dem zweiten lehnt er «Wiederbelebung» ab; mit dem dritten lehnt er «Medikamente ab, ausser die Medikamente, die dazu dienen, dass ich beruhigt werde».

«Ausdruck eines Machtkampfs»

Hungerstreikende wollen nicht sterben, sie protestieren mit dem stärksten Mittel, das ihnen aus ihrer Optik zur Verfügung steht: ihrem Leben. In diesem Moment des Kampfs wollen sie beweisen, wie ernst es ihnen ist – und werden alle Kästchen ankreuzen.

Die Selbstbestimmung gilt allerdings nur für das Verhungern. Wollte ein Häftling sich auf eine andere Art umbringen (zum Beispiel Erhängen, Adern aufschneiden, Selbstverbrennung), würde er psychiatrisiert und bekäme Medikamente. Und wenn er todkrank wäre, dürfte er nicht mithilfe von Exit freiwillig aus dem Leben scheiden. «Ein Hungerstreik ist Ausdruck eines Machtkampfs», sagt der Zürcher Psychiater Mario Gmür: «Die Person entscheidet ja nicht in Freiheit, sich zu Tode zu hungern. Würde man sie entlassen, würde sie nicht sterben wollen.» Er sei kein konservativer Gegner von Exit, meint Gmür, die Leute sollten das Recht haben, sich zu entscheiden, wann sie aus dem Leben scheiden wollten; man müsste dann aber auch im Gefängnis gleiche Massstäbe anlegen wie bei Exit, wo man es nur für ethisch vertretbar halte, wenn jemand unheilbar krank ist.

«Ein Hungerstreik ist doch eine der letzten Möglichkeiten, mit einem Anliegen Aufsehen zu erregen. Man geht davon aus, dass darüber berichtet wird. Darum geht es doch bei einem Hungerstreik und nicht um den Sterbewunsch», sagt Gmür. Jemanden zwangsweise zu ernähren, sei für Ärzte höchst unangenehm, das stimme: «Aber im Gefängnis werden so viele Zwangsmassnahmen angeordnet, die unangenehm sind – und beim Hungerstreik soll es plötzlich anders sein?» Zwangsernährung sei nicht einfach die Lösung, aber das jetzige Vorgehen könne dazu führen, dass der einzelne Fall nicht mehr genau angeschaut werde und man vorschnell Leute verhungern lasse, sagt Gmür.

Gmür ist einer der wenigen, die sich überhaupt zu dieser schwierigen Frage äussern. Die meisten ÄrztInnen und AnwältInnen – auch linke – halten sich zurück, weil sie das «Selbstbestimmungsrecht» sehr hochhalten. Langsam beginnt man aber zu realisieren, dass es beim Verhungern nicht einfach nur um die Frage der Selbstbestimmung geht.

Der grüne Nationalrat Daniel Vischer hatte sich beispielsweise vor drei Jahren gegen die Zwangsernährung von Rappaz gewehrt. Die jetzige Praxis hält er aber ebenfalls für unhaltbar: «Die Lösung ist nicht einfach human, sondern führt in der Tat dazu, dass die Kantone die Hungerstreikenden ohne grösseres Aufsehen einfach verhungern lassen können.» Es gebe «keine akzeptable normative Lösung». Oder direkt formuliert: Wenn der Staat das unlösbare Dilemma juristisch zu lösen versucht, wird es brutal – es wird den Gefangenen überlassen, sich selbst zu exekutieren.

Dies dürfte vor allem schwierige Gefangene betreffen. Der Zuger Fall ist dafür symptomatisch. «20 Minuten» schrieb über den verhungerten S.: «Der frühere Student galt als tickende Zeitbombe.» Er bedrohte Politiker und bezeichnete Friedrich Leibacher als sein grosses Vorbild. Leibacher hatte 2001 im Zuger Kantonsparlament vierzehn PolitikerInnen erschossen. Eine Freilassung, wie S. das wollte, kam nicht infrage. Sein stiller Hungertod kam gelegen, auch wenn das niemand sagen würde.