Luzerner Stadtkinder: «Und plötzlich waren die Spielgeräte weg»

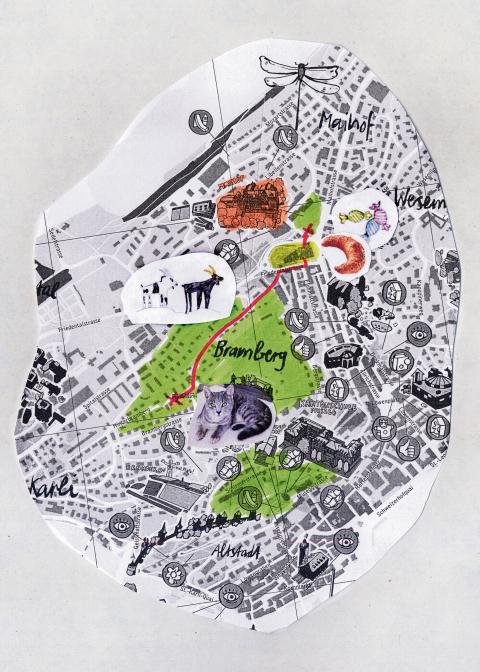

Wie wirken sich Sparpakete auf den Alltag von Kindern aus? Was passiert mit ihren Spielplätzen? Und warum ist es in der Lädelistrasse nachts so furchtbar dunkel? Sechs Kinder aus Luzern erzählen auf ihren Schulwegen über ihre Beziehung zur Stadt. Und davon, wie ihre Traumstadt aussähe.

Der Schwimmunterricht für ViertklässlerInnen wurde schon gestrichen – und das bei den vielen Badegelegenheiten am Vierwaldstättersee und an der Reuss. Die Schulklassen werden immer grösser, günstiger Wohnraum für Familien wird immer knapper.

Die Steuersenkungseskapaden der letzten Jahre haben zu einem Loch in der Luzerner Stadtkasse geführt: Elf Millionen Franken fehlen der Gemeinde gemäss Stadtregierung bis 2019 pro Jahr.

Bei den Sparmassnahmen in den letzten Jahren stand auch zur Debatte, bei den Spielplätzen anzusetzen. Und hätten die StimmbürgerInnen im vergangenen Dezember nicht doch noch einer Erhöhung des Gemeindesteuerfusses zugestimmt, hätte der Stadtrat im Rahmen eines Fünfzehn-Millionen-Sparpakets beschlossen, die gesamte Quartierarbeit für Kinder und Jugendliche aufzuheben.

Kaum hat die Stadt Anfang Februar in der Rechnung 2014 ein weiteres Riesendefizit präsentiert, droht eine nächste Sparrunde. Was bedeutet all das für die Kinder?

Zunächst einmal: Immer mehr von ihnen spielen ausserhalb der Stadt, ihre Familien ziehen zunehmend in die Agglomeration oder aufs Land. Die Folge des Exodus: Luzern hat den zweithöchsten Altersdurchschnitt aller grösseren Schweizer Städte. Von hundert EinwohnerInnen sind nur noch fünfzehn unter neunzehn Jahre alt – noch in den siebziger Jahren waren es fast doppelt so viele. Derweil ziehen immer mehr Paare mit doppeltem Einkommen und zahmer Hauskatze in die Stadt. Luzern hat keine Pickel, sondern Falten im Gesicht.

Schaut man genauer hin, findet sich dann doch noch das eine oder andere Kind. Und das hat meist etwas zu erzählen – zum Beispiel darüber, wie es die Stadt erlebt. Zeit für die Erwachsenen, mal die Klappe zu halten!

Am Hang

Lukas (10) im Obergütsch-Quartier

Mit zwei farbigen Rucksäcken bepackt, kommt Lukas grad vom Turnunterricht. Er ist spät dran und muss noch schnell das Schloss seines am Veloständer des Schulhauses Säli befestigten Kickboards aufschliessen. Den blauen Turnsack hängt er an den Lenker, dann müht er sich zum Mittagessen die steile Strasse zum Obergütsch hoch. Zügig! Denn von Lukas’ Brille tropft Regen auf den Asphalt, den Schirm hat er zu Hause vergessen.

Lukas: «Dieser Schulweg hier vom Säli-Schulhaus nach Hause ist für mich neu. Vorher bin ich in ein anderes Schulhaus gegangen. Auf meinem alten Schulweg hatte es mehr Grün auf dem Weg, wir mussten dann über den Spielplatz laufen. Diesen Weg fand ich viel besser. Hier muss ich jetzt der Strasse lang. Es ist ein grosser Unterschied zum Spielplatz, über den ja kein Auto fährt. So war man viel freier, weil man nicht immer schauen und aufpassen muss. Der Verkehr stört mich.

Ich wohne in der Berglistrasse, seit ich auf der Welt bin. Es gefällt mir ziemlich. Aber die Stadt muss sparen, und dann wollten sie Spielplätze abschaffen. Bei uns war das Problem der Bruchmatt-Tobel-Spielplatz. Früher habe ich dort einfach meine Kollegen getroffen – und dann waren irgendwann plötzlich die Spielgeräte weg. Es gab nur noch die Schaukel und die Rutschbahn. Zum Glück haben einige gespendet, sodass es jetzt neue Geräte gibt. Dieser Spielplatz wäre der erste in der ganzen Stadt gewesen, der geschlossen worden wäre.

In der Stadt bin ich am liebsten am See. Grössere Kinder können dort in die Läden und ein bisschen schauen gehen und so. Aber für kleinere Kinder hat es dort zu wenig Spielplätze. Auf dem Land können die Kinder auf einer grünen Wiese Fussball spielen. Hier sind alle Grünflächen Hänge, an denen man nicht gut Fussball spielen kann.

Mir gefällt die Stadt aber trotzdem. Die Altstadt und so. Aber dass sie die Steuern gesenkt hat – das ist nicht so gut. Früher habe ich immer gedacht, Luzern sei eine sehr reiche Stadt. Dann interessierte es mich, ob sie wirklich so reich ist, wenn sie doch Spielplätze abschafft. Das ist doch ein bisschen komisch, oder nicht? Mein Vater erzählte mir dann von den Steuersenkungen. Durch das sei heute alles anders. Ich finde, man sollte die Steuern wieder rauftun, dass man mehr bauen kann. Wenn ich Baumeister der Stadt Luzern wäre, würde ich Spielplätze für kleinere Kinder bauen. Denn hauptsächlich ziehen Familien mit kleinen Kindern weg, auch Freunde von mir. Es hat einfach zu wenig Platz für uns, wir können hier nicht gut aufwachsen, wenn wir nicht genug spielen können.

Es gibt ja das Kinderparlament in Luzern, aber das ist auch nicht so gut. Wenn man in keinem Arbeiterteam ist, sitzt man dort einfach drei Stunden an den Sessionen. Ich habe es nicht ins Arbeiterteam geschafft.»

An der Hauptstrasse

Shukrije (11) und Kirthana (13) im Basel-/Bernstrasse-Quartier

Nein, die Natur fehle ihnen nicht, sie seien ja gerade an Halloween auf dem Friedhof im Friedental gewesen, das reiche. Shukrije und Kirthana kennen sich vom Jugendraum St. Karl, auch auf dem Pausenplatz sehen sie sich, und manchmal gehen sie zusammen vom dicht bebauten Basel-/Bernstrasse-Quartier über die St.-Karli-Brücke in die Schule. Der Schulweg ist kurz, aber doch lang genug für Kirthana, um noch schnell farbiges Zuckerpulver von einem Plastikstab zu schlürfen. Shukrije findet das eklig und rümpft die Nase. Zucker-Spuckmischung könne ja nicht gut sein, meint sie.

Kirthana: «Ja, wir sprechen komisch. Die Kinder vom Land können sicher besser Deutsch. Manchmal sagen wir zum Beispiel ‹die Wasser›. Es sind viel mehr fremdsprachige Kinder an dieser Strasse als Schweizer, dafür haben wir mehr Kultur als auf dem Land.»

Shukrije: «Ja, das stimmt. Die Bauern haben nicht so viel Verkehr, sie haben keine Stadt. Mich stört der Verkehr auf dem Schulweg nicht.»

Kirthana: «Nein, mich auch nicht.»

Shukrije: «So ist man viel sicherer!»

Kirthana: «Ja, dann haben wir nicht so viel Angst zu zweit, im Dunkeln.»

Shukrije: «In der Lädelistrasse in der Nacht ist es schlimm.»

Kirthana: «Wenn wir vom Jugi kommen, ist es später megadunkel. Dann gehen wir durch die Baselstrasse, nicht durch die Lädelistrasse. Die ist nämlich megaleer und schwarz.»

Shukrije: «Ich wohne gleich dort, beim Tamilenladen. Es ist okay, auf dem Schulweg hat es immer viele Kinder. Manchmal hol ich meine Cousine ab, die wohnt einen Stock über mir.»

Kirthana: «Ich finde es hier auch okay, aber ich hätte es gern ein bisschen sauberer.»

Shukrije: «Ja, okay, das stimmt.»

Kirthana: «Manchmal hat es hier auch so tote Ratten, und da schaut niemand. Die bleiben einfach liegen. Vom Auto überfahren. Dann sieht man die Knochen, und ein Jahr später ist dann nur noch Schmutz übrig. Aber wer müsste das wegbringen?»

Shukrije: «Bei der Lädelistrasse hat es viele betrunkene Männer, und dann sieht man Drogen und Blut und so.»

Kirthana: «Blut nur manchmal!»

Shukrije: «Ja gut, Blut nur manchmal. Genau beim Spielplatz aber! Dort bin ich viel.»

Kirthana: «Auf beiden Seiten sind Bars. Und unten hat es Pingpongtische, dort hängen wir oft mit vielen Kindern. Manchmal ist es nicht so sicher, es ist grusig.»

Shukrije: «Passiert ist zum Glück noch nichts.»

Kirthana: «Aber es gibt so eine Frau, die kommt immer mit uns reden.»

Shukrije: «Sie hat uns einmal bedroht, eigentlich.»

Kirthana: «Nei?»

Shukrije: «Doch! Du warst dabei! Sie hat uns gesagt, wenn sie uns nochmals sieht, klatscht sie uns eine.»

Kirthana: «Haha!»

Shukrije: «Also in meiner Traumstadt brauche ich einfach das Jugi zum Abhängen.»

Kirthana: «Ja, einfach ein bisschen sauberer und nicht mit so vielen Bars.»

Oben an der Hauptstrasse

Rui (13) im Basel-/Bernstrasse-Quartier

Rui hat einen ähnlichen Schulweg ins St.-Karli-Schulhaus. Die gegelte dunkle Tolle des zukünftigen Fussballstars sitzt perfekt. Seine Stadterzählung unterbricht er nur, um ab und zu eine grüne Kaugummiblase vor seinem Mund zerplatzen zu lassen.

Rui: «Ich wohne beim Kiosk, hintendran in der Lädelistrasse. Meinen Schulweg finde ich lang. Manchmal, wenn ich meinen Kollegen bei der Dammstrasse abhole, mache ich aber trotzdem noch einen Umweg.

Ich bin erst seit einem Jahr hier. In Portugal gibt es nicht so viele Polizisten, und in die Schule war es megaweit. In Portugal musste ich immer früh aufstehen, um in die Schule zu gehen, so um sechs Uhr. Wir haben dort auch nicht so viele Häuser. Und weniger Kinder! Das machte keinen Spass! Wenn man Fussball spielen wollte, ist niemand gekommen. Hier kommen megaviele, dann kann man einen guten Match machen. Meine Traumstadt müsste geil aussehen. So alles was jemand braucht, müsste es dort haben. So Schule, Arbeit, Spital, Jugi, Strassenkiosk, alles! Für alle.»

Auf dem Hügel

Moana (8) im Maihof-Quartier

Das Spital in Luzern steht auf einem Stutz; man erreicht es, wenn man von der St.-Karli-Brücke die Spitalstrasse hochgeht.

Links vom braun-violetten Spital erhebt sich ein Hügel, der mit Wohnhäusern überbaut ist. Dort oben wohnt Moana. Bis sie zu Hause bei ihrer Mutter und der schwarzen Katze ankommt, muss sie vom Maihof-Schulhaus fünfzehn Minuten die geteerte Strasse hochlaufen. Unter ihrer dicken, lila Kapuze nuschelt sie leise, aber mit Nachdruck – eine klare Meinung zur städtischen Fauna macht sich bemerkbar.

Moana: «Nei nei, ich hab nicht so einen weiten Schulweg. Wir müssen durch den Coop hindurch. Ich laufe immer innen durch, wenn es draussen kalt ist. Dann bekommt man warm. Mein Mami hat mir aber noch nie erlaubt, dort etwas zu kaufen. Beim Beck gibt es aber manchmal Gratisbrötli!

Ich wohne in der Nähe der Stadt. Die Stadt fängt dort an, wo man so die Treppe runtergeht, dort wo die Blumen sind. Wir laufen jetzt aber nicht dort vorbei.

Mir gefällt es hier. Ich würde eigentlich gern bleiben, aber wir müssen bald zügeln, unser Haus wird abgerissen. Wenn ich mir was wünschen könnte, wünschte ich mir ein neues Büsi. Und dass ich das Zimmer wechseln könnte. Und ein kleines Häuschen für Tiere. In der Stadt hat es zu wenig Platz für Tiere!

Ich will Bäuerin sein, dann mache ich bei unserem Haus vornedran einfach einen Bauernhof. Dann müssen wir das Haus nicht abreissen. Oder nein! Wenn alle weggegangen sind und nur noch ich und Mami im ganzen Haus sind, dann sagen wir: ‹Das Haus abreissen geht nicht!›, und dann ist eine ganze Wohnung mein Zimmer. Dann habe ich viel Platz, um Tiere dort reinzutun.

Gestern habe ich im Fernsehen gesehen, wie ein Jaguar eine Antilope packt. Da musste ich weinen. Man müsste mehr Sorge tragen zu den Tieren. Tiere hat es hier auf dem Schulweg nur bei dieser Frau, die viel Geld hat. Dort gibt es eine Geiss, die heisst wie mein Mami. Und Wildschweine. Die hat die im Garten. Aber anschauen darf man sie nicht.

Sonst hat es noch viele Hunde hier. Ich glaube, denen gefällt es schon hier, die haben das gern hier. Uns haben sie eher nicht so gern. Sie bellen immer, wenn wir vorbeilaufen. Eine hat sogar mehr als zehn Hunde! Im Zoo gibt es auch Tiere. Hier hat es aber keinen Zoo, und ich finde es gar nicht schön, wenn man Tiere einsperrt. Die fangen Tiere ein und sperren sie ein, und das gefällt ihnen doch gar nicht! Ausser vielleicht auf dem Bauernhof, dort verstehe ich das, dort haben die das gern. Im Zoo aber sind ganz viele Tiere aus anderen Ländern. Vielleicht wollen die lieber dort bleiben? Dann könnte der Puma wieder in den Dschungel gehen.

In meiner Traumstadt hätte es ganz viele Tiere. Und ganz viele Gummibärchen, ohne dass wir nachher die Zähne putzen müssten und es Löcher gäbe. Und Mami müsste nicht so viel arbeiten und hätte genug Geld. Es hätte nur Tiere, die auch sonst hier leben würden. Okay, es hätte vielleicht einen kleinen Dschungel. Die Tiere könnten dann reden und mich verstehen. Auch Menschen hätte es in dieser Stadt: Nadine, Mami, Kim, Papi, Marco will ich auch dort drin, Gian-Marco, Sabrina und Lina … Nein Lina nicht, Lynn aber auch … »

Als Moana auf dem Hügel ankommt, wartet ihr Büsi bereits vor der Haustüre. Es friere wohl, meint Moana und verabschiedet sich hastig, um sich und das schwarze Fellknäuel auf ihren Armen ins Trockene zu bringen.

Am Ende der Stadt

Stefan (13) im Quartier Littauerberg

Angst vor dem Abriss seines Wohnhauses muss Stefan nicht haben. Er wohnt in einem alten Bauernhaus auf dem Littauerberg, am äussersten Stadtrand. Hier hat es viel Abstand und Grün zwischen den grossen, braunen Häusern und den Ställen mit den Tieren. Bauer möchte Stefan aber nicht werden, sondern Baumaschinenmechaniker. Der Schulbus kurvt mehrmals am Tag die engen Strassen hinauf und hinunter. Die Busfahrt dauert zehn Minuten. Der Fahrer ist ein benachbarter Bauer, dessen Vater bereits Schulbus gefahren ist. Da sass damals schon Stefans Vater drin. Bevor er in den Bus steigen kann, fährt er noch eine gute Viertelstunde mit dem Velo.

Stefan: «Seit der ersten Klasse nehme ich den Schulbus. Es ist mit der Zeit ein wenig langweilig. Ich habe einen langen Weg. Manchmal haben die anderen die Hausaufgaben schon gemacht, wenn ich endlich zu Hause ankomme.

Wir fahren immer zusammen mit dem Velo zum Schulbus oder kommen zusammen heim. Wenn ich spielen will, geh ich einfach mal raus und schaue, ob jemand anders draussen ist. Wenn nicht, schaue ich, ob ich irgendwo helfen kann. Hier sind Nachbarn, und im Haus dort drüben sind auch Nachbarn, manchmal kann ich dort was machen. Hauptsächlich mach ich aber Hausaufgaben. Oder ich game. Es wäre noch gut, wenn es mehr Gleichaltrige hätte.

Als die Stadt mit Littau fusioniert hat, haben wir auch die Vergünstigungen bekommen für das Eisfeld oder so. Man konnte dann mehr Sachen gratis machen. Zum Beispiel Schwimmen im Hallenbad.

In der Stadt zu wohnen, kann ich mir nicht vorstellen, es ist zu laut. Mitten in der Stadt hat es einfach zu viel Verkehr. Aber hier geht es. Mir gefällt es auch nicht, wenn alles nur Hochhäuser und Strassen sind. Unten in Littau ist es eher etwas zwischen Stadt und Dorf, mehr Dorf. Unten hat es viele, die vom Ausland kommen, ganz verschiedene Leute. Das gehört zu Littau. Es ist gut, aber auch schwierig.

Auf dem Littauerberg oben hat man nicht viele andere Kinder – auch nicht zum Gamen. Aber dafür kann man draussen machen, was man will. Unten in der Stadt oder im Dorf kann man das nicht. Meine Kollegen im Dorf sind hauptsächlich mit Computerspielen beschäftigt. Sonst nichts. Die sind mehr drinnen, sie wohnen meistens in einem Block oder in einem Mehrfamilienhaus. Sonst gehen sie noch Fussball spielen. Das können wir auf dem Littauerberg aber auch. Es hat einfach weniger Kinder, und alle sind unterschiedlich alt.

Meine Traumstadt muss ein wenig alles haben. Es muss etwas für Touristen geben und Orte, wo Leute wohnen können. Sie wäre etwa gleich gross wie Luzern. Oder ein wenig grösser. Also, wenn ich jetzt für die Schweiz denke! Das kann ja dann kein Paris sein.»

Spielplätze und ihre Bedeutung: «Ein Ort, der den Kindern gehört»

Die Geschichte der Spielplätze ist fast so alt wie die Geschichte der Industrialisierung. In New York gründete Charles B. Stover 1890 die Outdoor Recreation League, die mit privaten Geldern die ersten Spielplätze realisierte. 1903 eröffnete die Stadt New York den ersten städtisch finanzierten Spielplatz: Der Seward Park wurde zu einem wichtigen Ort nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsenene, insbesondere ImmigrantInnen. Zugleich hatte er eine disziplinarische Funktion: Die Kinder sollten von der Strasse weg.

Die Bedeutung des Spielplatzes als Treffpunkt werde heute unterschätzt, sagt die Stadtplanerin Gabriela Burkhalter: «Dabei wissen die Kinder, dass die Chance, jemanden zu treffen, dort am grössten ist.» Umso erfreulicher sei es, dass dem Thema in den letzten Jahren wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt werde. Nachdem Spielplätze ab den achtziger Jahren eher «stiefmütterlich» behandelt worden seien, seien sie heute vor allem für städtische Gemeinden eine Möglichkeit, sich zu profilieren und ein familienfreundliches Image zu pflegen. In Zeiten, in denen sich ältere Kinder mehr im Internet treffen, müsse neu über Spielplätze nachgedacht werden.

Die Schweiz nahm beim Bauen von Spielplätzen eine Vorbildfunktion ein. Im Zürcher Quartier Wipkingen entstand 1953 der erste Robinson-Spielplatz – ein Ort zum Hüttenbauen, Feuermachen, Theaterspielen und Tierepflegen. Eine führende Rolle übernahm hierbei die Jugendorganisation Pro Juventute, die jedem Zürcher Quartier zu einem Gemeinschaftszentrum mit Spielplatz verhalf.

«Nachdem der Verkehr in den fünfziger Jahren stark zugenommen hatte und Familien vermehrt in Siedlungen wohnten, wurden Siedlungsspielplätze zunehmend zur Norm», sagt Burkhalter. Zum Lieblingsspielplatzgerät vieler Kinder avancierte in den siebziger Jahren der «Lozziwurm» – ein Tunnel aus geraden und krummen Elementen mit Löchern, den der Maler und Plastiker Iwan Pestalozzi entworfen hatte. «Inzwischen sind die Lozziwürmer verschwunden, die meisten wurden rückgebaut, weil der Plastik spröde wurde», sagt Burkhalter. Stattdessen sind heute vor allem Nestschaukeln sowie breite, lange Rutschbahnen beliebt – und nach wie vor Sand- und Wasserplätze.

Auf heutigen Spielplätzen gelten hohe Sicherheitsstandards. «Doch gerade solche Vorlagen können zum Problem werden. Auf Geräten, die eher langweilig sind, wird sorgloser gespielt – so steigt die Verletzungsgefahr», sagt Burkhalter. Ein grosses Thema sei die Fallhöhe – noch immer lieben es viele Kinder zu klettern. «Aufgrund der Kletterhöhen sind Spielplätze vor allem für unter neunjährige Kinder geeignet. Die älteren Buben spielen eher Fussball, und die Mädchen ziehen sich ab diesem Alter oft nach Hause zurück.»

An der Planung eines Spielplatzes sind viele Parteien beteiligt. «Eltern haben oft eine gewisse Erwartungshaltung und fordern zusätzliche Geräte. Die Kinder selber haben da natürlich eher verrückte Vorstellungen und wünschen sich einen Glacéstand oder Wasserrutschbahnen.» Heute werden die meisten Spielplätze von Gartenbauämtern geplant und von spezialisierten Spielplatzfirmen gebaut. Burkhalter fände es gut, «wenn sich auch die Architekten wieder mehr Gedanken machen würden, wo und wie Kinder in einer Siedlung spielen können».

Der ideale Spielplatz fordert nicht nur zum Spielen und Verweilen auf. «Wichtig ist, dass der Platz eine Identität hat – als ein Ort, der den Kindern gehört und wo sie sich die Stadt aneignen können», meint Burkhalter: «Damit das Kind sagen kann: ‹Das ist mein Spielplatz.› Ansonsten gibt es ja fast nur Erwachsenenräume.» Spielplätze würden von Kindern schliesslich noch immer vor allem dann genutzt, wenn auch ihre FreundInnen dort seien: «Ohne die ist der beste Spielplatz langweilig.»

Nina Laky

Gabriela Burkhalter lancierte mehrere Ausstellungen zu Spielplätzen und Architektur für Kinder. Auf 2016 plant sie in der Kunsthalle Zürich eine Gesamtschau. Sie lebt in Basel und ist Mutter von zwei Kindern.