Fünf Jahre nach Fukushima: Auf der Route 6 durch die Sperrzone

Tausende von Quadratkilometern wurden durch den Nuklearunfall in Fukushima Daiichi verstrahlt. Man hat versucht, alles zu putzen. Das hat aber nur mässig geholfen. Trotzdem sollen die Evakuierten zurück.

Ohne Blindenhund ist man hier verloren. Mein Blindenhund ist ein kleines gelbes Gerät mit dem Namen «Gamma-Scout». Es misst die radioaktive Strahlung in Mikrosievert pro Stunde (μSv/h).

Im Hotel Ocean View steht in der Lobby ein Strahlenmessgerät mit einem Monitor, der 0,08 μSv/h anzeigt. Der Gamma-Scout gibt etwa denselben Wert an. Oben im Zimmer sind es 0,143 – so viel misst man auch in Luzern. Alles in Ordnung.

Draussen grollt der Ozean, hohe Wellen zerstieben an der steilen Küste. Das «Ocean View» ist ein prächtiges Onsen, ein japanisches Thermalbad. Still und gediegen. Wäre da nicht Fukushima Daiichi. Das Atomkraftwerk liegt siebzehn Kilometer nördlich des «Ocean View». Am 11. März 2011 bebte hier an der Küste die Erde, wenig später rollte ein gigantischer Tsunami übers Land und riss 18 000 Menschen in den Tod.

Das «Ocean View» überstand den Tsunami heil, weil es auf einem Hügel steht. Das AKW Fukushima Daiichi jedoch geriet ausser Kontrolle, drei Reaktoren schmolzen durch. Es entwichen mehrere radioaktive Wolken, die rundherum grosse Gebiete verseuchten.

Das Hotel befindet sich in der Gemeinde Naraha. Im März 2011 wurde die Dorfbevölkerung wegen der Strahlung evakuiert – so wie alle andern BewohnerInnen im Umkreis von zwanzig Kilometern um das AKW. Im letzten September wurde Naraha wieder freigegeben. Die Leute, die nun über vier Jahre in Containersiedlungen gelebt haben, könnten in ihre Häuser zurückkehren, sagt die Regierung.

In Naraha befindet sich auch das J-Village. Das Stadion diente einst Japans Fussballnationalmannschaft als Trainingscamp. In den ersten Tagen der Nuklearkatastrophe bezogen Daiichi-Arbeiter hier Quartier. Hier schliefen und assen sie. Hier zogen sie die Schutzkleidung über, bevor sie zum AKW fuhren, um zu retten, was zu retten war. Die Schutzkleidung half nicht wirklich gegen die Strahlung, das wussten sie.

«Shoganai», sagen die JapanerInnen dazu – «das lässt sich nicht ändern», «das muss man erdulden». Sie sagen oft «Shoganai», auch im normalen Leben. Doch seit sich der unsichtbare radioaktive Schleier über das Land gelegt hat, ist hier alles Shoganai.

Noch immer fahren jeden Tag 7000 Arbeiter von Naraha ins AKW Daiichi und versuchen, die Katastrophe in den drei Reaktorruinen einzudämmen. Einiges haben sie geschafft.

Dem Energieunternehmen Tepco gehören die drei durchgeschmolzenen Reaktoren. Wie es im Innersten der Ruinen wirklich aussieht, weiss Tepco nicht, weil die Strahlung dort tödlich hoch ist. Bei Block eins hätten sie festgestellt, dass der gesamte radioaktive Brennstoff geschmolzen und aus dem Reaktor gelaufen sei, hat der Tepco-Pressesprecher in Tokio gesagt. Über die Verhältnisse in Block zwei und drei wüssten sie nichts. In vierzig Jahren, so der Pressesprecher, hätten sie alles aufgeräumt, dann könnten sich die Menschen dort wieder normal bewegen. Das klingt vermessen, aber der Mann glaubt daran.

Berge von strahlendem Müll

Die Route 6 ist die Strasse ins Herz des Infernos – wer von Naraha ins AKW Daiichi will, fährt über die Route 6. Lange war die Strasse wegen der hohen Strahlenbelastung zwischen Naraha und Minamisoma gesperrt. Seit letztem Herbst ist sie wieder offen. Alle können durch die Sperrzone fahren, es gibt keine Checkpoints, keine Kontrollen.

Man wähnt sich auf einer normalen Strasse. Doch der Gamma-Scout vermeldet, dass die Strahlung steigt.

Auf einem grossen, leeren Parkplatz vor einem verlassenen McDonald’s und einem abgesperrten Einkaufszentrum arbeiten Männer mit Papiermasken. Mitten auf dem Platz stehen einige schwarze Säcke: die Fleconbags – das Symbol der Katastrophe von Fukushima.

Fleconbag steht für Flexible Container Bag, flexible Containersäcke. Die schwarzen, überdimensionierten Plastiktüten stehen überall in den kontaminierten Gebieten. Manchmal aufgereiht am Strassenrand, manchmal achtlos abgeladen, doch meist ordentlich aufeinandergestapelt in langen Reihen auf Feldern deponiert. Ein Sack fasst einen Kubikmeter verstrahlten Dreck.

Schon im Herbst 2011 hat man in den verseuchten Gebieten mit dem grossen Saubermachen begonnen. Damals entschied die Regierung: Jeder Fleck, der mit mehr als 0,23 μSv/h strahlt, muss dekontaminiert werden. Das ergibt hochgerechnet aufs Jahr eine zusätzliche Strahlenbelastung von zwei Millisievert. Die Bevölkerung sollte – so will es die japanische wie die schweizerische Gesetzgebung – pro Jahr nicht mehr als ein zusätzliches Millisievert Strahlung abbekommen. Die japanischen Behörden gehen davon aus, dass die Menschen mindestens die Hälfte des Tages im Haus verbringen, wo die Strahlenbelastung vernachlässigbar sein sollte. Deshalb halbieren sie den Wert, der im Freien gemessen wird. Nach dieser Berechnung kommt man dann bei 0,23 μSv/h auf ein Millisievert pro Jahr – was eben noch erlaubt ist. Dieses Berechnungsverfahren ist umstritten, weil kleine Kinder wesentlich mehr abbekommen als Erwachsene.

Doch selbst mit dieser nachsichtigen Berechnungsmethode hat es die Hälfte der Präfektur Fukushima erwischt. Demnach sind 7000 Quadratkilometer verseucht, was etwa der Fläche des Kantons Graubünden entspricht. Siebzig Prozent davon sind dünn besiedelt, hügelig und bewaldet. Dieses Gebiet kann nicht dekontaminiert werden. Dann bleiben noch 2000 Quadratkilometer bewohntes und bewirtschaftetes Land – eine Fläche grösser als der Kanton Zürich.

Dieses Gebiet hat man nun in den letzten vier Jahren tatsächlich gefegt. Tausende von Männern putzten jedes kontaminierte Haus, wuschen jedes verstrahlte Dach und trugen die Erde jedes verseuchten Gartens ab. Die Strassen wurden gewischt, die Strassengräben gereinigt und die oberste Erdschicht der Reisfelder abgebaggert. Was an Dreck zusammenkam, wurde in unzählige Fleconbags gepackt.

Überall tauchen pittoreske Fleconbag-Landschaften auf. Die Dimension ist unfassbar. Es müssen sich um die zehn Millionen der riesigen Plastiktüten angesammelt haben.

Vermutlich schafft das nur ein Land, das im Shoganai-Modus steht. Man hält aus, was nicht auszuhalten ist.

Die geprellten Aufräumarbeiter

Irgendwo auf der Route 6 blinkt am Strassenrand ein Schild mit roten und gelben Schriftzeichen. Sie besagen: «Hier beginnt die Sperrzone.» Es ist verboten, die Strasse zu verlassen. MotorradfahrerInnen dürfen die Strasse nicht befahren, weil sie riskieren, strahlende Partikel einzuatmen.

Die Fahrt geht vorbei an leeren, kaputten Häusern. Gestrüpp hat die Gärten überwuchert. Die Strassen, die früher in die Dörfer führten, sind mit Gittern abgesperrt. In den Zufahrten zu den Parkplätzen der Einkaufszentren stehen Absperrgitter.

Der Gamma-Scout meldet im Auto 0,42 μSv/h.

Wir steigen aus, der Wert geht hoch. Der Verkehr rauscht vorbei, als sei die Route 6 die gewöhnlichste Strasse der Welt. Immer wieder rollen weisse Busse mit Daiichi-Leuten vorbei, die weisse Anzüge und weisse Stoffmasken tragen. Die einen kommen von der Arbeit, die andern fahren dorthin.

Tags zuvor hatten wir im Gewerkschaftshaus in Iwaki zwei von ihnen getroffen. Sie haben zwei Jahre lang im AKW Daiichi gearbeitet. Sie mussten rund um die Anlagen Gräben ausheben und Rohre verlegen. Es sei verboten gewesen, auf der Baustelle zu rauchen. Manche taten es trotzdem. Wer erwischt wird, wird gefeuert. Auf die Toilette zu gehen, sei ein grosses Problem. Man muss zum Pinkeln zurück ins Einsatzquartier, das raubt Zeit und sei aufwendig. Manche trügen deshalb Windeln bei der Arbeit, sagen sie.

Die beiden Männer haben während ihres Einsatzes in Daiichi zwölf und vierzehn Millisievert abbekommen. Erlaubt wären für die Aufräumarbeiter zwanzig Millisievert pro Jahr. Die Strahlenbelastung würde korrekt überwacht, sagen sie. Der Gewerkschafter, der dabeisitzt, stimmt dem zu.

Die beiden Arbeiter haben aber vor einigen Monaten ihren Job in Daiichi trotzdem aufgegeben – weil es Streit um den Lohn gab. Offiziell erhält ein Daiichi-Arbeiter pro Tag umgerechnet mindestens 200 Franken, plus zusätzlich 175 Franken, wenn jemand gefährlichere Arbeiten verrichten muss. Die beiden Männer erhielten nur 150 Franken pro Tag – das macht 3000 Franken im Monat, Ferien inklusive. Bezahlt werden nur die gearbeiteten Tage, wer krank ist, bekommt nichts. Ihr Arbeitgeber war ein Subunternehmer oder korrekter ein Sub-sub-sub-sub-Unternehmer von Tepco. Ein unüberschaubares, ausbeuterisches System, das in der japanischen Baubranche üblich ist. Im Fall von Fukushima Daiichi bedeutet es aber, dass Tausende von Männern rechtlos an einen der übelsten Arbeitsplätze der Welt geschickt werden. Wenn man Tepco fragt, wie viele Leute in den vergangenen fünf Jahren in Daiichi im Einsatz waren, heisst es, sie wüssten es nicht. Sie wüssten nur, dass im letzten Jahr etwa 20 000 Personen dort gearbeitet hätten.

Unheimliche Fatalität, niemand wird kontrolliert

Zurück auf der Route 6. Im Sperrgebiet sieht es noch so aus wie kurz nach dem Erdbeben. Zerborstene Fensterscheiben, schiefe Häuser, überall verstreute Trümmer.

Vor einer Mall parkieren zwei Autos. Im einen hängt ein Stofftierchen am Rückspiegel, auf dem Beifahrersitz liegen eine Zeitung und eine leere Getränkedose. Es wirkt, als sei die Besitzerin nur kurz einkaufen gegangen. Doch alle Räder sind platt, das Auto steht seit bald fünf Jahr hier.

Neben der Mall hat es einen kleinen Tannenwald. Am Waldrand beginnt der Gamma-Scout zu piepsen – ab 5 μSv/h warnt er. Wälder strahlen immer stärker als offenes Gelände. Das war schon in Tschernobyl so, weil sich im Waldboden die strahlenden Partikel auf den obersten Zentimetern anreichern, nicht abgewaschen werden und auch nicht in die Erde sinken.

Ein Polizeiauto rast mit Blaulicht heran. Eine Schrecksekunde lang erstarren wir. Aber es fährt vorbei.

Niemand kommt und fragt, was wir da tun. Keiner kontrolliert, wenn wir hinter den Absperrungen herumstreunen. Eine unheimliche Fatalität liegt über diesem Sperrgebiet, das eigentlich keines ist. Shoganai.

Auf der anderen Strassenseite steht ein skurriles Gebäude. Das Erdbeben hat es aufgebrochen, ein Teil der vorderen Hauswand ist weg, im zweiten Stock sieht man Spielautomaten stehen. Vor fünf Jahren war das noch die Spielhalle von Futaba.

Rechts neben dem Gebäude beginnt der Gamma-Scout erneut zu piepsen. Über einer ausgetrockneten Pfütze klettert der Wert höher und höher. Der Scout piepst und piepst, bis er bei 74 μSv/h verharrt. Kein Ort zum Verweilen.

Neben der einstigen Spielhalle breitet sich ein gigantisches Feld mit aufgeschichteten Fleconbags aus. So weit das Auge reicht ein Meer von verpacktem, strahlendem Müll, abgedeckt mit grünen Planen.

Die Idee der Regierung ist es, rund um das AKW Daiichi ein Zwischenlager für die Fleconbags einzurichten, die mit mehr als 8000 Becquerel pro Kilogramm strahlen (vgl. «Grenzwerte in Japan und der Schweiz» im Anschluss an diesen Text). Das Zwischenlager in Daiichi wird dereinst riesig sein: Am Ende wird es acht Kilometer lang und drei Kilometer breit.

Um den weniger verseuchten Dekontaminierungsabfall müssen sich die Gemeinden selber kümmern. Noch wissen diese nicht genau, was sie damit tun sollen. Einen Teil der Erde werden sie vermutlich im Strassenbau einsetzen. Um die Menge zu reduzieren, wird alles verbrannt, was sich verbrennen lässt. In jeder betroffenen Gemeinde wird eine separate Verbrennungslage gebaut. Das sind am Ende über zwei Dutzend Anlagen, die nur wenige Jahre in Betrieb seien und danach wieder abgerissen würden, berichtet Nakako Wada. Sie ist vor Jahren mit ihrem Mann in die Präfektur Fukushima gezogen, weil sie das ruhige Landleben suchte. Sie haben Hunde, Katzen und zwei Ziegen.

Als sie vernahm, dass man in der Nähe ihres Hauses eine Verbrennungsanlage bauen will, wurde sie stutzig. Sie trug Informationen zusammen und begann, sich in einer lokalen Bürgerorganisation gegen den Irrsinn zu wehren. Es würden so viele Anlagen gebaut, weil laut Gesetz jede Gemeinde für die Entsorgung ihres Abfalls selber verantwortlich sei. Also müssen sie den strahlenden Müll auf ihrem eigenen Boden verbrennen. Die zurückbleibende Asche, die nicht zu stark belastet ist, geht in eine Deponie. Hoch verseuchte Asche wird ins Zwischenlager bei Daiichi gebracht. Der Bau der Anlagen kostet laut Wada umgerechnet 3,5 Milliarden Franken. Dieselben Firmen, die dick im AKW-Geschäft seien – wie Mitsubishi oder Hitachi –, würden die Öfen bauen und am Unfall tüchtig verdienen, sagt sie lakonisch.

Das erzwungene Ende

Die Regierung hat festgelegt, dass Gebiete, die mit mehr als 4,6 μSv/h strahlen, nicht besiedelt werden dürfen, weil man dort eine Jahresdosis von zwanzig Millisievert abbekommt – eben die Dosis, die auch für die Daiichi-Arbeiter gilt.

Die Zeit arbeitet für die Regierung. Denn beim Unfall sind Cäsium-134 und Cäsium-137 freigesetzt worden. Das eine zerfällt relativ schnell, das andere hat hingegen eine Halbwertszeit von dreissig Jahren. Deshalb ist die Strahlung in den ersten Jahren nach dem Unfall merklich zurückgegangen.

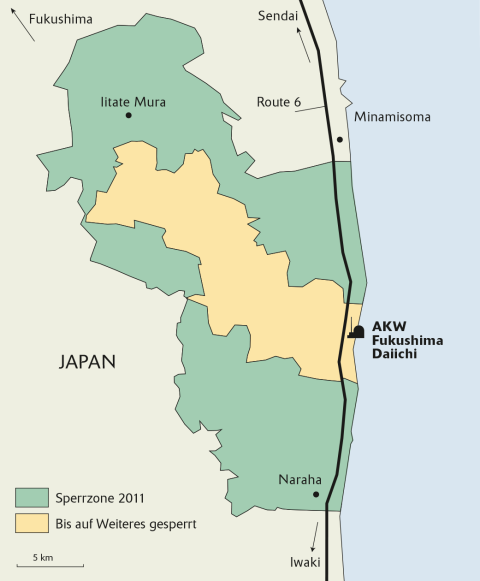

Die Regierung hat das ursprüngliche Sperrgebiet inzwischen stark reduziert, heute ist es noch etwa einen Drittel so gross wie 2011 (vgl. Karte «Sperrzone 2011 und heute»).

Im März 2017 sollen die Dekontaminierungsarbeiten abgeschlossen sein, sagt Syunji Miura, der dafür zuständige Beamte in der Verwaltung der Präfektur Fukushima. Dann könnten alle Evakuierten – ausser die aus der Restsperrzone – in ihre Häuser zurückkehren.

Aber was hat die Dekontaminierung gebracht?

Miura zögert. «Klar», sagt er, «in stark belasteten Gebieten ist die Dekontaminierung effektiver. Bei einer Belastung von 2 μSv/h hat man den Wert auf 0,6 runtergebracht – bei 0,5 μSv/h aber nur auf 0,35. An manchen Orten ist die Strahlenbelastung nach der Dekontaminierung wieder gestiegen, weil die umliegenden Wälder nicht gereinigt wurden.»

Und dann? – «Dann lässt man es halt so, da kann man nichts machen.»

Und die Leute sollen trotzdem zurück? – «Ja», sagt er und schaut betreten.

Das Zurückkehrenkönnen wird immer mehr zum Müssen. Die Notsiedlungen werden geschlossen, die Kompensationszahlungen beendet. Wer nicht zurückgeht, muss selber schauen, wie er künftig über die Runden kommt.

Kenichi Hasegawa, ein Bauer, findet das nicht fair. Hasegawa musste 2011 seinen Hof verlassen und seine fünfzig Kühe weggeben. Schon vor drei Jahren, als die Kontaminierungspläne präsentiert wurden, sagte er uns, dass es eine unsinnige Idee sei. Er fand, Dekontaminieren bringe nur etwas, wenn man vorher definiere, welchen Grenzwert man noch für akzeptabel halte. Blind draufloszuputzen, war seiner Meinung nach Geldverschwendung.

Hasegawa, inzwischen 62 Jahre alt, empfängt uns in seinem Haus in Iitate Mura, in dem seit vier Jahren keiner mehr richtig wohnt. Hasegawa besucht es regelmässig und schaut, dass es nicht verlottert. Draussen auf den Feldern stehen die Fleconbags wie schwarze Mauern im Schnee. Eigentlich sollte der Sohn den Hof übernehmen. Er hat aber zusammen mit andern Bauern, die ebenfalls ihre Höfe verloren haben, in der Nähe der Stadt Fukushima einen neuen Betrieb mit 580 Kühen aufgebaut. Das sei mehr eine Fabrik als ein landwirtschaftlicher Betrieb, sagt Hasegawa. Trotzdem findet er es richtig, dass sein Sohn mit seiner Frau und den Kindern in Fukushima bleibt.

Sie haben in der Gemeinde Iitate Mura unter den Eltern mit schulpflichtigen Kindern eine Umfrage gemacht: Nur dreizehn Prozent sind gewillt zurückzukehren. Seiner Meinung nach müsste der Staat allen helfen, die irgendwo ein neues Leben beginnen wollen.

Hasegawa hingegen wird in sein altes zurückkehren – und hofft, dass seine Frau mitmacht. Auf den Wiesen, auf denen einst die Kühe grasten, plant er, Buchweizen anzubauen. Und er wird viel Land zu bewirtschaften haben, da kaum mehr Bauern da sein werden. Wenn er die Ernte nicht verkaufen kann, weil sie zu stark mit Cäsium belastet ist, wird ihm der Staat künftig eine Kompensation zahlen. Wenn er nichts anbaut, erhält er keine Kompensation. «Ein absurdes System», sagt er und lacht. Aber er muss das Land pflegen, sonst verwildert es. Das sei er den Ahnen schuldig.

Seine Eltern möchte er auch wieder hierher bringen, dann könnten mindestens zwei Generationen zusammenleben. Aber in zwanzig Jahren, wenn er und seine Frau hochbetagt sein würden, werde keiner da sein, der sich um sie kümmere, sagt er besorgt.

Inszenierter Neuanfang in Naraha

Der Himmel über Naraha strahlt blau an diesem Morgen, ein kalter Wind bläst vom Meer. Auf einem Feld nicht weit von der Route 6 ist ein Podium errichtet. Männer in schwarzen Anzügen schauen vom Podium aus zu, wie zwei Laster und eine Laderaupe eine kleine Choreografie aufführen – zu Ehren des ersten Spatenstichs für eine Siedlung, die hier entstehen wird: hübsche Häuschen, ein künstlicher See, eine neue Mall. Der Kindergarten ist schon gebaut. Auf dem Spielplatz steht auf einem Betonsockel ein Messgerät, das 0,06 μSv/h anzeigt. Der Gamma-Scout vermeldet 0,24. Beim Bach schnellt der Scout auf 0,6 μSv/h hoch. Hier sollten Kinder besser nicht spielen.

Seit September sind weniger als zwanzig Prozent der Evakuierten in ihre Häuser nach Naraha zurückgekehrt. Es gibt zurzeit kaum Läden, keine Infrastruktur. Naraha wird so schnell nicht auferstehen.

WOZ-Redaktionsleiterin Susan Boos recherchierte 2011 längere Zeit in Japan über die Auswirkungen der Kernschmelzen im AKW Fukushima Daiichi. Anfang 2012 erschien dann ihr Buch «Fukushima lässt grüssen. Die Folgen eines Super-GAUs» (Rotpunktverlag). Auch danach hat Boos mehrmals die kontaminierten Gebiete besucht.

Grenzwerte in Japan und der Schweiz: Verbrennen und Lagern

In Japan gibt es für den radioaktiven Dekontaminierungsmüll einen wichtigen Grenzwert: 8000 Becquerel pro Kilogramm (Bq/kg). Ist etwas stärker belastet, gilt das Material als radioaktiver Abfall, um den sich die nationalen Behörden kümmern. Der übrige Dekontaminierungsabfall bleibt in den Gemeinden. Was sie damit tun, ist ihnen überlassen.

Ein Becquerel steht für einen radioaktiven Zerfall pro Sekunde, gibt also die Aktivität einer spezifischen Menge eines Radionuklids an. Im konkreten Fall geht es um Cäsium.

In der Schweiz existiert für Cäsium ein sogenannter Freigrenzwert von 800 Bq/kg – alles, was weniger belastet ist, darf man wie gewöhnlichen Abfall wegwerfen. Was stärker strahlt, muss speziell entsorgt und ins Zwischenlager für nuklearen Abfall nach Würenlingen gebracht werden.

Zurzeit wird die Schweizer Strahlenschutzgesetzgebung überarbeitet. Der Freigrenzwert für Cäsium soll auf 100 Bq/kg gesenkt werden. Mit Zustimmung des Bundesamts für Gesundheit darf ausnahmsweise Material, das den Freigrenzwert um bis das Hundertfache übersteigt (konkret 80 000 respektive 10 000 Bq/kg), in einer herkömmlichen Deponie entsorgt werden; das können zum Beispiel Altlasten aus der Uhrenindustrie sein wie mit Radium verseuchte Erde.

In der Region von Fukushima wird der brennbare Dekontaminierungsabfall in Verbrennungsanlagen entsorgt, um das immense Volumen zu reduzieren. Die radioaktive Asche kommt in eine Deponie, in der auch chemische Abfälle gelagert werden. Asche, die allerdings mit mehr als 100 000 Bq/kg strahlt, soll im Zwischenlager – das rund um das Unglücks-AKW Daiichi geplant ist – eingelagert werden. Nicht brennbares Material, wie die Unmengen an kontaminierter Erde, soll ebenfalls in diesem Zwischenlager deponiert werden, wenn es mit mehr als 8000 Bq/kg strahlt.

Susan Boos