Kinofilm «Aloys»: In den Wurmlöchern der Fantasie

Wenn die Grenzen durchlässig werden: Im Erstling von Tobias Nölle («Heimatland») wird ein Beschatter zum Beschatteten.

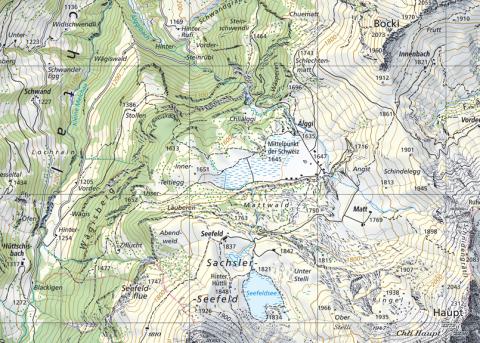

Das Geheimnis? Gefilterte Frequenzen durchs Telefon, so funktioniert das angeblich mit dem «Telefonwandern». Du hältst den Hörer an dein Ohr, legst die Stirn gegen die Wand, und plötzlich stehen deine Füsse im Laub, irgendwo mitten im Wald.

So passiert das, wenn Tobias Nölle zaubert, in seinem Film «Aloys». Es gibt ja nicht viele seiner Art hier, die Geschichte des Schweizer Films ist bekanntlich eine prosaische, das Fantastische findet bei uns kaum Nistplätze. Da sind wir es auch nicht gewohnt, dass einer im Kino die Nahtstellen zwischen Fantasie und Wirklichkeit zum Verschwinden bringt. Wie das geht, hat Nölle schon in seinem Beitrag zu «Heimatland» gezeigt; jetzt, in seinem ersten langen Spielfilm, verliert sich ein lebendes Fossil zwischen den Zonen.

Alles passiert im Kopf

Das Fossil heisst Aloys, wie der Film. Ein Privatermittler wie aus der Zeit gefallen. Wer heute an Überwachung denkt, sieht Datenströme und Serverfarmen vor sich: Big Data! Aloys dagegen, gespielt vom Österreicher Georg Friedrich, ist ein Detektiv aus der Ära von Small Data. Er pflegt ein inniges Verhältnis zu veralteter Technik, nutzt Kabeltelefon, Tonbänder, Telefonkabinen. Sein Handy kann SMS, aber smart ist es nicht. Doch darin, wie er die Welt nur durch die Filter seiner Beschattungstechnik wahrnimmt, ist Aloys wiederum ganz eine Figur unserer hypermedialen Gegenwart. Sogar beim aufgebahrten Leichnam seines Vaters hält er mit seiner Videokamera drauf.

Nach dem Tod des Vaters ist Aloys im gemeinsamen Ermittlerbüro plötzlich auf sich allein gestellt, doch der Sohn redet stur weiter in der ersten Person Plural: «Wir interagieren nicht mit Zielpersonen.» So lebt er fort in seiner existenziellen Einzelkabine, abgedichtet in berufsmässig antrainierter Unsichtbarkeit – bis er selber zur Zielperson wird. Seine Überwachungsvideos werden geklaut, per Telefon droht eine mysteriöse Unbekannte damit, die Bänder an die Betroffenen auszuliefern. Der Beschatter wird zum Beschatteten.

Also wieder so ein Schweizer Film, der von einer Abschottung handelt, aber ganz anders als «Home» von Ursula Meier: nicht als politische Allegorie, sondern als Verflüssigung im Privaten. Die Erpresserin zwingt Aloys zur Fantasie: Sie verführt ihn zum Telefonwandern und perforiert so die Festung der Routine, in der er sich eingebunkert hat.

Und so kommt es eben, dass in diesem Film die Grenzen des Realen durchlässig werden. Einmal zündet der Detektiv Feuerwerk in der Badewanne, Schnitt, schon sind wir im Wald, wo wie aus dem Nichts die dazugehörige Rauchwolke aufsteigt.

So wechselt der Zauberer Nölle oft im Handstreich die Ebenen, aber immer sind wir unmittelbar drin, also im Kopf von Aloys. «Alles, was uns bewegt, ist in unserem Kopf», sagt einmal die unbekannte Erpresserin (Tilde von Overbeck), die so unbekannt natürlich gar nicht ist. Nur der Ermittler hat diesbezüglich eine etwas lange Leitung.

Ein Hörfilm

Aber «Aloys» ist sowieso kein Film, der mit seinem Plot hausieren geht. Nölle und sein Kameramann Simon Guy Fässler haben schon mit ihrem vielfach preisgekrönten Kurzfilm «René» (2008) gezeigt, dass sie Geschichten lieber aus Atmosphäre erschaffen statt mit Plotpoints aus dem Dramaturgiebausatz. Und das erschöpft sich nicht in bezaubernd komponierten Bildern: «Aloys» ist auch ein Hörfilm, der vom Knistern in der Verbindung lebt, von rätselhaften Frequenzen und Soundschlieren. Die Tonspur hat in diesem Film ihre eigene Wirklichkeit.

Aloys Adorn, so heisst der Titelheld übrigens mit vollem Namen. Adorn? Fehlt da denn nicht ein Buchstabe? Doch Nölle ist einer, der lyrisch denkt, nicht philosophisch. Sein Aloys ist nicht etwa ein kastrierter Adorno, sondern ein Seelenbruder von Gene Hackman aus «The Conversation». Hackman spielt dort einen Beschatter namens Harry Caul, der sich seinerseits im Knistern seiner Abhörtechnik verliert. «Caul» ist im Englischen die Glückshaube, wenn also Babys mit der Fruchtblase über dem Kopf zur Welt kommen. Und weil auch Aloys, dieser Harry Caul im Kleinformat, in seiner Blase lebt, wollte Nölle ihm einen Namen schenken, mit dem er diese durchstossen könnte. Ein nackter «Dorn» war ihm zu unästhetisch, so wurde «Adorn» daraus.

Am Ende finden sich zwei vereinsamte Seelen, oder sie verpassen sich gerade in den Wurmlöchern ihrer Projektionen. So genau kann man das nicht sagen, sicher ist nur: Die traurigste Figur in «Aloys» ist nicht der Titelheld in seinem Kokon, sondern ein vergesslicher Seehund hinter Glas, eines von vielen Tieren, die wie wortlose Orakel durch diesen Film geistern. Denn der Seehund hat nicht mal einen Namen, mit dem man das Glas schneiden könnte, das ihn von der Welt trennt. Und telefonieren kann er auch nicht.

Ab 31. März 2016 im Kino.

Aloys. Regie und Drehbuch: Tobias Nölle. Schweiz 2016