Literatur und Geschichte: In die Toga gehüllt

Demokratie in Gefahr: Anhand der Römischen Republik stellen neuere literarische und geschichtswissenschaftliche Bücher die Frage nach aktuellen Lehren aus der Geschichte. Eine Falluntersuchung.

Er stand kurz vor seinem 64. Geburtstag, war ein erfolgreicher Rechtsanwalt und der berühmteste Redner seiner Zeit gewesen, ja in einer Krise zum «Retter des Vaterlands» geworden. Später wurde er verbannt, stieg erneut in höchste Ämter auf, und jetzt lag er in einer Sänfte, ein Soldat stand mit gezücktem Schwert über ihm. «Die Klinge fuhr nach unten, und im gleichen Augenblick war für Cicero das Rätsel, das ihn sein ganzes Leben lang gequält hatte, gelöst. Die Freiheit war aus der Welt verschwunden.»

Zumindest war sie das laut dem jüngsten Roman von Robert Harris. Der englische Autor hat seit 2006 das Leben des römischen Politikers Marcus Tullius Cicero (106–43 v. u. Z.) in einer Trilogie aufbereitet; im abschliessenden Band «Dictator» will er am historischen Beispiel zeigen, wie Freiheit und Demokratie untergehen können.

Harris ist seit über zwanzig Jahren ein verlässlicher Bestsellerautor, an der Schnittstelle von Geschichte und Politik. Nach frühen Sachbüchern publizierte er 1992 mit «Vaterland» einen ersten Erfolgsroman, in dem er sich kontrafaktisch imaginierte, wie England aussehen würde, wenn Nazideutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte. «Enigma» (1995) spielte im realen Zweiten Weltkrieg und schilderte die Entzifferung des deutschen Wehrmachtcodes durch eine kosmopolitische Spezialeinheit der britischen Gegenspionage. Manchmal ist Harris auch näher an der Gegenwart: Als einstiger Vertrauter des britischen Premierministers Tony Blair rechnete er 2007 in «Der Ghostwriter» kaum verhüllt mit diesem ab.

Krieg, Blut, Sex, Debatten

Harris’ historische Thriller pflegen die Dokufiktion, die gerade einen ihrer periodischen Aufschwünge erlebt (siehe WOZ Nr. 44/2015 ). Dokufiktion verspricht das Beste beider Welten: von der Geschichte den ehrfürchtigen Hauch des Authentischen und von der Fiktion die Vergegenwärtigung fremder Gefühls- und Denkwelten.

Der Einsatz in der Cicero-Trilogie ist hoch: Ciceros Leben im ersten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung umfasst für Harris «die wohl dramatischste Periode der Menschheitsgeschichte», zumindest bis zum Faschismus. Und zwar, weil damals eine halbwegs funktionierende «Demokratie» durch Julius Cäsar zerstört und unter Augustus durch ein autokratisches Kaisertum ersetzt wurde. Was eine aktuelle Aussage für unsere Zeit der «Postdemokratie» sein soll.

Tatsächlich hat Rom einiges zu bieten, nicht nur heroische Figuren, Machtstreben, Krieg, Blut, Wahnsinn, Verbrechen und Sex. Sondern auch interessante demokratische und machtpolitische Debatten. In der Römischen Republik entstanden innenpolitisch Institutionen, durch die Gewaltenteilung und ein Gleichgewicht verschiedener Kräfte garantiert werden sollten. Aussenpolitisch entwickelte man sich zum mächtigen Imperium, das spezifische Formen zur Sicherung der Macht einsetzte.

So ist Rom immer wieder ein politphilosophischer Bezugspunkt für die Nachgeborenen geworden. Charles de Montesquieu begann seine Laufbahn als politischer Vordenker der Französischen Revolution mit «Betrachtungen über die Ursachen der Grösse der Römer und ihres Niedergangs» (1734), die eine kaum verklausulierte Kritik des französischen Absolutismus enthielten. Die Revolution bezog entsprechend Antriebe, Symbole und Rhetorik vom römischen Idealbild. In «Dantons Tod» (1835) von Georg Büchner berichtet der spöttische Lacroix, die revolutionären Lyoner hätten gedroht, sich in die Toga zu hüllen, und die jakobinischen Schneider in Paris würden die ganze römische Geschichte in ihren Nadeln fühlen.

Nach dem Ende der europäischen Kolonialreiche wurden die USA regelmässig mit Rom verglichen, weil sie ihre Herrschaft neben den herkömmlich blutigen kolonialistischen Mitteln vornehmlich mittels informeller Durchdringung stabilisierten. Der Politologe Marco Walter hat letztes Jahr in einer Studie zeitgenössische römische Diskussionsstrategien in Bezug auf das Ende der Römischen Republik systematisiert und sie auf die USA umzulegen versucht: So wurde in einem «Dekadenzdiskurs» gegen den Sittenzerfall der Rückgriff auf klassische Werte und edle Tugenden beschworen; und gegen Diktatur und Kaisertum sollte in einer «Mischverfassung» die Gewaltentrennung gerettet werden.

Edle Werte und schmutziger Alltag

Mit ständigen Wahlkämpfen um zahlreiche Staatsämter und verschlungenen Intrigen lässt sich die römische Politik trefflich personalisieren. All diese mal mit Rhetorik, mal mit Waffen geschlagenen Schlachten schildert Harris faktenreich und faktengetreu. Aber er blickt nicht sehr weit dahinter. Vom Sekretär Ciceros, dem Sklaven Tiro, erzählt, ist das Handlungsgeschehen immer nahe bei der Hauptperson. An Cicero wird erläutert, was sich da so tut an Taktieren, Verhandeln, Bestechen und an zunehmender Gewalt – Tiro hingegen wird weder zur eigenständigen Figur, noch wird dadurch Ciceros Perspektive von oben wesentlich infrage gestellt. Zentrale gesellschaftliche Umbrüche bleiben unterbelichtet.

SPQR: «Senatus Populusque Romanus» (Senat und Volk von Rom) – das römische Staatsmotto weist auf eine Spannung hin. «SPQR» hat die englische Althistorikerin Mary Beard ihr zeitgleich mit dem Roman von Harris erschienenes Sachbuch über die Geschichte des antiken Rom genannt. Beard ist ein Medienstar, schreibt in führenden Kulturzeitschriften, betreibt einen Blog, macht Fernsehsendungen, tritt in Talkshows auf. Und sie ist eine anerkannte Altertumswissenschaftlerin.

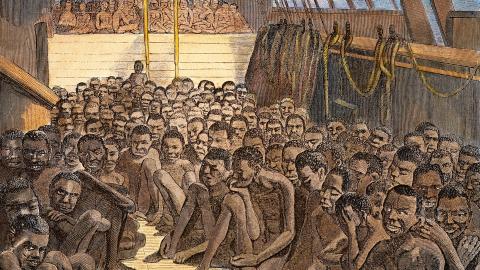

Ihr Buch wird strukturiert durch das Paradox, dass Rom gewalttätige Unterwerfung mit rechtlicher Ermächtigung der Unterworfenen verband. Zweifellos: Rom war ein Gewaltstaat, vom Gründungsmythos bis zur Errichtung eines Weltreichs. Über politische Rechte verfügen nur die Männer und die Stadtbürger. Von denen zählt demokratisch jede einzelne Stimme, freilich eingebunden in ein Klientelwesen. Die Abstimmungskohorten können gekauft und verkauft werden. Geld macht Wahlkämpfe – das beschreibt auch Robert Harris plastisch, da sich dabei Parallelen zu heute aufdrängen.

Doch es gibt ein Leben jenseits der Politik. Gesellschaftliche und soziale Rechte sind breiter gefasst. Frauen sind wenn nicht politisch, so doch öffentlich präsent. Sie sind rechtsfähig, können Rechtsbrüche wegen Gewalt oder Erbdelikten einklagen. Selbst für Sklaven ist es einfacher, frei zu werden, als einst in der rigide abgeschotteten Athener Bürgerdemokratie.

Das gilt ebenso nach aussen. Die Befriedung unterworfener Staaten und Völker wird nicht nur durch römische Truppen, sondern auch indirekt gesichert. Einmalig unter allen antiken Weltreichen bot Rom vielen Unterworfenen und «Fremden» das römische Bürgerrecht an. Man konnte in doppelter Bürgerschaft sowohl Athener wie römischer Bürger sein; man konnte Gallier und römischer Bürger sein. Das war ein Herrschaftsinstrument, aber auch eine legalistische und kulturelle Errungenschaft. Peripherie und Zentrum mischten sich hybrid, zu gegenseitigem Nutzen.

Davon findet sich bei Robert Harris nur die harmlose Exotik gelegentlicher fremder Schauplätze. Harris ist ein literarisch konservativer Autor. Sein raunender Imperfekt des Erzählers wird durch ein paar verfilmungsfreundliche Dialoge angereichert. Ansonsten schreitet die Geschichte schön chronologisch voran. Cicero bekommt ein wenig Psychologie verpasst, ein bisschen Eitelkeit, ein bisschen moralisch fragwürdiges Taktieren, aber letztlich verkörpert er die wahren republikanischen Werte und das Konzept des grossen Mannes. Die Demokratie verfällt, weil keine Männer mehr wie Cicero vorhanden sind. Das ist der Dekadenzdiskurs, wie er die ganze Republik begleitet hat. Kaum wird dagegen sichtbar, wie die Machtausdehnung des Reichs die politischen Strukturen notwendig sprengt. Mit hehren Idealen allein waren das politische Imperium und der soziale Schmelztiegel nicht mehr zu regieren.

Der Schriftsteller Harris bleibt an die eindimensionale Personenanlage gebunden. Die Wissenschaftlerin Beard kann die Argumente gegeneinander abwägen und kommentieren. Sie warnt vor vorschnellen Aktualisierungen. Das ist das Problem jeder Geschichtsschreibung. Wie man es aus rechter Warte lösen will, hat Anfang des Jahres der deutsche Althistoriker Alexander Demandt in einem Artikel in der «NZZ am Sonntag» unter dem Titel «Zuwanderer brachten den Untergang» vorgeführt. Schamlos anachronistisch erzählt er mit Worten von heute, wie fremde Horden und eine «multikulturelle Gesellschaft» das römische Kaiserreich zum Einsturz brachten. Und in einer skurrilen Volte hat «Weltwoche»-Chefredaktor Roger Köppel den Roman von Harris kürzlich Ende März für eine Osterbotschaft benutzt. Der von Harris so eloquent beschriebene Niedergang der Römischen Republik sei ja parallel zum Aufstieg des Christentums erfolgt. Harris zeige den innigen Zusammenhang von römischem und christlichem Erbe – was dieser nun wirklich nicht macht und wogegen er sich verwahren würde. Aber Köppel ist ja ein Meister darin, Geschichte politisch zu instrumentalisieren.

Interessen statt Werte

Wie man es anders machen könnte, hat ein als Klassiker entsorgter Autor vor achtzig Jahren gezeigt. 1937/38 begann Bertolt Brecht mit einem historischen Roman: «Die Geschäfte des Herrn Julius Caesar». Er spielt im gleichen Zeitraum wie der von Harris. Verglichen mit diesem wirkt Brechts Text scharfzüngig und modern. Statt um politische Intrigen geht es um den Zusammenhang von Politik und Geschäften, im Kampf der aufgekommenen Financier- und Handelskaste gegen die Aristokratie des Senats. Es geht um Interessen statt Werte, ohne den Einsatz Letzterer im ideologischen Kampf zu ignorieren. Wenn Brecht Cicero «die grosse Trompete der City» nennt, so stellt er diesen in den Kontext der damaligen wirtschaftlichen Fraktionskämpfe, in einen Rahmen, den Harris auf seinen 1500 Seiten kaum betritt.

Ursprünglich war Brechts Roman aktuell gedacht: Durch Cäsars Aufstieg hindurch sollte derjenige Hitlers sichtbar werden. Nach ausführlichen Recherchen entschied sich Brecht gegen ein «Anspielungsstück» und wehrte vorschnelle Parallelisierungen ab: «Die Verhältnisse liegen so sehr anders in der Antike.» Das weit gediehene Manuskript zu seiner Dokufiktion gab er schliesslich zugunsten einer parabelhaften Darstellung der Hitler-Herrschaft etwa im Stück «Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui» (1941) auf.

Doch bleibt eine fruchtbare Reibung zwischen Geschichte und Gegenwart möglich, ja wünschbar. Mary Beards präzise wissenschaftliche Analyse der römischen Inklusionsmechanismen ist kein plattes Plädoyer für ein Multikulti. Aber sie öffnet ein faszinierendes Feld, gerade für die Literatur mit ihren Konkretisierungen und Vergegenständlichungen. Ein solcher Roman würde ein sozial breiter zusammengesetztes Figurenensemble verlangen. Er würde die vorwärtstreibenden Momente im Rückschritt aufspüren. Und er würde das Überleben im schmutzigen, glorreichen Alltag schildern, statt sich kulturpessimistisch auf die Dekadenzkritik am Demokratiezerfall zurückzuziehen.

«Imperium» (2006) und «Titan» (2009) liegen im Taschenbuch bei Heyne vor.

Robert Harris: Dictator. Aus dem Englischen von Wolfgang Müller. Heyne Verlag. München 2015. 524 Seiten. 30 Franken

Mary Beard: SPQR. A History of Ancient Rome. Profile Books. New York 2015. 606 Seiten. 35 Franken

Marco Walter: Nützliche Feindschaft? Existenzbedingungen demokratischer Imperien – Rom und USA. Ferdinand Schöningh. Paderborn 2015. 210 Seiten. 48 Franken