Museumsfilme: Kunst ist das, was man für sich entdeckt

Für den diesjährigen Fokus spannen die Solothurner Filmtage mit dem Aargauer Kunsthaus zusammen. Höchste Zeit für uns, die reiche und sonderbare Gattung des Museumsfilms zu würdigen.

Wer als Kind das Privileg hatte, in ein Museum mit Dinosaurierskeletten oder Mumien geführt zu werden, dem wird der Gedanke vertraut sein, und zwar mehr als schaurig-schöne Fantasie denn als ernsthafte Frage: Was macht wohl die Mumie, das Dinoskelett, der nachgebildete Neandertaler bei Nacht?

Eine Antwort gibt die Ben-Stiller-Komödie «Night at the Museum» (2006), die in ihren Einzelteilen besser ist als im Ganzen – und darin einem Museumsbesuch nicht unähnlich. Denn wo der Plot denkbar einfach ist, sind es die bildungssatirischen Miniaturen in diesem Film, die nachhaltige Freude bereiten: die treuherzig-hirnlosen Aktionen des Neandertalers, der überbordende, zwischen praktischer Vernunft und Wahnsinn schwankende Optimismus von Teddy Roosevelt, das herrlich kleinliche Hickhack zwischen einem Cowboy und einem römischen Legionär, deren Macho-Bravado von ihrer Reduktion auf Spielfigurengrösse konterkariert wird. Und so wenig «Night at the Museum» Anspruch auf Musealisierung im Pantheon der Kinogeschichte erhebt, so viel hat der Film doch für die Museumskultur getan: Die Eintritte im American Museum of Natural History in New York, dem Hauptort der Handlung, sollen nach dem Start des Films um zwanzig Prozent zugenommen haben.

Themenparks der Kulturen

Von solch einer Wirkung können Dokumentarfilme wie «Das grosse Museum» (2014) von Johannes Holzhausen oder Frederic Wisemans «National Gallery» (2014) nur träumen. Dennoch handeln auch diese gewissermassen betont ehrbaren Porträts vom gleichen schwer zu fassenden Zauber, der von der Kulturinstitution Museum ausgeht. In Wisemans «National Gallery» etwa erklärt eine Kunstführerin ihrer Gruppe zu einem Bild aus dem Mittelalter: Im Kerzenlicht habe es so ausgesehen, als bewegten sich die gemalten Figuren. Aber nein, sagt sie, die Menschen hätten deswegen nicht geglaubt, dass die Abgebildeten wirklich lebendig seien – schliesslich habe ein Dartplayer heute auch Hemmungen, als Zielscheibe das Bild eines Kätzchens zu benutzen. Unser Verhältnis zu einem Bild ist voller Ambivalenzen. Und es ist diese Spannung zwischen den Objekten, zwischen Subjekten und ihrer Repräsentation, die das Museumserlebnis so fesselnd macht.

Klassischerweise denkt man sich Museen als Orte des Bewahrens, aber sie sind eben vor allem auch Orte des Bannens. Über den Bildern und Artefakten liegt ein Zauber, der entfesselt werden kann. Von dieser Möglichkeit der Entfesselung leitet sich ein eigenes Filmgenre ab, das den «Fluch des Pharaos» zu einem Topos des Horrorkinos ausbaut – nicht erst seit «The Mummy» (1959), der demnächst bereits seine zweite Neuauflage erlebt, nun mit Tom Cruise in der Rolle des Entdeckers. Raffinierter verhandelt das Thema der Entfesselung von durch Sammlung und Rekonstruktion gebannt geglaubten «Artefakten» der US-Schriftsteller Michael Crichton in seinen Vorlagen zu «Westworld» (1973) und «Jurassic Park» (1993). In beiden Filmen geht es um eine Ausstellung, die in Form eines Themenparks eine vergangene Kultur, sei es der Wilde Westen oder die Dinosaurier, per neuster Technik auferstehen lässt, was zum Aufstand der Schöpfung gegen den Menschen führt (vgl. «In der Hölle der untoten Erinnerungen» ).

Von einer derlei übersteigerten Montage der Attraktionen scheint das von Frederick Wiseman beobachtete Personal der National Gallery zunächst weit entfernt. Aber auch hier legt man es gerne auf Momente des Schocks und der Überraschung an: «Ihr werdet einen Mann entdecken, der von einem Raben gefüttert wird!», verspricht ein Guide einer Schulklasse, um deren Enthusiasmus herauszukitzeln. Das Publikum der Leonardo-da-Vinci-Fans wird gelockt mit Aussagen zu da Vincis Talent, das Unsichtbare zu malen, und ein Restaurator zeigt seinen Gästen das abgelehnte, übermalte Bild in Rembrandts Meisterwerk. «National Gallery» porträtiert die Kunst des Bewahrens als eine der beständigen Interpretation, die sich an immer neuen Zielgruppen ausrichtet, von Jung bis Alt und von bildungsfern bis akademisch. Selbst vor Sehbehinderten wird nicht haltgemacht: Schon eine der ersten Sequenzen von Wisemans Film führt in einen Kurs, wo eine Bilderklärerin ihre Runde per Reliefausdruck die Lichtführung eines impressionistischen Gemäldes ertasten lässt.

Das Museum kennt keine Spoiler

Ergänzt um die bei Wiseman üblichen Gremiensitzungen auf den verschiedenen Hierarchiestufen, bilden die Aussagen der DeuterInnen das Herzstück des Films: Die National Gallery ist bei Wiseman eine Institution in Interaktion, die ihre Bilder als Kunst betrachtet, die man, im Unterschied zum Kino etwa, nicht spoilern kann. Im Gegenteil, jede Erklärung wird im festen Glauben an den Mehrwert gegeben, den sie erzeugt, bis hin zur Selbstanzeige: Man dürfe auch nie vergessen, so trägt eine Kunstvermittlerin einer Touristengruppe vor, dass ein Grossteil der Schätze mit genau dem Geld angeschafft wurde, das Grossbritannien durch seine Verstrickung in den Sklavenhandel verdiente.

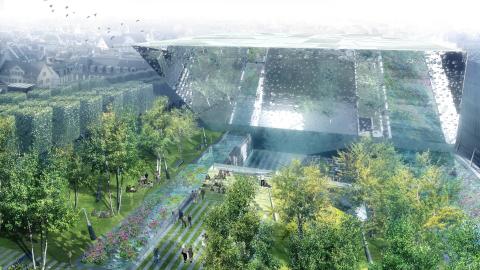

Wo Frederick Wiseman die Bilder und die vielen Aktionen um sie herum zentral setzt, lenkt Johannes Holzhausen in «Das grosse Museum» die Aufmerksamkeit auch auf das Gebäude. Wie Wiseman führt auch er die Tradition des «direct cinema» fort, das «das wirkliche Leben ohne Einmischung» zeigen will, wo die Kamera also beobachtet, ohne Kommentare und Interviews. Einer der ersten Blicke des Films gilt den Fluren des Kunsthistorischen Museums in Wien, den «Fluchten». «Flucht – was für ein tolles deutsches Wort!», hört man Neil MacGregor dazu sagen, der bei den Filmaufnahmen noch Leiter des British Museum in London war und mittlerweile zum Direktor des noch nicht eröffneten Humboldt-Forums in Berlin berufen wurde. MacGregor ist es auch, der bewundert, dass das Kunsthistorische Museum in Wien vor anderen seiner Art den Vorteil einer einmalig innigen Verbindung von Gebäude und Sammlung habe.

Die Institution des Kunsthistorischen Museums (KHM), wie sie Holzhausen vorstellt, ist vor allem eine Schnittstelle von Vergangenheit und Zukunft. Und an beiden Enden muss permanent gearbeitet werden: einerseits ein erfolgloses Bieten um ein paar schöne, alte Stücke, die gut in die Sammlung gepasst hätten, andererseits die Beratungen über ein neues Image, über Werbeslogans und Schriftbild. Manchmal kommen sie zusammen, etwa wenn der Gemäldegalerie nach der Neueröffnung wieder ein «kaiserlich» davorgesetzt wird.

Wo bei Wiseman der Direktor noch skeptisch den Kopf wiegt, wenn es um die Beteiligung der National Gallery bei einem Event wie dem London Marathon geht, sieht man in Holzhausens Film, dass das KHM die Ausrichtung an Logos und Events als selbstverständlich betrachtet. Schliesslich steht man dank des Billigflugtourismus nun in unmittelbarer Konkurrenz zu den übrigen Weltmuseen in Florenz, Madrid und Paris. «Der Besucher kann vergleichen, und er soll es auch!», heisst es explizit an einer Stelle. Mit diskreten Bildern vom Besuch des damaligen Bundespräsidenten Österreichs findet Holzhausen auch Gelegenheit, mit einfliessen zu lassen, dass Repräsentation immer auch mit Politik zu tun hat.

Wer zählt die Eier im Saal?

Vom US-Regisseur Jem Cohen gibt es einen wunderbaren kleinen Film, der Holzhausens «Das grosse Museum» perfekt ergänzt. Der Experimentalfilmer taucht in «Museum Hours» (2012) auf ganz andere Weise ins KHM ein: Mit wenigen Mitteln und nur zwei Schauspielern gedreht, erzählt der Film in halbdokumentarischen Bildern von der Begegnung zwischen Johann, einem Museumswärter, und Anne, einer Kanadierin, die es wegen der Krankheit einer Cousine nach Wien verschlagen hat. Was die beiden verbindet, ist keine Romanze, sondern nur die Möglichkeit, sich ein wenig auszutauschen.

Das meiste erzählt Johann aus dem Off, und in seinen Reflexionen bringt er viel von dem zur Sprache, was weder bei Wiseman noch bei Holzhausen vorkommt: So bekennt er, dass seine Tätigkeit oft langweilig, aber dennoch keine schlechte Arbeit sei, er berichtet von nervigen Besucherinnen, von abgestumpften Kollegen und von Bildern und Skulpturen, die ihm schmierig vorkommen. Trotzdem ist Johann keiner, der sich beklagt. Er will die Dinge so sehen, wie sie sind, und dieser offene, neugierige Blick relativiert den Erhabenheitszirkus der Museumsinszenierung. Johann macht Alltag daraus und findet im Gewöhnlichen dann doch wieder das Existenzielle – etwa wenn er die Eier zählt, die er in den Bildern eines Saals findet. Kunst ist das, was man für sich entdeckt.

Die Tür zum Fitnessraum

Seit wann gibt es überhaupt Museen? Johann erzählt, dass ihm diese Frage einmal als Museumswärter gestellt wurde. Er beantwortet sie mit der Eröffnung des Louvre im Anschluss an die Französische Revolution, im Jahr 1793. Aber das British Museum etwa wurde bereits 1759 eröffnet. Tatsächlich sind die Museen, wie wir sie heute kennen, als Stätten der Bildung fürs Volk ein Projekt der Aufklärung und des beginnenden Nationalstaatenbewusstseins – weshalb dem Louvre gewissermassen eine Vorbildfunktion zukommt, was die Funktion eines Museums in einer demokratischen, säkularisierten Gesellschaft ausmacht. Der französische Dokumentarfilmer Nicolas Philibert hat ihn 1990 unmittelbar vor der Eröffnung des neuen Pyramideneingangs in seinem Film «La ville Louvre» porträtiert. Die berühmten Exponate behandelt er darin als blosse Staffage, zeigt sie als sperrige und verschiebbare Masse im Reich der Putzfrauen, Monteure, Restaurateure und Kuratorinnen. Abseits der berühmten Museumsgänge tut sich eine endlose Welt voll dunkler Korridore und Türen auf, von denen die überraschendste in einen Fitnessraum fürs Louvre-Personal führt. Bekannt wurde Philibert später mit «Être et avoir» (2002), dem Porträt eines Gesamtschullehrers, aber schon in «La ville Louvre» begegnet man in vielen Szenen seiner Faszination fürs Lernen: Ein Erste-Hilfe-Kurs sowie Unterweisungen in Staubwischen und im Gebrauch des Feuerlöschers gehören für ihn fest zum Museumsbetrieb.

Als eine Art Museum der Museen, als Wiege der europäischen Identität betrachtet den Louvre auch der russische Regisseur Alexander Sokurov in «Francofonia» (2015), einem wunderbar doppelköpfigen Monster der Gattung des Museumsfilms. Sokurov schlägt darin zwei Betrachtungsrichtungen auf einmal ein: Einerseits imaginiert er die schwierige Begegnung zwischen Jacques Jaujard, dem Louvre-Beauftragten der Vichy-Regierung, und dem Leiter des deutschen Kunstschutzes, Franz Graf Wolff-Metternich, die über die Erhaltung der Kunstschätze nach dem Einmarsch der Deutschen im Juni 1940 verhandeln. Sokurov lässt seine ProtagonistInnen wie aus verblichenen Fotografien und beschädigtem Archivmaterial heraus agieren. Das Surrealistische der Inszenierung wird noch betont, wenn man zwischendurch einen Napoleon-Darsteller durch die Museumsgänge laufen sieht, der mit den Worten «Das habe ich hierher gebracht» auf alles Mögliche zeigt, während eine Marianne dazu «Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit» flüstert.

An Bord der Arche

Auf der anderen Seite steht in einer Art Rahmenhandlung ein «Autor» im Funkkontakt mit dem Kapitän eines Containerschiffs in höchster Seenot: eine Arche der Zukunft, die die Kunst der Menschheit bewahren soll. Dieses Stück Science-Fiction in «Francofonia» verführt zur Frage, weshalb Museen eigentlich so selten in Science-Fiction-Filmen vorkommen. In Alfonso Cuaróns «Children of Men» (2006) immerhin gibt es die Tate Modern noch, und ein Blick auf Michelangelos «David» mit abgebrochenem Bein gibt einen Hinweis darauf, dass die Kunstwerke zwar in Gefahr sind, aber auch verteidigt und geschützt werden.

«Francofonia» ist bereits der zweite Museumsfilm von Sokurov. Sein erster, «Russian Ark» (2002), wurde vor allem wegen seiner technischen Leistung bekannt: Er besteht aus einer einzigen, 96-minütigen Plansequenz, wobei die Kamera sich durch die Eremitage in Sankt Petersburg bewegt und ungefähr 2000 Statisten und Schauspielerinnen ihre wechselnden Positionen einnehmen. 300 Jahre russische Geschichte passieren so Revue. Unmöglich, alle historischen Personen, die hier in Originalkostümen (!) ins Bild treten, richtig zuzuordnen: Peter der Grosse mit der Peitsche, Zar Nikolaus beim Abendessen im Familienkreis, Katharina auf der Suche nach einer Toilette. Der französische Adlige, dem die Kamera durch die Eremitage folgt, spricht dazu eigenartig wirr vor sich hin, er ist ein bizarrer Stellvertreter für uns MuseumsbesucherInnen, aber er spricht aus, was eigentlich überall gilt, sei es in Paris oder Sankt Petersburg: «Wo bin ich hier? … Wird das alles für mich inszeniert, oder soll ich selbst eine Rolle spielen? Und was ist das für ein Stück? Hoffentlich keine Tragödie …» So ist Sokurovs «Russische Arche» gewissermassen die «reife», tragische Version der «Night at the Museum»-Komödien mit Ben Stiller.

Ein Schlachtschiff namens Bond

Aber nicht immer muss man so völlig in der Institution Museum eintauchen und die Begegnung mit ihren Geistern suchen. Man kann auch einzelne Bilder betrachten und sich mit den darin enthaltenen Metaphern auseinandersetzen. So hängen in der National Gallery auch die Bilder von J. M. W. Turner, darunter das berühmte der «Fighting Temeraire». In Wisemans Film erklärt ein Guide die wichtige Rolle der dunklen Boje darauf, die das warme Abendlicht erst zur Geltung bringe. Solche ausführlichen Hinweise benötigt Daniel Craigs James Bond nicht, wenn er sich in «Skyfall» (2012) vor ebendiesem Gemälde mit Q trifft. Der Vergleich zwischen dem Schlachtschiff, das zur Verschrottung geführt wird, und Bonds Position als Relikt des Kalten Kriegs liegt auch ohne kunsthistorische Erklärung auf der Hand.

Kunst im Film in Solothurn

«Das grosse Museum» (So, 22. Januar 2017, 11.15 Uhr, Canva Blue) ist einer von elf Filmen, mit denen sich die Solothurner Filmtage in ihrem diesjährigen Fokus «Art mon amour» der Kunst im Kino widmen. Darunter sind auch einige Filmporträts über KünstlerInnen wie Eva Hesse, Hans Josephsohn oder Maria Lassnig.

Gespiegelt wird das Programm ab 22. Januar 2017 im Kunsthaus Aargau, das in seiner Ausstellung «Cinéma mon amour» Werke internationaler KünstlerInnen von John Baldessari bis Candice Breitz versammelt.