Richmond, Kalifornien: Das Labor der US-Linken

Korruption, Umweltbelastung, Armut und Kriminalität: Das kalifornische Richmond war lange Zeit die Schmuddelecke im Grossraum San Francisco und wurde vom Ölgiganten Chevron beherrscht. Doch seit vor ein paar Jahren ein links-grünes Bündnis die Macht im Stadtrat übernommen hat, ist es die aufmüpfigste Stadt der USA.

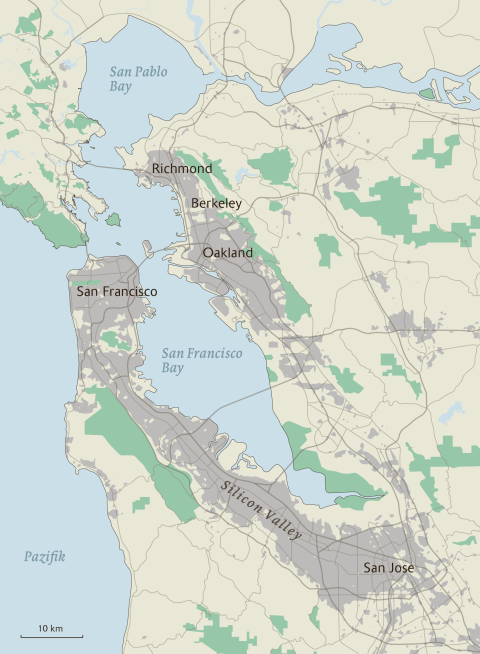

Von San Francisco aus ist es mit der S-Bahn eine gute halbe Stunde nach Richmond. Die Stadt mit ihren rund 100 000 EinwohnerInnen liegt direkt an der San Francisco Bay. Von den Anhöhen am Hafen kann man bei klarer Sicht die Wolkenkratzer von San Francisco und die Golden Gate Bridge erkennen.

Doch sonst verbindet Richmond wenig mit San Francisco. Hier lebt fast jedeR fünfte BewohnerIn unter der Armutsgrenze. Es gibt keine schicken Einkaufsstrassen, Hochhäuser und alten Strassenbahnen, stattdessen dominiert die 1200 Hektaren grosse Raffinerie des Ölkonzerns Chevron das Stadtbild. Dutzende Öltanks überziehen einen Hügel. Im Hafen werden im grossen Stil asiatische Autos angeliefert; sie warten auf den Weitertransport. Zwei Autobahnen durchschneiden die Stadtquartiere. Doppelt so viele Kinder wie im Landesdurchschnitt leiden hier unter Asthma. Ein Kind, das in Richmond geboren wird, hat eine um fünf Jahre tiefere Lebenserwartung als eines, das in San Francisco auf die Welt kommt.

Von der durch hohe Gitter abgesperrten Raffinerie sind es nur wenige Kilometer ins Zentrum der Stadt, vorbei an zumeist ärmlichen kleinen Häusern, auf löchrigen Strassen. Die MacDonnald Avenue war einst die Hauptgeschäftsstrasse von Richmond. Heute sind viele Läden geschlossen, die Schaufenster sind mit Holzplatten abgedeckt. Eine Tafel der Stadt macht auf die historische Bedeutung der Strasse aufmerksam: «Vor Jahrzehnten war diese Strasse das pulsierende Herz der Stadt», ist zu lesen.

Nur wenige Schritte sind es von der MacDonnald Avenue zum Bobby-Bowens-Zentrum, benannt nach einem verstorbenen Aktivisten der Black Panther Party. Hier befindet sich das Hauptquartier der Richmond Progressive Alliance (RPA), eines Bündnisses von Grünen und Linken, das die Politik der Stadt zunehmend bestimmt und als Modell für die US-Linke gilt, wie die Macht in einer Stadt von der Basis her erobert werden kann.

Nachbarschaftsagenten gegen Gewalt

Im grossen Saal des Zentrums wartet Gayle McLaughlin. Die heute 65-Jährige vertrat die RPA dreizehn Jahre im City Council, dem Stadtrat. Davon amtete sie acht Jahre als Bürgermeisterin. Seit diesem Sommer konzentriert sie sich jetzt aber ganz auf die kalifornischen Wahlen: Sie will 2018 Vizegouverneurin werden – und dann das Modell Richmond auf den ganzen Staat ausweiten.

Im Rückblick ist McLaughlin besonders stolz, dass es dem City Council 2010 gelang, Chevron zu bedeutend höheren Steuerabgaben zu zwingen. «Die Mehreinnahmen von vierzehn Millionen Dollar pro Jahr sind für die Stadt sehr wichtig, aber eigentlich sollte Chevron noch viel mehr zahlen», sagt sie dazu. Dann kommt sie auf die dramatisch gesunkene Mordrate während ihrer Amtszeit zu sprechen. Tatsächlich fiel die Zahl der Tötungsdelikte in ihrer Zeit als Bürgermeisterin um 75 Prozent. Allerdings steigt die Rate seit 2015 wieder an, was viele ratlos macht. «Gewaltprävention und Gewaltreduktion ist in dieser Stadt immer eine Priorität», sagt McLaughlin. Richmond stellte unter ihrer Führung einen neuen Polizeichef ein, den bekennenden Homosexuellen Chris Magnus, der die Polizei bürgernäher machte. Magnus marschierte bei Black-Lives-Matter-Demonstrationen mit.

Zudem richtete die Stadt ein Präventionsprogramm ein, das landesweit Schlagzeilen machte. Ein neu geschaffenes Büro für Nachbarschaftssicherheit schickt einerseits sogenannte Neighborhood Change Agents los – Leute, die im Quartier respektiert werden –, um bei Gewaltfällen zu schlichten. Zudem werden unter straffällig gewordenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen jene ermittelt, die besonders gefährdet sind, künftig schwere Gewalttaten zu begehen. Diesen wird im Rahmen einer «Peacemaker Fellowship» Unterstützung und ein Job angeboten. Im Gegenzug müssen sie täglich Kontakt zu den Change Agents halten und Scherereien aus dem Weg gehen. Halten sie durch, werden ihnen während neun Monaten bis zu tausend US-Dollar an Unterstützung ausbezahlt.

Seit die RPA im City Council über eine Mehrheit verfügt, entwickelt sie nicht nur Lösungsansätze für konkrete Probleme, sondern hat Richmond auch zur wohl aufmüpfigsten Stadt des Landes gemacht: So forderte der City Council nur einen Monat nach der Inauguration Donald Trumps vom Repräsentantenhaus in Washington, dass es ein Absetzungsverfahren gegen den neuen US-Präsidenten einleite. Trump habe sich nicht genügend von seinen Geschäften getrennt. Einen Monat später verklagte die Stadt Trump, weil dieser den Sanctuary Cities – also Städten wie Richmond, die den Papierlosen auf ihrem Gebiet ein Aufenthaltsrecht geben – Gelder kürzen will. Richmond kämpft für seine Sans-Papiers. Der City Council hinderte die Immigrationsbehörden erfolgreich daran, in der Stadt nach Papierlosen zu fahnden. 2014 führte die Stadt zudem eine Identitätskarte für alle BewohnerInnen (inklusive der zuvor Papierlosen) ein, mit der diese die Dienste der Stadt in Anspruch nehmen können.

Auch in der Sozialpolitik geht Richmond neue Wege: Als während der Finanzkrise viele HausbesitzerInnen ihre Hypotheken nicht mehr abzahlen konnten und ihr Eigenheim an die Bank verloren, schritt die Stadt energisch ein. Sie kreierte einen Fonds, der Hunderte Häuser zu einem «fairen Preis» von den Banken zurückkaufte, damit die verschuldeten BewohnerInnen nicht ausziehen mussten. Banken, die nicht verkaufen wollten, wurde die Enteignung der betreffenden Häuser angedroht. Der City Council gab auch nicht nach, als die Finanzindustrie vor Gericht zog und behauptete, die Stadt wolle sich auf ihre Kosten bereichern.

Weil Richmond als Wohnort inzwischen attraktiver geworden ist, steigen nun wie in den Nachbargemeinden (vgl. «Verdrängung von Stadt zu Stadt» im Anschluss an diesen Text) die Mieten in der Stadt. Der City Council hat darauf reagiert, indem er 2016 die Rent Control – also eine Art Mietpreisbindung – einführte. Ein Referendum der Vermieterlobby dagegen scheiterte bei der Volksabstimmung Ende desselben Jahres klar. Und auch eine Klage der Vermietervereinigung Anfang 2017 blieb vor Gericht erfolglos.

Mit Chevron auf Konfrontation

Gayle McLaughlin sagt, als Bürgermeisterin und Stadträtin sei es ihr darum gegangen, «den Ton zu setzen», klarzumachen, dass diese Stadt eine «fortschrittliche Gemeinde» sei. Sie habe aber immer auch ihre Position genutzt, um die Progressive Alliance zu stärken und mehr Leuten zugänglich zu machen – «organizing» nennt sie das. Mit Chevron, dem grössten Unternehmen der Stadt, ging die RPA auf Konfrontationskurs. Chevron hatte die Stadtpolitik jahrzehntelang bestimmt und lokale Politiker gekauft. «Wir bekämpften diese Politiker über Jahre, bis sie schliesslich alle weg waren», sagt sie.

Chevron verarbeitet in Richmond nach eigenen Angaben 250 000 Fass Rohöl pro Tag und beschäftigt 3800 Personen. Viele davon sind jedoch nicht direkt angestellt, sondern arbeiten über Subunternehmen im Betrieb, weiss Steve Early. Der Journalist und Gewerkschaftsaktivist hat diesen Frühling ein Buch über Richmond und Chevron veröffentlicht. Chevron «hat nur eine relativ kleine Kernbelegschaft», sagt er, die meisten Beschäftigten würden nicht in der Stadt leben. Early ist 2012 nach Richmond gezogen und wohnt in einem Haus an einem Hügel in unmittelbarer Nähe zur Raffinerie. «Es ist die Riviera von Richmond», sagt er lachend. Tatsächlich hat er von seiner Stube aus einen atemberaubenden Blick auf die San Francisco Bay. Doch er ist an seinem Wohnort auch mit der anderen Seite der Stadt konfrontiert: Im August 2012 brach in der Chevron-Raffinerie ein Feuer aus. Es war der Tag, vor dem Leute wie McLaughlin schon lange gewarnt hatten. «Meine Nachbarin kam und sagte, wir müssten alle unverzüglich ins Haus und Türen und Fenster schliessen», erzählt er. Giftige Dämpfe begannen, die Stadt zu überziehen. Es war ein Level-drei-Vorfall, die höchste Gefahrenstufe. Nur mit viel Glück verlor an diesem Tag niemand der Chevron-Beschäftigten das Leben. Rund 15 000 BewohnerInnen Richmonds mussten sich wegen Atembeschwerden ärztlich behandeln lassen.

Es war bei weitem nicht der erste Vorfall in der Raffinerie. Doch erstmals verklagte der City Council den Konzern auf hohe Entschädigungszahlungen wegen «jahrelanger, fortgesetzter Vernachlässigung, laxer Aufsicht und Gleichgültigkeit des Unternehmens hinsichtlich Sicherheitsinspektionen und Unterhalt». Umweltorganisationen, GewerkschafterInnen, aber auch die RPA und McLaughlin demonstrierten am Jahrestag des Feuers vor den Toren der Raffinerie gegen den Konzern.

Kaum eine Stadt wagt es, sich einem Unternehmen entgegenzustellen, das hohe Steuerbeträge abliefert und viele BürgerInnen beschäftigt. Konzerne, die sich neu in einer Stadt ansiedeln wollen, werden meist umgarnt und mit Steuervorteilen angelockt. Richmond hat auch da neue Standards gesetzt: Als 2010 der Geschäftsmann James Levine mit einem Milliardenprojekt einen Casino- und Hotelkomplex an der Meeresbucht bauen wollte, sagte der City Council Nein, trotz der versprochenen 17 000 Arbeitsplätze. Es sei hinlänglich bewiesen, dass Casinos nur zu mehr Kriminalität führten, sagte McLaughlin der «New York Times». McLaughlin wurde in dieser Haltung von der Bevölkerung unterstützt, die das Projekt in einer Volksabstimmung klar ablehnte.

Richmond fördert dagegen grüne Industrien. Das von der Stadt mitgegründete Unternehmen Solar Richmond installiert Solaranlagen auf Hausdächern und bietet entsprechende Ausbildungsplätze an. Auf dem Gelände einer ehemaligen Autofabrik werden heute Solarpanels produziert. Doch der Stadtrat von Richmond weiss, dass auch solche Ansiedlungen negative Auswirkungen haben können, weil sie zur Gentrifizierung beitragen. Als die Universität Berkeley in Richmond einen Neubau für ihr Lawrence Berkeley National Laboratory plante, verlangte der City Council, dass lokale BewohnerInnen für einen Teil der entstehenden Jobs ausgebildet und angestellt würden, dass für die Beschäftigten ein Gesamtarbeitsvertrag ausgearbeitet werde und Geschäfte aus Richmond beim Einkauf berücksichtigt würden. Zudem müsse ein Fonds eingerichtet werden, mit dessen Mitteln die Verdrängung der lokalen Bevölkerung verhindert werde. Die Universität war bereit, einen entsprechenden Vertrag zu unterschreiben, musste ihr Bauvorhaben aber inzwischen wegen fehlender Finanzmittel auf Eis legen.

Aufstand der Latinos

Die Richmond Progressive Alliance formierte sich 2003 – in einem Jahr, in dem die Stadt wieder einmal an einem Tiefpunkt angelangt war. Wegen Überschuldung wurden 200 städtische Angestellte entlassen, Bibliotheken und Parks geschlossen. Die Stadt war in der Hand der DemokratInnen, doch deren Politik war geprägt von Korruption und Misswirtschaft. Gayle McLaughlin war erst zwei Jahre zuvor zugezogen und der Grünen Partei beigetreten. Die Partei wusste: Wollte sie etwas verändern, brauchte sie Verbündete.

Der heute 62-jährige Andrés Soto war so ein Verbündeter. Soto sagt, für ihn habe alles am 5. Mai 2002 begonnen. Wie jedes Jahr hätte an diesem Tag das Fest der US-MexikanerInnen stattfinden sollen. Der 5. Mai wird gefeiert, weil an diesem Tag 1862 die mexikanische Armee ein französisches Expeditionskorps bei Puebla geschlagen hatte. Soto organisierte in Richmond jeweils ein Konzertprogramm. «Das Fest wurde jedes Jahr grösser», sagt er. Doch der Stadt war der Anlass ein Dorn im Auge, sie strich in diesem Jahr die Unterstützung und verbot das Fest.

Viele missachteten das Verbot: Sie zogen mit mexikanischen Fahnen durch die Stadt und feierten spontan. Die Polizei sperrte daraufhin ganze Strassenzüge ab und vertrieb die Festenden. Auch Soto wurde an diesem Tag von Beamten aufgefordert, nach Hause zu gehen. Als er kritische Fragen stellte und sich nicht einfach vertreiben liess, sei er mit Pfefferspray eingedeckt, zusammengeschlagen und wie viele andere auch verhaftet worden. «Ich habe noch im Knast damit begonnen, die Leute zu organisieren und Gerichtsklagen zu planen», erzählt er. Doch Soto begriff auch, dass es eine politische Bewegung brauchte, um die Verhältnisse in der Stadt grundlegend zu ändern. So kam er mit den Grünen zusammen.

Laut Soto war die Politik der Stadt über Jahrzehnte auch von Machtstrukturen geprägt gewesen, bei denen die Hautfarbe eine Rolle gespielt hatte. Nachdem in den sechziger Jahren viele Weisse aus der Stadt weggezogen waren, übernahm die afroamerikanische Mittelschicht in den siebziger Jahren einen Teil der politischen Macht. Das neue Establishment aus der Demokratischen Partei wurde von den Unternehmen der Stadt finanziell unterstützt. Doch im Zuge der zunehmenden Gewalt und der Drogenepidemie, die sich in den US-Städten in den siebziger und achtziger Jahren ausbreitete, zog nun auch ein Teil der schwarzen Mittelschicht fort. In den neunziger Jahren rückten dafür immer mehr Latinas und Latinos nach, die wegen der hohen Immobilienpreise etwa aus San Francisco verdrängt wurden. Das Gesicht der Stadt änderte sich zwar, doch das verbliebene Establishment hielt an seinen Machtpositionen fest und verteidigte die Jobs ihrer Klientel in der Stadtverwaltung.

Der Aufstieg der RPA war laut Soto somit auch ein Aufbegehren der Latinobevölkerung gegen die bestehende Machtstruktur in der Stadt, die die ZuzügerInnen ausschloss. «Wir haben hier das Establishment der Demokratischen Partei angegriffen, das sich mit dem konservativen Teil der Gewerkschaftsbewegung zusammengetan hatte, um das Geld von Chevron und deren Söldnern zu kassieren», sagt Soto. «Wir haben das System der Korruption offengelegt.» Dabei sei es gelungen, die Frage der Hautfarbe zu überwinden. Tatsächlich engagieren sich inzwischen auch viele AfroamerikanerInnen in der RPA.

Soto hatte 2004 zusammen mit McLaughlin für den City Council kandidiert, scheiterte aber. Man hatte ihm im Wahlkampf vorgeworfen, dass er gegen die örtliche Polizei prozessiere. «Ich war derjenige, den sie attackierten, während Gayle gewählt wurde», sagt Soto. «Es ist wie im Militär, je mehr Soldaten du hast, umso besser. Alle können sie nicht umlegen.»

Spätestens seit 2006 Gayle McLaughlin zur Bürgermeisterin gewählt wurde, begriff das Establishment der Stadt, dass es hier mit einer ernst zu nehmenden Gefahr konfrontiert war. Chevron pumpt seither Millionen in die Wahlkämpfe. Trotzdem baute die RPA ihre Sitzzahl im Stadtrat Schritt für Schritt aus und errang 2010 die Mehrheit. Allerdings kam es 2012 zu einem Rückschlag, als zwei von vier Sitzen verloren gingen: Die RPA wollte eine Steuer auf Süssgetränke einführen. Damit sollte die Fettleibigkeit vieler Kinder bekämpft werden. Die Getränkeindustrie ergriff das Referendum, das gleichzeitig mit der City-Council-Wahl zur Abstimmung kam. Die Gegenkandidaten der RPA verunglimpften die Steuer als rassistisch und elitär: «Wir sind es leid, uns als Schwarze sagen zu lassen, was wir zu tun und zu lassen haben», meinte der Stadtrat Nat Bates. Coca-Cola und Co. pumpten eine halbe Million US-Dollar in den Abstimmungskampf, Chevron drei Millionen in die Wahlen.

Schon 2014 eroberte die RPA die Mehrheit zurück, obwohl Chevron erneut mit über drei Millionen Dollar eingriff. Mit der Wahl im Jahr 2016, bei der die RPA ihre Sitzzahl sogar auf fünf ausbaute, ist Richmond nun endgültig zu einem Modell für die Linke in den USA geworden. McLaughlin und andere AktivistInnen der RPA reisen durchs ganze Land und erzählen von ihren Erfahrungen; in vielen Städten Kaliforniens gibt es nun auch Progressive Alliances. Richmond zeigt, wie Stadtbehörden ihren Spielraum bis an die Grenzen ausnutzen können.

Bernie Sanders, der ehemalige links-demokratische Präsidentschaftskandidat, schreibt denn auch in Steve Earlys Buch über Richmond: «Unser Land braucht einen fundamentalen Wandel auf Staats- und Bundesebene. Aber dazu muss zuerst eine solide lokale Grundlage geschaffen werden, wie es die Aktivisten in Richmond vorgemacht haben. Es ist ein wichtiger erster Schritt, um die Entfremdung der Arbeiterklasse von der Politik zu überwinden.»

Steve Early: «Refinery Town. Big Oil, Big Money, and the Remaking of an American City». Beacon Press. Boston 2017. 220 Seiten.

Gentrifizierung in San Francisco: Verdrängung von Stadt zu Stadt

«Ich hasse die Beschäftigten der Hightechindustrie nicht, aber viele von ihnen wollen einfach nicht verstehen, was sie anrichten.» Tommi Avicolli Mecca leitet die Beratungsstelle der MieterInnenvereinigung Housing Rights Committee of San Francisco (HRCSF). Täglich hat er mit MieterInnen zu tun, die aus ihren Wohnungen verdrängt werden sollen.

Die Stadt mit den durchschnittlich höchsten Mieten der USA steht seit Jahren im Bann der Gentrifizierung. Viele, die im Silicon Valley südlich der Stadt arbeiten – bei Unternehmen wie Apple, Google und Facebook –, suchen sich im hippen San Francisco eine Wohnung. Sie verfügen über das nötige Einkommen, und ihre Unternehmen bringen sie von hier mit eigens eingerichteten Buslinien pünktlich zur Arbeit. Das treibt die Mietpreise ins Exorbitante.

San Francisco kennt zwar eine gesetzliche Mietpreisbindung, die Rent Control. Dadurch dürfen die Mieten nur moderat steigen. Doch viele Immobilienverwaltungen würden die MieterInnen unter Vorwänden zum Auszug drängen, damit sie die Wohnung überteuert weitervermieten können, sagt Avicolli Mecca. Das HRCSF versucht in solchen Fällen, die MieterInnen zu organisieren, damit sie sich gemeinsam wehren. «Oft hilft es schon, wenn wir den Hausbesitzern drohen, an die Öffentlichkeit zu gelangen», sagt er. Mit ihrer Arbeit sei es ihnen immerhin gelungen, den Diskurs in der Stadt zu verändern: «Inzwischen werden Gentrifizierung und Mietpreisspekulation als etwas Negatives in der Öffentlichkeit empfunden. Denn auch die Zeitungsreporter wissen, dass sie ihre Wohnung verlieren können.»

Doch die Gentrifizierung beschränkt sich längst nicht mehr nur auf San Francisco. Es ist ein Dominoeffekt zu beobachten, der inzwischen alle Gemeinden rund um die San Francisco Bay erfasst hat. So hat sich auch das Gesicht des einst ärmlichen Oakland, das an der Ostseite der Bucht liegt, in den letzten Jahren dramatisch verändert. Viele der früheren afroamerikanischen BewohnerInnen sind aus der Stadt gedrängt worden. Die Mietpreise von Oakland liegen im US-Vergleich inzwischen auf Platz sieben – höher als in Chicago und Miami.

«Die Vertriebenen müssen oft weit weg ziehen, weil sie im ganzen Grossraum nichts Passendes mehr finden», sagt Miriam Zuk. Sie forscht an der Universität von Berkeley über die Gentrifizierung der Gegend. Wer nicht wegziehen könne, werde gezwungen, die Wohnung mit anderen zu teilen. Zuk ist pessimistisch, dass sich das in naher Zukunft zum Besseren ändern wird: «Der Staat müsste massiv eingreifen, doch das wird unter der jetzigen Regierung Kaliforniens nicht passieren.» Dieser Meinung ist auch Avicolli Mecca: «Die Lobby der Immobilienwirtschaft ist zu mächtig.» Deshalb setzt er auf Organisieren: «Nur eine starke Mieterbewegung kann die Entwicklung stoppen.»

Daniel Stern