Tötungsdelikt von Rupperswil: Ein Dilemma, das ans Lebendige geht

Die Verteidigung von Thomas N. wurde hart kritisiert, weil sie die Opfer verhöhnt haben soll. Hat sie nicht. Doch der Fall Rupperswil zeigt eine grundsätzliche Schwierigkeit: Wie kann man in Anwesenheit von Opfern oder deren Angehörigen anständig verteidigen?

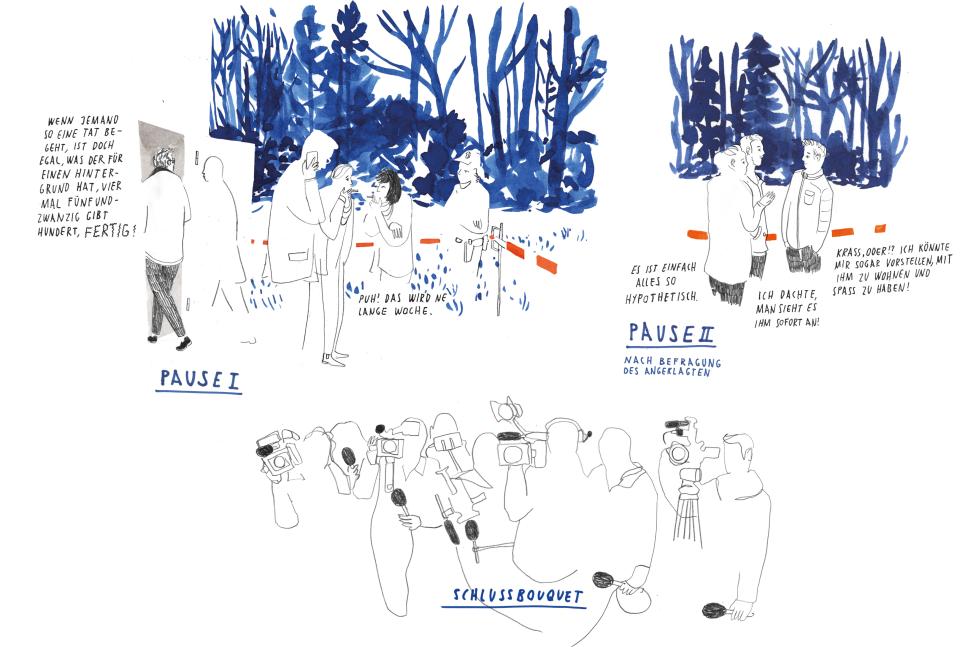

Mehrere Medien tickerten um die Wette. Für die live schreibenden JournalistInnen war es harte Fliessbandarbeit. Sie leisteten sie seriös. Trotzdem war es irritierend, wenn man selber im Gerichtssaal sass und der Verhandlung über den Vierfachmord von Rupperswil folgte. Vieles hörte sich anders an als die verdichteten Zitate im Liveticker. Da war nichts falsch, aber auch nicht alles ganz richtig.

Im Gericht wurde Thomas N. «der Beschuldigte» genannt. In der Öffentlichkeit war er «der Täter». In diesem Fall schien es spitzfindig, die Unschuldsvermutung einzufordern, weil Thomas N. von Anfang an geständig gewesen war. Nicht einmal die Staatsanwältin hatte sich nach der Verhaftung von N. an die Unschuldsvermutung gehalten. Sie sprach nur vom «Täter» und liess das «mutmasslich» weg.

Angriff auf die Verteidigung

Dem Prozess sass Gerichtspräsident Daniel Aeschbach vor. Ein SVP-Mann, der eine Verhandlung noch mit vier Hammerschlägen eröffnet. Das mag altertümlich wirken, bringt aber Würde in den Saal. Aeschbach sagte bei der Prozesseröffnung: «Der ‹court of public opinion› hat grösstenteils sein Urteil gefällt – doch es gilt die Unschuldsvermutung.» Es sei Aufgabe dieses Gerichts, diesen Prozess mit grösster Sachlichkeit und Unabhängigkeit zu führen. Eine Bemerkung, die in keinem Newsticker Platz fand.

Am Nachmittag des ersten Prozesstags wurde der Angeklagte befragt. Wenn man ihm zuhörte, konnte man seine Äusserungen auf zwei Arten wahrnehmen: als die eines Monsters, das alle manipuliert und selbst jetzt noch versucht, seine Taten schönzureden – oder als die eines jungen Mannes, der sich in unendliche Abgründe manövriert hat und selber nicht genau versteht, wie er vier Menschen so kaltblütig töten konnte. Die Grausamkeit der Tat legte nahe, gegenüber dem Täter keine Empathie aufkommen zu lassen. Mehr konnte man nach jenem Nachmittag kaum sagen.

Am zweiten Prozesstag hielten alle ihre Plädoyers, die Staatsanwältin, die Anwälte der Angehörigen der Opfer und die Verteidigerin. Am nächsten Tag stand auf der Titelseite des «Blicks» in grossen Lettern: «Killer-Anwältin verhöhnt Opfer» – «Verteidigerin gibt den Getöteten Mitschuld +++ Sie verharmlost die Horrortat».

Dem war nicht so. Zu keinem Zeitpunkt hat die Verteidigerin die Opfer verhöhnt. Was sie gemacht hatte, war etwas anderes: Sie hatte die Perspektive des Beschuldigten dargelegt. Sie zitierte Thomas N., der gesagt hatte, er sei überrascht gewesen, dass Frau Sch. ihn einfach reingelassen habe, dass sie ihm seine erfundene Geschichte abgenommen habe, dass sie nicht nach einem Ausweis gefragt habe – und dass sie nicht die Polizei verständigt habe, als sie zur Bank fuhr, um Geld zu besorgen, et cetera.

Gut möglich, dass sich Thomas N. das nachträglich als Schutzbehauptung zurechtgelegt hat. Darum geht es aber gar nicht. Es geht nur darum, dass die Verteidigerin tat, was sie tun musste: Sie verteidigte Thomas N. – nicht seine Tat. Es ist die vermaledeite Aufgabe einer Verteidigung, jeden Aspekt vorzubringen, der strafmildernd wirken könnte. Eine mediale Vorverurteilung, ein Geständnis oder ein kooperatives Verhalten kann zur Reduktion einer Strafe führen, so steht es im Gesetz. Zu beurteilen, ob die vorgebrachten Argumente zu berücksichtigen sind, ist dann Aufgabe der RichterInnen.

Die Öffentlichkeit bekam aber das Bild präsentiert: der brutale Killer und seine gefühlskalte Anwältin. Sie versuchte, es mit Fassung zu tragen, und meinte nur: «Ich habe meinen Job gemacht.» Mehr wollte sie dazu nicht sagen.

Eine neue Dimension

Im Fall Rupperswil offenbarte sich ein Dilemma, das sich kaum thematisieren lässt, weil es ans Lebendige geht. Das Setting im Gericht war folgendes: Vorne sassen die fünf RichterInnen, rechts von ihnen die Staatsanwältin, links von ihnen Thomas N. und seine Verteidigerin; und direkt vor den RichterInnen: sechs Opferanwälte mit Angehörigen der Opfer.

Seit das Opferhilfegesetz und die neue Strafprozessordnung in Kraft sind, haben die Opfer und ihre Angehörigen das Recht, sich als PrivatklägerInnen aktiv am Prozess zu beteiligen. Das bringt emotional eine völlig neue Dimension in die Strafprozesse. Die Gefühle von Opfern und Angehörigen kann man nie relativieren. Wenn man vergewaltigt wurde oder ein Kind durch eine Gewalttat verloren hat, will man sich nicht in den Täter hineinversetzen, der einem vor Gericht gegenübersitzt. Man hegt Rachegefühle und wünscht sich, dass der Täter möglichst hart bestraft wird. Im Fall von Rupperswil war der Täter geständig. Das nahm emotional Druck weg. Die Tat war aber gleichzeitig unermesslich grausam, was die Emotionen doch wieder hochtrieb.

In Anwesenheit der Angehörigen konnte die Verteidigung also gar nicht über ihren Klienten reden, wie es ihre Pflicht war, ohne deren Gefühle zu verletzen. Das ist ein Dilemma, das sich in keinem Strafprozess emotional auflösen lässt, sobald Opfer anwesend sind.

Kommt hinzu, dass die Opferanwälte nur vorbringen dürfen, welche Kosten dem Opfer respektive dessen Angehörigen durch die Tat entstanden sind und welche Genugtuung sie für den erlittenen Schaden oder Verlust fordern. Es ist entwürdigend, wenn in einem Strafprozess das Leben einer Mutter und ihrer zwei Kinder ein Preisschild angeheftet bekommt. Im Fall von Rupperswil lag der höchste Genugtuungsbetrag bei 125 000 Franken. Es ist ein lächerlicher Betrag. Und Thomas N. wird die Genugtuung nie bezahlen können. Das wissen alle. Die Geldforderungen sind nur die Hintertür, damit Opfer und Angehörige überhaupt an einem Strafprozess als PrivatklägerInnen teilnehmen dürfen. Die meisten wollen aber gar nicht wegen des Geldes am Prozess dabei sein, sondern um Einfluss auf das Strafmass nehmen zu können. Doch zum Strafmass dürfen sich die OpferanwältInnen gerade nicht äussern. Das will das Gesetz so, und das ist auch vernünftig.

Es ist eine zivilisatorische Errungenschaft, dass Opfer die Verfolgung einer Straftat an den Staat abtreten. Anders als zum Beispiel im islamischen Recht, der Scharia. Da kann der Täter seine Schuld sühnen, indem er dem Opfer Geld bezahlt. Lässt sich das Opfer oder dessen Familie darauf ein, verfolgt der Staat die Straftat nicht – selbst wenn es sich um ein Tötungsdelikt handelt.

Das westliche Rechtsverständnis ist ein fundamental anderes. Der Staat übernimmt die Strafverfolgung. Bei der Strafe geht es um den Ausgleich der Schuld, die TäterInnen auf sich geladen haben. Je schwerer die Tat, desto härter die Strafe. Die schwerste Strafe, die die Schweiz kennt, ist «lebenslänglicher Freiheitsentzug». Allerdings kann nach fünfzehn Jahren ein Entlassungsgesuch gestellt werden. Verurteilte müssen dann aber nicht freigelassen werden. Bei TäterInnen, die als gefährlich gelten, kann lebenslänglich wirklich lebenslänglich bedeuten. Da braucht es nicht einmal eine Verwahrung.

Die Verwahrung ist rechtlich betrachtet etwas anderes als eine Strafe: Diese bezieht sich auf begangene Delikte – die Verwahrung wird jedoch verhängt, um die Öffentlichkeit vor zukünftigen Taten zu schützen. Solche juristischen Überlegungen interessieren kein Opfer und auch nicht dessen Angehörige. Sie wollen mit ihrem Leid, ihrer Trauer ernst genommen werden.

Wenn nun jedoch Opfer und Verteidigung während eines Strafprozesses aufeinanderprallen, hilft das weder der Trauer noch dem Rechtssystem. Die Verteidigung wird zwangsläufig zur Hassfigur – die Opfer und die Angehörigen kommen in die unwürdige Rolle der GeldeintreiberInnen. Es bräuchte eine andere Form, um Opfer sinnvoll in ein Sühneverfahren einzubinden. Der Strafprozess ist dazu nicht der richtige Ort.

Der Wert der Verteidigung

Der Fall Rupperswil illustriert nicht nur das unerträgliche Dilemma – er lässt auch erahnen, wie es hätte anders verlaufen können: Anfangs galt der Lebenspartner von Frau Sch. als Hauptverdächtiger. Doch die Polizei arbeitete gut. Sie fand den richtigen Täter.

Aber was, wenn der Lebenspartner Pech gehabt hätte? Wenn sich unglückliche Umstände gegen ihn verschworen und sich die Indizien verdichtet hätten, die auf ihn als Täter deuteten? Was, wenn er der Beschuldigte geblieben wäre, obwohl er es nicht war? Er hätte sich gewünscht, eine Verteidigung zu haben, die ihren Job unerschrocken macht, egal wie der «court of public opinion» denkt

Verwahrung: Präventiver Schutz

Es gibt drei Formen von Verwahrung: die lebenslängliche, die ordentliche und die sogenannte kleine Verwahrung. Die Verwahrung ist grundsätzlich keine Strafe, sondern dient dazu, die Öffentlichkeit präventiv vor einem Täter zu schützen.

Artikel 64 des Strafgesetzbuchs (StGB) regelt die eigentliche, die ordentliche Verwahrung. Das Gericht verhängt sie, wenn es davon ausgeht, dass die Öffentlichkeit vor einer Person geschützt werden muss, weil diese als gefährlich respektive psychisch gestört und nicht therapierbar eingeschätzt wird. Die verwahrten TäterInnen sind für gewöhnlich in einer geschlossenen Strafanstalt untergebracht. Im Fall von Rupperswil wurde neben der lebenslänglichen Haftstrafe auch eine ordentliche Verwahrung ausgesprochen, was juristisch widersprüchlich wirkt, da man gleichzeitig noch eine ambulante Therapie angeordnet hat. Das Gericht wollte wohl signalisieren, dass der Täter die Haftanstalt nie mehr verlassen darf.

Artikel 64 Absatz 1 bis regelt die lebenslängliche Verwahrung. Sie wurde ins StGB eingefügt, nachdem 2004 die «Verwahrungsinitiative» an der Urne angenommen worden war. Sie muss verhängt werden, wenn eine Reihe von Kriterien erfüllt sind – so braucht es zwei unabhängige Gutachten, die feststellen, dass ein Täter bis ans Lebensende nicht therapierbar ist. Bislang ist in der Schweiz erst eine einzige Person rechtskräftig lebenslänglich verwahrt, weil sie es versäumt hatte, dagegen zu rekurrieren. In allen anderen Fällen hat das Bundesgericht die lebenslängliche Verwahrung aufgehoben, unter anderem, weil die entsprechenden Gutachten fehlten. Deshalb wäre es auch kaum möglich gewesen, den Täter von Rupperswil lebenslänglich zu verwahren, da ihm beide Gutachten Therapierbarkeit attestierten.

Artikel 59 StGB wird gerne als «kleine Verwahrung» bezeichnet. Sie wird verhängt, wenn das Gericht StraftäterInnen für psychisch gestört, aber therapierbar hält. Es ordnet deshalb anstelle der Strafe, die relativ gering sein kann, eine «stationäre Massnahme» an, die in einem spezialisierten, offenen Massnahmenzentrum oder der Psychiatrie vollzogen wird.

Susan Boos