Facebook-Skandal: Das unumgängliche Monopol

Der neuste Datenmissbrauchsfall von Facebook wirft die Frage auf, wie mit dem IT-Giganten zu verfahren ist: Soll man ihn zerschlagen, regulieren – oder gleich vergemeinschaften?

Vor ein paar Jahren rief der frühere französische Fussballprofi Eric Cantona, der schon immer etwas anders als seine Berufskollegen tickte, seine Landsleute dazu auf, an einem von ihm festgelegten Stichtag zur Bank zu gehen und auf einen Schlag all ihre Ersparnisse abzuheben. Cantonas Kalkül: Wenn nur genug Leute dem Aufruf folgten, würde dies zum Kollaps des französischen und als Folge womöglich auch des gesamten internationalen Bankensystems führen. Der Finanzkapitalismus wäre damit in die Knie gezwungen, endlich würde verwirklicht, woran so viele RevolutionärInnen bislang gescheitert sind.

Die Macht der KonsumentInnen

Cantonas Appell verpuffte wirkungslos, was abzusehen war. Dasselbe dürfte auch mit dem Aufruf #deletefacebook (Facebook löschen) geschehen, der seit ein paar Tagen im Netz kursiert. Aus Empörung über den wieder einmal in einen Datenskandal verstrickten US-amerikanischen IT-Konzern rufen derzeit viele NutzerInnen dazu auf, das eigene Profil auf Facebook zu löschen, jenem Unternehmen, das von Mark Zuckerberg gegründet wurde und bis heute von ihm geführt wird. Manche haben wie einst Cantona einen Stichtag festgelegt, den 15. April, bis zu dem das soziale Netzwerk durch einen Massenexodus der UserInnen niedergerungen sein soll.

Der Gedanke ist nicht dumm, denn tatsächlich liegt das Schicksal des US-Konzerns in den Händen seiner NutzerInnen: Würden alle oder zumindest der Grossteil der NutzerInnen ihr Konto löschen, hätte es mit der Herrlichkeit eines der wertvollsten Unternehmen der Welt in kürzester Zeit ein Ende. Die Übriggebliebenen könnten künftig ihre Statusmeldungen, Ferienschnappschüsse und Katzenvideos nur noch mit den von autoritären Regimes bezahlten Trollen teilen. Zugleich wäre dies ein eindrucksvoller Beleg dafür, dass die gern beschworene KonsumentInnenmacht nicht bloss leeres Gerede ist, sondern tatsächlich etwas bewirken kann. Allein: Es wird nicht passieren.

Der Grund dafür liegt nicht nur – wie man argwöhnen könnte – in der Bequemlichkeit oder dem Desinteresse der Menschen darüber, was mit ihren Daten passiert; der Blick durch eine derart kulturpessimistisch gefärbte Brille, in der die sozialen Netzwerke ohnehin als «asozial» und als Beleg für den Verfall menschlicher Beziehungen erscheinen, verstellt eher den Blick – zumal dieser Blick auf fragwürdigen Prämissen beruht, was einen angeblich «authentischen» zwischenmenschlichen Umgang ausmacht. Vielmehr sind ökonomische Dynamiken am Werk.

Das soziale Netzwerk ist nämlich – genauso wie etwa der IT-Riese Google – ein Monopolist. Die Situation ist hier eine ganz andere als etwa jene auf dem Automarkt, wo man angesichts der Abgasmanipulationen deutscher Autokonzerne gut auf asiatische Autos ausweichen könnte. Im Fall von Facebook geht das nicht, da es keinen Konkurrenten auf dem Markt gibt, der vergleichbare Möglichkeiten bietet. Facebook ist nicht mit einer Automarke zu vergleichen, sondern vielmehr mit dem Strassennetz.

Das Schicksal der «Facebook-Killer»

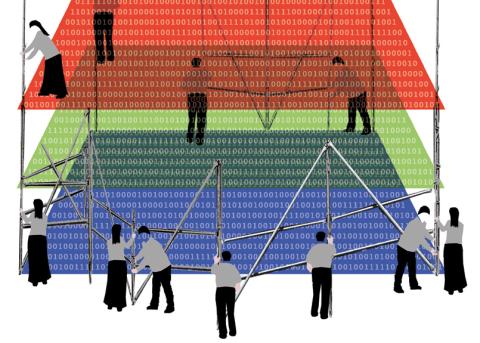

Dass dies so ist, liegt am besonderen Charakter von Firmen wie Facebook: Es handelt sich dabei um Plattformen. Diese stellen die digitale Infrastruktur bereit, die es Personen ermöglicht, online zu interagieren; in der Regel bringen sie Hersteller, KonsumentInnen, Werbetreibende und Dienstleister zusammen. Dadurch werden Netzwerkeffekte generiert: Je mehr Menschen beispielsweise Suchanfragen über Google stellen, desto mehr Daten hat das Unternehmen zur Verfügung, um die verwendeten Suchalgorithmen zu optimieren. Auf diesem Mechanismus beruht auch Facebook: Je mehr Menschen das Netzwerk nutzen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dort Freunde, Verwandte oder Kolleginnen finde und auf interessante Neuigkeiten oder Trends stosse.

Diesen Netzwerkeffekten verdankt Facebook seine marktbeherrschende Stellung. So war in den vergangenen Jahren zwar immer mal wieder von Start-ups die Rede, die als potenzielle «Facebook-Killer» gehandelt wurden; sie alle verschwanden aber rasch wieder von der Bildfläche. Mit seinen derzeit mehr als zwei Milliarden aktiven NutzerInnen ist Facebook kaum zu verdrängen. Die NutzerInnen sind das wertvollste Kapital des Konzerns, innovativere Konkurrenten bleiben chancenlos, solange es ihnen nicht gelingt, eine kritische Masse von NutzerInnen abzuwerben; vermutlich müssten dies gleich ein paar Hundert Millionen sein.

Die Tendenz zur Monopolbildung sei den Onlineplattformen in die DNA eingeschrieben, schreibt der Kulturtheoretiker Nick Srnicek in seinem Buch «Platform Capitalism». Selbst wenn es gelänge, Facebook zu zerschlagen oder zu verdrängen, würde innert kürzester Zeit ein anderer privater Anbieter nachrücken und bald erneut den Markt dominieren. Dass dieser besser mit den Daten der NutzerInnen verfährt, ist unwahrscheinlich, da diese die einzige Profitquelle für derartige Plattformen darstellen; auch ein potenzieller Facebook-Nachfolger würde aller Voraussicht nach versuchen, anhand der extrahierten Daten personalisierte Werbung zu verkaufen.

Die realistischere Alternative ist daher, auf eine umfassende politische Regulierung digitaler Plattformen zu drängen. Die EU hat entsprechende Schritte bereits in die Wege geleitet: Ab Mai gelten neue Datenschutzrichtlinien, die die InternetnutzerInnen besser schützen sollen, indem etwa die Grundeinstellungen von Onlinediensten künftig standardmässig datenschutzfreundlich eingerichtet sein müssen («Privacy by default») und den NutzerInnen ein «Recht auf Vergessen», also auf Löschung ihrer Daten, eingeräumt wird.

Jenseits solcher pragmatischen Ansätze sind aber auch radikalere Schritte denkbar. Der US-amerikanische Publizist Benjamin Kunkel forderte schon 2013 in einem Essay die «Vergesellschaftung der sozialen Medien» («Socialize Social Media!»). Die Idee mag zunächst anachronistisch erscheinen, genau besehen aber legt der parasitäre Charakter von Konzernen wie Facebook diesen Gedanken nahe: Ihren Wert verdanken die Plattformen nämlich wesentlich den NutzerInnen und deren Interaktionen: Die gesellschaftliche Interaktion schafft Wert, den sich Facebook privat aneignet.

Die Enteigner enteignen

Der Satz von Karl Marx, dass es die Enteigner zu enteignen gilt, passt so gesehen perfekt ins Zeitalter des Plattformkapitalismus. Wären die Dienste nicht in privater, sondern in öffentlicher Hand, würde dies nicht zu einer Verschlechterung, sondern eher zu einer Verbesserung führen: Werbung würde überflüssig, es gäbe keinen kommerziellen Grund mehr, NutzerInnendaten systematisch zu sammeln, und neue Innovationen würden unabhängig von Geschäftsinteressen erwogen.

In der analogen Welt ist es selbstverständlich, dass der Staat eine Infrastruktur für alle BürgerInnen bereitstellt, etwa indem er ein Strassen- und Schienennetz unterhält. Wer sich im Internet fortbewegen will, kann auf eine Suchmaschine wie Google kaum verzichten. Ein mögliches Szenario bestünde etwa darin, dass die EU die Entwicklung einer alternativen Suchmaschine finanziert. Um zu verhindern, dass nicht die Staaten die Daten missbrauchen, müsste diese allerdings an eine nichtstaatliche Körperschaft oder an eine Stiftung übergeführt und allen zur freien Verfügung gestellt werden, ähnlich wie es bei der Internetenzyklopädie Wikipedia oder dem Betriebssystem Ubuntu der Fall ist.

Dasselbe könnte auch für Social-Media-Plattformen erprobt werden. JedeR hätte dann die Option, sich für ein nichtkommerzielles Angebot zu entscheiden. Besser, als auf das Wohlwollen der selbsternannten Techgurus aus Silicon Valley vertrauen zu müssen, wäre das allemal.