Reni Eddo-Lodge: «Wir brauchen keine weissen Progressiven, die finden, man sollte vielleicht beide Seiten anhören»

Die britische Journalistin Reni Eddo-Lodge gehört zur neuen Generation schwarzer AutorInnen, die Weissen einen Spiegel vorhalten. Im Interview klagt sie das System der weissen Vorherrschaft an – und demontiert das Mantra von der weissen Arbeiterklasse.

WOZ: Reni Eddo-Lodge, aus dem Titel Ihres Buchs «Warum ich nicht länger mit Weissen über Hautfarbe spreche» spricht ein subversiver Geist. Sie provozieren Weisse geradezu, endlich über Hautfarbe zu sprechen …

Reni Eddo-Lodge: Ach, Weisse haben überhaupt kein Problem damit, über Race oder Rassismus zu sprechen. Die tun das ganz unbeschwert – bloss auf eine rassistische Weise. Mit meinem Buchtitel fordere ich Weisse dazu auf, sich ernsthaft auf Antirassismus einzulassen.

Wenn ich Sie richtig gelesen habe, bedeutet das, dass sich Weisse in erster Linie mit sich selbst und ihrer gesellschaftlichen Position auseinandersetzen sollen – mit «White Privilege», wie Sie es nennen.

Bevor wir über White Privilege reden, müssen wir genauer betrachten, was struktureller Rassismus in unserer Gesellschaft anrichtet. Denn White Privilege ist ein Nebenprodukt davon. Das britische Arbeitsministerium hat vor einigen Jahren mit einer Studie aufgezeigt, dass Menschen mit afrikanisch oder asiatisch klingenden Namen bei einer Bewerbung geringere Chancen hatten, zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, als Menschen mit britisch klingenden Namen – und das bei vergleichbarer Qualifikation und Erfahrung. Die Statistiken der Regierung verdeutlichen, dass People of Color nicht nur auf dem Arbeitsmarkt strukturell benachteiligt sind, sondern auch in der Bildung, im Gesundheitssystem, auf dem Wohnungsmarkt.

Schwarze Kinder werden etwa von ihren Lehrern in Prüfungen systematisch schlechter beurteilt: Korrigiert dieselbe Prüfung ein anderer Lehrer, der diese Kinder nicht unterrichtet, erhalten sie eine bessere Note. Solche Beispiele zeigen, dass da ein rassistisches Vorurteil in den Institutionen steckt – Institutionen, von denen wir eigentlich erwarten, dass sie uns fair behandeln, und mit denen wir zwingend in Kontakt kommen: Wir gehen alle zur Schule, wir müssen uns alle einen Job besorgen.

Und was bedeutet White Privilege in diesem Kontext?

Ganz einfach: Wenn jemand eine geringere Chance hat, zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden, weil sein Name afrikanisch klingt, dann ist jemand mit britischem Namen logischerweise privilegiert. Und wenn Kinder in der Schule schlechter benotet werden, weil sie schwarz sind, dann steigt für andere Kinder die Wahrscheinlichkeit, besser benotet zu werden, weil sie nicht schwarz sind. Das ist White Privilege – das ist der eigentliche Zweck des Rassismus innerhalb des Systems.

Struktureller Rassismus bezweckt also, die Privilegierung von Weissen in der Gesellschaft aufrechtzuerhalten …

… und die Vorherrschaft von Weissen. Ich behaupte nicht, dass Lehrer oder Personalchefs bewusst und absichtlich so handeln, dass sie offen rassistisch sind. Ich sage, dass eine gewisse Selbstreflexion nottut, solange sich dieser Bias immer und immer wieder zeigt. Man muss untersuchen, weshalb er sich reproduziert, selbst wenn die Personen, die über die Chancen anderer Menschen bestimmen, keine erklärten Rassisten sind. Mich interessieren vor allem diese weissen Gatekeeper in Institutionen aus dem Bildungsbereich, dem Arbeitsmarkt, dem öffentlichen Wohnungswesen – Institutionen, mit denen wir interagieren müssen, um überhaupt in der Gesellschaft mitzuwirken.

Wo sehen Sie die Wurzeln davon im Fall der britischen Geschichte?

Zuallererst natürlich in der Geschichte des britischen Kolonialismus und Imperialismus. Wobei diese Projekte nicht zum Ziel hatten, nichtweisse Menschen schlechtzumachen. Aber indem man ein weisses Überlegenheitsgefühl beförderte, schuf man die politische Rechtfertigung dafür, über nichtweisse Menschen zu herrschen. Auf der Mikroebene kristallisiert sich dieser Überlegenheitsanspruch etwa am Beispiel des Bristol Bus Boycott in den 1960er Jahren. Damals hatten Bürgerrechtsaktivisten herausgefunden, dass die Gewerkschaft mit dem städtischen Busunternehmen einen Vertrag geschlossen hatte, um die Anstellung von Schwarzen zu verhindern. Um das zu beweisen, bewarben sich jamaikanische Aktivisten auf Stellenausschreibungen. Wenn sie zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurden, hiess es jedes Mal, es gebe keine offenen Stellen mehr. Also organisierten sie eine öffentliche Kampagne, um auf diese Diskriminierung aufmerksam zu machen. Dieses Beispiel finde ich wirklich interessant, denn wir reden hier immerhin von einer Gewerkschaft, die eigentlich auf der Seite der Arbeiter stehen sollte. Aber offensichtlich verdrängte das weisse Solidaritäts- und Überlegenheitsgefühl jeglichen Sinn für Zusammenhalt innerhalb der Arbeiterklasse.

Ein krasses Beispiel. Hat der Boykott auch etwas bewirkt?

Wissen Sie was? Das Busunternehmen hat sich bis ins Jahr 2014 nicht für seine diskriminierende Praxis entschuldigt! Und das, obwohl Bürgerrechtsaktivisten den Busboykott immer wieder als Beispiel dafür in Erinnerung gerufen hatten, wie struktureller Rassismus sichtbar gemacht werden kann. Aber offensichtlich betrachtete man ihn nicht als wichtig genug, um Eingang in die Geschichtsbücher an den britischen Schulen zu finden.

Ist dieses fehlende historische Bewusstsein vielleicht ein Grund dafür, dass heute wieder vermehrt von einer weissen Arbeiterklasse die Rede ist – in den USA wie in Europa?

In England brachte die extreme Rechte die Erzählung von der weissen Arbeiterklasse erneut aufs Tapet, und zwar bereits Mitte der 1990er Jahre. Antirassistische Kampagnen erreichten damals einen Höhepunkt mit den Untersuchungen zum Tod von Stephen Lawrence: Der achtzehnjährige schwarze Junge aus South Londons Arbeiterklasse war am 22. April 1993 von einer Gruppe weisser Jugendlicher attackiert und getötet worden. Mit dem Mantra «Und was ist mit der weissen Arbeiterklasse?» versuchte die Rechte, den Antirassismus als bourgeoises Mittelschichtsanliegen zu diskreditieren. Dabei kamen all jene, die in der Kampagne aktiv waren, aus den innerstädtischen Unterschichtsvierteln Londons, die zutiefst multikulturell sind.

Was ist denn die Absicht hinter dem Mantra der weissen Arbeiterklasse?

Mit dem Narrativ der weissen Arbeiterklasse wird versucht, Weisse aus der Arbeiterschicht als spezielle Interessengemeinschaft zu konstituieren. Und zwar nicht nur aufgrund ihrer Klassenzugehörigkeit. Es wird vielmehr suggeriert, dass Menschen weisser Hautfarbe eigentlich gar nicht in diese soziale Position gehörten und als Weisse Anrecht auf etwas Besseres hätten. Darüber hinaus wird suggeriert, Rassismus sei so etwas wie «Special Interest», Ausdruck einer bestimmten Kultur.

Und was bedeutet das?

Damit wir uns nicht falsch verstehen: Ich bin es nicht, die behauptet, Menschen aus der weissen Arbeiterschicht seien rassistisch und fremdenfeindlich. Das sind Zuschreibungen, wie man sie seit einiger Zeit auch von Soziologen, von Thinktanks und manchmal auch von Politikern hört. Sie verleihen Rassismus damit eine legitime Basis. Wie hinterlistig ist das denn!

Politiker legitimieren Rassismus?

Ausgerechnet Politiker, die ja gewählt werden, damit sie die Ressourcen fair verteilen. Und dann behaupten sie stattdessen, die fremdenfeindlichen Belange der Arbeiterklasse seien berechtigt. Sie sagen: «Ich kann nichts dafür, dass ihr nicht weiter zur Schule gehen könnt, dass ihr beim Arzt keinen Termin bekommt, dass ihr keinen Zugang zu Sozialwohnungen erhaltet. Die Einwanderer verbrauchen alle Ressourcen, die es dafür gibt.» All diese Diskussionen über die weisse Arbeiterklasse lenken uns doch nur davon ab, genauer hinzuschauen, wer diese Ressourcen – wie sparsam auch immer – bereitstellt.

Man schürt also konkret den Hass und auch die Angst vor Fremden und nichtweissen Menschen?

Es gibt da diesen unglaublich hartnäckigen rassistischen Mythos, der sich jüngst in den Morden im neuseeländischen Christchurch wieder in aller Deutlichkeit gezeigt hat. Ich nenne ihn in Anlehnung an das Album von Public Enemy «Fear of a Black Planet» – die Angst vor einem schwarzen Planeten. Jedes Mal, wenn die weisse Vorherrschaft infrage gestellt wird, fühlen sich gewisse Leute in ihrer Existenz gefährdet. Diese weisse Genozidtheorie stammt aus der rechtsextremen Ecke, aber sie verbreitet sich zunehmend im gesellschaftlichen Mainstream. Und ich bin überzeugt, dass sich viele weisse Menschen ganz unabhängig von ihrer politischen Orientierung zutiefst bedroht fühlen von Dingen wie meinem Buch, das sie aus dem Zentrum an den Rand verlagert und sagt: Eigentlich ist das gar nicht für dich, und es ist auch nichts, das dir ein angenehmes Gefühl vermittelt.

In Ihrem Buch schreiben Sie, als Antirassismusaktivistin seien Sie ausgerechnet bei progressiven Liberalen und Linken immer wieder auf den grössten Widerstand gestossen. Können Sie das erklären?

Ich kann nur sagen, dass es mir als schwarzer Feministin tatsächlich so erging. Es war schmerzlich für mich: Da bemühte ich mich immer und immer wieder, die richtigen Mittel und Worte zu finden, um gegen Rassismus anzukämpfen, nur um gesagt zu bekommen: «Ach komm, das existiert doch alles bloss in deinem Kopf, ist doch alles gut.» Bei den extremen Rechten weisst du wenigstens, woran du bist. Aber gerade die progressivsten unter den Weissen, so habe ich erfahren müssen, sind nicht besonders ehrlich mit sich selbst – wie können sie da gegenüber einer schwarzen Freundin aufrichtig sein?

Was haben Sie denn konkret erwartet?

Für mich geht es beim Antirassismus um Zahlen. Wenn wir der extremen Rechten die Stirn bieten wollen, dann müssen wir dazu so viele Leute wie möglich an Bord haben. Aber wir brauchen keine weissen Progressiven, die finden, man sollte vielleicht beide Seiten anhören. Denn wir wissen, wohin uns die Rhetorik der Rechten bringt, das letzte Jahrhundert bot dazu reichlich Beweismaterial: Sie führt zu abscheulichen Genozidabsichten. Es wäre gut, weisse Progressive würden endlich die Notlage erkennen. Und gleichzeitig realisieren, dass diese auf einem stilleren, alltäglichen Normalzustand gedeiht, in dem weisse Vorherrschaft als wesentlicher Bestandteil des Lebens unhinterfragt fortbesteht.

In Ihrem Buch gibt es immer wieder Passagen, die an Werke von Frantz Fanon, W. E. B. Du Bois, James Baldwin, Toni Morrison oder Ta-Nehisi Coates erinnern. Hat die Erfahrung, die Schwarze in der westlichen Welt machen, etwas Universelles an sich?

Erst mal danke für das grosse Kompliment. Ich kenne die Werke dieser Autoren, sehe als gemeinsamen Strang aber eher den Versuch, schreibend darauf aufmerksam zu machen, was weisse Vorherrschaft bedeutet. Zumindest versuche ich mit meinem Buch, den Finger auf dieses System von White Supremacy zu legen, und weniger, bei meinen persönlichen Erfahrungen zu verweilen. In gewisser Weise hat es dadurch tatsächlich eine seltsame Universalität erhalten: In den beschriebenen Machtdynamiken erkennt sich ein Indigener aus Australien genauso wieder wie ein Brite. Leider bestätigt das auch den Erfolg dieses Projekts der weissen Vorherrschaft.

Und lässt Sie das eher verzweifeln, oder schöpfen Sie aus den Gemeinsamkeiten auch Hoffnung?

Grundsätzlich stimmt es mich hoffnungsvoll, denn was ich auf den Reisen mit dem Buch immer wieder erfahre, ist eine extreme Verbundenheit zwischen all jenen, die auf dieser Welt weiterhin unter dieser Machtdynamik von White Supremacy leben. Und obwohl wir dies in den verschiedenen Ecken der Welt auf je spezifische Weise erfahren, stehen wir dieser gemeinsamen Machtstruktur gegenüber. Daraus schöpfe ich die Hoffnung, dieses System tatsächlich herausfordern zu können.

Lässt es mich verzweifeln? Als eine, die sich schon seit geraumer Zeit in einem antirassistischen Umfeld bewegt, wird mir immer bewusster, wie umfassend das Problem ist. Es gibt kaum einen Ort auf dieser Welt, wo man dieser Ideologie der weissen Überlegenheit entkommen könnte – noch nicht einmal in einem Land, in dem die Mehrheit der Bevölkerung schwarz ist. Als ich letztes Jahr mit dem Buch durch Brasilien reiste – und dort sind Weisse in der Minderzahl –, erzählten mir die Menschen immer wieder, wie dringend notwendig dieses Buch in ihrem Land sei.

Welche konkreten Anzeichen für Hoffnung sehen Sie denn?

Wo immer ich hingehe, spüre ich eine Dringlichkeit. Positiv stimmen mich auch all jene Menschen, die schon im Antirassismus aktiv waren, als ich noch nicht einmal geboren war, und die mir sagen, sie könnten sich nicht an eine Zeit entsinnen, zu der ihre Botschaften so grossen Anklang gefunden hätten. Meine einzige Sorge ist, dass sich diese Aufbruchstimmung zu sehr auf Kultur oder einen kulturellen Wandel stützen könnte. Viel lieber sähe ich den Wandel bei Leuten, die sich politisch organisieren, statt dass sie sich nur den neusten Film von Jordan Peele reinziehen. Selbst wenn der toll ist und auch wichtig, weil eine schwarze Familie im Zentrum steht. Aber das allein wird uns nicht retten.

Weisse Identität: Die Besatzungsmacht in unserem Kopf

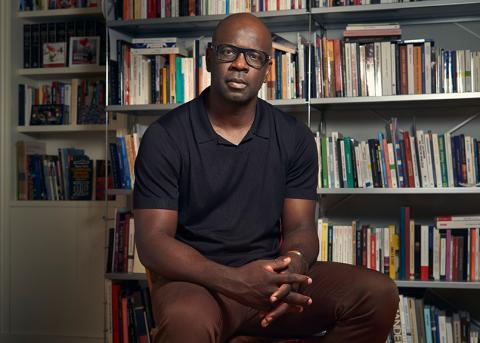

Das Literaturhaus in Zürich platzte am 26. März aus allen Nähten. Kein Wunder: Eingeladen war eine noch nicht dreissigjährige britische Autorin, die für ihr Buch «Why I’m No Longer Talking to White People about Race» bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden war. Gesa Schneider, die Leiterin des Literaturhauses, nahm den Buchtitel beim Wort und engagierte für Lesung und Moderation das Netzwerk Schwarzer Frauen Bla*Sh. Ins Zentrum des Buches führt indes die französische Variante des Titels: «Le racisme est un problème de blancs» – Rassismus ist ein Problem der Weissen.

«Es ist, als würde ihnen Sirup in die Ohren gegossen, der ihre Gehörgänge verstopft», schreibt Eddo-Lodge. «Auch wenn sie dich hören können, hören sie nicht zu. Es ist, als würde etwas mit den Worten passieren, kaum haben sie unseren Mund verlassen und ihre Ohren erreicht. Die Worte stossen auf eine Barrikade des Leugnens und können sie nicht überwinden.» Frappierend ähnlich hat das fast achtzig Jahre zuvor schon W. E. B. Du Bois formuliert, als er in seinem autobiografischen «Dusk of Dawn» von einer schallisolierten Glasscheibe schrieb, hinter der man in ein Vakuum schreit und allenfalls erstaunte Blicke erntet. Und die wenigen, die sich so lange gegen die Scheibe werfen, bis sie – blutig und entstellt – durchbrechen, finden sich einem Mob gegenüber, der um seine eigene Existenz fürchtet.

Nun also Eddo-Lodge, die in ihrem Buch Anlauf in der Geschichte Grossbritanniens nimmt, um danach sukzessive aufzuzeigen, wie Rassismus strukturell verankert ist und Weisse systematisch privilegiert werden und wie diese mit Ablehnung und Angst reagieren, sobald man sie mit diesem «White Privilege» konfrontiert. Weil sie sich nie mit den negativen Folgen von Rassismus auseinandersetzen mussten. Eindrücklich beschreibt die Britin mit nigerianischen Wurzeln, wie ausgerechnet jene Weissen, die einem vermeintlich am nächsten stehen – sei das privat und/oder politisch –, oft am ablehnendsten reagieren, sobald man die Diskussion sucht.

Das ist nicht zuletzt ein politisches Problem: In Grossbritannien waren es laut Eddo-Lodge die Linken im «New Statesman», die sich besonders hervorgetan hätten mit journalistischen Angriffen gegen schwarze Frauen, die über Hautfarbe, Rassismus und Intersektionalität diskutierten. Eddo-Lodge spricht vom Weisssein als einer «Besatzungsmacht im Kopf».

Besonders ätzend wird sie gegenüber Feministinnen, die sich mit Forderungen begnügten, die «harmlos genug» seien, um in grossen Unternehmen akzeptiert zu werden. Viel wichtiger wäre es, gemeinsam gegen das System und seinen Anspruch auf den weiblichen Körper vorzugehen, wie er sich in der «Angst vor einem schwarzen Planeten» äussere. Eine Angst, wie sie etwa ein Oxford-Professor schürte, der in einer Studie vorrechnete, dass Weisse in England ab 2060 in der Minderheit sein könnten. Eddo-Lodge dazu: «Es scheint hier eine rassistisch motivierte Misogynie am Werk zu sein, die besessen ist von der Gebärmutter und weisse Britinnen dazu drängt, für ihr Land zu vögeln, während sie Frauen, die keine weissen Britinnen sind, vorwirft, sich unkontrolliert zu vermehren und das Wesen Grossbritanniens zu destabilisieren.»

Diese Angst vor dem Anderen, dem Nichtweissen, dringt vom rechten Rand immer weiter in die politische Mitte der Gesellschaft vor – in Grossbritannien, in Europa, in den USA. Das macht Reni Eddo-Lodges Buch so aktuell und dringend. Warum, so müssen wir uns fragen, haben Weisse das Bedürfnis, «sich selbst als Gegenpol zum Schreckgespenst des Migranten zu definieren, um sich gut und sicher zu fühlen»?

Franziska Meister

Reni Eddo-Lodge: «Warum ich nicht länger mit Weissen über Hautfarbe spreche». Aus dem Englischen von Anette Grube. Tropen Verlag. Stuttgart 2019. 264 Seiten. 30 Franken.