Glencore im Kongo: Die Republik in der Republik

Was bedeutet Konzernverantwortung? Eine Studie von Hilfswerken und ein Theaterstück von Milo Rau führen die Initiative an ihren Ursprung zurück: in die Glencore-Minen im Kongo.

Als Bundesrätin wäre Karin Keller-Sutter prinzipiell angehalten, ihre Position sachlich zu vertreten. Doch als sie Anfang Oktober zu einer Pressekonferenz gegen die Konzernverantwortungsinitiative (Kovi) lud, ging die innere Margaret Thatcher mit ihr durch. Im Sinn der früheren britischen Premierministerin, einer Pionierin des Neoliberalismus, warnte Keller-Sutter vor einem bislang nicht gekannten Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit: Längst nicht nur Konzerne, sondern mindestens 80 000 KMUs wären von der Initiative betroffen. Von einem «Bürokratiemonster» sprach sie, von einer «Beweislastumkehr», die Firmen bei Klagen drohe.

Dazu sei eine Überforderung der Gerichte zu erwarten. «Stellen Sie sich vor, das Regionalgericht Emmental-Oberaargau müsste nach Schweizer Recht beurteilen, ob ein Kakaolieferant in der Elfenbeinküste die Menschenrechte verletzt hat!» Im Interview mit dem «SonntagsBlick» drehte die Justizministerin die Geschichte dann vollends um: Weil sie in ausländische Rechtsordnungen eingreife, verfolge die Initiative «eine sehr koloniale Sichtweise».

Die GegnerInnen der Kovi sind spät in den Abstimmungskampf gestartet. Jetzt mischen sie sich aber – und Keller-Sutter gibt dabei den Ton vor – umso dramatisierender in die Debatte ein. Auf der Kampagnenwebsite wird auf einem Flyer das Argument wiederholt, dass fast alle KMUs in der Schweiz betroffen seien. Im Bild zu sehen: ein Teufel. Der Spruch daneben: «Utopischer, teurer Kontrollwahn. Linke Träumerei, die nicht umsetzbar ist.»

Welche Auswirkungen die Kovi bei einer Annahme tatsächlich hätte, zeigt eine neue Studie von Brot für alle und Fastenopfer. Die beiden grossen kirchlichen Hilfswerke unterstützten die Initiative von Anfang an. Dennoch ist der Bericht im Vergleich zur bundesrätlichen Panikmache bemerkenswert: Er weist nämlich nicht nur auf die Möglichkeiten, sondern auch auf die Grenzen der Kovi hin. Die Untersuchung beschäftigt sich mit zwei konkreten Fällen, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Zuger Rohstoffkonzerns Glencore in der Demokratischen Republik Kongo stehen.

Unfall eines Säurelasters

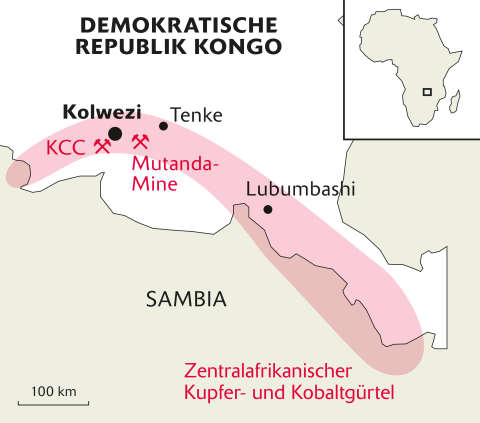

Es ist der 20. Februar 2019, als sich an der Bushaltestelle Tenke, achtzig Kilometer östlich der Minenstadt Kolwezi mit knapp 450 000 EinwohnerInnen, ein tragischer Unfall ereignet. Der Fahrer eines Tanklastwagens mit Schwefelsäure an Bord verliert die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser überschlägt sich, kollidiert mit mehreren Häusern und bleibt schliesslich auf einem Minibus liegen, der gerade an der Haltestelle steht. Als die giftige Flüssigkeit ausläuft, ist es bereits zu spät: Sie verbreitet sich über die Strasse, fliesst über Äcker und Grundstücke, verschmutzt eine Wasserstelle. Schliesslich entzündet sich die Säure. Der toxische Rauch hängt noch tagelang über der Gegend.

21 Tote, mindestens 7 teilweise schwer Verletzte, vernichtete Ernten und Existenzen, traumatisierte Überlebende: Das ist die Bilanz des Tanklastwagenunfalls in Tenke.

Als der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, war der Lastwagen zur Mutanda-Mine unterwegs, die sich zu hundert Prozent in der Hand von Glencore befindet: eine der grössten Kobaltminen der Welt. Verantwortlich für den Unfall wollen aber weder der Konzern aus Baar noch die Tochterfirma Mutanda Mining (Mumi) aus der Katanga-Provinz sein. Stattdessen berufen sie sich auf eine komplizierte Firmenstruktur. So habe Mumi das Subunternehmen Access Logistics mit dem Transport beauftragt, das wiederum auf ein weiteres Subunternehmen namens Easy Way zurückgriff. Der Lastwagen gehört schliesslich einer Privatperson. Gegen die beiden Chauffeure läuft in Kolwezi ein Verfahren.

Nach langen Verhandlungen erhalten achtzehn der Opfer vom Lastwagenbesitzer schliesslich Entschädigungszahlungen von wenigen Tausend US-Dollar. Von Mumi bekommen Verletzte und Angehörige der Toten ein paar Monate lang Essensrationen. «Ein Akt der Menschlichkeit», lässt das Minenunternehmen verlauten.

Nina Burri von Brot für alle hat den Unfall in Tenke zusammen mit zwei kongolesischen Partnerorganisationen minutiös aufgearbeitet. Angenommen, die Konzernverantwortungsinitiative wäre bereits in Kraft – hätten die Angehörigen der Opfer gegen Glencore klagen können? «Eine zivile Haftungsklage wäre nicht möglich gewesen, weil der Auftrag über mehrere Stufen vergeben wurde», sagt Burri in ihrem Zürcher Büro. Mit der internationalen Rechtsentwicklung kennt sich Burri aus. Vor ihrer Tätigkeit für die Hilfswerke untersuchte sie am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Zum besseren Verständnis erläutert Burri eines der beiden Ziele der Initiative: So ermöglicht sie zivilrechtliche Klagen bei Schäden aufgrund der Verletzung von Menschenrechten und Umweltstandards. «Allerdings sind solche Klagen nur gegen die verantwortlichen Unternehmen und durch sie kontrollierte Unternehmen möglich, also typischerweise Tochterfirmen.» Mutanda Mining sei aber nur einer von mehreren Auftraggebern der Transportfirma; Glencore übe demzufolge keine wirtschaftliche Kontrolle über das Unternehmen aus.

Eine präventive Wirkung hätte allerdings das andere Ziel der Initiative gehabt: Künftig wären Unternehmen verpflichtet zu prüfen, ob Menschenrechte und internationale Umweltstandards in sämtlichen Geschäftsbeziehungen eingehalten werden. KMUs, die nicht in Hochrisikosektoren wie etwa dem Goldhandel tätig sind, bleiben gemäss Initiativtext explizit von dieser Prüfung ausgenommen. «Es ist fraglich, ob Mumi alles unternommen hat, damit alle Fahrzeuge in der Lieferkette versichert waren», sagt Rechtsanwältin Burri. Hätte Glencore eine Sorgfaltspflicht wie von der Kovi gefordert garantieren müssen, wäre der Lastwagen zumindest versichert gewesen – entsprechend wären die Spitalkosten für die Verletzten einfacher zu entschädigen gewesen. Ein schwacher Trost, aber immerhin.

Entführung ohne Aufklärung

Der zweite Fall ereignet sich am 15. Februar 2014. An diesem Tag bezahlt Eric Mutombo Kasuyi einen kürzeren Heimweg mit dem Leben. Er ist mit zwei Kollegen unterwegs zu seinem Onkel, als sie eine Abkürzung über das Gebiet der Glencore-Tochter Kamoto Copper Company (KCC) nehmen. Dort ist im Auftrag von KCC auch ein Sicherheitstrupp unterwegs, der die drei jungen Männer offenbar für «illegale» Schürfer hält. Die Freunde versuchen zu fliehen, Mutombo wird aber festgenommen. Als der Wagen der Patrouille später im Spital der Minenfirma ankommt, kann ein Arzt nur noch den Tod des 23-Jährigen feststellen.

Was auf der Fahrt ins Spital passierte, ist bis heute unklar und Gegenstand eines mehrjährigen Justizskandals mit verschwundenen Beweisen und Zeugen, dubiosen Zahlungsangeboten an die Opferfamilie und Druck auf die Hilfswerke. In einem ersten Urteil hält ein Militärrichter fest, Mutombo sei auf der Flucht vor den Sicherheitskräften bei einem Sturz ums Leben gekommen. Das nächsthöhere Gericht weist das Urteil 2017 zurück: Das Verfahren sei rechtswidrig geführt worden. Ein Erfolg für Mutombos Familie – bloss kam das Urteil nie bei der Vorinstanz an, der Rückweisungsentscheid fehlt heute in der Akte.

Anders als beim verunfallten Lastwagen hätte die Annahme der Konzernverantwortungsinitiative durchaus eine Wirkung. «In diesem Fall wäre künftig eine Klage möglich», erklärt Burri. «Denn die Sicherheitskräfte, die Mutombo verhafteten, handelten nach allen vorliegenden Beweisen unter der Kontrolle von KCC.» Eine Klage in der Schweiz wäre dennoch anspruchsvoll: Es müsste nicht nur die Verantwortung von Glencore bewiesen, sondern auch die finanziellen Ressourcen für einen Prozess aufgetrieben werden.

Das Beispiel zeige, dass sich die Schweiz nicht in ein anderes Rechtssystem einmische, wie Bundesrätin Keller-Sutter behaupte, sagt Burri: «Die kongolesischen Anwälte der Familie arbeiten äusserst seriös. Angesichts der Vertuschung und Verschleppung des Falls spüren sie aber, dass sie nicht weiterkommen. Eine Klage in der Schweiz würde ein faires Verfahren ermöglichen.»

Lizenzen zum Sonderpreis

Die Machtasymmetrie, die ein Player wie Glencore in einem Land wie dem Kongo schafft, macht ein Vergleich deutlich: Der Konzern aus Baar erwirtschaftete letztes Jahr einen Umsatz von 215 Milliarden US-Dollar. Das ist viermal so viel wie das Bruttoinlandsprodukt des ganzen Kongo, das bei rund 49 Milliarden liegt.

Das Land ist für Glencore ein wichtiger Schürfgrund. Siebzig Prozent der weltweiten Kobaltvorkommen liegen hier. Das Metall hat in den letzten Jahren an strategischer Bedeutung gewonnen: Kobalt kommt in Batterien von Elektroautos, Laptops und Smartphones zum Einsatz. Dank der von Mumi und KCC betriebenen Minenkomplexe fördert Glencore mehr als dreissig Prozent des weltweiten Kobalts.

Die Bergbauindustrie versucht denn auch, direkt Einfluss auf den Staat zu nehmen. Diesen Juni hat die Schweizer Bundesanwaltschaft gegen Glencore eine strafrechtliche Untersuchung eröffnet: wegen «mangelhafter Organisation im Zusammenhang mit mutmasslicher Korruption».

Im Zentrum steht dabei der israelische Geschäftsmann Dan Gertler, dem Glencore einen Kredit über 45 Millionen US-Dollar für Verhandlungen mit dem kongolesischen Staat gewährt haben soll. Darauf erhielt Glencore die Lizenzrechte für eine Mine zum viermal günstigeren Preis. Dem Kongo hingegen entgingen dabei wertvolle Einnahmen, das Nachsehen hatte die Bevölkerung. Der Fall kam Ende 2017 mit der Veröffentlichung der «Paradise Papers» ans Licht. Gertler und Glencore bestreiten, gesetzeswidrig gehandelt zu haben.

Gegenwärtig steht zudem der Vorwurf im Raum, dass Glencore die Mutanda-Mine in Kolwezi 2019 bewusst stillgelegt habe, um das Kobaltangebot tief zu halten – und so den Preis in die Höhe schnellen zu lassen. Glencore wolle damit auch Druck auf die Regierung machen, die Rohstoffkonzerne seit kürzerem stärker besteuert.

Die gesamten Geschäftstätigkeiten von Glencore nimmt dieses Wochenende auch die Theaterverhandlung «Kolwezi Hearings» am Schauspielhaus Zürich in den Blick. Die Hearings sind eine Fortsetzung des «Kongo Tribunals», das der für seine politischen Stücke bekannte Regisseur Milo Rau 2015 begonnen hat (vgl. Interview: «‹Der Bundesrat will die Aufklärung krasser Verbrechen verhindern›» ). Die Untersuchungen für die Aufführung hat der kongolesische Anwalt Sylvestre Bisimwa geleitet. Am meisten schockiert habe ihn, dass die internationale Gemeinschaft nichts gegen die Plünderung des Kongo durch Glencore unternehme, schreibt er der WOZ. «Opfer, Zeugen, Experten – alle beschreiben das Gleiche: Glencore verhält sich wie eine Republik in der Republik.»

Besonders stossend sei die Straffreiheit, mit der Glencore immer wieder davonkomme, schreibt Bisimwa. So etwa beim Unfall in Tenke. «Der Fall ist bezeichnend für die Weigerung der Bergbauunternehmen, sich ihrer Verantwortung zu stellen, wenn ihre Aktivitäten der Bevölkerung physischen, materiellen oder moralischen Schaden zufügen», sagt Bisimwa. Für die Zukunft wünscht er sich, dass die Bergbaugesetze rigoros eingehalten werden und Steuervermeidung sanktioniert wird. Hoffnung hat er auch bezüglich der Konzernverantwortungsinitiative. «Sie kann Missbräuche aufdecken und als Abschreckung wirken.»

Glencores doppelte Stellungnahme

Die WOZ hat auch bei Glencore nachgefragt, was man von den Vorwürfen im Bericht der Hilfswerke halte. Der Konzern hat mit einer vierseitigen Stellungnahme geantwortet. Darin weist er die «irreführende Darstellung der Vorfälle und Ereignisse im Bericht zurück». Dieser unterschlage wichtige Fakten und verkenne, dass Glencore und seine Tochterfirmen im Kongo verantwortungsvoll operierten. Bloss findet sich in der Stellungnahme kein Fakt, der nicht auch im Bericht von Brot für alle und Fastenopfer zu finden ist. So etwa, dass Glencore nach dem Unfall die internen Transportvorschriften verbessern will.

Auf die Nachfrage, welche Fakten denn unterschlagen würden, antwortet die Konzernzentrale in Baar mit einer neuen Fassung der Stellungnahme, es sei ein Übersetzungsfehler passiert. Nun heisst es bloss noch, der Bericht der Hilfswerke trage wichtigen Fakten keine Rechnung.

Dem Vorwurf, dass Glencore die Mine geschlossen habe, um Druck auf den kongolesischen Staat zu machen, weicht der Konzern aus: «Unter den gegenwärtigen Marktbedingungen ist es aus verschiedensten Gründen wirtschaftlich nicht rentabel, die Mine in der gleichen Form zu betreiben.» Eine Klage aufgrund von Investitionsschutzabkommen gegen den Staat will man dennoch nicht ausschliessen: «Unser Schwerpunkt liegt im Moment auf dem Dialog. Falls erforderlich, sind wir aber bereit, unser Recht geltend zu machen.»

Im Klartext: Glencore nimmt für sich in Anspruch, gegen eine höhere Besteuerung von Rohstoffen zu klagen, die der kongolesischen Bevölkerung zugutekommen würde. Gleichzeitig engagiert sich der Konzern gegen die Kovi, die den Opfern von Menschenrechtsverletzungen eine internationale Klagemöglichkeit bieten würde.

Die «Kolwezi Hearings» finden am kommenden Sonntag ab 16 Uhr im Schiffbau des Zürcher Schauspielhauses statt. Die Veranstaltung ist ausverkauft, kann aber per Stream auf der Facebook-Seite des International Institute of Political Murder (IIPM) mitverfolgt werden.