Literatur: Keine Quarantäne in Windsor

England im Jahr 2073. Die Monarchie ist abgeschafft, die republikanische Regierung will auch dem Adel seine Privilegien entreissen, da macht eine Pandemie alle Menschen gleich: im Tod.

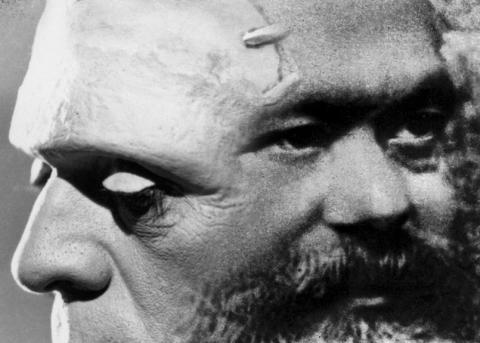

Diese Schreckensvision entwirft Mary Shelley 1826 in ihrem Roman «The Last Man». Dass die Autorin von «Frankenstein» – ihr Debütroman gilt als erstes Science-Fiction-Werk – auch eine Dystopie geschrieben hat, ist bisher kaum bekannt. Allerdings ähnelt Shelleys erfundene Zukunft doch sehr dem frühen 19. Jahrhundert: Die Menschen fahren in Kutschen, nur selten heben sie in einer «Luftbarke» ab, die von einem Ballon getragen wird.

Die Seuche trägt den Namen «Pest», von Ratten und deren Flöhen ist allerdings nie die Rede. Stattdessen stellt sich die Autorin vor, dass die Ansteckung über die Atemluft geschieht. Seltsam also, dass niemand auf Abstand achtet: Die Gassen in London sind voller Menschen, sie drängen sich auch in Kneipen und Theatern. Die Hauptfiguren des Romans sind mit dem entmachteten Königshaus verwandt und leben gut situiert in Windsor. Nur der temperamentvolle Lord Raymond ist ständig auf Reisen und unterstützt sogar den Freiheitskampf der Griechen. Mit dieser Figur porträtierte die Autorin den befreundeten Dichter Lord Byron, der 1824 in Griechenland starb.

Biografisch gesehen war «Der letzte Mensch» für Mary Shelley eine Trauerarbeit. Als sie den Roman schrieb, war sie 26 Jahre alt und hatte schon ihren Mann und drei ihrer Kinder verloren. Das ist sicher ein Grund, warum ihr viele Sterbeszenen so eindringlich gelingen. Eine hervorstechende Qualität des Romans ist aber auch die Schilderung der gesellschaftlichen Veränderungen. Die Pandemie macht die Menschen zunächst ängstlich, dann rebellisch. Hysterie und Aberglaube greifen um sich. Aber je weniger Menschen überleben, desto resignierter werden sie. Am Neujahrstag 2100 schliesslich beendet der Ich-Erzähler seine Aufzeichnungen und verabschiedet sich im Namen der Menschheit von der Welt.

Mary Shelley: Der letzte Mensch. Roman. Neu übersetzt von Irina Philippi. Mit einem Nachwort von Rebekka Rohleder und einem Essay von Dietmar Dath. Philipp Reclam jun. Ditzingen 2021. 587 Seiten. 40 Franken