Zehn Jahre Rojava: Freiheit ist kompliziert

Seit zehn Jahren herrscht Krieg in Syrien. Fast so lange arbeiten KurdInnen, assyrische ChristInnen und AraberInnen im Nordosten des Landes daran, eine basisdemokratische Föderation aufzubauen und die Ziele der Revolution umzusetzen. Eine Zwischenbilanz.

«Alle haben heute mehr Freiheit: Buben und Mädchen, Frauen wie Männer», sagt die Schneiderin Serkat al-Husaini in ihrem Atelier in Amude, wo sie seit vierzig Jahren Kleider für die Frauen aus der Nachbarschaft näht. «Aber die Leute verstehen Freiheit falsch: Als man sie ihnen gab, war ihr Geist verschlossen.»

Das zeige sich zum Beispiel darin, dass viele Frauen Freiheit zunächst vor allem als Freipass dafür verstünden, zu kommen und zu gehen, wann immer es ihnen beliebe – oder als das Recht, sich bei den Behörden jederzeit über den Ehemann zu beklagen. Husaini hat eine andere Freiheitsvorstellung. Die Frau Mitte fünfzig gilt in Amude, einem nordostsyrischen Dorf nahe der türkischen Grenze, als Freigeist. Ihrem Mann bereitet sie nur selten das Mittagessen zu. Als Mutter habe sie zudem stets darauf geachtet, sich nicht ständig in jede Kleinigkeit einzumischen.

Seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs im Jahr 2011 und dem Rückzug des syrischen Regimes aus den mehrheitlich kurdischen Gebieten im darauffolgenden Jahr ist Rojava, die Region im Nordosten des Landes, de facto unabhängig. An die Stelle des Regimes trat die sogenannte Autonomieverwaltung von Nord- und Ostsyrien. Seit nun zehn Jahren versuchen die kurdische Partei der Demokratischen Union und die mit ihr verbundene Bewegung der Demokratischen Gesellschaft, ein System des Demokratischen Konföderalismus zu etablieren (vgl. «Demokratischer Konföderalismus» im Anschluss an diesen Text). Mit dem Modell der Selbstverwaltung sollen Geschlechtergleichheit, ethnische Inklusion und soziale Ökologie erreicht werden. Das heisst, dass seither Institutionen der Selbstverwaltung und nicht mehr der syrische Staat die Bevölkerung mit Gas, Heizöl oder Brot versorgen, Gesetze erlassen und Recht sprechen. Mit Ausnahmen: Offizielle Dokumente wie Pässe oder Heiratsscheine stellt weiter das syrische Regime aus. Auch im Gesundheitswesen existieren Alt und Neu nebeneinander. So erfolgt die medizinische Versorgung seit 2012, zusätzlich zu den Spitälern des Regimes, auch in Kliniken der Selbstverwaltung sowie der humanitären Hilfsorganisation Kurdischer Roter Halbmond. In den Augen vieler BewohnerInnen hat die Selbstverwaltung somit nicht viel mehr getan, als einen alten durch einen neuen Staat zu ersetzen. Der demokratische Konföderalismus jedoch, wie ihn Abdullah Öcalan – der seit 1998 in der Türkei inhaftierte Anführer der ArbeiterInnenpartei Kurdistans (PKK) – in seinen Schriften skizzierte, strebt nach einer Demokratie, in der der Staatsapparat vollständig durch ein komplexes System von Räten und Ausschüssen ersetzt wird.

Was tun gegen die Vetternwirtschaft?

Mit der Umsetzung einer solchen staatslosen Gesellschaft hapert es noch. «Für jede Bewilligung muss ich fünfmal zum Büro des Ausschusses, die Angestellten dort haben keine Ahnung von ihrem eigenen System», ärgert sich ein Taxifahrer. «Wir alle mögen die Ideen der Apocis», sagt er, den verbreiteten Namen für Abdullah Öcalans AnhängerInnen verwendend. Die Umsetzung jedoch sei eine komplett andere Sache. Eine Meinung, die nicht nur nahezu alle vertreten, die nicht zu Öcalans Gefolgschaft gehören, sondern selbst manch einE Apoci: Offenbar ist auch die Selbstverwaltung nicht vor Vetternwirtschaft und Korruption gefeit.

Dass sich mit der Selbstverwaltung auch einiges zum Guten verändert, insbesondere für die Frauen, räumen dagegen selbst GegnerInnen ein. Fakt ist: Seit der Revolution arbeiten viele Frauen ausser Haus, in der Verwaltung, in Ausschüssen oder in eigens für sie geschaffenen Institutionen wie den «mala jinê», den Frauenhäusern. Überhaupt ist ein grosser Teil der lokalen Bevölkerung für die Selbstverwaltung tätig – wenngleich nicht alle aus Überzeugung. Oft sind es höhere Löhne, die zur Mitarbeit animieren: So verdienen BeamtInnen, etwa LehrerInnen, heute mehr als unter dem alten Regime. Am besten zahlen allerdings nichtstaatliche Organisationen (NGOs). Nachdem diese aus Furcht vor erneuten türkischen Angriffen (wie 2018 auf die nordsyrischen Städte Afrin und 2019 in Serekanije / Ras al-Ain) aus der Region abgezogen waren, kehren sie nun allmählich wieder nach Amude und Kamischli zurück. Doch wer in einer NGO arbeiten will, braucht «wasta», gute Beziehungen – in einer vor allem auf persönlichen Netzwerken basierenden Gesellschaft wie der syrischen war das schon vor der Revolution üblich.

Auch innerhalb der Autonomiebehörde ist «wasta» unerlässlich. Familien von gefallenen SoldatInnen geniessen im Schatten des fortdauernden Krieges gewisse Vorteile – ein «Märtyrertod» ist in den Augen der Apocis das ultimative Opfer für die Revolution. Welche Folgen das haben kann, erzählt eine alleinerziehende Mutter aus Kamischli. Nachdem sie bei einer Stellenbewerbung keine «schuhadah» («MärtyrerInnen») in der eigenen Familie vorweisen konnte, habe es zunächst noch geheissen, sie würden sich bei ihr melden. «Danach habe ich aber nichts mehr von ihnen gehört.» Seither ist sie sich sicher, dass Familienmitglieder von «MärtyrerInnen» bei der Jobsuche bevorzugt werden. Die «schuhadah» sind denn auch allgegenwärtig: An jedem Kreisel und in jedem Parteibüro blicken sie mit ernsten Gesichtern von den Plakaten herab. Schon bei ihrem Eintritt in die Armee wird von SoldatInnen ein «Märtyrerporträt» angefertigt. Und auch im politischen Betrieb gehören sie zum Alltag – Sitzungen im Justizrat beginnen stets mit einer Schweigeminute für die Gefallenen.

Zusammen mit dem Legislativ- und dem Exekutivrat gehört der Justizrat zu den drei Hauptorganen der Autonomiebehörde. Seine Mitglieder koordinieren und leiten die Arbeit der Tribunale und verhängen Urteile im Einklang mit den neuen Gesetzen. Doch gerade auch in der Rechtsprechung ist der Wechsel zur staatslosen Demokratie noch nicht gänzlich vollzogen. «Wo Lücken im Gesetz bestehen, beziehen sich Richterinnen und Richter weiterhin auf das syrische Recht», erklärt Rafik Dschamil, Kopräsident des Rats für soziale Gerechtigkeit im Kanton Cizire.

Der 2014 verabschiedete und 2016 revidierte Gesellschaftsvertrag bildet die vorläufige Verfassung der autonomen Region. Darin verankert sind die Rechte von Frauen und Minderheiten ebenso wie die Verpflichtung zu ökologischer Nachhaltigkeit, direkter Demokratie und politischer Dezentralisierung. Wo sie nicht im Widerspruch zum Gesellschaftsvertrag stehen, gelten jedoch weiterhin die syrischen Zivilgesetze.

Basierend auf Öcalans libertär-sozialistischer Ideologie strebt die Selbstverwaltung eine Strafjustiz an, bei der Wiedergutmachung anstelle von Strafe im Vordergrund steht. So etwa wurden die Todesstrafe abgeschafft und diverse Schlichtungsstellen eingeführt. Ein Beispiel dafür sind die Frauenhäuser, wo Konflikte zwischen Eheleuten, Eltern und Kindern, Schwiegermüttern und Töchtern ausgetragen werden. Die Mediatorinnen (meist Frauen aus der Nachbarschaft), die im Streitfall vermitteln, verfügen über keine besonderen Qualifikationen oder Sachkenntnisse; einzige Bedingung ist ein guter Leumund in der Gesellschaft und das Absolvieren eines Ausbildungskurses, in dem ihnen Öcalans Philosophie vermittelt wird. Ziel einer jeden Mediation ist die Versöhnung. Allerdings dominiert in breiten Kreisen der Eindruck, dass sich die Frauenhäuser aus Prinzip auf die Seite der Frauen stellen. Im Volksmund werden sie daher auch «Scheidungshäuser» genannt. Tatsächlich ist die Scheidungsrate in Nordostsyrien seit 2015 angestiegen. Und so kursiert in der Gemeinschaft die Vorstellung: Wenn ein Ehepaar mit einem Problem ein Frauenhaus betritt, kommt es geschieden wieder heraus – ob es will oder nicht.

Serkat al-Husaini, die Schneiderin, kritisiert diese Praxis. Für sie bedeute Freiheit eben gerade nicht, sich beim kleinsten Problem vom Ehemann zu trennen: «Frauen sollen einvernehmlich mit ihren Männern leben und lernen, Unstimmigkeiten gemeinsam auszudiskutieren», sagt sie während einer Pause in ihrem Atelier. Sie selbst habe gelernt, ihre persönlichen Grenzen abzustecken, indem sie ihre Mitmenschen beobachte und sich davor hüte, deren Fehler zu wiederholen.

Von der Frauenbehörde, zuständig für alle Institutionen, die sich für die Rechte von Frauen einsetzen, heisst es: «Die vorherrschende patriarchale Mentalität zu ändern, ist der Schlüssel zur Demokratie.» Wie sie sich das vorstellen, vermitteln die Selbstverwaltung und ihr nahestehende Organisationen in Ausbildungskursen. All jene, die für die Selbstverwaltung arbeiten, müssen mindestens ein solches Training, auf Kurdisch «perwerde», absolvieren. Dieses kann von zehn Tagen bis zu sechs Monaten dauern, je nach Position und Anforderungen. Damit soll auch das Bewusstsein für die Prinzipien des demokratischen Föderalismus geschärft werden, insbesondere für die Gleichstellung der Geschlechter. Ausserdem lernen die Teilnehmenden so das Zusammenleben mit Menschen ausserhalb der eigenen Familie. AbsolventInnen der Rechtswissenschaften können sich bereits während oder gleich nach Abschluss des Studiums für eine Ausbildung bewerben und schon nach sechs Monaten «perwerde» als RichterInnen arbeiten. In der Mesopotamien-Akademie der Sozialwissenschaften pauken die Studierenden von morgens bis mittags auf Arabisch die Gesetze der Autonomiebehörde. Nach dem Mittagessen folgt in kurdischer Sprache der Unterricht in der Philosophie Öcalans. Am Tag unseres Besuchs wird gerade die kommunale Wirtschaft behandelt. Arabischsprachige TeilnehmerInnen beschweren sich, dass sie so nichts verstehen können – erst daraufhin wird dem nicht aus Syrien stammenden Ausbildner ein Übersetzer zur Seite gestellt.

«Die Mehrheit kontrolliert die Minderheit»

Als eine weitere Massnahme zur Gleichstellung der Geschlechter verlangt der Gesellschaftsvertrag, dass alle politischen Ämter von jeweils einer Frau und einem Mann gemeinsam präsidiert werden. Männer und Frauen sollen so voneinander lernen – und die Entscheidungsmacht zudem nicht bei einer einzigen Person liegen.

Rafik Dschamil und Ainur Pascha, die KopräsidentInnen des Rats für soziale Gerechtigkeit, teilen sich das Büro im ersten Stock des Gerichtsgebäudes in Kamischli. Beide haben noch unter dem syrischen Regime Jura studiert. Bereits an der Anrede lässt sich erkennen, dass sie unterschiedliche ethnische Hintergründe haben: Rafik Dschamil wird mit dem arabischen «ustadh» angesprochen, was so viel wie «Meister» heisst – der kurdische Begriff «heval» wiederum dient allgemein als Anrede für kurdische BeamtInnen und bedeutet «Kameradin». In der Umgangssprache suggeriert der Titel «heval» aber auch eine ideologische Nähe zu Öcalan. Während «heval» Ainur aus einer kurdischen Familie stammt, gehört «ustadh» Rafik Dschamils Mutter der tscherkessischen Minderheit an. Im gemeinsamen Büro wird deshalb Arabisch gesprochen – derweil die Sitzungen im Justizrat weitgehend auf Kurdisch abgehalten werden. Auf die Frage, ob er immer alles verstehe, zuckt Rafik Dschamil mit den Schultern: «Ich weiss immer, worum es geht – mehr oder weniger.» Den wenigen anderen arabischsprachigen Mitgliedern des sechzehnköpfigen Justizausschusses dürfte es schwerer fallen – für gewöhnlich sprechen AraberInnen kein Kurdisch.

Im Kanton Cizire machen KurdInnen die Mehrheit der Bevölkerung aus – im Gegensatz zu den Gebieten im Westen, wo die Mehrheit der Bevölkerung arabischstämmig ist. Unter dem Regime war die Unterrichtssprache in allen Gebieten im Nordosten des Landes Arabisch, was Minderheiten dazu zwang, es in der Schule zu lernen. In den Schulen der Selbstverwaltung ist die Unterrichtssprache neu Kurmandschi, die Muttersprache der syrischen KurdInnen – mit Ausnahme einiger weniger Fächer, die weiterhin auf Arabisch unterrichtet werden. Amal Gawrie, eine assyrische Politikerin und Aktivistin, die sich für die Gleichberechtigung der assyrischen Minderheit und den Erhalt von deren Sprache, dem Aramäischen, einsetzt, beurteilt das kritisch: «Als Assyrer mussten wir in der Selbstverwaltung um jeden Zentimeter Repräsentation kämpfen», sagt Gawrie, die für eine Weile stellvertretende Managerin der Frauenbehörde war. Ihre Hauptkritik aber gilt der Tatsache, dass die in der Präambel des Gesellschaftsvertrags verankerte «Geschwisterlichkeit aller ethnischen und religiösen Gruppen» in der Realität nicht umgesetzt werde: «Kurden sicherten sich von Anfang an alle Rechte. Von diesem Ausgangspunkt aus ist es unmöglich, eine Demokratie aufzubauen.» Das Misstrauen der assyrischen Gemeinschaft gegenüber der Selbstverwaltung ist für Gawrie daher nicht verwunderlich. «Sie wissen, dass Kurden die Oberhand haben – und haben nicht das Gefühl, dass sie gleich behandelt werden.»

Gawrie ist davon überzeugt, dass arabische MitbürgerInnen, käme das Regime wieder an die Macht, postwendend zu diesem zurückkehrten. Eine Ansicht, die auch viele KurdInnen teilen, da muslimische AraberInnen – anders als kurdische und christliche BewohnerInnen – unter dem syrischen Regime von Baschar al-Assad nicht verfolgt wurden. Aus diesem Grund, so Gawrie, stehe die arabische Gemeinschaft nicht wirklich hinter der Selbstverwaltung: «Als Autonomiebehörde müssen wir versuchen, sie zu überzeugen und sie besser miteinzubeziehen.» Auf die Frage, warum sie trotz all dieser Schwächen weiterhin an das Projekt glaube, meint Gawrie: «Ich unterstütze die Selbstverwaltung, auch wenn es noch keine Demokratie ist. Das Klima ist autoritär, und die Mehrheit kontrolliert die Minderheit. Aber wir haben ein Ziel vor uns – und wir hören nicht auf, bis wir es erreicht haben.»

Angst vor zu viel Ideologie

Bis dahin wird es noch dauern. Assyrische Eltern etwa schicken ihre Kinder weiterhin in Privatschulen, wo zusätzlich zum Regimecurriculum auch Aramäisch unterrichtet wird. Und nicht nur sie bevorzugen den Lehrplan des einstigen Regimes. Auch manch kurdische Familie schickt ihre Kinder an staatliche Schulen, wo sie einen landesweit anerkannten Abschluss erlangen können – ansonsten wäre die 2016 in Kamischli eröffnete Rojava-Universität einer der wenigen Orte, wo sie später studieren könnten. Doch ausserhalb Nordostsyriens ist auch der dortige Abschluss nirgends anerkannt. «Wir finden es gut, dass unsere Kinder in der Schule Kurdisch lernen», sagt denn auch eine Frau aus Amude, deren Sohn sich mit Privatunterricht auf den Abschluss vorbereitet: «Doch nützt ihnen der Abschluss letztendlich leider nichts.» Viele Eltern fürchten zudem den ideologischen Einfluss der Lehre Öcalans auf ihre Kinder. «Wir wollen nicht, dass unsere Kinder nach Schulabschluss direkt ins Militär gehen, wo sie dann ihr Leben lassen», sagt ein Vater, der vier seiner fünf Kinder aus der Schule genommen hat. Der fünfte Sohn, vierzehn Jahre alt, befindet sich mit einer Gruppe unbegleiteter Minderjähriger auf dem Weg nach Europa.

Im Gegensatz zur Schule ist im Parlament von Rojava nach wie vor Arabisch die offizielle Sprache. Unter den 101 Parlamentsmitgliedern sind dank Quoten assyrische Christinnen und Araber sowie JesidInnen und auch Vertreterinnen aus den Jugendgruppen einzelner Parteien vertreten. Den Vorsitz hat derzeit Aria Malla, eine Kurdin aus Amude, die gleich im letzten Jahr ihres Jurastudiums in die Politik einstieg. Seit sich ihr männliches Pendant vor einigen Monaten zur Ruhe setzte, leitet sie das Parlament mithilfe zweier StellvertreterInnen. Die junge Frau Anfang dreissig trägt einen dunklen Hosenanzug. Ihr rosafarbenes Kopftuch passt farblich zur Bluse. Sie zündet sich eine Zigarette an und erinnert sich an die Anfangszeit: «Die Einführung des Frauenrechts hat eine Kontroverse ausgelöst. Besonders aus der religiösen Ecke kam Widerstand, zu Beginn haben selbst Frauen aus religiöser Sicht dagegen argumentiert. Die Abstimmung wurde blockiert, bis die Frauen im Parlament ein separates Treffen organisierten und darüber abstimmten.»

Die Einführung des sogenannten Frauenrechts ist das wohl prominenteste Beispiel für den institutionellen Wandel in Rojava. Es verlangt die absolute Gleichstellung von Frauen und Männern, beispielsweise in Sachen Erbschaft und Bildung. Zwangsheirat, Polygamie und die Heirat von Minderjährigen sind seither verboten, und die standesamtliche Eheschliessung wurde eingeführt. Eine Unterhaltsregelung nach der Scheidung existiert ebenfalls, bis jetzt jedoch hauptsächlich auf Papier. Im Rest des Landes beruht der persönliche Status nach wie vor auf dem islamischen Scharia-Recht.

In erst vor einigen Jahren vom IS befreiten Gebieten wie Rakka, Tabka und Manbidsch werden die neuen Gesetze allerdings noch nicht angewandt. Unter den arabischen Clans, so Aria Malla, herrsche nach wie vor eine Stammesmentalität: «Die Frauen in diesen Regionen sind etwa auf demselben Stand, wie wir es 2014 waren.» Sie stünden somit erst am Anfang des nötigen Prozesses, um Bräuche und Traditionen zu überwinden, die Frauen an der politischen Teilhabe hinderten. Im Kanton Cizire dagegen seien diese Barrieren grösstenteils überwunden, meint Malla. Das wiederum habe damit zu tun, dass ChristInnen sowie die mehrheitlich muslimische kurdische Gesellschaft offener seien als arabische Muslime, die noch stärker an der Religion festhielten.

In ihrem Atelier stellt Schneiderin Serkat al-Husaini gerade ein Kleid für eine Verlobungsfeier fertig. Die Schere in der Hand, gibt sie sich optimistisch: «Wenn wir die Freiheit, die wir heute in unserem Leben haben, positiv nutzen, können wir viel von der Selbstverwaltung profitieren.» Doch wer unter Freiheit verstehe, die Eltern zu missachten oder den Ehemann anzuschwärzen, habe nichts begriffen. Geistige Freiheit, so Husaini, will Schritt für Schritt gelernt sein: «Ein Baby lernt schliesslich auch nicht an einem einzigen Tag laufen.»

Demokratischer Konföderalismus

Das von Abdullah Öcalan entwickelte politische und gesellschaftliche Modell des Demokratischen Konföderalismus basiert auf Schriften des US-amerikanischen Ökoanarchisten Murray Bookchin. Angestrebt wird dabei kein eigenständiger kurdischer Staat, sondern der Aufbau einer Selbstverwaltung durch kommunale Basisorganisierung. Hauptpfeiler sind demokratische Selbstverwaltung, ethnische Inklusion, Geschlechtergleichheit und soziale Ökologie.

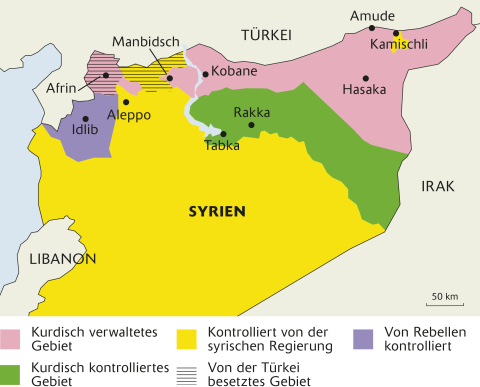

Im März 2016 wurde die autonome Föderation Nordsyrien ausgerufen, die damals aus den drei nicht miteinander verbundenen Kantonen Afrin, Kobane und Cizire bestand. Nach der Befreiung der zuvor vom Islamischen Staat beherrschten, arabisch besiedelten Gebiete um Rakka im Jahr 2017 kamen auch grosse nichtkurdische Gebiete unter die Administration der Selbstverwaltung. Trotz des Verlustes des Kantons Afrin an die Türkei im Jahr 2018 erstreckt sich die Föderation nun über den grössten Teil Nordsyriens. Die Städte Hasaka und Kamischli werden jedoch teilweise noch immer vom syrischen Regime kontrolliert.