Losverfahren: Die Heilkraft des Zufalls

Bringt ein Münzwurf bessere Entscheidungen als Wahlen, Jurys und Algorithmen? Über ein altes Prinzip, das gerade dabei ist, verkrustete Strukturen aufzubrechen.

Die Feinde des Zufalls sind mächtig, und sie formieren sich gerade neu. In Menlo Park, einer Stadt im kalifornischen Silicon Valley, wandelt Mark Zuckerberg durchs Ikea-artige Interieur seiner Firma und erzählt von Meta. So heisst sein Konzern jetzt, ein frischer Name für Facebook, um eine neue, unbefleckte Geschichte zu schreiben. Das neue Facebook will die Welt endgültig zur virtuellen Umgebung strukturieren, wo jede Bewegung von einer Software antizipiert und von Algorithmen auf ihre Verwertbarkeit hin untersucht wird. Meta verspricht optimales Arbeiten, Werben, Einkaufen, Sozialleben – ein digitales Paralleluniversum, durch das man mit der Virtual-Reality-Brille manövrieren muss (vgl. «Facebooks Flucht in die Zukunft» ).

In Meta schrumpft die Entscheidungsmacht auf jenen Korridor, der dafür bereitgestellt wird. Tausende Systemingenieurinnen, Psychologen und Marketingexpert:innen sollen daran arbeiten, kündigt Zuckerberg an. Sie modellieren die Welt neu – auf dass sich niemand mehr auf den Irrwegen des Lebens verliere. Meta verspricht nicht weniger als einen Ausweg aus einer unübersichtlichen Gegenwart, indem es das komplexe reale Beziehungsgeflecht sortiert und auf kommerziell relevante Interaktionen reduziert.

Im totalitären Determinismus von Meta darf ein so bescheidenes wie mächtiges Wirkprinzip keinen Platz haben: der Zufall. Kein noch so rechenstarker Computer kann den Zufall erzeugen, keine Werbung mit ihm kalkulieren. Keine Lobby, so viel Geld und Einfluss sie auch hat, kann ihn instrumentalisieren – der Zufall ist unbestechlich. Deshalb hat er das Interesse von Leuten geweckt, die wie Zuckerberg an einer besseren Welt herumtüfteln, allerdings bei gänzlich anderer Motivlage.

Zur Stärkung der Demokratie?

Nenad Stojanovic sitzt im Zug von Bern nach Neuchâtel, als er für ein Gespräch einen Slot frei hat: «Die Verbindung sollte auf dieser Strecke halten.» Stojanovic ist viel unterwegs. Von der Universität in Genf, wo er eine Assistenzprofessur hat, an all die Orte, an denen er seine Idee vorstellen und implementieren will. Der Politologe erforscht die Schwachstellen der Demokratie und die Werkzeuge, mit denen sie sich festigen liesse. Sein liebstes Tool: das Losverfahren. «Damit können wir die Krise der Demokratie überwinden», glaubt Stojanovic.

Wie das gehen soll, konnte er in Sion demonstrieren. Die Walliser Hauptstadt hat es sich zum Ziel gemacht, den Dialog zwischen Behörden und Bewohner:innen zu stärken und die Beteiligung an Abstimmungen und Wahlen zu erhöhen. Stojanovic lief offene Türen ein, als er sein Projekt für eine aktive Bürger:innenbeteiligung vorschlug. Vor der Abstimmung zur nationalen Initiative «Mehr bezahlbarer Wohnraum» schickte die Gemeinde 2000 Einwohner:innen eine Einladung zur Teilnahme an einem Bürger:innenrat; gut 200 wollten teilnehmen. Stojanovic und sein Team stellten daraus zwei Lostöpfe mit Kandidat:innen zusammen, die die Breite der Gesellschaft möglichst gut repräsentierten. Gezogen wurde schliesslich ein Panel aus 20 Sittener:innen, die an zwei Wochenenden alle Aspekte der Vorlage diskutierten. Nach den Beratungen verschickte die Gruppe einen Bürger:innenbrief an alle Stimmberechtigten, in dem sie Vor- und Nachteile der Initiative abwog. «Mit diesem Verfahren schaffen wir es, dass die einfachen Bürger und Bürgerinnen stärker in die Demokratie involviert werden», sagt Stojanovic. Zugleich werde mit der Stimme der Bürger:innen eine neue Autorität geschaffen, mit einer höheren Glaubwürdigkeit als jener von Parteien und Interessenverbänden.

Neu ist das Prinzip nicht. Im US-Bundesstaat Oregon wird es seit zehn Jahren angewendet, mittlerweile ist dort die Bürger:innenbefragung vor Volksentscheiden gesetzlich verankert. Auch im deutschsprachigen Teil Belgiens sind ausgeloste Gremien Bestandteil der ordentlichen politischen Prozesse.

«Unter Politologen wird das Losverfahren weltweit sehr positiv begrüsst», sagt Stojanovic. Die sogenannt deliberative Demokratie wird in grossen Forschungsgruppen diskutiert, die sich der «democratic innovation» verschrieben haben. In der Schweiz geht das Experiment aus Sion in Genf weiter, wo gerade ein ausgeloster Bürger:innenrat getagt hat, um eine kantonale Initiative zur Reduktion der Pensionsgehälter von ehemaligen Regierungsrät:innen zu erörtern. Und im zürcherischen Uster wurde nach dem Zufallsprinzip ein Klimarat gebildet (siehe WOZ Nr. 28/2021 ), der Vorschläge ausarbeitete, wie die Gemeinde klimafreundlicher werden kann. Grünen-Präsident Balthasar Glättli hat die Ustermer Idee weitergedacht. Sein Vorschlag: ein nationaler Klimarat, als dritte Kammer zum Stände- und Nationalrat, in dem 200 ausgeloste Bürger:innen Resolutionen verabschieden und Gesetzesänderungen ins Parlament einspeisen können. Sein Ziel: «Betroffene auch zu Beteiligten machen». Glättli glaubt, dass Politiker:innen von der Angst vor der Abwahl beherrscht würden und deshalb vor ambitionierten Lösungen zurückschreckten – zufällig ausgewählte Bürger:innen dagegen seien niemandem ausser sich selbst verpflichtet.

Wider den Nepotismus

Schafft der Zufall es tatsächlich, ein verkrustetes, unbewegliches System aufzubrechen, das an überwältigenden Herausforderungen wie der Klimakatastrophe nur scheitern kann? Kann die Lostrommel die Politik aus ihrer Krise heben?

Der Weg dazu scheint weit. Ausserhalb des experimentellen Raums fehlen die grossen Erfolgsmeldungen. Island im Jahr 2008 hätte so ein Durchbruch sein können. Damals wütete die Finanzkrise auf der Insel, der Bankensektor kollabierte und mit ihm das politische Establishment. Tausende Isländer:innen verloren ihre Jobs, viele ihre Häuser – und die Gesellschaft ihr Gleichgewicht. Eine neue Verfassung sollte das Land einen. Unter 500 Personen aus allen Schichten wurden 25 für einen Verfassungsrat ausgelost, deren Entwürfe in verschiedenen Referenden vom Volk bestätigt wurden. Schliesslich weigerte sich aber das Parlament, wo längst wieder die alten Kräfte den Ton angeben, die Verfassung zu ratifizieren – angeblich weil die Stimmbeteiligung bei den Abstimmungen zu tief gewesen war.

Trotz Legitimationsproblemen bei Zufallsentscheiden glaubt Nenad Stojanovic an das Potenzial des Losverfahrens – so fest, dass er bei der hochumstrittenen Justizinitiative, über die am 28. November abgestimmt wird, im Initiativkomitee sitzt (vgl. «Als Hauptpreis winkt das Bundesgericht» im Anschluss an diesen Text). Der Zufall könne Korruption ausschliessen und Diskriminierungen beheben, sagt er. Er könne dem demokratischen Grundsatz der Gleichheit wieder Geltung verschaffen: Wenn die Lostrommel dreht, ist niemand privilegiert. In der Athener Polis bestimmte das Los die Postenvergabe bei höheren Beamten, auch die Volksvertreter im Rat wurden ausgelost. Und im mittelalterlichen Venedig entschied ein gemischtes System – Los und Wahlen, alternierend in neun Wahlgängen – die Wahl des Dogen. Die Gründe waren immer: Einflussnahme, Vetternwirtschaft und Übervorteilung ausschliessen.

Auch die Schweiz habe eine entsprechende Tradition gehabt, sagt Stojanovic. In den Institutionen der Helvetischen Republik (1798–1803) sowie in mehreren Kantonen und Städten wurden höhere Ämter einst per Los zugeteilt: «So wollte man die Macht der einflussreichen Familien brechen.» Erst mit der Französischen und der Amerikanischen Revolution setzte sich die Idee von Wahlen als geradezu heiligem Fundament der Demokratie durch. Doch Stojanovic zweifelt an deren Fairness. In seiner Forschung hat er festgestellt, dass Kandidat:innen mit nicht typisch schweizerischen Namen überdurchschnittlich oft von Listen gestrichen und seltener panaschiert werden. Deshalb plädiert er dafür, ausgeloste Bürger:innenräte im Rahmen der Vernehmlassungen oder kurz vor Volksabstimmungen einzusetzen: «Es geht nicht darum, die bestehenden Institutionen zu ersetzen, sondern sie dort zu ergänzen, wo sie Schwächen aufweisen», sagt er. Allein schon die Verteilung der Berufe im Nationalrat weist deutlich darauf hin, dass die Volksvertretung nicht die Bevölkerung vertritt. Jurist:innen, Unternehmer:innen und Berater:innen dominieren die grosse Kammer. Die Arbeiter:innen sind erst gar nicht vertreten.

Für Stojanovic müsste das Losverfahren aber noch an ganz anderen Orten zum Einsatz kommen. An Universitäten etwa bei der Berufung von Professor:innen. Auch hierfür gibt es ein historisches Beispiel: In Basel-Stadt wurden zeitweise nach dieser Methode Professuren vergeben, um die Lehre dem Einfluss des «Daigs» zu entziehen.

Lotterie als Gesellschaftsprinzip

Die Kraft des Zufalls könnte noch viel weiter strahlen. In allen Alltagsbereichen, wo Vorurteile – und das, was auf Französisch treffend «copinage» heisst – für Ungerechtigkeiten sorgen, könnte der Zufall fairere Verhältnisse schaffen. Wohnungsvergaben bei kommunalen Vermietern? Die Stadt Zürich, wo der Zuschlag für eine bezahlbare Wohnung längst einem Lottogewinn gleichkommt, lost neuerdings zumindest die Besichtigungstermine aus. Es könnten Parkkarten in enger werdenden Städten verlost werden, Kitaplätze oder Schuleinteilungen, um eine bessere Durchmischung zu erreichen. Warum nicht Lehrstellen nach einer allgemeinen Qualitätsprüfung per Los vergeben, damit Alishba Khan die gleichen Chancen hat wie Moritz Müller? Psychologische Studien über Glücksspiele zeigen zudem, dass Lottoscheine für Menschen, die ob ihrer Perspektivlosigkeit verzweifeln, ein Ersatz für reelle Hoffnung sind. Vermutlich steckt darin eine tiefere Wahrheit: Das Leben, wäre es eine Lotterie, könnte für viele bessere Aussichten bereitstellen als eine Gesellschaft, in der Auf- und Abstieg durch die soziale Stellung bestimmt sind.

Ausgerechnet in der Wissenschaft, wo sich ein riesiger Apparat um Qualitätssicherung bemüht und Forschungsbegehren begutachtet, gewinnen solche Überlegungen derzeit Rückhalt. Die aufwendigen Peer-Review-Verfahren, denen jedes Forschungsprojekt unterzogen wird, stossen an Grenzen, die Vielzahl der Gesuche lässt sich oft nicht so differenzieren, dass Zu- und Absagen schlüssig zu begründen wären. Wo die Ratio nicht mehr weiterweiss, kommt der Zufall ins Spiel. Vor ein paar Jahren forderten die US-Mikrobiologen Ferric C. Fang und Arturo Casadevall, Gelder der Forschungsagentur NIH mittels Losverfahren zu verteilen. Alle Projekte, die die Qualitätskriterien erfüllten, sollen in einen Topf geworfen und die Gewinner:innen zufällig ermittelt werden. Fang und Casadevall kamen nach einer Analyse Tausender Vergaben und Absagen zum Schluss, dass «das heutige System bereits eine Lotterie darstellt ohne die Vorteile der Zufälligkeit». Das Rennen um die knappen Mittel würden oft ältere, gut vernetzte, männliche Forscher machen, junge, weibliche Forscher:innen würden benachteiligt.

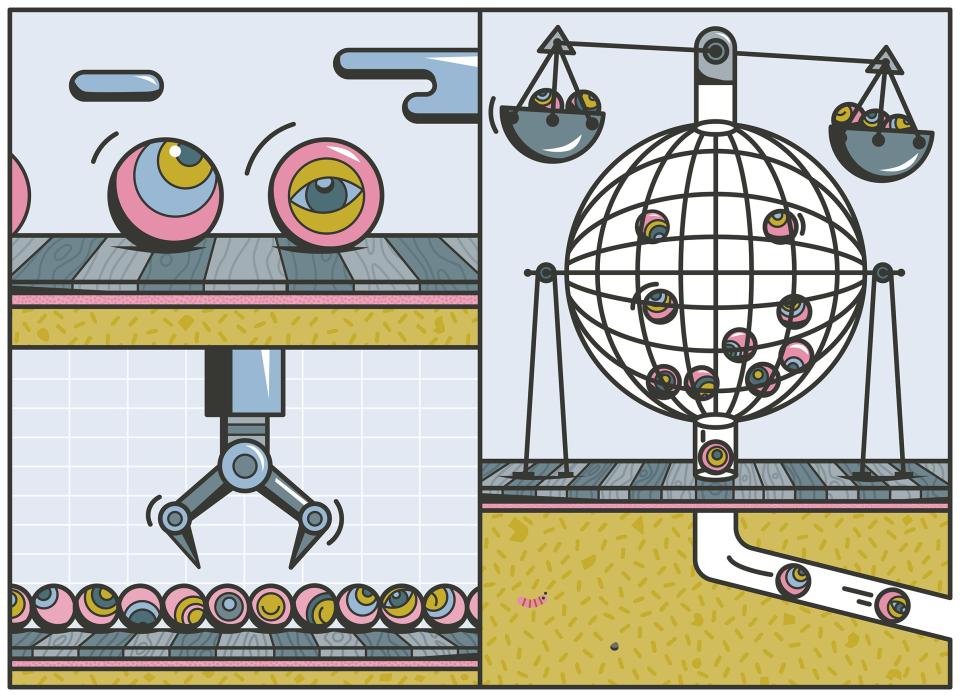

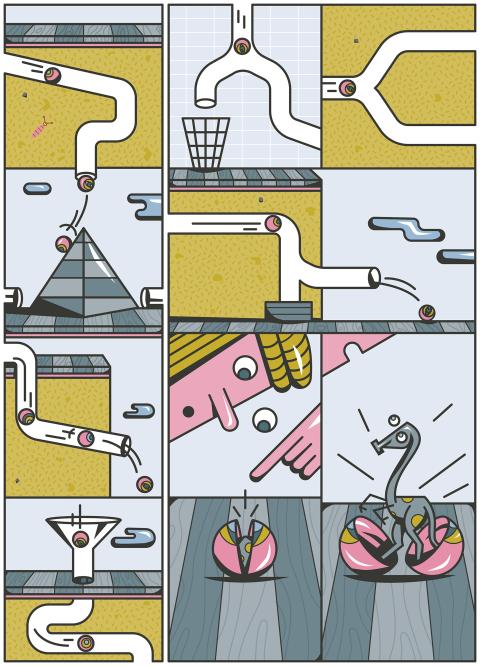

Matthias Egger, Präsident des Nationalen Forschungsrats in der Schweiz, sah den Artikel der beiden Mikrobiologen – seit diesem Jahr wendet der Nationalfonds (SNF) das Losverfahren nun in all seinen Fördergefässen an. Mit einem Jahresbudget von 800 Millionen Franken ist der SNF ein Koloss in der Forschungsförderung, seine Entscheidungen haben Gewicht. Das neue Prinzip ist einfach: Sind zwei oder mehrere Gesuche gleichwertig, entscheidet das Los. Alle Projekte werden dabei nummeriert, die Nummern auf Zettel geschrieben und in Kugeln verpackt. Ein SNF-Funktionär zieht dann die Gewinner:innen aus einer Schüssel – ganz wie beim Lottoabend an der Vereinsfeier.

Alternative in Wissenschafts- und Kulturförderung

In Hannover, bei der Volkswagenstiftung, hat man für das Auslosen sogar eine professionelle Bingomaschine aus dem Internet bestellt. Es ging dabei um die Förderinitiative «Experiment!», in deren Rahmen gewagte Ideen Starthilfen von bis zu 120 000 Euro erhalten. Das Losverfahren half dabei, besonders unorthodoxe Vorhaben, die es in einer klassischen Expert:innenrunde schwer gehabt hätten, zu finanzieren. Ulrike Bischler, die das Projekt geleitet hat, sagt, die Methode helfe, aus dem Kanon auszubrechen: «Der Zufall kennt kein Mainstreaming, er ist blind gegenüber allen Einflüssen.» Die so geförderten Forscher:innen gingen höhere Risiken ein und seien zudem diverser. «Eine Quote brauchen wir so nicht», glaubt Bischler. Denn auch den Faktor Mensch schliesst das Los aus, die Gesprächsdynamiken in den Gremien, Vorlieben und persönliche Netzwerke. Erste Auswertungen ergaben: So geförderte Projekte zogen teilweise weitere millionenschwere Finanzierungen nach sich, sie waren mutiger und progressiver. Mittlerweile jedoch hat die Stiftung das Konzept aufgegeben. Gescheitert ist man am eigenen Erfolg. «Die Anzahl Gesuche und der Begutachtungsaufwand waren nicht mehr zu bewältigen», sagt Bischler.

Die Lage in der Kultur ist der in der Wissenschaft nicht unähnlich, wenn auch ungleich prekärer. Wer von der Kunst leben will, muss Drittmittel einwerben, und zwar unablässig. Ein grosser Teil des Künstler:innenlebens besteht daraus, Geld zu beschaffen. An Schweizer Kunsthochschulen zählt das Formulieren von Gesuchen mittlerweile zum festen Lehrplan. Dabei entsteht ein eigentlicher Teufelskreis: Nur wer produziert, wird gefördert; wer aber ständig abliefern muss, hat keine Zeit zur Reflexion und brennt aus.

Die kleine Ostschweizer Stiftung Erbprozent Kultur setzt genau da an. Geschäftsführerin Esther Widmer sagt: «Das Problem im heutigen Kulturschaffen ist die Überproduktion, bedingt durch die Förderstruktur: In der Regel werden nur Produktionen und Tourneen unterstützt.» In ihrem Gefäss «Raum und Zeit» vergibt die Stiftung Kulturschaffenden Zeit für Recherche und Regeneration im Geldwert von bis zu 35 000 Franken. Fachleute nominieren fünfzehn Projekte, die infrage kommen. Die beiden Gewinner:innen werden dann per Losentscheid ermittelt. Der Zufall sorge dafür, so Widmer, «dass nicht der kleinste gemeinsame Nenner in einer Jury entscheidet». So hätten Künstler:innen Chancen, die ansonsten kaum mehrheitsfähig wären. Zudem entfalle dadurch die riesige Förderungsbürokratie, die auf allen Seiten Kräfte bindet. Die Akzeptanz bei den Künstler:innen sei zumeist hoch. Einige würden sich nicht dem Zufall unterstellen wollen, die Mehrheit aber nehme den Prozess «als spannend und entspannend zugleich wahr».

Politik, Wissenschaft, Kultur: Der Zufall bricht in jene Strukturen ein, die eine fast schon algorithmische Gültigkeit ihrer Entscheidungen behaupten. Er verhöhnt den Glauben ans Expert:innentum und den Wettstreit als ordnende Kräfte der Fortschrittsgesellschaft. Und er befreit die Menschen aus der Gefangenschaft des Immergleichen und des Vorgespurten.

Es ist noch nicht lange her, da wurde das disruptive Potenzial des Zufalls auch in jenen Kreisen erkannt, die heute an seiner Abschaffung arbeiten. Gut zehn Jahre vor Mark Zuckerbergs Ankündigung eines neuen digitalen Universums programmierten ein russischer Teenager die Videochatplattform Chatroulette und ein junger Amerikaner das Pendant Omegle. Beiden gemein ist die Grundidee, mittels Zufallsgenerator Menschen zusammenzubringen, die sich sonst kaum begegnen würden: Einloggen, Start drücken – und ein fremdes Gesicht aus den Weiten des Internets vor sich haben. «Dein Leben beginnt zu stagnieren, wenn dir deine Freunde zu ähnlich sind», erklärte Leif K-Brooks, Gründer von Omegle, einmal das Motiv hinter der Plattform. Es ist die Antithese zu sozialen Netzwerken wie Facebook. Leider scheiterten Chatroulette und Omegle an einem allzu bekannten Phänomen des digitalen Zeitalters: Dickpics. Gegen Heerscharen von Männern, die die flüchtige Begegnung im Netz dazu nutzen, ihren Penis zu zeigen, ist sogar der Zufall machtlos.

Justizinitiative: Als Hauptpreis winkt das Bundesgericht

Die Justizinitiative wird es am 28. November schwer haben. Sämtliche im Parlament vertretenen Parteien und der Bundesrat sprechen sich gegen sie aus. Dabei birgt die Initiative, die vom millionenschweren Immobilienunternehmer Adrian Gasser lanciert wurde, interessante Ansätze, um das oberste Schweizer Gericht und damit die Rechtsprechung aus der Umklammerung der Parteien zu befreien. Bei einem Ja an der Urne würden Kandidat:innen für das Bundesgericht nicht mehr von der Gerichtskommission von National- und Ständerat in einem intransparenten Verfahren nominiert und von der Bundesversammlung gewählt, sondern von einer Fachkommission aufgestellt. Aus den Kandidat:innen würden dann per Losentscheid die Posten am Bundesgericht vergeben werden.

Die Richter:innen müssten sich auch nicht mehr alle sechs Jahre der Wiederwahl im Parlament stellen, sondern könnten bis fünf Jahre über dem Pensionsalter im Amt bleiben. Das soll den Parteien die Möglichkeit nehmen, vor der Wiederwahl Druck auf «ihre» Richter:innen auszuüben. Diese Einflussnahme passiert durchaus, zuletzt für alle offen sichtbar im Fall Yves Donzallaz. Die SVP empfahl ihr Parteimitglied im Herbst 2020 zur Abwahl, weil Donzallaz dafür gestimmt hatte, Daten von UBS-Kund:innen nach Frankreich zu liefern. Donzallaz selbst sprach von einem «Versuch der Partei, die Kontrolle über die unabhängige Arbeitsweise der Justiz zu übernehmen».

Gemäss Initiativtext müssten Richter:innen keine Parteimitglieder mehr sein und auch nicht mehr Mandatsabgaben an ihre Mutterpartei entrichten. Laut einer Recherche der «Republik» spülen diese Abgaben alleine auf eidgenössischer Ebene jährlich 600 000 Franken in die Parteikassen. International ist dieses Modell der Kick-back-Zahlungen einzigartig; es wird regelmässig kritisiert, unter anderem von der Staatengruppe des Europarats gegen Korruption (Greco).

Für die Gegner:innen dagegen fehlt dem Losentscheid die demokratische Legitimation. Zudem sorge das heutige Verfahren dafür, dass die gesellschaftlichen und politischen Realitäten am Bundesgericht abgebildet würden.

Renato Beck