Literatur: Über Nacht ein Nichts

Die Folgen eines Krieges: Anhand der Biografie seiner Eltern und seines eigenen Lebens erzählt Aleksandar Hemon von gebrochenen Lebensläufen, von Exil und Verlust.

Im Frühjahr 1992, wenige Tage nach der Unabhängigkeitserklärung Bosniens, beginnt die serbisch dominierte «Jugoslawische Volksarmee», auf die eigenen Landsleute zu schiessen. Das multikulturelle Sarajevo wird anschliessend drei Jahre lang belagert sein.

In jenem Frühjahr weilte der 1964 in Sarajevo geborene Aleksandar Hemon als Stipendiat in den USA – dort ist er bis heute geblieben. Seit 1995 publiziert er auf Englisch, mit «The Lazarus Project» («Lazarus») erzielte er 2008 einen Welterfolg, und für «The Matrix Resurrections» (2021) hat er das Drehbuch mitverfasst. Sein letzten Herbst erschienener Band «Meine Eltern / Alles nicht dein Eigen» vereint zwei Bücher – in der Mitte illustriert mit Bildern aus dem Familienalbum. Der Autor porträtiert zum einen seine Mitte der dreissiger Jahre geborenen Eltern – und damit das Jugoslawien Titos. Zum anderen erinnert er in prägnanten Szenen an seine Kindheit und Jugend im Sarajevo der siebziger und achtziger Jahre. Mit seinem betont subjektiven Ansatz gelingt ihm eine nuancierte, berührende Darstellung von Krieg, Flucht und Vertreibung, von Exil, Heimatlosigkeit und Verlust.

Der Armut entkommen

Die Familie des Vaters war aus der Ukraine nach Nordwestbosnien gekommen, sein Heimatdorf ist Vucjak. Hierhin flüchteten Hemons Eltern bei Kriegsausbruch 1992 mit dem letzten Zug, ehe sie im Dezember 1993 nach Kanada auswanderten. Hemons Eltern sind Kinder des «neuen» Jugoslawien, das nach dem Zweiten Weltkrieg, der auch in ihrem Land sehr blutig war, erschaffen wurde. Mit der Doktrin von «Brüderlichkeit und Einheit» führte Tito, vom kommunistischen Partisanenführer und Befreier zum Staatschef geworden, sein Land ins 20. Jahrhundert – und dies früh in kluger Distanz zum sowjetischen Imperium Stalins. «Heute kann man kaum nachvollziehen, wie gross der Schritt in ein besseres Leben war, den ein Mensch wie meine Mutter in Titos Jugoslawien tun konnte», schreibt Hemon. Schon 1948 führte Jugoslawien die Gleichberechtigung von Mann und Frau und die kostenlose Schulbildung ein, «sodass ein bosnisches Bauernmädchen, das in einer Hütte mit Lehmboden zur Welt gekommen war, umsonst zur Schule gehen […], der Armut entkommen konnte, die über Jahrhunderte geherrscht hatte». Die Mutter wird Buchhalterin und überzeugtes Parteimitglied, der Vater Ingenieur, und er arbeitet oft im Ausland.

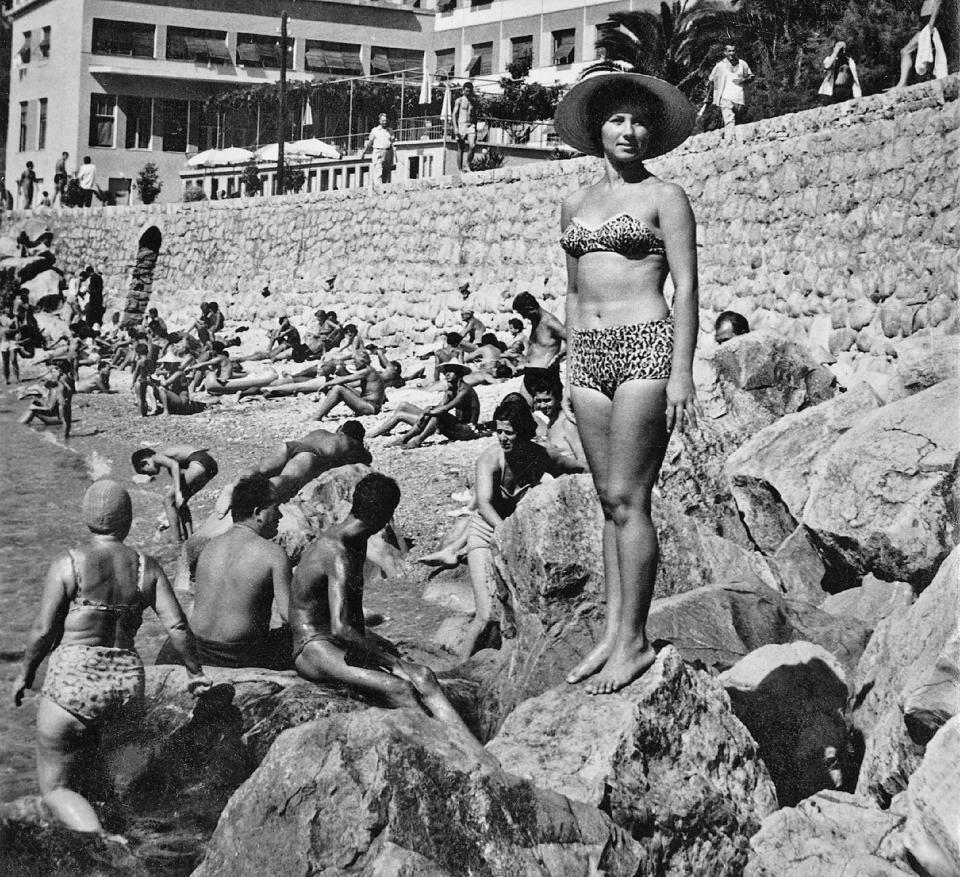

Andja und Petar verkörpern eine vorher inexistente Mittelschicht. Sie sind Bürger:innen eines Landes, das sie selbst mit aufgebaut haben. Ohne Idealisierung illustriert Hemon in allen Facetten des Alltags das gute Leben, das die Familie führte – eine Skihütte in den Bergen bei Sarajevo gehörte ebenso dazu wie Ferien am Meer, Feste oder die Passion des Vaters für Bienenzucht.

Dann bricht die Katastrophe über sie herein. «Mit der Auswanderung», schreibt Hemon von seiner Mutter, «verlor sie buchstäblich alles, was sie ausgemacht hatte: ihren Besitz und ihre Ideologie; die öffentlichen Rituale und ihr Schlafzimmer; […] die vertrauten Gerüche und die Allgegenwärtigkeit ihrer Muttersprache, die Nähe von Freunden und Geschwistern […]. Über Nacht wurde sie ein Niemand, sie sagt oft: ein Nichts.»

Für den Vater liegt die Katastrophe im Bruch der Beständigkeit der menschlichen Natur, in der «Tatsache, dass sich gewisse Freunde und Bekannte in hasserfüllte Gegner verwandelten, gute Menschen in böse Menschen, biedere Bürger in Killer». Das Schlimmste für ihn war die «Vernichtung seiner Bienenvölker […]. Was für ein Mensch, fragte er, tötet grundlos Bienen.» Später kann er in Kanada wieder imkern, auch ein Haus kaufen und renovieren, im Wald ein Bienenhaus erstellen.

Hemon vertieft das Lebensbild der Eltern entlang Stichwörtern wie Katastrophen, Heimat, Literatur, Musik – der Vater pflegt auch in der kanadischen Diaspora ukrainische Folklore, wozu etwa stundenlanges Singen bei jeder Gelegenheit gehört. Weitere Themen sind die Ehe, Leben und Tod und, nicht überraschend, das Essen: Die Hemons bemühen sich um die heimische Küche, mit Hingabe und ambivalentem Ergebnis: «Sie tun alles, damit ihr Essen schmeckt wie zu Hause, doch am Ende schmeckt es unweigerlich nach Fremdsein.»

Behütete Kindheit, wilde Jugend

Zum melancholischen Grundton von «Meine Eltern» kontrastiert der andere Buchteil «Alles nicht dein Eigen» als mitunter bukolische Coming-of-Age-Geschichte. In Dutzenden knappen Miniaturen, assoziativ, nicht chronologisch geordnet, gibt der Autor Einblick in seine behütete Kindheit und die durchaus wilde Jugend. Vom Fall in eine Jauchegrube als Vierjähriger über Familienferien, Schulskilager, reichlich Gewalt und Mobbing unter Jugendlichen bis zur Entdeckung der Sexualität und erotischen Verstrickungen erzählt Hemon in packenden, brillant verdichteten Episoden, die er um poetische Reflexion ergänzt: «Nur was mühsam oder gar nicht erinnert werden kann, ist es wert, erinnert zu werden. Nur was mühsam oder gar nicht in Worte gefasst werden kann, ist es wert, geäussert zu werden.»

Das Herzstück des gesamten Buches bildet jedoch die intensive, nie sentimentale Evokation des Lebens seiner Eltern. Und folgerichtig endet das Buch mit der bangen Frage des Autors: «Ich weiss nicht, woher ich, wenn sie nicht mehr sind, das Wissen und die Liebe nehmen soll, die ich brauche, um auf dieser Welt zu bestehen.»

Aleksandar Hemon: Meine Eltern / Alles nicht dein Eigen. Aus dem Amerikanischen von Henning Ahrens. Claassen Verlag. Berlin 2021. 416 Seiten. 34 Franken